韓国世界遺産の旅、いよいよ韓国本土編です。

2016年10月18日(火) 済州国際空港 9:00発の飛行機で、釜山へ、その後バスで慶州という行程。

飛行機から、雲に浮かぶ 漢拏山(はるらさん)が見えました。 前日までの2日間は雲で見えませんでしたが、最後にご挨拶できた。

雲の形が面白くて撮影。

釜山に10時に着き、すぐにバスで慶州へ。 慶州に12時少し前に到着。 食堂で名物”サンパプ定食”(葉野菜でご飯や肉を包んで食べる)

ここの料理はキムチをはじめ美味しかった。

で、完食。 マッコリもたのみましたが、またもや、その容器の大きさにギャフン。 残したマッコリがもったいない・・・

また、ツアー仲間に、在日韓国人の方がおられ、右上に写っている韓国のお酒を勧められて飲むと、日本の清酒のような味、驚きました。

眞露とマッコリしか知らなかったのですが、うまいお酒があるのですね。

さて、慶州は約1000年(紀元前57年~935年)の間、新羅の都だった。 このため、多くの世界遺産が残っていて、日本でいえば、奈良の感じか。

最初に、石窟庵と仏国寺です。 こちらは、1995年に世界遺産に登録されています。 他の慶州の世界遺産は2000年に登録。

山の中腹の、空気もすがすがしい道を歩いていくと、石窟庵が見えてきました。 13時35分

小さな古墳のような外観。 私はてっきり、岩をくり抜いて石窟にしていると思っていました。

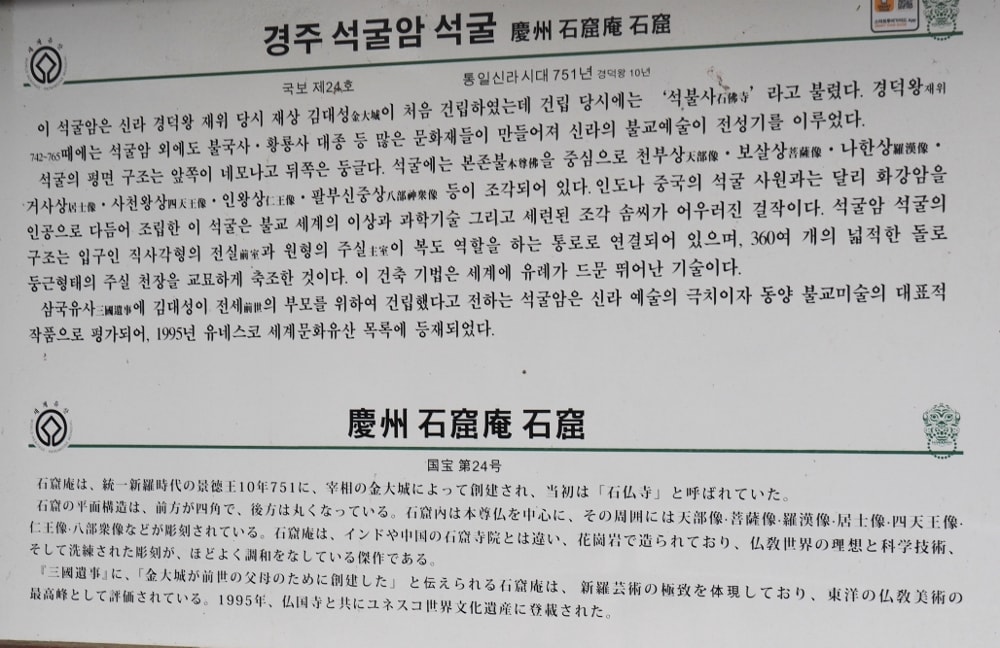

キャプチャです。 751年に創建。(日本の東大寺大仏の開眼供養が752年)

構造図。 なお、ツアーのガイドは、朴 明淑(パク ミョンス)さんに変わっています。 熱心な説明で、日本語も流暢でした。

石窟内は撮影禁止でしたので、資料から引用。

石窟庵前の広場からみた下界の光景。 東に向いており、朝日が美しいでしょうね。

駐車場では、現地のおばさん達の露店。

漢方薬の素材かな?

次は仏国寺です。 山門をくぐる母娘。 お母さんの風貌がオノヨーコに似ている。 14時40分。

仏国寺の俯瞰図です。

仏国寺は、韓国を代表する寺院で、仏国土を現世に再現することを目的として建設されたと言われています。

創建の時期は諸説ありますが、528(法興王15)年に建設されたという記録が『仏国寺古今創記』に出ています。その後、増築、改修を繰り

返しつつ約1000年に渡って繁栄を続けましたが、16世紀末に起こった文禄・慶長の役で大半の建物が焼失。

現在の仏国寺の姿は朝鮮時代後期、また1968年の発掘調査を踏まえて1973年に復元されたもの。

日本統治時代の1914年に撮影された仏国寺。(ウィキペディアより引用)

現在の姿です。 国宝の階段、ここでは白雲橋、青雲橋と名付けられ、俗世と仏国土を結ぶ橋の役目とか。

白雲橋、青雲橋は進入禁止なので、右の坂を上がるとこちらに。

国宝の大雄殿、そして二つの石塔も国宝です。

こちらは多宝塔

大雄殿の拝観口に金髪の可愛い女の子!

踊るような仕草を始めました。

可愛いのでカメラで連射です。

可愛いこの子の視線の先に、お母さんがいて、お母さんがする仕草をまねていたのです。 満面の笑みを浮かべるお母さんの横にパパがいて、写真を撮っていました。

偶然の微笑ましい時を楽しんで、大雄殿をあとにします。

大雄殿の裏は「無説殿」、法華経、華厳経の講義をする場所とか。

カラフルな提灯が日本では見られない光景。 願文を吊る仕組みです。

その奥の観音殿へ上る急階段。 ツアーの仲間は高齢の方が多く、大変だったようです。

紅葉が始まりだした感じです。

観音殿を降りて、毘盧殿へ。

毘盧殿の横に舎利塔。 説明板に、1905年に日本に渡り、1933年に返還されたとあります。

石垣の上に石壁、樹々も緑や苔が美しい。

ここで仏国寺をあとにします。 時間は15時15分。

次は大陵苑です。 7基の王墓を含め、23基の古墳がある。 ほとんどが誰の古墳かハッキリわかっていないとか。

皇南大塚。 双丘状の古墳で、5世紀頃の王と王妃の夫婦の墓とか。 16時丁度。

天馬塚は唯一内部を見学できる。

発掘当時の状態を再現したもの。 木棺で、1万2千点の副葬品が出土した。

金冠、レプリカですが本物は慶州国立博物館にあるとか。 この博物館はコースに入ってないのが残念で

将来の楽しみに残します。

右端の金製鳥翼形冠飾、美しいデザインです。

古墳の断面構造を示す石積み、5mの厚みがあります。

ここから紫水晶の店に行く途中の車窓風景。 至る所に古墳があります。

紫水晶の店は、さわりだけ聴いて、店外の景色を撮影。

日本の田園風景とほぼ同じですが、ほんのり違うものも感じます。

16時35分

次に移動したのは、かつて新羅の王侯貴族が船を浮かべて遊んだ場所で、雁鴨池(アナッチ)という名前、その昔は月池(ウォルチ)と呼ばれていた。 16時58分

雁鴨池が誕生したのは674(文武王14)年のことで、百済、高句麗を滅ぼし、領土を広げる過程で手に入れた多くの財産を費やして建設された。

場所的にはかつて王城のあった半月城(パヌォルソン)の東。現在は3つの建物が復元されているが、あくまでも推測に基づいて建てられたもので

当時の正しい姿はまだよくわかっていないとか。 1970年代に行われた発掘調査によって、だいぶ当時の姿を知ることができましたが、まだまだわ

からないことも多いらしい。

この日、最後の見学地は、皇龍寺址。 奥に見える建物は出土した遺物の展示館。 2本の石柱は幡を立てる支柱で、寺院によく見られる。

8万㎡の広大な土地に建った寺院だったが、蒙古軍の侵入時に焼失した。

見学しているときは、バスで移動したので、慶州のどんな位置にいるのかわかりませんでしたが、見た感じではかなり郊外にいると思いましたが

今、地図で確認すると、先ほどの雁鴨池から1kmほどしか離れていないのにはびっくり。

時刻は17時40分。 夕闇が迫ってきました。

金堂の 巨大な礎石が建物の大きさを偲ばせます。

645年の九層木塔完成をもって皇龍寺も完工。その後600年間新羅最高の国家寺院として存在していましたが、1238年に蒙古軍の侵攻によって焼失。

17時45分、木塔礎石跡を最後に夕食に

夕食は骨付きカルビ1.5人前だったのですが、写真を撮り忘れるほどおいしかったのでしょう、食後の食堂外観の写真しかありません。

今宵のホテルは、コモドホテル慶州。