2010年8月、広島長崎に原爆が投下されて65回目の夏。冷戦の終結は、核大国のアメリカの大統領に「核兵器なき世界」を訴えさせた。今年の広島で開催された平和記念式典には、米、英、仏の代表や潘基文国連事務総長が初めて出席した。

9月18日から21日まで長崎大学で日本特殊教育学会が開催され、参加してきた。長崎の特殊教育学会への参加に際しては、戦後障害児教育の出発の歴史的位置づけとの関係で確認したいことがあった。そのひとつが、長崎市立城山小学校の原爆学級のことだった。

2003年8月7日、NHKスペシャルとして放送されたのが「その時私は母の胎内にいた-長崎・原爆学級」である。NHKの平和アーカイブスに収録されているが、その概要が次のように記されている。

「2003年1月、爆心地からわずか500メートルのところに建つ長崎市立城山小学校で、「原爆学級」に関する資料が発見された。資料には、原爆投下当時母親の胎内にいて被爆した子どもたちがひとつのクラスに集められ、入学から卒業まで継続的に身体・知能の発育に放射線がどう影響するか調査が続けられたことが記されていた…」

ちょうど、平和公園の爆心地(原爆落下中心地碑)の近くに宿泊した。長崎原爆資料館や平和記念像も歩いてすぐのところにあった。松山町の電車を越えて、浦上川をわたると小高い丘の上に城山小学校がある。この小学校の敷地内には被爆校舎や嘉代子桜をはじめとする原爆遺跡があり、多くの学校が修学旅行等で見学訪問する場となっている。

特殊教育学会の場で、大会の準備委員長を務めた長崎大学の平田勝政さんにこの学級の放送のことを尋ねることができた。歴史的研究としては、病弱学級の位置づけで、歴史の掘り起こしをしたいと研究の抱負も語られていた。平田さんの企画で、戦後障害児教育の歩みに多くの影響を与えた近藤益雄の生涯とその思想について清水寛さんによる記念講演もあった。近藤も、長男を原爆によって亡くしている。障害児教育の発展を、平和と核兵器廃絶に向けた世界の機運の高まりと重ね合わせようとする試みである。歴史をふり返り、現代の課題と重ね合わせる取り組みは、意識的に行われる必要がある。(たちあがる)

9月18日から21日まで長崎大学で日本特殊教育学会が開催され、参加してきた。長崎の特殊教育学会への参加に際しては、戦後障害児教育の出発の歴史的位置づけとの関係で確認したいことがあった。そのひとつが、長崎市立城山小学校の原爆学級のことだった。

2003年8月7日、NHKスペシャルとして放送されたのが「その時私は母の胎内にいた-長崎・原爆学級」である。NHKの平和アーカイブスに収録されているが、その概要が次のように記されている。

「2003年1月、爆心地からわずか500メートルのところに建つ長崎市立城山小学校で、「原爆学級」に関する資料が発見された。資料には、原爆投下当時母親の胎内にいて被爆した子どもたちがひとつのクラスに集められ、入学から卒業まで継続的に身体・知能の発育に放射線がどう影響するか調査が続けられたことが記されていた…」

ちょうど、平和公園の爆心地(原爆落下中心地碑)の近くに宿泊した。長崎原爆資料館や平和記念像も歩いてすぐのところにあった。松山町の電車を越えて、浦上川をわたると小高い丘の上に城山小学校がある。この小学校の敷地内には被爆校舎や嘉代子桜をはじめとする原爆遺跡があり、多くの学校が修学旅行等で見学訪問する場となっている。

特殊教育学会の場で、大会の準備委員長を務めた長崎大学の平田勝政さんにこの学級の放送のことを尋ねることができた。歴史的研究としては、病弱学級の位置づけで、歴史の掘り起こしをしたいと研究の抱負も語られていた。平田さんの企画で、戦後障害児教育の歩みに多くの影響を与えた近藤益雄の生涯とその思想について清水寛さんによる記念講演もあった。近藤も、長男を原爆によって亡くしている。障害児教育の発展を、平和と核兵器廃絶に向けた世界の機運の高まりと重ね合わせようとする試みである。歴史をふり返り、現代の課題と重ね合わせる取り組みは、意識的に行われる必要がある。(たちあがる)

いくつかの記録はあります。でも、今頃になって……というのが正直な気持ちです。生きて、必死で訴えられていたときは、注目されず、高齢・死亡で生き証人がきわめて少なくなっていることは、あまりにも哀しい。

爆心地には、盲聾学校(戦時中は大村に疎開。その後大村につくられる。)があり、投下直後の爆心地の写真を見ていただくと盲聾学校の石垣が写っています。またそれらの体験記録は詳細に記録してきています。ご参考まで。

N大学教授の先生の特別支援教育の文章ですが、私は、1970年代から1980年代に書けて、普通校はもちろん数多くの盲聾養護学校を訪れたが、「特別な場に閉じこめられているという問題などが指摘」は、養護学校不要論者や養護学校解体論者の言っていたことそのままで、現実的には、多くの障害児が普通校で学んでいたし、それなりの対応もされていましたし、盲聾養護学校では、共同教育をすすめていました。これらの事実を全く見ないのは、なぜでしょう。

S大学教授は、

特別支援教育は、もう・聾・養護学校および障害児学級を主体とするこれまでの障害児教育への制度的対応から、主として通常学級に在籍する発達障害(学習障害 (LD)、注意欠陥・多動性陣容 (ADHD)、広汎性発達障害 (PDD)など)を障害児教育の対象に加えることを主眼にいくつかの制度的改変を行ったcこれは、戦後の障害児教育の歴史の中で初めての大きな制度改変であった。

と書いています。「戦後の障害児教育の歴史の中で初めての大きな制度改変であった。」と特別支援教育(特別支援教育と書きながら3つの障害だけに限定している。)それほど絶賛出来るものでしょうか。私は、逆に戦後培われた障害児教育の成果を破壊するために特別支援教育なる紛らわしい言葉を政府は打ち出したと考えています。普通校で3つの障害のみを強調しそれに地目を集めさせ、普通校の他の障害児は何らサポートされずに放置。さらにもっとも大きな狙いは、盲聾養護学校を「特別支援学校」に統合・廃校し、将来的に特別支援学校を無くし、予算削減するという戦後最悪の政策だと思っています。今から15年前、国立特殊研究所がインクルージョンでニュージーランドの大学教授を招き、ニュージーランドで、障害児学校を無くしたという講演会を全国の教師を集めて開きました。私もその講演会に参加しましたが、後ろにいる文部省の高官が「ニュージーランドで障害児学校を無くしても、教育予算は日本と違い別枠だから、障害児学校のために使っていた予算をすべて、普通校に入った障害児のために使っているしな。日本なら、この方式だけなら特殊学校を無くして、大幅に教育予算が削減できる。」と話しているので非常に驚いたことがあります。

帰って、資料を調べてみると1979年の養護学校義務制の前から、文部省は盲聾養護学校を欧米のやり方でと言うことを口実に無くしていく方向であることを知りました。

N大学教授やS大学教授の文章は、戦後の障害児教育の歴史を一面的に解釈して、特別支援教育を絶賛しています。とくに、S大学教授は、特殊教育に対峙して、障害児教育と自ら言っていたことをまったくふれていません。

日本特殊教育学会は、特別支援教育をどのように考えているのでしょうか。教えていただければ、非常にうれしいです。

おねがいします。

「流行語」になっている「教育における特別なニーズ」という言葉は、1980年8月にイギリスの労働党が政権を奪取してから、検討され、公表された「ウォーノック委員会報告の答申」に由来しているでしょう。

「教育における特別なニーズ」(Special Needs in Education)

ところが、この言葉は日本では無制限に使われ、特殊教育から特別支援教育へ、という言葉で使われています。そして、特別支援教育にウォーノック委員会報告の言葉が、さかんに使われています。

そのため、特別支援教育の概念は様々に解釈されてきたのではないでしょうか。

文部省は、特殊教育(スペシャルエデュケーション)という言葉を使っていたにもかかわらず何ら特殊(スペシャル)なことをしてこなかったではないかという批判はせずに、特殊教育(スペシャルエデュケーション)ということばを使っていたから広く障害児の教育が保障されなかったとする論拠はきわめて非論理的です。このことを整理しないで、「教育における特別なニーズ」(Special Needs in Education)を使い、教育ニースとか、教育的ニーズとかのことばを頻繁に使用して、新しい教育のはじまり日のように主張する傾向に大いなる疑問を抱きます。京都の障害児教育実践者の研究会では、1980年8月に出されたイギリスの「ウォーノック委員会報告の答申」の原文を手に入れ、学習しました。よく調べると「ウォーノック委員会報告の答申」には、少数意見も報告されていて、みんな驚きました。日本の政府の改革や報告には、反対意見や少数意見などはまったく掲載されていなかったからです。

「ウォーノック委員会報告の答申」をどのように批判的に学び、どのように教訓化して実践したかを書くと長くなるので、省略します。

ここで、言いたいのは教育の名前が変わっても中味が問題だと言うことです。Special Needs と言わずにニーズだけ、カタカナ。

日本語的にも、教育的にも、国際的にも「おかしな」ことばが、まかり通っています。

以上のことなどから、日本特殊教育学会という名称が使われ続けていることに感銘を受けました。

ぜひ、この名称を続けているわけを教えてください。当たり前のことが当たり前で通らなくなっている教育が強行されているので。

戦後の障害児教育の歴史の中で初めての大きな制度改変

とする文章を読んで見ると文部科学省の特別支援教育の在り方に書かされている文そのまま。

大学教授として文章の検証もしないまま引用するのは その資質が問題です。

このことには、特別な場に閉じこめるだけ文部科学省が障害児学校や障害児学級をつくてきたのか、と聞きたい。

せめてこの子に入学おめでとう、と言ってやりたいと泣き崩れた親。施設に行くより仕方ない状況になり 近所を気にして迎えの車のカーテンを閉めて声をこらえていた親。ボク学校に行けるの、と障害児は喜ぶ。7歳の障害児が死んだお葬式の小さな棺桶にランドセルをいれた母。いくらでもあった哀しみの教育。それらを知って大学の先生が書いておられたら、あまりにも非情。文部科学省の特別支援教育の在り方を何度も読むと論理の飛躍や不均衡がみられ 特別支援学校の名前を変えて、特別支援学校をなくして行くという全国的規模の障害学校統廃合が読み取れる。

今、一部の大学の先生に引き回されて、涙涙涙の中から生まれてきた障害学校をなくしてはならないと思います。

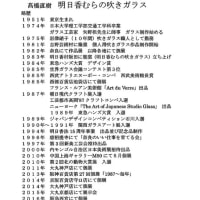

田中昌人先生が亡くなり、その資料を整理する仕事のうち、映像関係を整理したり、デジタル化しています。

夜明け前の子どもたちの未使用フィルムをデーター化したりしていましたが、その関係で戦後の放送番組や障害者関係の放送のビデオを集めています。

長崎の特殊教育学会いく前に、Nさんといろいろ話をしていました(Nさんは長崎のご出身で、祖父が教師で原爆死されているとのことでした)。

その中で出てきたのが、NHKの放送です。

○その時私は母の胎内にいた

2003年1月、爆心地からわずか500メートルのところに建つ長崎市立城山小学校で、「原爆学級」に関する資料が発見された。

http://www.nhk.or.jp/peace/library/200077.html

○彼は生きた~小頭症被爆者・47年の生涯~

長崎原爆小頭症を背負った胎内被爆者 47年の生涯 生前の声 復興の陰で地をはった

http://archives.nhk.or.jp/chronicle/B10002200090608100030125/

○体いっぱいで原爆を語りつぐ

手話で原爆を語り継いでいる、山榮子さん、

http://www.nhk.or.jp/peace/library/200067.html

とのこと…

とにかく仕事が忙しいようだ…。

山崎榮子さんは、式典初めて手話で「平和への誓い」をした人。毎年、9日午前に家にいるときは必ず式典の放送を見るので、そのときも見て記憶にあり、少し探っていて、全通研の長崎支部にたどりつきました(『ドンが聞こえなかった人びと』に手記があります)。戦前のろう学校の話(手話で)も収録されていて、そんなことも貴重です。関連する同支部編集の手記(これは文理閣なのでご存じでしょうが)も貴重な仕事だと思います。『ドンが聞こえなかった人びと』とともに、大事にして、学生に読ませたりしていますが、みなさん、亡くなっていくのが、なんとも悲しい…