祝「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺跡群」 文化庁世界遺産審議会ユネスコへの推薦決定!

以下は2014年の0940光のそうぞう祭での歴史展示に作成したワードファイルを基にしております。

2015年7月5日(日曜日)13時より赤間西地区コミュニティセンター二階の大会議室で、宗像と邪馬台国についての座談会を開催しました。

フェイスブックをやっておられる方は下画像をクリックいただくとより判りやすいかもです。この記事自体は2014年に作成しています。座談会ではこの記事の内容をもう少し掘り下げ、宗像=末蘆国と考えられる内容にしました。

末蘆国って宗像じゃないの?←をご参照ください。

その前に、邪馬台国はどこにあったのか?

主に九州説と近畿説に分かれていて、現在は近畿説の方が有力に見えます。宗像=邪馬壹国ということはまず無いと思いますが、現在定説となっている「末蘆国=唐津、奴国=博多」という部分に別の解釈ができるのでは?ということから末蘆国=宗像説を唱える歴史愛好家、研究者も居られ、インターネットで検索するだけでもいくつか見つかります。

中でも、名探偵「神津恭介」が登場する小説『邪馬台国の秘密』(高木彬光著)はよく知られています。

| 邪馬台国の秘密 新装版 高木彬光コレクション (光文社文庫) |

| クリエーター情報なし | |

| 光文社 |

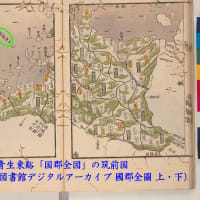

對馬國が対馬、一大國が壱岐ということはどの説でも同じですが、その次の末蘆国が松浦(唐津)で良いのだろうか?確かに音は良く似ていますし、弥生時代の大きな遺跡も見つかっています。

ただ、魏志倭人伝の記述に沿うと微妙な点も浮かび上がってきます。

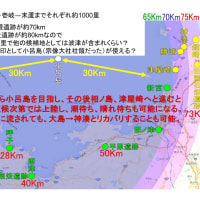

①壱岐からの距離

魏志倭人伝では朝鮮半島―対馬-壱岐―末蘆までそれぞれ約1000里と記されています。一里がどのくらいの長さになるのか特定はできませんが、巨済(韓国)-対馬-壱岐がそれぞれ75kmくらいですので、その1/1000の75mくらいが一里と考えて良いかと思います。壱岐まではそれぞれ方角の指定がありますが、壱岐→末蘆については指定はありませんので距離を重視すると、壱岐-唐津だと40数kmでちょっと近すぎます。数値が近いところでは>博多、新宮で70km弱、津屋崎、福間、70km強、神湊で75km、鐘崎80km弱といった所が候補に上がります。

西の方だと五島や佐世保付近が近い数値にはなります。

※方向については、一大國の記述中の「亦南北市糴」南北の市へ買い物に行くに従い南、距離は壱岐や松浦半島の海岸沿いに進んだ為直線距離ではないとし、従来どおり唐津が末蘆国の比定地であるとの古田武彦氏の説が現在も有力となっています。

②末蘆国とは

魏志倭人伝で「四千餘戸濱山海居草木茂盛行不見前人好捕魚鰒水無深淺皆沈没取之」

「4000余りの家があり、山が海に迫る裾の浜に住んでいる。草木が盛んに生い茂り前を行く人の姿も見えない。ここの人達は皆、深い浅いにかかわらず海に潜って魚や鮑を上手に捕る。」

とあります。

まず注目する点として濱山海居「山裾の浜に住んでいる」で、なだらかな浜辺ではなく背後の山が海にそのまま沈みこんでいるような地形ということですので大平野の末端である博多は勿論、鐘崎以外はこの範囲の港で合致するところは無い。人好捕魚鰒水無深淺皆沈没取之

「ここの人達は皆、深い浅いにかかわらず海に潜って魚や鮑を上手に採る」についても、海女で名高い鐘崎を思い起こさせます。舟や網を使った漁が盛んになる前は女性だけではなく男性も潜水漁をやっていたのでしょう。

宗像の語源の一つと言われている胸や肩に入れ墨を彫り込んだことから「胸形(むなかた)」「胸肩(むなかた)」も、魏志倭人伝での倭人の特徴「男子無大小皆黥面文身」男子は身分の大小(上下)に関わらず、顔や身体に刺青をしていた。との一文とも合致する部分があります。(倭人の特徴とされているので末蘆国だけに限った話ではありませんが。)

こちらの「日本とユダヤのハーモニー」さんの記事を見ていただくと鐘崎がこの描写にかなり近いことがお分かりいただけると思います。

③倭人はどこから

長江上流域が出自で、稲作を伴って日本列島に渡来した倭人、つまり弥生人と祖先を同じくし、また同系の文化を共有する人たちを総称して倭族とする鳥越憲三郎氏の説があります。

この倭族(長江系弥生人)は潜水漁、航海を得意とし、魔除けや、鮫、海蛇よけに入れ墨をする風習があり、稲をはじめとする農耕も行い収穫物は高床式倉庫に保存していた。

以前は弥生人(遼河系)が朝鮮半島から南下して日本に稲作を伝え広めたと言われていましたが、稲のDNA解析で朝鮮半島には存在しない品種や縄文時代の遺跡からプラントオパールが多く発見されたこともあり、日本には江南地方(上海・杭州付近)から直接稲作が伝播され、縄文時代には稲作が行われていたことが判明しました。また、青森県の三内丸山遺跡での静岡大学の佐藤洋一郎氏の調査では栗、豆、ゴボウ、瓢箪などが栽培されていたことも判り、それ以前の「縄文人は狩猟採集中心で農耕の段階までは文明は進んでいなかった」説が否定される流れになってきています。縄文時代後期には弥生人(倭族)と縄文人の融合が始まっていたのでしょう。

ここらは「倭人が来た道」さんを参照いただくとわかりやすいかと思います。

宗像を末蘆国とすると、その先はどうなるのか?

伊都国

東南陸行五百里、到伊都國、官曰爾支、副曰泄謨觚、柄渠觚。有千餘戸、世有王、皆統屬女王國、郡使往來常所駐。

東南に陸行すること五百里、伊都国に到る。官は爾支、副は泄謨觚、柄渠觚という。千余戸あり、代々王がおり、皆、女王国の統治下に属し、郡使の往来では常にここに逗留する。

末蘆国→伊都国が東南に五百里。読みからいくと田川辺りが近いかな。伊田、糸田とか糸飛とか近い地名も多いし、そのままズバリ位登古墳なんてものもあります。いつの時代に付いた地名かはわからないので地名で決め付けは危険ですが、数が多いということは可能性は高まるのでは?

あと、この辺りは彦山川、金辺川、中元寺川その他支流に囲まれた平地が多く、稲作には適した地形ですのでこの頃には稲作も盛んになっていた可能性はあります。水田稲作伝播の指標ともされる遠賀川式土器の本場も下流にななるけどありますし。

で、肝心の距離の整合性ですが、末蘆国の基点と仮定した田熊石畑遺跡から田川バイパス終点付近の須佐神社までは直線で30.2km

須佐神社にしたのは田園地帯にある丘陵かつ神社の名前がそれぽいってだけで特に根拠はありませんw。一里=75mであれば4百里弱といったところ。ちょっと無理があるかな?後藤寺や位登古墳辺りにしてもそう変わりません。逆に出発地を上陸港と思われる鐘崎で36.5km、神湊にすると37.5kmで大体合いますが、実際の行程を基準にして記録するだろうから、やはり末蘆国の都と考える田熊から田川までの路程が五百里ではないかと考えます。田熊から東南に進み朝町を抜け山口川、犬鳴川に沿って進み直方で彦山川沿いに上る感じで進めば38kmくらいです。もちろん現在の道とはルートも若干違うでしょうし、それ以前に全然別ルートの可能性も有りますが、よほど変なコースでなければ田熊~田川の須佐神社までなら37~40kmくらいの道のりとなります。実測まではしていないと思いますが、昔と今で歩行速度はそう変わらないでしょう。一刻で進む距離が百里として歩いて半日、五刻かかったから五百里と書いたんじゃないかとも思います。一日の歩ける距離は季節によっても変わってきますが今までの描写から考えると少なくとも日が短い冬ではないし、初夏~盛夏にかけての日の長い時期にこの使者は来たんじゃなかろうか。あと、他の国までの部分は至で伊都国だけ到になっているのも自分で計ったからと言う事も考えられるかな。

香春町南部、糸田町、田川市、大任町等に遺跡は多数存在しますが、大規模な遺跡があったとしても炭鉱の開発で破壊されている可能性もある。豊前一の宮であったと言われる香春神社の存在や、時代は下るものの金属加工所の宮原金山遺跡へと繋がる技術者集団が存在していた可能性。>武器製造拠点の側面も考えると田川盆地=伊都国は有望?

奴国、不弥国

東南至奴國百里、官曰兕馬觚、副曰卑奴母離、有二萬餘戸。

東行至不彌國百里、官曰多模、副曰卑奴母離、有千餘家。南至投馬國、水行二十日、官曰彌彌、副曰彌彌那利、可五萬餘戸。

南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日、陸行一月。官有伊支馬、次曰彌馬升、次曰彌馬獲支、次曰奴佳鞮、可七萬餘戸

東南の奴国に至るには百里、官は兕馬觚、副は卑奴母離といい、二万余戸ある

東に行き、不彌国に至るには百里、官は多模、副は卑奴母離といい、千余家ある。南に投馬国に至るには水行二十日、官は彌彌、副は彌彌那利といい、五万余戸ほどか。

南に邪馬壹国の女王の都に至るには、水行十日、陸行一ト月。官には伊支馬があり、次を彌馬升といい、その次が彌馬獲支、その次が奴佳鞮という。七万余戸ほどか。

伊都国で駐在していた役人か接待役の地元の人に、

「隣の国までどれくらいかかるの?」と聞いたら

「東南の方に一刻くらい行ったら奴国に着くよ」と返事されたとか。

「その先は?」

「奴の都から東に一刻くらいで不弥国だ」

「奴国ってどんなとこ?」

「親分は兕馬觚、ナンバー2は卑奴母離で、家は二万くらいだな」

「不弥国は?」

「親分は曰多模、ナンバー2はここも卑奴母離だ。家は千くらいかな。んで、南に舟で二十日くらい行ったら投馬国に着くよ。親分は曰彌彌、ナンバー2は曰彌彌那利で家は五万ちょいあるって聞いたな」

「女王のとこは?」

「これも南の方に舟で行くんだけど、十日乗ったら後は歩いて一月ってとこだな。そしたら女王の居る都に着くよ。ここはトップは伊支馬、ナンバー2は彌馬升。んで彌馬獲支、奴佳鞮と続くんだ。家は七万ちょいだ。」

(何かおかしい部分はあるけどとりあえず書いておくか…)

といった感じでw。

伊都国は伊田をはじめとする香春田川地区、奴国はみやこ町から遠賀川東岸辺りまで、不弥国は築城あたりとすれば整合性は取れるんじゃないかと思います。そこから再度舟に乗り南の方に漕ぎ出し、投馬国や邪馬壹国に行ったのではないでしょうか?

ここから先については、なんとなく投馬=妻(西都市)、邪馬壹国=阿波(徳島)といった感じが魏志倭人伝記述の距離、日数で考えると大体合うんじゃないかとは思いますが、正直あまり興味はありませんw。

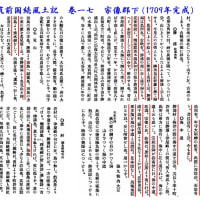

北部九州についてのまとめ

末蘆国(緑)→4,000戸

初期の宗像郡(-遠賀川以東の遠賀郡)くらいの勢力?立花山~遠賀川と犬鳴川以北。倭本土の玄関口。ほんの少し前も見えないくらい草ぼうぼう。人々は潜って魚や貝(特にアワビ?)を採っている。田熊辺りが都?

江戸初期の石高で5~6万石

伊都国(青)→1,000戸

田川郡+鞍手郡東半分くらい?。代々王がいるが女王に服属している。往来する使者が常に留め置かれる所。香春~伊田の辺りが都?

江戸初期の石高で1万5千~2万石

奴国(黄)→20,000戸

小笠原小倉藩+遠賀郡東部ー田川郡くらい?。統治者と戸数くらいしか情報が無い。みやこ町内の金築遺跡・徳永遺跡辺りに都があった?

小笠原藩が15万石なので20万石くらい?

不弥国(赤)→1,000戸

上毛郡?投馬国や邪馬壹國に向かう航路の出発点

末蘆国は漁業中心だったと考えると、もう少し狭くても良いかもしれません。阿波古事記研究会の皆様は伊都国、奴国両方ともみやこ町ではないかと書かれていますが、やはり音と距離の近い伊田を無視するのは抵抗があります。(^_^;)

あと両方をみやこ町にしてしまうと伊都国がほぼ奴国に囲まれてしまうこともあり、山や川などの障壁が間にある方が自然じゃないかなと思います。田川であれば、京都郡との間にはそう高くはないとは言え山地があるので別国としても不自然ではありませんので。

そうなると距離の問題が出てきますが、使者が直接計ったのではなく、その国の都から隣国までの距離を尋ねて記したと考えれば、その後の投馬国や邪馬壹國までの行程が大雑把なのも解決!ただ、このやり方だと何でもどうとでも解釈できてしまいますがw。

で、問題になるのが、また舟に乗るならいちいち降りずにそのまま邪馬壹國なり投馬国目指した方が良いんじゃないの?という疑問も出てきます。

ここで伊都国の存在感が大きくなってきます。往来する使者が常に留め置かれるところとなっています。原文だと「郡使往來常所駐」常にと言う事なので、やはり必ず立ち寄らねばならない入管のような所だったんではなかろうか?

自女王國以北、特置一大率、検察諸國畏揮之。常治伊都國、於國中有如刺史。王遣使詣京都・帯方郡・諸韓國、及郡使倭國、皆臨津捜露、傳邊文書・賜遣之物詣女王、不得差錯

「女王国より北には、特別に一つの大率を置いて諸国を監察させており、諸国はこれを畏れている。大率はいつも伊都国で政務を執り、それぞれの国にとって中国の刺史のような役割を持っている。王が京都(洛陽)や帯方郡や諸韓国に使者を派遣したり、帯方郡が倭国へ使者を遣わすときは、いつも津で、文書や賜与された物品を点検して伝送して女王のもとへ到着する時に間違いがないようにする」

との部分で、後年の大宰府と似た、中央政府の九州出先機関といった役割もあるのでやはり必ず立ち寄らないといけなかったということでしょう。

問題は津(港)で点検をしたって部分なんですよね。これをそのまま考えると海に面している必要があるんじゃないか?ってのが…。まぁ、港まで付き添って積み込みや荷揚げが終わるまで監視していたってだけなら伊都国に港は無くても構わないとは思います。末蘆、不弥のどちらに行くにせよ一日で行ける道のりですし。

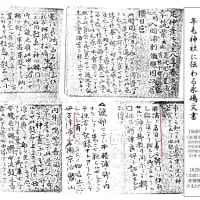

宗像=末蘆説を固める材料として、神湊近くの福津市勝浦にある年毛神社に伝わる「永島文書」という古文書に「この辺りは昔は万津浦(まつうら)と呼ばれていた」という記述があったと、「ムー」の2001年11月号で取り上げられた件があります。で、永島文書で検索すると3件のブログが出てきましたが…

3つとも同じ方のブログのようです。で、ムーに記述されたのも同じ方…。熱意はかなり強い方のようです。

猪群山は卑弥呼の墓だ!!!!

『古代史探偵タケル』のインタビュー風景

信じたいけども微妙な気分。で、こちらのブログに出てくる永島宮司は2012年の5月に亡くなられていますので、この宮司さんに会うことは現在は不可能となりました。後継の宮司さんにこの永島文書が伝わっているのか…。

ちなみに、年毛神社の所在地は福津市勝浦の桂で、「まつら」なり「まつうら」なりが桂、勝浦に変わったという考察はできますのでこの文書があってもなくても構わないと言えば構わないんですけどね。

ただ、こうなると鐘崎上陸説はちょっと弱くなるかな。鐘崎ほどではありませんが勝浦も対馬見山、名児山の麓にあるので、弥生時代の海岸線だともう少し海と山が接近していますし、新原・奴山古墳群が近くにあります。他には、名児山の麓から宗像大社横を通り遠賀へと向かう官道もこのすぐ近くを通っています。勝浦の方がまつらの有力候補かも…。

【空撮】 新原 ? 奴山古墳群 DJI Phantom Aerial Video

こちらのwraさんのブログゴトーチたまて箱で取り上げている記事をご覧いただくとすごくわかりやすいです。

宗像の首長級と思われる古墳は内陸部よりも、この勝浦~福間の山地海側のラインに集中していて北(東)端は牟田尻(神湊と宗像大社の中間辺りで釣川の西岸)の桜京古墳群で、南端は宮地嶽神社奥の宮でもある宮地嶽古墳あるいは、手光の波切不動古墳があります。宮地嶽古墳は胸形得善、波切不動古墳は得善の娘で天武天皇妃となった尼子娘のものとも言われています。むなかた電子図鑑を参照いただくと簡単にまとめてあります。

宗像地区が末蘆国なら面白いんだけどなぁ。

宗像が末蘆国の有力候補と考えられる点を掘り下げてみました。

宗像と魏志倭人伝その2 末蘆国って宗像じゃないの?

宗像と魏志倭人伝 その4 座談会しました2016_9いせきんぐ宗像

| 海の民宗像 ―玄界灘の守り神 改訂増補版 |

| クリエーター情報なし | |

| 梓書院 |

邪馬壹国(やまと国)研究会 宗像

フェイスブックでの宗像の歴史に関するグループです。タイトルに邪馬壹国と入っていますが、特にこの時代といったくくりはありません。中世や戦国、現代史なんかでもOKです。Facebookやられてて宗像周辺の歴史に興味をお持ちの方お気軽にご参加下さい。

![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]()

極上鹿角霊芝

冬暖かく夏涼しいガイナのことならリフォームイレブン

宅建受験なら日建学院へ

宗像のパソコン教室メディアステーション

宗像のフラワーギフトは花紀行をどうぞ

赤間駅周辺活性化協議会…カムカム祭りや赤間駅周辺でのイベント情報などお知らせします(Facebook)

やまと国研究会むなかた

日建学院フェイスブックページ

宗像を巻き込んだ末蘆国に関する論争もあるとは・・・

私は文献史学寄りなもので、『魏志』倭人伝の一文をまじまじと眺めさせてもらいました。

「官 伊支馬有り、次 彌馬升と曰ふ、次 彌馬獲支と曰ふ、次 奴佳鞮と曰ふ...」の箇所に関して、抄訳の時点で彌馬升の存在が消えていませんか!?

コピペした元の分が間違ってたようですね。

(^_^;)

官には伊支馬があり、次を伊支馬といい、その次が彌馬獲支、その次が奴佳鞮

ではなく

官には伊支馬があり、次を彌馬升といい、その次が彌馬獲支、その次が奴佳鞮

が正解ですね。ご指摘ありがとうございます。修正します。

末蘆=宗像になれば邪馬壹国候補地も増えるので推される方、や宇佐説の理論強化といった方が多いようです。私は単純に宗像が絡んでたら面白いなと乗っかってるだけですw。

1982~85年頃?のムーで、女性ばかりが生まれる島として「地ノ島」が紹介されていたのを思い出しました。小学校の生徒の8割が女の子!

全校生徒が5人で男の子がその時は一人だけだったとかでしたが、島の水のphがどうのこうのと解説されてました。

宗像大社には九州に行くたびにお参りしています。

今では知り合いもいませんが、幼少期過ごした宗像での幸せな思い出に時々癒されています。

宗像も少しずつですが開発も進み、20年前くらいと比べると特に赤間西小学校エリアは全然違う様相になっています。

赤間の方は市が古家保存にも力を入れるようになったので面影はまだまだ残っていますが、こまかいところを見るとやめられたお店や、新しい建物が増えていたりと変化があります。

こちらに来られた際、お時間のある時にでも歩いて見て回られると面白いかもしれませんね。

ユネスコ世界遺産登録ですが、私は遺跡の環境破壊につながる奇妙な「再開発」を助長するだけであると考えます。「むなかた」ではなく南方熊楠が明治の神社合祀に猛烈に反対した意見書を世に出しましたが、南方熊楠が正しいと考えます。青空文庫で読めます。

明治政府文明開化は現実には悠久のうまし国山紫水明やまと秋津島の世界一の智慧と文化と文明を破壊する愚か者の先祖冒涜です。

愚か者とは初代総理伊藤博文のことです。ザビエルと同じフリーメーソンでした。

胸形(宗像)氏は海人族であり海幸彦に当たります。丹後半島籠神社(元伊勢)海部氏は「あまべ」氏、あまべが訛った「あむべ」→「あんべ」→「あべ」すなわち阿倍(安倍)比羅夫も胸形氏の同族であり海人族です。

伊勢神宮の天照大神は東の伊勢湾に向かって建てられており海から昇る太陽が伊勢湾を照らす光景をそのまま祖霊海人族を照らす守護神として祀ったものです。

あまてらすは海人を照らす太陽神であり、記紀の云う女性神ではなく男性神です。

それは誰かというと、猿田彦です。

猿田彦も海人族でありその姓は「あま」です。

もちろん胸形氏同族です。

記紀神話の系譜改竄は、ひとつはこれ(天照大神の女性化)が中心ですね。

魏志倭人伝で言う卑弥呼擁立以前「男王あり倭国大乱相攻伐数十年」の元男王が猿田彦ではないかと考えています。姓が「あま」ですから。

そして、聖徳太子が古田史学九州王朝説の倭国大王「アメのタリシホコ」の「あま」姓であることから、海人族の系譜聖徳太子即位説を歴史の真実と考えています。

大分県満野長者伝説が史実であることを革新しています。

東行系とは通○がけと同一人物です。禁止ワードに指定されたので不断使っているもうひとつのHNを使用しました。全国の神社仏閣巡りが趣味です。

鳥島というブログ名は鳥居の島を連想させますので、良い名前だと思います。

鳥居の形にも大いに興味があります。

伊勢神宮の鳥居と鹿児島県鹿屋市吾平山上陵の鳥居と宮崎県高千穂の岩戸神宮の鳥居が全く同じであることにおおいに興味をそそられました。

伊勢神宮内宮天照大神外宮豊受大神、鹿屋市吾平山上陵ウガヤフキアエズノ尊、岩戸神宮豊玉姫、が主祀神のようでした。ちょっと記憶が怪しい。

先日阪急交通社のツアーで、壱岐、対馬、五島列島の旅に行ってきました。

壱岐で古墳群を見ました…。

壱岐・対馬・五島それぞれ歴史、特色があって見る所が多そうですね。

特に対馬はいろんな意味で注目されるところですし、行ってみたい場所です。