造っている帆船模型は イタリアのマンチュア・セルガル社のプレジデント 1/60のキットです。

1760年のHMS軽フリゲート艦らしいのですが、キットの武装が片側6門、両舷12門のカロネード砲のみでした。

ここでカロネード砲を調べてみると。

1776年にイギリス陸軍のロバート・メルビル中将の発案でスコットランドのカロン社で作られた近距離用の前装填の滑空砲とのこと。

1779年からイギリス海軍で正式に採用され、1860年頃まで使用されていたそうです。カロネード砲が備砲と認められたのが1817年らしいのですが、1805年10月21日のトラファルガー開戦時のビクトリーにも搭載されていましたのを前述の模型作成時に知っていましたので、正式採用される以前からカロネード砲が使用されていてもおかしくはありません。

でも流石に開発前に主要武装として搭載されていたのは疑問です。また、プレジデントと言う船の船歴を検索すると1605年から1711年まで。間が抜けて1805年から1815年までの記載であり、1760年代はミッシングリンクなのです。ということで・・・一般的なカロネード砲の砲台としないで、それまでの大砲の台座を使っていてもおかしくないのではないか!?と考えて、勝手に車輪を追加してしまいました。

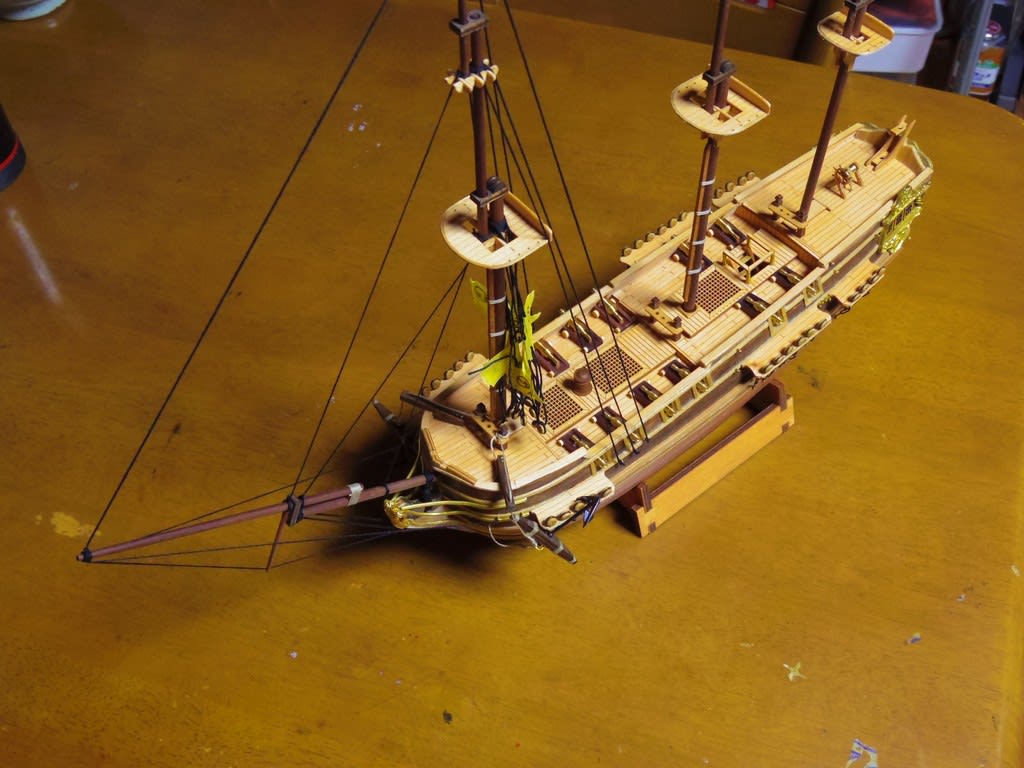

2月22日の状況

甲板の狭さでは、大砲の発射の反動で後退出来ないので、車輪は意味が無いように見えます。でも素人目には密度感が増していい感じです。(汗)

キットの糸は生糸の一色だけでしたので、ビクトリーを作った時の余りの黒糸で静索に使用しました。

シュラウド(マストを両側から固定する縄ばしご)の作業が一つの山場です。デッドアイの高さが揃っていると綺麗なのですが、上手くいきません。性格的にこの辺が限界です。

左右の何番目のデッドアイに繋がるか目印を貼っておきます。

船首部と船尾をアップで撮影したのですが、なぜかピンボケ、細かいところで荒があるのに自然と自分で自分に忖度しているようです。

船尾楼の金物はキットでは平らな面に接着する様になっていますが、デッキを曲線で作ってしまったため、金物を曲線に合わせて曲げる必要が生じました。ここは思い切ってハンマーとゴム板で石の上でトンカン・トンカンとぶっ叩いて調整しました。繊細なモールドが太くなりましたが・・・・気にしない。見えない。

3月1日の状況

下段(ロアマスト)のシュラウドを設置しました。ラットライン(縄ばしご)はまとめて設置する予定です。

ラットラインを張るとビレイピンの隙間が狭くなるので、適当に接着しておきました。補強の支柱やピンを入れたい所ですがとりあえず省略。

上段のシュラウドのデッドアイはビクトリーの余りの真鍮線を15mmに切って下段のシュラウドに固定しました。こうすれば、足の長さが揃います。実船でそうなっているかどうかは知りませんが、ビクトリーを参考にしました。

デッドアイの間隔を同じにするために銅線で冶具にします。

未だ山場にもたどりつけていません。今後の作業として、ラットライン張。各種のヤード作り、動索の設置、旗の取り付け、プレートの作成、ケースの自作と続く予定。

これは、途中で飽きて放置することも大いに考えられそうです。 つづく。