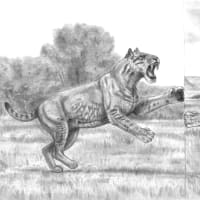

D E V A S T A T I N G

(An anatomically accurate“work in progress” sketcing)

Wt. 400kg

スミロドン最大種 Smilodon populator(下描き)

●肩高1.22m 全長2.6m(尾の長さ30cm) 体重220~470kg(C.Carbone et al, 『Cost

of Carnivory』(2007)らは、およそ500kgに達したとしている) 上顎犬歯の長さ28cm

「サーベルタイガー saber-toothed tiger」という、誤った(?)俗称で広く知れ渡っているスミロドン属 Smilodon(180万~1万年前)は、マカイロドゥス亜科(剣歯猫群)を正しく代表する存在である。恐らくはウーリーマンモスと並び、知名度の点で人気恐竜に匹敵しうる、数少ない化石哺乳類の一つであろう。

とはいえ、一般には北米・カリフォルニアのスミロドンfatalisのみが限定的に認知され

ているにすぎないものと思われ、南米大陸の南端に史上最大のネコ科猛獣の一角

たるスミロドンの最大種が存在していたことは、ほとんど知られていないのではない

だろうか。

「マンモス・キラー」としてのスミロドンの描写は定説化(?)しているとも言えようが、

南米にはマンモスはいなかったのであるから、少なくともスミロドン最大種には当て

はまらない武勇譚ということになる(Smilodon fatalisは群れを形成していたとの見解

がある)。實吉達郎氏の著書で紹介され、巷間に知れ渡った魅力あふれるサーベル

タイガーの雄姿も、S.fatalisにこそ該当するものであったろう。

《形態 Morphology》: Nature's Ultimate Grapplers

南米スミロドン(Smilodon populator 100万~1万年前)は、これまでに知られる最大

のネコ科種の一つであり、メガンテレオン属種から一貫して大物猟専門のアンブッ

シュ型ハンターとして進化を続けた、スミロドン族(Smilodontini)※の最終形である。

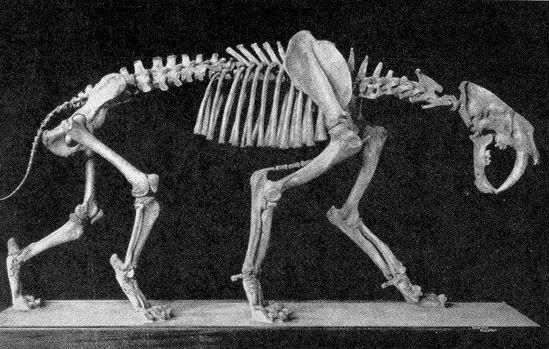

(アルゼンチン産・スミロドンpopulator/neogaeusの側面骨格) wikimedia commons

後脚が短く(踵骨は長い)肩甲骨が高くせり上がっており、ハイエナを思わせる後ろ

下がり気味の立ち姿勢をしていたが、これは意外にも本種にのみ見られる形態的

特徴であり、スミロドン属の他の2種(S.gracilis, S.fatalis)およびメガンテレオン属種

には当てはまらない。

The largest species, the South American S. populator, had higher

shoulders than hips and a back that sloped downwards, superficially

recalling the shape of a hyaena, in contrast to the level-backed

appearance of S. fatalis, which was more like that of modern cats.

Wikipedia

上腕骨長に対する遠位部(前腕)の長さの比率がスミロドンfatalisと比較しても小さく

なっており(Schneider, 2006)、全体に極めてロバストな体型をしていた(歴代のネコ

科種で体のプロポーションがスミロドン族に最も似ているのは、がっしりした大型のジ

ャガーであると言われている)。骨格筋の付着点の大きさから、彼らの前腕の屈筋と

伸縮筋、大胸筋や上腕二頭筋、三角筋なども著しく発達していたことが分かってい

る。長大な上顎犬歯は地上にあまた現れた剣牙猛獣の中で最大級を誇るが、この

「剣歯」を喉元など柔らかい部位に切りつける一撃必殺の「スラッシュバイト(“slash

or shear bite”)」という捕殺法には、強剛無比のグラップリング力という要素が不可

欠だったのである。

"Smilodon specimens from the Lujanian or late pleistocene of South America

were enormously powerful animals. Compared with the La Brea specimens

they exhibit shortened distal segments and very robust metapodia. The fore

limbs are extremely strong, making the hind limbs look weak in comparison.

These features may mark adaptations for dealing with the slow-moving

"megafauna" of the continent, animals such as toxodonts and megatheres that

were themselves enormous and ponderous.

It has enen been suggested that Smilodon may have contributed

significantly to the extinction of these large, indigenous herbivores."

「ルジャニアン期、すなわち後期・更新世の南米に生息していたスミロド

ン種は強大極まる猛獣であった。北米のラ・ブレアで見つかる個体(スミ

ロドンfatalis)に比べ、四脚の遠位部が(相対的に)より短くなっており、中

手骨、中足骨の造りも非常にがっしりしている。前脚の力は恐ろしく強

く、比較すると後脚の造りは弱く感じられる。こうした特徴は、当時の南

米にいた動きの鈍重な大型動物たち、例えばトクソドンや地上性ナマケ

モノなどを狩るべく適応した結果であったろう。実際スミロドンpopulator

の存在は、南米特産の大型草食獣群が絶滅したことの、一大要因

であったとすら考えられているのだ。」

Alan Turner

頭骨を見ると下顎筋突起が顕著に短く(顎を大きく開くための機能的適応の例)、頬

骨弓、頭頂骨(Parietal bone)ともに幅が狭いこともあって著しい咬筋力は具えていな

かったものと考えられるのだが、スミロドンにあっては長い首の強靭な屈筋群が上顎

犬歯を打ち込む力を補完していたとする仮説(S.Wroe et al, 2007)も新たに提示され

ており、一概には言えないようである。

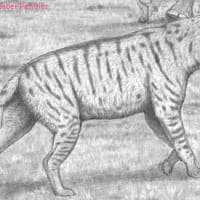

さて、サーベルタイガーがまとっていた毛皮が無地であったのか有模様であったの

かについて興味を持たれる方も多いだろうが、これについては最終氷期当時の生息

地の植生を分析した結果から、古生物学者の多くがスミロドンfatalisの毛皮はボブキ

ャットなどに似た斑模様を有していた可能性が高いと推測しているとのことである。

"based on analysis of plant fossils from the last ice age, many paleontologists

believe that Smilodon fatalis had the dappled coat of a cheetah or bobcat.

This coloring would have helped the cat blend in with the vegetation that was

common at the time."

How Saber-tooth Cats Worked

そもそもスミロドンの形態は森林生態により適合したものであると考えられる

(Gonyea, 1976)のだが、実はランチョ・ラ・ブレアの後期・更新世における植生は現在

とは様相を異にしており、周辺の沿岸部地域に比べ、より密に森林が広がっていた

らしいことが推測されるようだ。↓

The stocky build of Smilodon does, however, indicate animals built for power

and possible short ambush raids, not for sustained speed, and may be more

comparable with a forest-type habitat(Gonyea, 1976).

This is to some extent supported by the habitats represented at the late

pleistocene locality of Rancho La Brea. Fossil plants recovered from

Rancho La Brea appear to represent a coastal sage scrub community, with

riparian associations alongside the watercourses and chaparral and deep

canyon floras in the local mountains(Stock, 1992). ...Because of the near by

Santa Monica Mountains, Rancho La Brea may have been more heavily

wooded than other coastal sites; certainly, the majority of the Rancho La

Brea rodents appear to represent forest or chaparral habitats.

J.M. Harris et al, 『Body Size of Smilodon』(2005)

この仮説をスミロドンの全種にまで当てはめて考えることは勿論できないが、100年

以上も前に描かれたCharles R. Knight卿による有名な復元図をはじめ、無地で描

かれることが多かったスミロドンの固着した古いイメージに、一石を投じるものでは

あるだろう。

ちなみに、スミロドンfatalisの分布域は中米から南米大陸の北端にまで及んでいたこ

とを考えると、ここで最大種を指して表記した「南米スミロドン」という呼称は、必ずし

も妥当ではないかもしれない。

※「スミロドン族(Smilodontini)」

パラマカイロドゥス、メガンテレオン、スミロドンの3属からなる、マカイロドゥス亜科の

一大グループ。このグループの共通祖先は後期・中新世のユーラシアに産したパラ

マカイロドゥスogygyaという種であるとされており、以降一貫して、アンブッシュ型の狩

りをおこなうパワー重視の形態と、上顎犬歯を著しく長大化させる方向で進化を続けた。

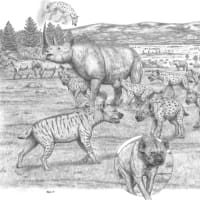

メガンテレオン Megantereon

メガンテレオンはおよそ450万年前、鮮新世の頃に北米に現れ、ユーラシア全域、お

よびアフリカにも分布し、ホモテリウム(シミターネコ)と並び極めて繁栄したサーベル

ネコである。現代のジャガーに体つきがそっくりだが、首が長く、尾はオオヤマネコ

のようにごく短い。また、爪の大きさは雄ライオンに匹敵する。直系の子孫であるスミ

ロドンgracilis との大きな違いは、下顎骨に鞘状の突起が発達していた点であり、こ

れはティラコスミルスやバルボウロフェリス科の「サーベルネコ」と共通する適応形

態である。最大種はインド亜大陸に生息していたM. falconeri とも言われ、体重は90

~150kgと推定されている。

パラマカイロドゥスogygya(1500万~900万年前)は肩高58cmと小型のヒョウほどの

大きさの原始的なサーベルネコで、胴、後肢ともに長く、体つきはプセウダエルルス

quadridentatus(全マカイロドゥス亜科の共通祖先)とよく似ていた。

近年では他のスミロドン族の属種との近縁性を明確にする意図の上でか、

プロメガンテレオン Promegantereon ogygya という学名で呼ばれるケースが増えている。

●完新世に剣歯猫 (

( UMAのことではナイ)

UMAのことではナイ)

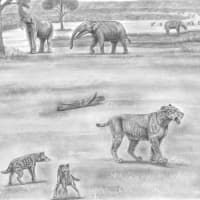

驚くべきは、パラマカイロドゥスの頭蓋-下顎(cranio-mandibular)の形態と機能的特

性が、現生のウンピョウと細かい部位に至るまで瓜二つといっても過言ではない

ほど似通っていたことである(上顎犬歯がフラットなナイフ形状をしている点と、下顎

犬歯が多少小ぶりな点などの違いはある)。

P.Christiansen(『Evolutionary Convergence of Primitive Sabertooth Craniomandibular

Morphology : Clouded leopard and Paramachairodus ogygya Compared』 2008)

は、ウンピョウが第三紀に現れたプリミティヴな剣歯形質(sabertooth condition)を有す

る肉食獣の、最後の例であること(更新世以降、剣歯猛獣の形態例が途絶えてしま

っているという考えに異議を出しているわけである)、ウンピョウの捕食生態は初期

のサーベルネコのそれを反映したものであると考えられ、マカイロドゥス亜科の形態

進化を探る上で重要な手がかりを与えてくれるものであることを指摘している。

さらに興味深いことには、2007年に独立種として分類し直されたスンダランド(ボル

ネオ)・ウンピョウ(Neofelis diardi)の頭蓋骨を調べると、パラマカイロドゥスと共通す

る形態的特徴-①顔面部が頭蓋底に対して水平に近い角度であること、②下顎筋

突起が短縮していること、③旁後頭骨突起が小さく、後傾形状であること、④上顎犬

歯が長く、幾分フラットな形状であること、⑤下顎犬歯が相対的に小さいこと、⑥下

顎結合部が垂直的であること-が大陸本土のものより一層顕著になっているらし

く、初期のサーベルネコとの形態収斂をもう一歩先に進めていると言えるようなのだ。

(完新世に剣歯猫の系譜をつないでいるスンダランド・ウンピョウ)

ウンピョウは南米スミロドンの10分の1以下の大きさではあるが、遠い将来、昔日の

剣歯猛獣の域にまで発展する偉大な可能性を秘めているかもしれないと言ったら、

ウンピョウにとって荷が重すぎる期待だろうか。(笑)

~絵、文責: サーベル・パンサー

2013年3月追記:

2013年3月追記:最新論文(2013年3月発表 Wallace,et.)からの情報として、このスミロドン族(Smilodontini)の属種と見られ、メガンテレオンよりも古い、ジャガー大(76.6~85.0 kg=上腕骨に基づく回帰分析の場合)のダークネコが新発見されています。

独立種として、学名はRhizosmilodon(リゾスミロドン) fiteaeに決まったようだが、rhizoはギリシャ語でrootを意味し、種名のfiteaeは、一部の骨格の提供者名に因んでいる。

本種の歯型や頭骨形態にはメガンテレオン、スミロドン双方よりもプリミティヴな特徴が散見されるが、共通項が多く、「マカイロドゥス族(シミターネコ)」の剣歯猫群とは差異が大きい。一例として、マカイロドゥス族の剣歯猫では実に全歯が鋸

歯状となっているのに反し、犬歯のみに限定され、かつ鋸歯の突起もマカイロドス族の場合より微小で目立たない。

らはプロメガンテレオン属種やパラマカイロドゥス属種と共通する、剣歯猫としてのプリミティヴな特徴と定義できる。

あまつさえ、リゾスミロドン属とスミロドン属をシスターグループとして括る分類法は、旧来のメガンテレオン=スミロドン祖先説を否定するものであろう。

本種の分類に際して、マカイロドゥス亜科の系統樹を不明瞭にしていた諸点についても、整理する試みがされている。

(プロアイルルス+マカイロドゥス亜科の代表的な12種の系統樹 after Wallace, et.(2013) )

それでは、初期剣歯猫群より年代的に新しく、ネコ亜科との類似が云々されてすらいるメタイルルス属、ディノフェリス属の位置づけをどのように解釈すればいいだろうか(当論文では一切の言及がない)。また、シミターネコ、ダークネコ双方の共通祖先の特定は可能であろうか。

~絵、文責: サーベル・パンサー

史上最強の猛獣だったと思います。

管理人さんの絵も素晴らしい。

重々しさとパワーが伝わります。

サーベルタイガーは縞模様だった気がしますね。

現生のネコ科で無地なのってライオンぐらいですもんね。(子供の頃は斑点あるようだけど)

入っていただけて(下描きですが)嬉しいです。

S.populatorはもう見た目からして「最強猛獣」のイ

メージそのものだと思うのですが(笑)、最強かどう

かはともかく、その殺傷能力は食肉目史上、一つの頂

点に達した例だと思います。ひたすら殺傷能力を高

め、大物猟に特化していったその結果は、皮肉にも周

知の通りなわけですけどもね。

以前、サーベルパンサーさんが「古代熊の食性」の項で述べておりましたが、個人的にはネコ科だけではなくもっとたくさんの素晴らしくそして奇抜なメガファウナも取り上げてもいいと思います。

大型ネコ科動物となると、必然的に生態系の頂点の捕食者になるので、他の動物より一層周りの大型動物や環境に影響を受けやすい存在だと思うので、武装した彼らの巨大で変わった古生物やちのことも記事にしてかまわないんじゃないかと思います。

ところでクマ系統の猛獣といえば、クルテンさん(1975)やアラン・ターナーさん(2004)といったこのサイトでもよく聞く名前の研究者の方々が名をあげるアグリオテリウムもそのうち出てくるのでしょうか…?というか、あれはギリギリ熊さんなのか??

ロドンの迫力を再確認できてよかったです。

ありがとうございます。とても嬉しく思います。

>もっとたくさんの素晴らしくそして奇抜なメガファ

ウナも取り上げてもいいと思います。

前向きにサジェスチョンを頂けてブロガー冥利につき

ますし、ごもっともな要望だと思います(汗。

真っ当なリサーチャーでもない私にはしかし、好きこ

そ物の上手なれともいいますが、「これ」が限界だと

いう面もあります。射程範囲を拡げてみるのも一興だ

と思いますが、有意の方たちのご協力が必要になるか

もしれません。とりあえずは、拙ブログ記事に登場し

た全絶滅哺乳類種の復元図だけは描いておこうという

目標はあります(はなからそうしろって話ですがw)、

今は時間的にも資料的にも余裕はなく淡い夢話です

が、いずれは。

>アグリオテリウムもそのうち出てくるのでしょう

か…?

現れるかと思います(笑)。クマ科のアグリテオリウ

ム亜科に分類する場合、同クマ亜科・「ウルサヴス

族」に分類する場合(ターナー)、ヘミキオン科(亜

科)の中に含まれる場合、と何通りかあるようです

ね。いずれが主流なのか現時点では私には言いかねま

すが、純正のクマないし、ごく近いシスターグルー

プであることは確かですね。

>射程範囲を拡げてみるのも一興だと思いますが、有意の方たちのご協力が必要になるかもしれません。

そんな大上段に身がまえなくてもいいです(笑)ただの一人の古生物好きであるに過ぎないこちらとしては、ただ次々に現れる巨大で奇妙な動物達に出会えるだけでも十分に楽しい。低俗な表現なれど、センス・オブ・ワンダーな世界を提供させてもらえるだけでもいい。知識こそ他の方々には及ばぬ自分ですが、そんな摩訶不思議な古代世界の面白さを人々に教えているという意味では、このブログは大成功だと、大げさながら思っております。

時に話変わって、自身もトリニールの絶滅トラに興味を持ちましたのですが、本当にまだまだ資料が少ないですね。当ブログの寅年の記事が見当たらなくなっておりますが、そう遠くない日に更新されるおつもりなのでしょうか?

なことはしていないと思いますが、そのように言って

いただきとても喜んでいます。^^*)

(『Assessing prey competition in fossil

carnivore communities in Pleistocene Java』の著

者C. Hertler博士(現フランクフルト大学)による

と、更新世・中期終盤の中国にやはり非常に大型のト

ラが生息していたことが知られているそうです。古脊

椎動物学者のC.P. Groves博士は、大陸のトラが地繋

がりになったジャワ島に断続的に生息地を拡げていた

と考えることで、一時期のガンドントラの巨大さにつ

いて説明ができるとみているそうです。

これらは時代的に古いトラなのですが、現生亜種の祖

先グループとの関連性や、また大陸本土のトラとは頭

骨形態の差異が著しいとされるスンダトラ群

(J.H.Mazak、C.P. Groves, 2006 ; スマトラトラ,

ジャワトラ、バリトラ)との関連性についても、個人

的には興味をひかれるところですね(こうしたことの

詳細はほとんど分かっていません)。先の記述と食い

違いますが、Hertlerは一部の古代ジャワトラの頭骨

にはスンダグループとの形態的類似がみられるとも言

及されていますし。

Hertler やGrovesの東アジア巨虎に関する言及は、両

氏と学会でじかに会い意見交換をしたというカナダ人

からメールで教えてもらいました。名無しN@Wさんた

ちの参考になるか分かりませんが、今後も新たな知見

等ありましたら紹介します。