ちっぽけなブログで伝える感動はわずかばかり。 それでも、たったひとつあげるとしたら…

本阿弥光悦、 俵屋宗達により始まる。 宗達に私淑した尾形光琳。 尾形乾山により盛んに。 100年後 光琳を追慕し宗達まで遡った 酒井抱一(光琳百図編)と、その弟子、鈴木其一。

琳派の斬新な装飾感覚。 琳派的装飾美は やがて狩野派(狩野重信、狩野永敬、山本宗川)や、 若冲・応挙・芦雪へ展開。

狩野派から琳派に転じ、晩年再び狩野派に回帰する渡辺始興などもあり

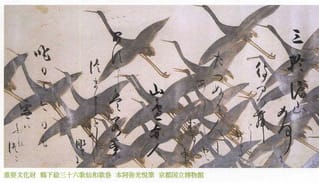

「琳派への序章」 三十六人歌集、元真集、 能宣集。 平家納経(厳島神社)など、予習して出かける。 料紙は様々な色で品よく染められ、 切り箔、砂子、雲母の文様など施して。 ため息が出るような 美しい書。 しなやかな文字。 淡い色の下絵。 料紙装飾の長い伝統が培われてきた。 宗達はこの王朝美を引き継いだ と学ぶ。 上の写真は、 あまりに美しいので画集から頂きました。 今回展示されていません。

会場を巡って、 まず浮かぶのが 雅ということ。 装飾的絵画や意匠の数々。 遊びごころに鋭い観察。 澄まされた感性、 感覚。 観る側にも 見抜く力が必要だ。 絵の中に分け入り、 中国の教えや 古今・ 万葉 ・ 伊勢物語 ・ 源氏物語などわかれば楽しさは何倍にもなる。 隠された物語りを、 読み解くところに面白味がある。 教養が問われるようだ。 少ない知識と小さな器で受けとめる。

風神雷神図屏風など おなじテーマに四人が挑む。 その比較も面白く。 全部で160余点、 作家の夢が情念が渦巻く、 丁寧にみると3時間ほどかかった。 内容を 咀嚼できないまま 忘れぬうちにメモ。 解説は 琳派美術館(集英社)、 図録などより引用。 好きなものを並べてみます(順不同)。

-☆-

かつて、 様々な企画展の 粋な意匠 王朝の恋 京の雅びなど、 覗きみた琳派だが、 そのうちの何点かに再会できる。 いったい絵画なのか、 工芸なのか、せめぎ合う意匠の緊張感。 小袖(白綾地秋草模様)も、 漆芸(八橋蒔絵硯箱、扇面貼交手筥)も。 陶芸(器・茶碗)も。

鶴下絵三十六歌仙和歌巻 俵屋宗達下絵 本阿弥光悦筆

長さ13m余。 緩く 早く、 太く、細く、強く、弱く、 鶴の飛翔にあわせ 光悦の筆も躍る。 みごとなコラボレーション。 山辺赤人「あすからは若菜 つまむとしめし野に 昨日も今日も 雪はふりつつ」

↑ 夏秋草図屏風 酒井抱一

光琳の風神雷神図屏風の裏面に描かれたもの。 雷神の裏に、 雷雨に打ちひしがれる夏草と水流。 風神の裏に、 野分に吹かれて撓う秋草… ちぎれて飛んだ。 表の金地(風神雷神図)に対抗して、 裏は渋い銀地… 何とも憎いあしらい。 しみじみとした秋の味わい。

↑ 秋草・月に波図屏風 鈴木其一

表に鮮やかな秋の七草、 裏には金泥で月と波が描かれている。 二枚の絹絵は裏打ちせずに太鼓張り。 よって 裏から光を当てると 表の秋草に金泥の月と波が映るという仕掛け。

左隻 葛の花を浮かび上がらせる、仄かな月影。 想像してみてください。

右隻 藤袴の後方から打ち寄せる、 波の音がしてきます、 お洒落ね。 キイツの機知。

なんだか多すぎて まとまりません。 別の画集から みやびな琳派を拾います。

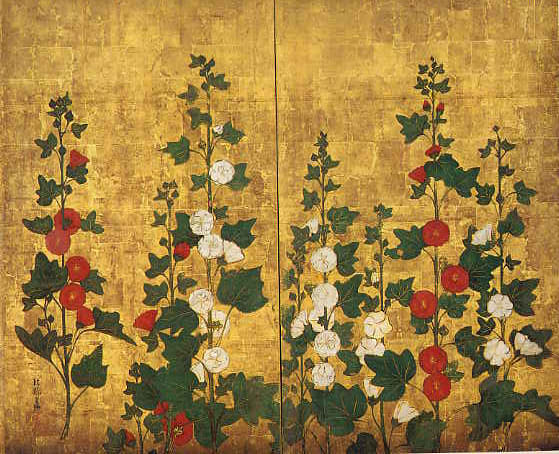

尾形光琳 孔雀立葵図屏風 2曲1双(展示11月5日~9日・11月11日~16日)

華麗、 流麗、 金泥の輝き 淋しいblog も華やかになったでしょう。 以前どこかで遇ったか、今回はまだ。 羽根の細緻な描写、 間近で見なければ。

宗達の金は光り輝くだけではなく、 玄妙(奥深く微妙)とある。 絢爛たる豪華さではない。 しっとり落ち着いている。 其一にも魅かれる。 やはり どれかひとつは むずかしい。 書きかけの日記。 思いつきで足していきます。 間違いがあるかも知れません。 10/15に見ました。