師走も近づき妻が家のあちこち忙しく片付けをしていますが、押入れの奥から思いがけず私の知らない父と母の遺品が出てきました。

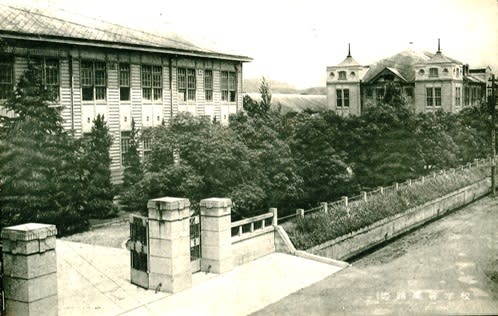

その中に、父が通っていた姫路高等学校の創立40周年記念行事でもらったと思われる写真がありました。

1935年夏撮影とあります。

この写真は高校の正門と旧本館、右手奥は旧講堂と思われます。

官立の旧制姫路高等学校(姫高)はその後国立大学の姫路分校、県立の短大などの変遷を経て現在は県立大学の姫路キャンパスとなっています。

創立40周年と言えば姫高が廃止となって県立の短大がこの地に移転してくる少し前のこと、父はOBとしてこの記念行事に出席したのでしょう。

妻は姫高あとの県立短大出身で、妻にとってもかつて2年間学んだなつかしい学舎です。

父から高校時代のことはあまり聞かされていませんが、遺された同窓会名簿から父は姫高創立間もない2期生で、きっと白陵寮で寮生活をし白線帽、マント、歯下駄姿で寮歌「白陵歌」を高らかに歌いながら白鷺城下を闊歩していたのではないかと思います。

現存する旧制高校の施設の中で数少ない本格木造建築として大変貴重な講堂は、保存状態が非常に素晴らしく国の登録有形文化財に指定されています。

講堂内部

この講堂には私にも思い出があります。

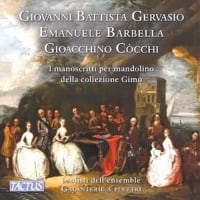

国立大学の姫路分校だった時代、この講堂で分校生とマンドリンの演奏披露交歓会を開催、私は最後にPaparelloのソロ曲「愛の喜び」を弾きました。

また県立の短大だった時代には友にラーメン一杯の約束で即席でダンスのステップの踏み方を教えてもらい、その夕この講堂で開かれた学園祭のダンスパーティーで踊ったことなどです。

まあ今から考えますとずい分といい加減なことをやっていたものです。

旧制姫路高校の在校生、卒業生、同窓会はこぞって「あんなソロバン簿記の前垂れ大学なんかの風下に立てるか」と、徹底して後継国立大学への統合に猛反対したそうです。

相手方にも当然相応の言い分があったことでしょう。

水と油のような学風、校風の異なる学校が戦後の学制改革で一県一国立大の原則に否応なしに組み込まれてゆきました。

構内には記念の姫高生の像や同窓生銘板が建造されており、父の名も刻まれていることでしょう。

機会があれば写真に収めてきたいものと思っています。

偶然にも父、妻、私とかかわってきた学舎です。

少しでも父の青春時代に近づければと、先日古書店からネット注文で旧制姫路高等学校史刊行会編「旧制姫路高等学校白鷺城下の青春」(1996年)を取り寄せました。

1,000ページ以上ある立派な本です。

その中で父の同期生の寄稿文に偶然父のことが出ていました。

「姫路の目抜き通りの二階町に近く、ヴァイオリンを教える音楽家がいるとの話を聞いた。早速、理甲と文甲の生徒四人と私の五人で入門に参上した。週一回で半年ほど経った頃か、新年会を先生の家で催すという。休暇中であったので勇んで出かけた。ビールのせいか、興が乗ったところで先生が稽古仲間の女生徒をからかい始めた。今考えてみると笑ってすませるほどの些事ながら、純情そのものの青年にはそれが許せない。私たち四名の姫高生は、それをしおにヴァイオリンを止めてしまった。それからも稽古に通い続けたのは、理甲二回の(父の名前)君だけ。ついに彼は、一応ヴァイオリンをものにしたようである。本来(父の名前)君には才能があったのであろう。」

父が大学時代オケで朝比奈隆氏らとビオラを弾いていたことは父から聞いて知っていましたが、高校時代にその下地を積んでいたことはこの本で初めて知りました。

この本は父が亡くなる3年前の発行、阪神淡路大震災が起こって命からがら両親が神戸から東京に移住してきた翌年のこと、母の亡くなった年でもあり、父は本の出版を知っていたかも知れませんがそれどころの話しではなかったことでしょう。

次回は母の遺品について書いてみたいと思います。

関連ブログ:

・メッテルのこと、父のこと(2012.08.12)

・本棚の整理(2012.01.12)

昨夜、ネット検索でこのブログを見つけました。

私の父も姫高でしたので、興味深く拝見しました。

大正8年生まれですから時代は異なるようですが

このような文面を読むと父のことを色々と思い出し

ます。

ありがとうございました。時々訪問させて頂きます。

コメントいただき嬉しく拝見しました。

父は明治39年生まれでしたので、ご尊父さまとはひとまわりくらい時代が異なるようですね。

父から手ほどきを受けた形見のギターを時おり掻き鳴らしては父のことを思い出しております。

これからもどうかよろしくお願い致します。

ありがとうございました。