今回でこのシリーズの最後です。

さて前回、慶長出羽合戦が始まるときに、野邊沢軍が楯造りを中止して山形へ出陣し、慶長出羽合戦に突入したことを投稿しました。背中炙り峠の楯造りを中止して山形へ出陣したと思われるのは、背中炙り峠の楯跡の謎が解けたからです。別の言い方をすれば、楯造りを中止したと考えると、背中炙り峠の楯跡の謎は一気に解明したように感じています。

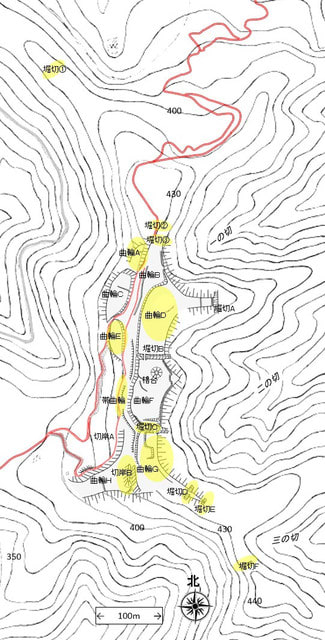

それを具体的に説明していきます。先ずは背中炙り峠の楯跡の平面図を御覧ください。

上の図で、黄色で色付けされているのは、これまで謎だった場所です。私が言うところの「謎」とは、単に私が納得できないという事であって、広く世の中で言われている事ではありません。まあ、真面な方ならどうとも感じないのでしょうが、私は素人であるがゆえにやたらと疑問を持ちます。

さて、疑問があったのは次のことです。

|

溝の中央が盛り上がってわざわざ渡り易くしてある堀切 猫跨ぎのようにひょいと渡れる小規模な堀切 溝(堀)が見当たらない堀切 登りやすい坂道を付けた堀切のような切岸 平坦に均(なら)さず自然な斜面の曲輪 途中で途切れている帯曲輪 |

これを順に説明します。

- 溝の中央が盛り上がってわざわざ渡り易くしてある堀切

抑々(そもそも)、堀切とは地面に大きな溝を掘って、敵を阻止しようとするものです。背中炙り峠にも完全な堀切はあります。堀切Aと堀切Bがそうです。先ず完全な堀切として堀切Aを参考にします。写真だけでは全体像が分かりませんので、模式図も添えます。これで、堀切が尾根を遮断して、敵が攻め込むのを防いでいることを御理解いただけると思います。

ところが、この溝(空堀)となっている中央に土が盛り上がっているのが堀切Cと堀切Dです。下の写真の中で、白線で示している所は土の盛り上がった通路です。私の師匠たちによると、堀切には本来このようなものはなく、「通り易い」堀切では意味がないそうです。教えて貰って初めて分かりました。ごもっともです。

それでは何故このような形になっているのでしょう。最初は、「楯が不要になったので、通りやすくするために堀切に土を盛り上げた」ものと考えました。その場合、盛り上げるための土を調達するには、不要になった周囲の土塁などを崩すのが楽です。「楽(らく)をする」は私の大好きな言葉です。しかし堀切の周囲を注意深く調べても、土塁などは崩されていません。とすると楯が不要になってから土を盛り上げたものではなく、「わざと堀切を完成していなかった」と考えられます。次に何故、「完成していなかった」のかが課題です。畑沢側から見て、これらの堀切の奥にはまだまだ工事中の曲輪や堀切が何箇所もありました。完全な堀切にしてしまうと、工事が不便、極まりないことになります。奥の工事が完成してから堀切Cと堀切Dを完成させる計画であったと見られます。これを証明しているのが完成している堀切Aです。この奥では工事がありません。完成させても一切、問題ありませんでした。

堀切Cと堀切Dでは突然、工事を中断しなければならない大事が起きたと推測できます。楯工事を中断するほどの理由が考えられるのは、最上義光からの山形集結の命令しかありません。事態はかなりに急を要していたことが分かります。

- 猫跨ぎのようにひょいと渡れる小規模な堀切

堀切にも大小ありますので、一概に堀切としての規模を論じるほどの見識を有しておりませんが、それにしても勢いを付けてジャンプすれば十分に渡ることができるような堀切では役に立たないはずです。それがこの楯跡には三つもあり、北端に一つ南端に二つです。それぞれ端っこですから、重要度は低いでしょう。それにしても役に立たない堀切では造る意味がありません。でも役に立たないのは未完成だからであって、完成すれば「役に立つ堀切」になるはずだったと見られます。

堀切Eと堀切Fから説明します。

写真の中で、黄色の2本の線で示しているのが溝の部分です。しかし、幅が2mもありません。人が一跨ぎだけでなく、本当に猫でも一跨ぎできるかもしれません。一般に堀切は尾根だけでなく、谷の方にも溝を長く掘っています。堀切Eの東へ伸びる溝は、はっきりと分かるほどに途中で終わっていますので、敵(上杉兵)が野邊沢兵から突き落とされても、途中で助かってしまいます。堀切Fは両側の谷へ溝を掘り進んだ形跡が見えません。山林の所有者が所有界を示すために掘った溝にも見えますが、この場所について所有界があったとも聞いたことがありません。そして何よりも堀切Fは三の切の谷の突き当りです。一の切、二の切、三の切は、堀切がある谷に付けられた地名だそうです。私が勝手に命名した「堀切(ほっきり)伝説」です。畑沢では堀切(ほりきり)を「ほっきり」と伝えていました。三の切の突き当りにある堀切は堀切Fだけです。所有界を示すものとは考えられません。

次に楯跡北端の堀切①です。

縦の主要部からかなり離れています。堀切伝説がない場所です。その点では所有界としての溝とも疑われますが、所有界にしては規模が大きすぎますし、堀切Eと堀切Fよりはずっと真面な堀切らしき体裁を持っています。

- 溝が見当たらない堀切

次に堀切だろうと思われる尾根の切り方だけが見える堀切②と③です。街道もある場所です。楯を築くためには、街道を移動させようと考えるのが普通ですが、ここは街道の両側に急峻な谷が隣接していますので、街道を移すことができません。この険しい地形は、堀切を造るには最適です。恐らく堀切を造っても、街道を確保するために丈夫な木の橋を渡すことが計画されていたことでしょう。

この場所は畑沢側から楯へ入る入り口です。ここに頑丈な堀切を造られてしまったのでは、奥のすべての工事に支障が生じます。そこで、奥の方での工事期間中は溝を掘らないで、全体工事が完成した最後の最後に完成させようとしていたのでしょう。ただし尾根の一部を削ってありますので、二つの堀切を計画したであろうことが想像できます。未完成であることを考慮に入れなかった当初は、謎が深くて私の頭はきりきり舞い状態でした。

- 登りやすい坂道を付けたような、堀切のような切岸

最初にこれを調査した時には、背中炙り峠の楯跡を特徴づける面白い形と思っていました。

写真中央には上下に伸びている溝らしきものがあり、溝の左には土塁状の土の高まりがあります。溝の右は急な崖になっています。最初、土塁状のものに目を奪われて「堀切」と思いました。ところが、全体的な大きさに比較して溝は極めて浅く、かつ狭いもので、とても空堀の役割を果たしていません。しかも溝は奥へ行くにつれて上がって曲輪へ楽に登ることができます。敵を阻止するどころか全く逆に敵を招き入れてしまいます。そんなものを造るはずはありません。でも未完成なら説明できます。溝の左にある土塁状のものは、まだ削り残っている部分です。これらを削り終えれば、立派な切岸ができるはずだったでしょう。

同じようにして切岸が完成した姿が切岸Aです。ここは楯の端ですから完成させても支障なかったようです。でも、削り残した部分は土塁のような状態で残っています。下の写真で黄色の線は斜面をなぞったもので、地形を分かりやすくしました。言葉で表現するのが下手なので、さらに断面の模式図も添えました。堀切Bと同じ方法で工事したようです。

- 平坦に均さず自然な形のままの曲輪

平に均されていない曲輪は、曲輪Bの外にも曲輪D、E、Gがあります。それでも輪郭部分は明確に削られており、明らかに曲輪を造ろうとしていたようです。曲輪の中の均し工事は後回しにされています。しかし残念ながらB以外は写真を撮っていません。

それらに対してほぼ完成している曲輪もあります。主曲輪のFには、櫓台(やぐらだい)が造られ、東と南側にはかなり高い土塁が築かれています。私の師匠たちによると、北東部には「建物跡もある」という事でしたので、楯の工事をしている時にもここを本部にしていたのでしょう。

さらにほぼCも完成しています。

上の写真では杉林が右の部分を隠していますが、その部分も曲輪になっています。かなり広大な曲輪で楯の最下部にある曲輪です。既に平らに均されていますし、直ぐ近くには良質で豊富な湧水がありますので、工事中には作業員の飯場(はんば)として使われていた可能性があります。また、慶長出羽合戦で山形へ出陣するときにも、集合した野邊沢軍の野営場としても使われていたことも考えられます。谷側の周縁部に土塁はありません。

- 繋がっていない帯曲輪

曲輪D、F、Gの西側には、帯曲輪が巡らされています。ところがFの所で二箇所が途切れています。隣接している曲輪工事で生じた残土を盛土して帯曲輪を築いたのでしょうが、盛土は脆くて崩れたものと思われます。一旦、造ったものが「崩れた」ならば未完成ではないとも言えますが、崩れやすい状態のまま中途半端にしたならば「未完成」とも言えます。因みに私の場合は中途半端な作業でも「完成した」としているようです。この楯跡調査そのものがそうです。

以上が未完成と考えられる楯の各施設ですが、着工しない大事な箇所があります。曲輪Hの西側です。西から進行してくる敵軍に対しての備えがありません。ここは尾根伝いですので、容易に攻めることができます。何らかの防御策が必要ですが、とても手が回らなかったのでしょう。

これほどまでに背中炙り峠の楯は未完成でしたが、それでも山形へ出陣しなければならなかったほどに、最上軍は急を要していたのです。野邊沢又五郎(後の光昌)は、野邊沢領内の安全を考えれば、心配だらけだったはずです。