10月31日、鮫川村より公開質問の回答。

(前文要約)現在村内にある稲わら、堆肥等放射能汚染農林系廃棄物の処理が問題となっている。汚染物を放置しておくことはできず、1か所に集めるためには広い面積が必要であり、そのような場所は確保できないため、焼却、減容化を図り少ない面積で保管することにした。

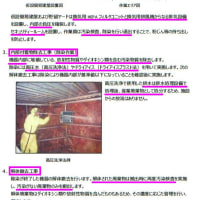

今年3月環境省から仮設焼却炉の設置について提案があり検討した結果、処理方法、バグフィルターによる排ガス処理等が、すでにほかの地域で行われた実証事業で安全な施設であると確認されているため環境省の実証事業を受け入れた。

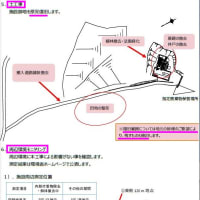

予定地は村内でも空間線量率が高く、除染作業を早急に進める必要のある地区であり、その地区は去年の総会で本計画を受け入れ決定した。

その後予定地周辺の方々に内容を説明し同意を得たので、焼却炉設置予定地と決定した。

質問1:地域住民に説明会を開かない理由は。

回 答:村民への説明会は今後開催する予定。またすでに広報紙で計画についてはお知らせしている。近隣市町村に対しては計画について内容を通知している。

質問2:青生野小学校児童への影響、健康被害が出た際の対策は。

回 答:放射性物質汚染対処特措法に基づく処理基準では、排ガス中の放射性セシウム

137は30㏃/㎥以下、セシウム134換算で20㏃/㎥とされ、これは、その数値の中で生活し続けても年間の追加被曝量が1mSvを超えない安全な濃度である。

今回の計画では、施設からの排ガス中の放射性セシウムの濃度を、村が独自に2㏃/㎥以下と設定した。これを超える可能性がある場合は、処理を中止して点検と確認を行う。従って施設からの距離に関わらず健康被害はないものと考えている。

質問3:設置場所を非公開としている理由は。

回 答:予定地周辺住民にはご理解、ご協力を頂いている。地区名を公表しないことについては地区住民からの強い要請事項であり、村として公表しないことにしている。

質問4:風評被害と補償は。

回 答:安全な施設であり風評被害はないと考えている。設置に当たっては安全性に最大の注意を払っており、焼却に当たっても風評につながることのないよう細心の注意を払っていく。

質問5:焼却灰を5年後に中間貯蔵施設へ搬入することについて、候補地が定まらない場合の措置は。

回 答:高濃度廃棄物は国の責任で処理することになっており、予定通り搬入できるよう国とよく相談していく。

質問6:「安全な」施設を村中心部に作らないわけは。

回 答:予定地区は空間線量率が高く、除染を早急に進める必要があることから住民のご理解ご協力で現在の場所に計画した。

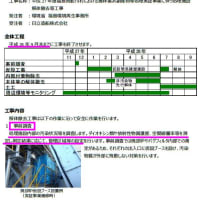

質問7:毎時200kg、一日8時間稼働で合計600tの場合、2年足らずで終了するが期間3年としている理由は。

回 答:8~17時まで9時間/日のうち準備、昇温に1時間、埋火0.5時間で焼却時間7.5時間/日。平日のみで合計20か月を予定。

質問8:バグフィルター適用根拠は。

回 答:環境省の調査ではバグフィルターを調査した事例全てで99.9%を上回る除去率となっている。((独)国立環境研究所 資料参照)排ガス中の放射性セシウムの濃度が低く除去率を推定できないケースもある。

質問9:飛灰8000㏃/kg以上の保管方法は、一般ごみのそれと同じ保管方法か。100,000ベクレルでは?

回 答:「特措法」等及び「事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン」に従い適切に保管する。

質問10:3年度稼働終了後は解体するのか。

回 答:償却期間は20か月(平成25年2月~26年9月)を予定しており、その後は解体撤去する。

質問11:環境省の仕様書(最初のブログ参照)によると、これから施設の安全性を確かめる実験を行うとあるが、要は安全性や周辺地域への影響も確かめられていない実験をするのか。

回 答:安全性についてはこれまでも豊富なデータの蓄積により確認されているが、汚染牧草や堆肥など農林系については事例が少ないことから焼却に不安感があり、処理が進まない。このため実証事業で安全に処理できることを再確認しデータでお知らせすることを目的としている。

質問12:10万㏃/kgの廃棄物は60年後でも1万㏃/kg以上放射能が残るが、最終処分場の遮水工は何年持つのか、また排水処理施設は埋立物の放射能が何㏃に低減するまで稼働するのかそのための費用はいくらか。

回 答:環境省へお問い合わせ下さい。

質問13:他の市町村の汚染物処理も受け入れるのか。

回 答:村内にあるもののみを対象としている。

以 上

回答書

(前文要約)現在村内にある稲わら、堆肥等放射能汚染農林系廃棄物の処理が問題となっている。汚染物を放置しておくことはできず、1か所に集めるためには広い面積が必要であり、そのような場所は確保できないため、焼却、減容化を図り少ない面積で保管することにした。

今年3月環境省から仮設焼却炉の設置について提案があり検討した結果、処理方法、バグフィルターによる排ガス処理等が、すでにほかの地域で行われた実証事業で安全な施設であると確認されているため環境省の実証事業を受け入れた。

予定地は村内でも空間線量率が高く、除染作業を早急に進める必要のある地区であり、その地区は去年の総会で本計画を受け入れ決定した。

その後予定地周辺の方々に内容を説明し同意を得たので、焼却炉設置予定地と決定した。

質問1:地域住民に説明会を開かない理由は。

回 答:村民への説明会は今後開催する予定。またすでに広報紙で計画についてはお知らせしている。近隣市町村に対しては計画について内容を通知している。

質問2:青生野小学校児童への影響、健康被害が出た際の対策は。

回 答:放射性物質汚染対処特措法に基づく処理基準では、排ガス中の放射性セシウム

137は30㏃/㎥以下、セシウム134換算で20㏃/㎥とされ、これは、その数値の中で生活し続けても年間の追加被曝量が1mSvを超えない安全な濃度である。

今回の計画では、施設からの排ガス中の放射性セシウムの濃度を、村が独自に2㏃/㎥以下と設定した。これを超える可能性がある場合は、処理を中止して点検と確認を行う。従って施設からの距離に関わらず健康被害はないものと考えている。

質問3:設置場所を非公開としている理由は。

回 答:予定地周辺住民にはご理解、ご協力を頂いている。地区名を公表しないことについては地区住民からの強い要請事項であり、村として公表しないことにしている。

質問4:風評被害と補償は。

回 答:安全な施設であり風評被害はないと考えている。設置に当たっては安全性に最大の注意を払っており、焼却に当たっても風評につながることのないよう細心の注意を払っていく。

質問5:焼却灰を5年後に中間貯蔵施設へ搬入することについて、候補地が定まらない場合の措置は。

回 答:高濃度廃棄物は国の責任で処理することになっており、予定通り搬入できるよう国とよく相談していく。

質問6:「安全な」施設を村中心部に作らないわけは。

回 答:予定地区は空間線量率が高く、除染を早急に進める必要があることから住民のご理解ご協力で現在の場所に計画した。

質問7:毎時200kg、一日8時間稼働で合計600tの場合、2年足らずで終了するが期間3年としている理由は。

回 答:8~17時まで9時間/日のうち準備、昇温に1時間、埋火0.5時間で焼却時間7.5時間/日。平日のみで合計20か月を予定。

質問8:バグフィルター適用根拠は。

回 答:環境省の調査ではバグフィルターを調査した事例全てで99.9%を上回る除去率となっている。((独)国立環境研究所 資料参照)排ガス中の放射性セシウムの濃度が低く除去率を推定できないケースもある。

質問9:飛灰8000㏃/kg以上の保管方法は、一般ごみのそれと同じ保管方法か。100,000ベクレルでは?

回 答:「特措法」等及び「事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン」に従い適切に保管する。

質問10:3年度稼働終了後は解体するのか。

回 答:償却期間は20か月(平成25年2月~26年9月)を予定しており、その後は解体撤去する。

質問11:環境省の仕様書(最初のブログ参照)によると、これから施設の安全性を確かめる実験を行うとあるが、要は安全性や周辺地域への影響も確かめられていない実験をするのか。

回 答:安全性についてはこれまでも豊富なデータの蓄積により確認されているが、汚染牧草や堆肥など農林系については事例が少ないことから焼却に不安感があり、処理が進まない。このため実証事業で安全に処理できることを再確認しデータでお知らせすることを目的としている。

質問12:10万㏃/kgの廃棄物は60年後でも1万㏃/kg以上放射能が残るが、最終処分場の遮水工は何年持つのか、また排水処理施設は埋立物の放射能が何㏃に低減するまで稼働するのかそのための費用はいくらか。

回 答:環境省へお問い合わせ下さい。

質問13:他の市町村の汚染物処理も受け入れるのか。

回 答:村内にあるもののみを対象としている。

以 上

回答書