いろんな意味で時代の大きな節目となった年である1969年(そう言えば村上龍の「69 sixty nine」なる自伝的青春小説もありましたっけ)の 8月15日から17日までの3日間、ニューヨーク州サリバン郡ベセルで開かれた伝説の野外コンサート『 Woodstock Music and Art Festival 』(略称:ウッドストック)。

のちにマーティン・スコセッシが編集に加わっていたことでも知られることとなるその時の様子を収めたドキュメンタリーフィルムが翌年日本でも公開され、その時に映画館で受けた強烈な印象は今でもよく覚えている。

(ちなみに「ガレタッソ」には当時の映画のパンフがあったりします)

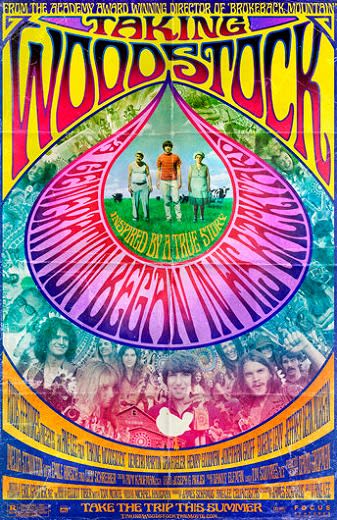

あれから40年余り、そんなフェスティバルを開催するにあたってこれまで注目されていなかった舞台裏で奮闘していた人々、さらにはその周辺の人物たちの変わりゆく姿をアン・リー監督らしい視点で描き、ひとつの時代の変節点とオーバーラップして映像化していたこの作品、題材が題材なだけに音楽的要素を期待する向きも多いと思うけれど、フェスそのものは背景にとどめていて、その距離感のとりかたがお見事。

ゲイであることを長い間カミングアウトできなかった主人公エリオット、ベトナムから帰還するものの PTSD に陥る青年、あるいは移民としてプロミスランドを目指し苦労してやってきたもののままならぬ人生を送っているロシア系ユダヤ人の両親、さらにはもと海兵隊員であるドラッグ・クィーンや意味なく裸になってしまう前衛?劇団員たちなどなど、あの時代においてマイナーであった人たちがフェスを通して徐々に解放されていく様子が優しい眼差しで描かれているのだ。

フラワームーブメントが全米に波及し、カウンターカルチャーが次々と生まれ、終わりなきベトナム戦争によって厭世感が広がる中、一瞬とは言え「 Love and peace 」を夢見ることが出来たひとつの時代の終わりの象徴としてのウッドストックは、実は自分と同世代(だと、初めて知った)のアン・リー監督にとって、あの頃のアメリカに対する憧憬、あるいは自らの青春の追憶としての大きな時代のアイコンだったのだろう。

そう言った意味でも、あの頃を知る者にとっては「ウッドストック」に対する興味深いサイドストーリーとして充分楽しめたけれど、それを体感することなく新たに観る人には、いったいどんな映画として目に映るのだろうか?

ということで基本オーヴァー50 連中にオススメではありますが、そこらあたりのことが気になる時代のフォロワーの人たちにも是非観てもらいたい作品であります。

そして若干余談となりますが、実のところこの映画の原作であるエリオット・タイバーの波乱万丈な半生を綴った本、これがある意味より深くあの時代を克明に記していて、かなり、かなりオススメなのであります(※詳しくは後日アップする予定です)

今日の1曲 “ Going up the Country ” : Canned Heat

映画の中でコンサート映像は見事なまでに映し出されず、音楽もかろうじて聴きとれる程度だった中、ほぼフルコーラスで流れていたのがキャンド・ヒートのこの曲。

コンサートの参加していたヒッピー連中が次々と登場する映像とともにお楽しみあれ!