|

並河靖之七宝記念館 並河の自宅兼工房であった。 隣家(手前)は稀代の作庭家小川治兵衛の自宅であった。 |

以前から訪ねてみたいと思っていた並河靖之七宝記念館。ついに今回訪問することができた。ここの見所は、七宝の超絶技巧作品もそうだが、この建物と庭園がまた明治という時代の美意識を体現する絶妙の空間となっている点である。そう七宝家の並河靖之と、作庭家の植治こと第七代目小川治兵衛という二人の巨匠。明治日本を代表する二人の天才がここで出会った。

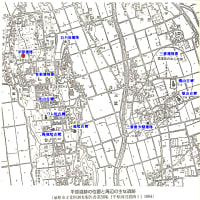

ここは並河靖之が、1893年(明治26年)に、今の人間国宝に相当する帝室技芸員に選ばれ、海外に「世界のナミカワ」として名声を博していた時代に建てた自宅兼工房である。欧米での万国博覧会などで高い評価を受け、事業としても最も成功した時期であったという。あたりは少し歩を進めると岡崎南禅寺界隈、政財界の大物が競って建てた壮大な別荘群がある地域だが、この並河邸は比較的こじんまりとした敷地に建つ。表屋は虫籠窓に駒止という典型的な京商家の佇まいを有する屋敷。しかし一歩中に入ると、超絶技巧の七宝の世界と日本庭園という、明治期の二人の美の巨人がコラボレートする独特の宇宙が凝縮されている。明治にしては珍しくガラス窓を多用した和風建築の母屋と、創作に打ち込むための工房、焼成を行う窯場、そして真ん中には植治作庭の庭が配されている。母屋には外国からの賓客を迎えるために、客の好みに応じて洋風と和風の応接間が用意されている。洋間は鴨居の高さが高く、ガラスの入った障子窓も高い位置に、そして和室は低い位置に配されており、この名庭園がどちらからも座ったまま見渡せるように意匠が凝らされている。建物も庭も当時のままで、あまり大きな改修の手も加えられないまま残されている。国指定の有形登録文化財である。

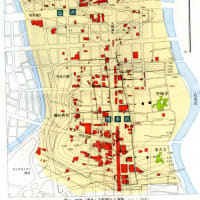

住所は東山区三条通北裏白川筋東入ル。いかにも京都らしいアドレスだが、文字通り三条通の一歩北側、白川に沿った裏白川筋との角から東に入って所にある。京都の住所表示は道案内そのものでわかりやすい。

実は右隣が稀代の作庭家第七代小川治兵衛(植治)の自宅であった。現在も「小川」の表札がかかっているが、住んではいないそうだ。こうした隣同士の縁もあり、並河家に作庭を依頼された小川治兵衛。元々は植木職人であったそうだが、これをきっかけに作庭、造園の道に踏み出したと言われる、南禅寺界隈別荘群の名園を数多く手がけた植治にとっても記念すべき庭園第一号というわけだ。

この庭の特色は琵琶湖疏水から水を庭園に引き込み、池と流れを生かした点。京都に多い禅寺の枯れ山水とは異なる趣を醸し出している。水の流れによる植栽のみずみずしさや涼しさ、流水の視覚的、聴覚的効果が京都の庭園に新しい風情を与えている。そもそも琵琶湖疏水は明治維新後の東京奠都で、元気が失われつつあった京都の産業・工業振興のための一大土木プロジェクトであった。琵琶湖から延々水を引き、この蹴上の山筋を開削して、南禅寺境内にローマの水路橋よろしく水路を作り、水力発電所を起こしたもの。したがって別荘や個人の邸宅の庭に水を引くなど想定外であったようだが、並河家は七宝工房用に、として水を引いたという。その後、この琵琶湖疏水が南禅寺界隈別荘群に水を配り、多くの名園を生み出すこととなった。これらこそ植治のなせる技である。同じく植治が作庭した山県有朋の別邸無鄰菴もこの近くである(2015年1月のブログ:「無鄰菴」庭園散策 〜南禅寺界隈別荘群を巡る〜)

この辺りには明治期には20数軒の七宝焼きの事業者があり、それぞれにしのぎを削っていたそうだが、中でもその質と量で並河靖之が群を抜いていた。もともと七宝は大勢の職人を抱えて営むものではなく、どれも事業者としては小規模であったようだ。明治日本の殖産興業政策により、外貨の獲得に七宝は重要な輸出品としてもてはやされた時期であった。こうして並河靖之の超絶技巧が世界に名を轟かせることになった。

しかし、時代は移り、並河家は1923年に七宝製作を廃業。七宝家としては断絶している。現在のご子孫は医者であるそうだ。この記念館の真向かいに住んでおられる。一方、小川家は現在も「植治」として造園業を引き継いでおられ、京都を中心に盛業中だ。現在の社長は12代目である。

|

和室側からは庭の全景を展望できる |

|

洋風応接間 鴨居が高く設計されている |

|

植治作庭の庭園 水は琵琶湖疏水から引き込んでいる。 |

|

礎石に見立てた踏み分け石から和室を眺める |

|

二階部分 明治期の和風建築としては珍しい大きなガラス窓 |

|

母屋の柱は池の石に立っている。 |

|

右は洋風応接、左が和風応接 障子のガラス窓の高さが左右で違っているのがわかる。 |

|

母屋玄関 |

|

台所 通り庭という形 |

(撮影機材:Leica T+Vario-Elmar-T 18-56mm f.3.5-5.6 ASPH)

Another Story: もう一つの「美の巨人たち」「二人のナミカワ」

七宝界に名を残す巨人にはもう一人のナミカワがいる。濤川惣助である。奇しくもふたりのナミカワは共にほぼ同世代の七宝家。並河 靖之は1845年京都生まれ、一方の濤川 惣助は1847年千葉県生まれ。後にふたりは京都の並河、東京の濤川 と呼ばれライバル関係を築く。そして並河靖之:有線七宝。濤川惣助:無線七宝という伝統と革新のそれぞれの旗手である。

並河靖之は元々は武家の出で、青蓮院付きの寺侍並河家の養子。明治に失職し七宝製作の道へ。一方の濤川惣助は江戸の商家で奉公ののちある有名商家の養子となり、その後陶器の輸出業に取り組み成功を収める。のちに家業を後継に譲り自らは七宝の革新に没頭する。

並河 靖之は長い歴史と伝統の技法を持つ七宝界の頂点を極め、濤川 惣助は従来の基本形であった有線七宝(色を入れるときに線で境界を築き、色が混じらないようにすることではっきりした模様となる)から、無線七宝(色を入れると早いタイミングで境界の線を取り除き水彩画のような柔らかい模様となる)という独自の技法をあみ出しその頂点を極めた。技法は違えど同じ七宝界の頂点に君臨する両巨頭である。現在の人間国宝にあたる帝室技芸員も七宝界ではこのふたりだけ。時代は同じ時期にふたりの天才を世に送り出したといえる。しかしこの二人の天才は生涯相見えることはなかったという。

現在、これだけの巨頭、両ナミカワの作品を日本で見ようとすると結構苦労する。明治日本の輸出品として外貨を稼ぐ重要産品であったことから、作品の90%以上が海外市場で流通し、残りが皇室などの賓客向けの贈答品、下賜品として買い上げられた。こうして「世界のナミカワ」として海外でもてはやされたが、日本にはあまり作品が残っていない。これまで京都の産寧坂美術館や東京日本橋の三井記念美術館などで作品の展示会があったが、なかなかまとまって見ることができない。今回訪れた並河靖之七宝記念館収蔵作品でも全数で140点ほどだそうだ。これでも国内では圧倒的な数である。実際の記念館での展示は思いの外少ないことに気づく(撮影が許されていないのでお見せできないが)。独特の黒生地の小ぶりな作品が多く展示されているが、海外のコレクター所有の作品に匹敵する規模の花瓶などのものは少ないように思う。濤川惣助の作品はさらに少なく、まとまった作品を収蔵するところはないと言って良いくらいだ。一時期この両巨頭の存在も忘れ去られかねない有様であった。以前にも古伊万里や、幕末・明治期になって確立した有田などの超絶技巧作品が海外に流出し、いまや取り戻すことができない話を書いたが、ここでも海外へ渡った明治期の超絶技巧七宝は、その生誕の地である日本へ帰ってくることは稀である。世界に日本の美が評価されるのは嬉しいことだが、それを日本で見ることができないのは悲しい。

|

並河靖之作品 宮内庁蔵 |

|

濤川惣助作品 ウォルター美術館(マサチューセッツ)蔵 |

|

並河靖之 |

|

濤川惣助 |

記念館の詳細はここを参照: