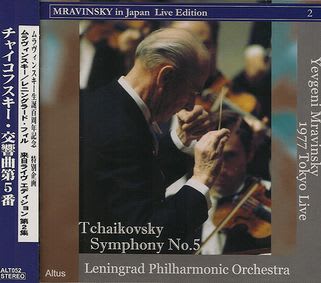

チャイコフスキー:交響曲第5番

エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団

(1977年10月19日 NHKホール 実況ライヴ録音) ALT052

チャイコフスキーの後期3大交響曲はどれも傑作の名に値するが、その中で最もポピュラーな作品をあげるとすれば、『悲愴』という標題のついた第6番になるだろう。人生の終局というテーマを持ち、起伏に富んだ曲想と劇的な展開、そして悲劇的なエンディングは涙なしには聴けない。まさに万人の支持を得るにふさわしい名曲といえるだろう。

自分も長らく『悲愴』こそチャイコフスキーの最高傑作と信じてきたが、最近になって、純音楽的にはむしろ第5番のほうが優れているのではないか、と思うようになってきた。いや、ここで「優劣」を決めるのは適切ではあるまい。第5番も『悲愴』に負けないほどの傑作である、と表現するほうが正しいだろう。そう思うようになってきたのは、ここに紹介するムラヴィンスキー指揮する第5番のライヴ録音を聴いてからのことだった。

エフゲニー・ムラヴンスキーはロシアではなく、まぎれもないソヴィエト連邦の指揮者だった。「そんな国があったのか」と今の若い人たちは思うかもしれないが、ムラヴィンスキーがレニングラード・フィル(現在のサンクトペテルブルク・フィル)の主席指揮者の座にあった50年間は完全にソ連独裁時代と重なっていた。ソヴィエト国立交響楽団を35年間率いたスヴェトラーノフとともに、ソ連を代表する2大音楽的独裁者として一時代を築いたのである。

ムラヴィンスキーが最も得意とした曲目が2つある。それはチャイコフスキーの交響曲第5番とショスタコーヴィッチの交響曲第5番で、その事実は演奏頻度の多さを見れば明らかだ。特にチャイコフスキーの第5番は、1960年に録音されたドイツ・グラモフォンによるスタジオ録音が長らく決定的な名盤とされていた。もちろん優れた演奏には違いないのだが、ムラヴィンスキーとレニングラード・フィルの全盛時代はむしろ1970年代といわれており、その時期の良質なライヴ録音の発掘が待望されていたのである。

そんな折り、ムラヴィンスキー生誕100周年を迎えた2003年になって、とんでもないディスクが登場した。なんと1977年に来日した時のコンサートが当時客席にいた何者かによって「極秘録音」されており、チャイコフスキーの第5番をはじめとする4点のCDが発売されるというのである。当時のソ連政府は国外でのライヴ録音を許さなかったので、もちろんソ連が存在している間は公にできるはずもなかった。完全な個人所蔵という状態だったのだが、ついにムラヴィンスキー夫人の正式な許可を得て、発売される運びとなったのである。(ちなみに自分は録音した本人とお会いする機会があり、発売までのいきさつを直接お伺いすることができた)。

このCDに聴くチャイコフスキーの第5番の演奏は本当に凄い。この日のコンサートを生で聴いた人は例外なく度肝を抜かれたような感想を述べているが、それが決して大袈裟ではないことは最初の一音を聴けばわかる。運命のモチーフの冷たい肌ざわりは、まるで死神に息を吹きかけられたようだ。素っ気なく、何の感情もないように見えて、そこには人間の五感を超越した虚無の世界が口をあけている。淡々とした音の背後に潜む、不気味なほどの静けさ。誰ひとり生きている者がいないのではないかと思われる闇夜に、忽然と死神の軍隊が現われ、どこまでも行進していく・・・これだけの表現をなしうるのは、ムラヴィンスキーをおいて他に考えられない。

第2楽章も暗い色調で始まるが、やがて悲しみを慰めるような優しいカンタービレが湧きあがってくる。大津波が引いた後の海の静けさとでも言おうか。しかし、ここでも単に「平和」という言葉では追いつかない無常感がつきまとう。現実は無情なのだ。何もかも奪われていくものなのだ・・・ムラヴィンスキーの棒は、そしてチャイコフスキーの音楽はそう問いかけているようにも思える。

第3楽章のワルツに至って、ようやく明るさが戻ってくる。被災地は活気を取り戻し、やがて楽しい夏祭りの季節になる。あちこちで花火が打ち上げられる光景も見られるだろう。この幸せがいつまでも続いてほしいのだが・・・

第4楽章フィナーレ。運命のモチーフは長調に転じ、勇壮な行進曲となる。これを人間の勝利と見なすのは楽観的すぎるかもしれない。6分10秒を過ぎてから登場する悲劇性の強いモチーフはそれを打ち消しているようにも思える。これは人間の行進ではなく、実は死神の行進ではないのか。結局のところ、人間は死を逃れることはできない。いずれ死に支配されるのが人間の運命なのだ・・・

チャイコフスキーは本質的に「悲しみ」を表現する作曲家だった。それも救いようのない「慟哭」という次元の悲しみ。有名な三大バレエに見られる華やかさは彼の一面にすぎない。そして慟哭の作曲家チャイコフスキーの本質を誰よりも深く理解し、その無情な音楽をあますところなく表現したのが、孤高の天才指揮者ムラヴィンスキーその人といえるだろう。

ブログ・ランキングに参加しています。

ONE CLICKで順位が上がります。