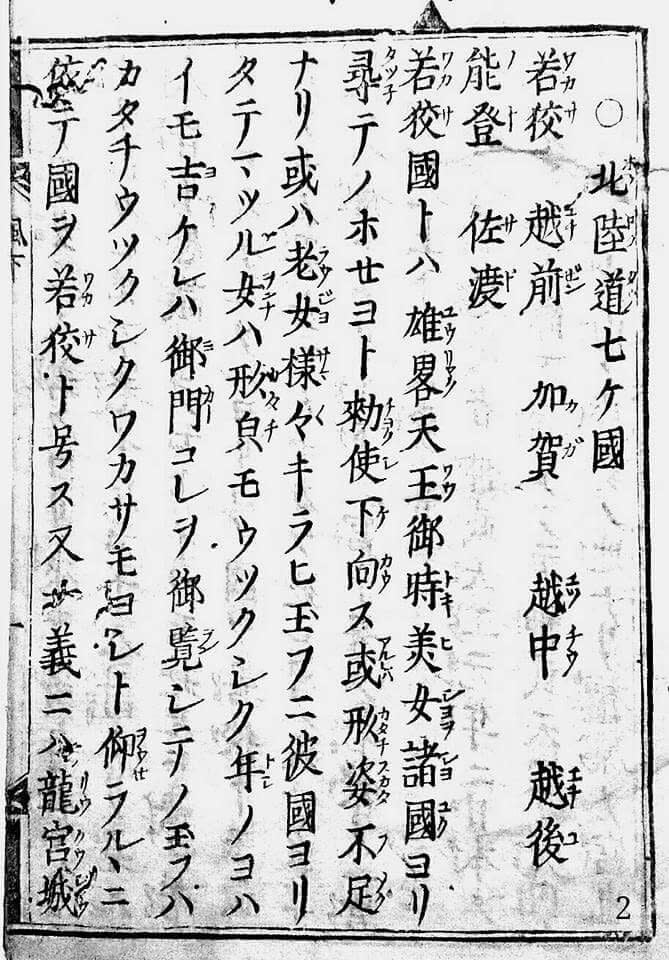

■「若狹国」:雄略天皇の時に、美女を全国から都に登らせよと勅使が地方に派遣された。ある者は形姿に不足在り、ある者は老女であったりしたが、その国から来た女は姿形も美しく年齢的にも若かった為、帝は「形美しく若さも良い」と仰せられたので、この国を「若狹 ワカサ」と名付けられた。又、一説に、龍宮城より男女二人が若くしてやって来て、この二人は老いずにいつも十八歳程に見えた。その為にこの国を「若狹」と言ったとも云う。

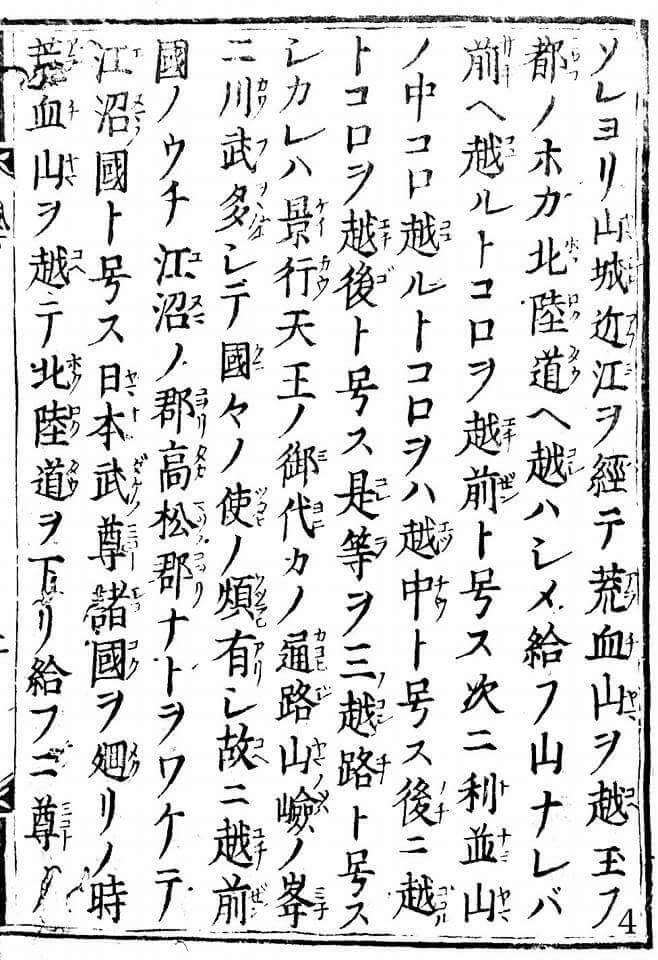

■「越前国」、「越中国」、「越後国」: 越前、越中、越後は、神武天皇が即位の年の元年に日本の国を視察しようと下向された。天皇は大和国畝傍山の戌亥に在る橿原の宮に住まいされたが、その地から山城国、近江国を経て荒血山を越された。都から北陸道に入る道なので、先に越える山は「越前国」と言った。次に利並山(※倶利伽羅山)の中頃を越える所は「越中国」と言った。その後に山を越えた場所を「越後国」と言った。これ等を併せて「三の越路」と言った。

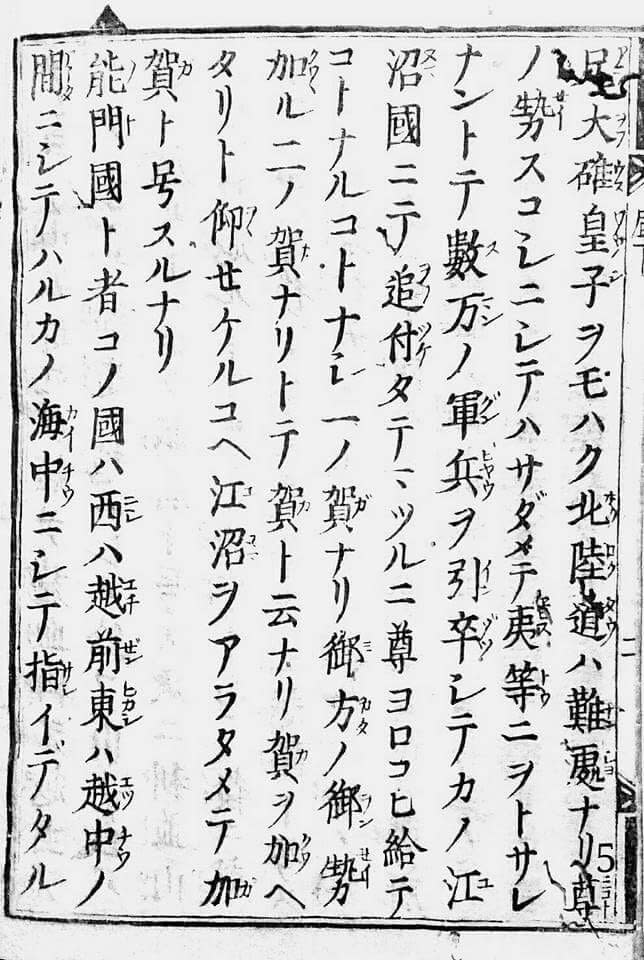

■「加賀国」:景行天皇の御代に、あの北陸道は山は険しく川が多く、国々への使いが難渋したので、越前国の内、江沼郡、高松郡等を分けて「江沼国」と言った。「日本武尊」(※ヤマトタケルノミコト)が諸国を廻られた時に、荒血山を越えて北陸道を下られた時に「日本武尊」の兄の「大碓皇子 オオウスオウジ」も北陸道は難所と思われ、「日本武尊」の軍隊は少ししかおらず、さだめて蝦夷等に負けてしまうと思われて数万の軍隊を率いてあの江沼国で追いつかれた。「日本武尊」は大いに喜ばれ、「無事に着いた事は第一にお目出度い事、兄の軍隊が加わって頂きそれが第二にお目出度い事」と仰せられた。この二重の「賀」をもって「江沼国」を改めて「加賀国」とされた。

■「能登国」: 「能門国」とは、この国は西は越前国、東は越中国の間に在り、はるかな海に張り出した国で在り、北国を往来する舟もこの国に泊まり宿泊する。だから、「能き門 ヨキカド」と云う。海上の暖流と寒流が出会う場所で在り、「能門」(※良い場所)だから「能門国」と言った。その「門」を今は「登」と改めて「能登国」となっている。

■「佐渡」:佐渡は、都から日本を東に下るには舟の進行方向の「左」に向かって「渡って」行く国なので「佐渡国」と呼んだ。