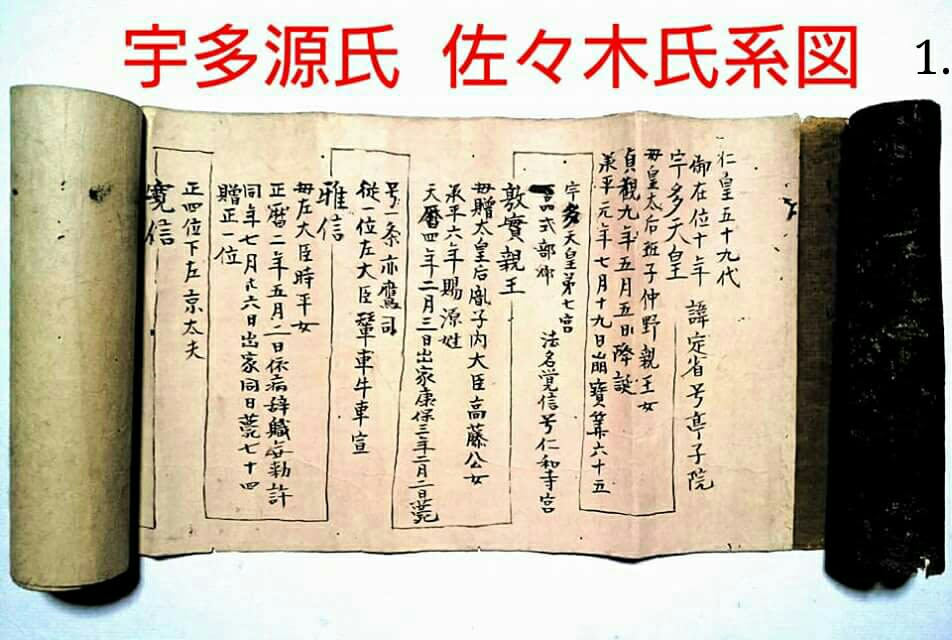

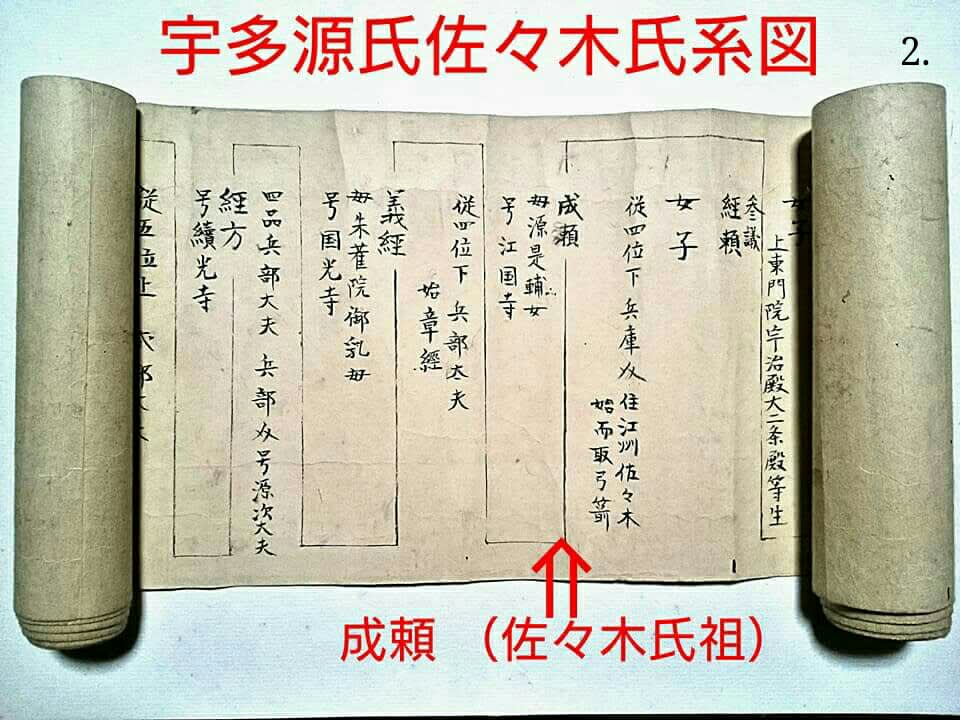

●【宇多源氏佐々木氏系図】

■「宇多刀工」は大和国宇陀郡発祥と言われる。「宇多国光」(※古入道と号す)を祖として加賀を経由して「越中吉岡庄」の「赤丸浅井城」近くの「鍛冶屋町島」(※高岡市赤丸村)に移り住んだと伝わる。

「赤丸村」には、古くから鍛冶屋の氏神の「槌の宮」が在ったが、現在は高岡市関町の「総持寺」(※元々、赤丸村に在った)の門前に移っている。

■「大和国宇陀郡図」(※「宇陀郡史」)

■「宇多氏」は滋賀県甲賀郡を発祥とする「宇多源氏佐々木氏流」と言われる。「姓氏家系大辞典」(※太田亮著)には、甲賀53家の一ツに「宇田氏」(※宇多?)が在るとされる。宇多刀工の本家は「宇多」を名乗り、分家筋は「宇田」、「鍛冶」を名乗ったと云う。刀の銘も、本家筋のみに「宇多●●」と姓を打つ事が許されたとも云う。

⇒大和国宇陀郡から「越中吉岡庄」の鍛冶屋町島に移住したと云う「宇多派刀工」の祖の「宇多国光 作」の太刀!!

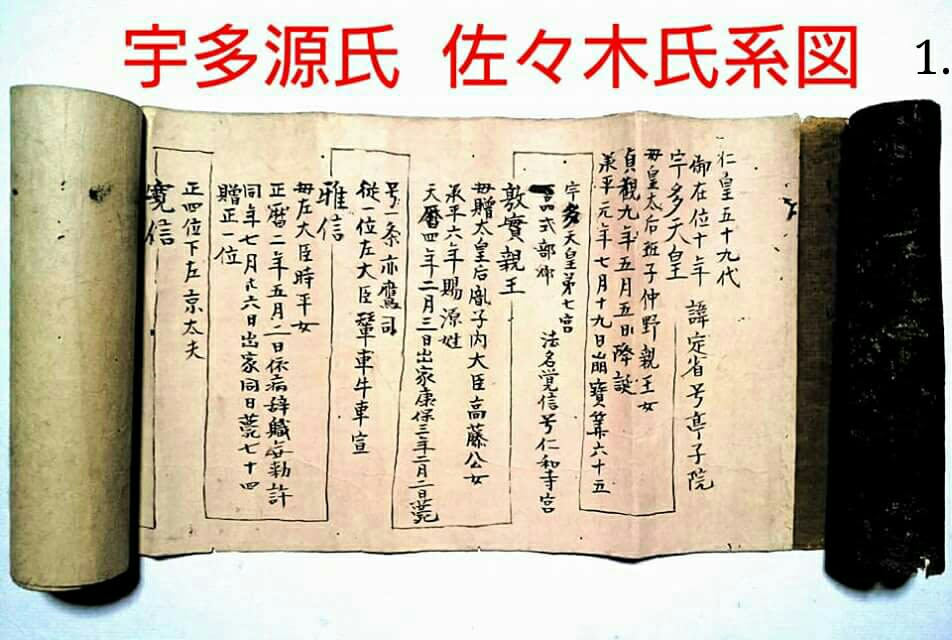

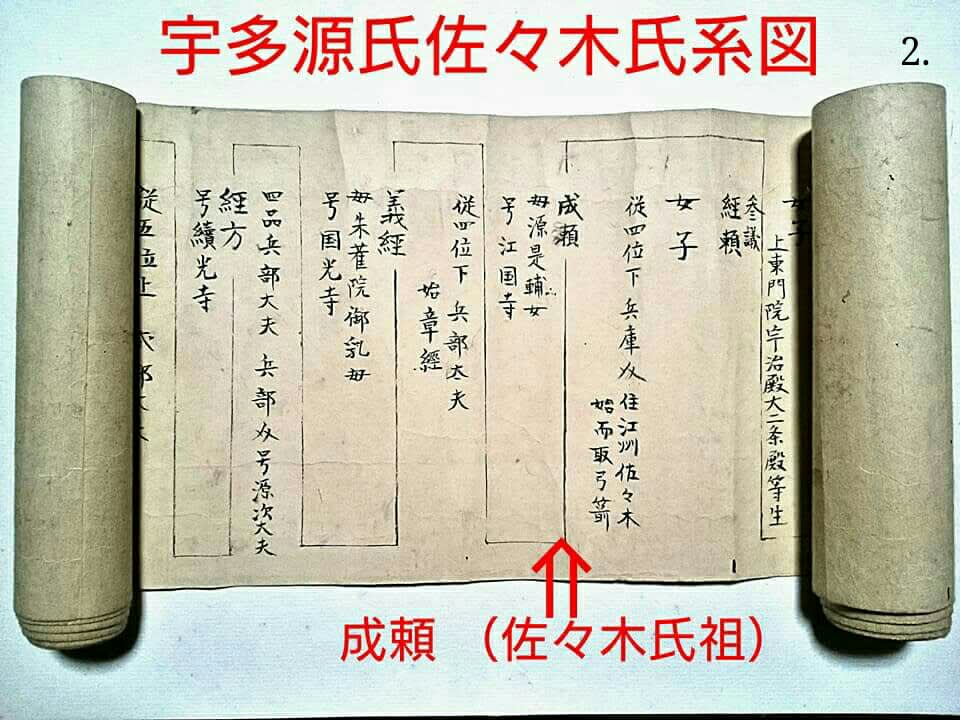

■「宇多刀工」の祖の「宇多国光」は、滋賀県甲賀市付近(旧:甲賀郡)で平安時代の天皇である「宇多天皇」の後裔の「佐々木氏」の後裔と伝える。「佐々木氏」は宇多天皇の子孫の「成頼」がその祖と言われ、その子には「佐々木義経」が居る。

甲賀衆には「宇多」と名乗った一族がおり、この一族が奈良県の宇陀郡に移り住んで作刀したと見られる。

大和国宇陀郡は伊勢市とも隣接しており、この国の国侍達は伊勢国司北畠親房の配下で在り、「後醍醐天皇」が宇陀郡の「八咫烏神社 ヤタカラスジンジャ」を崇敬された事から、南北朝の頃は「南朝」の強固な地盤で在った。「北畠親房」は「後醍醐天皇」の皇子の「後村上天皇」の為に「神皇正統記」や朝廷の制度や法律を集約して「職原鈔」を著して、関東でも南朝軍に参戦している。

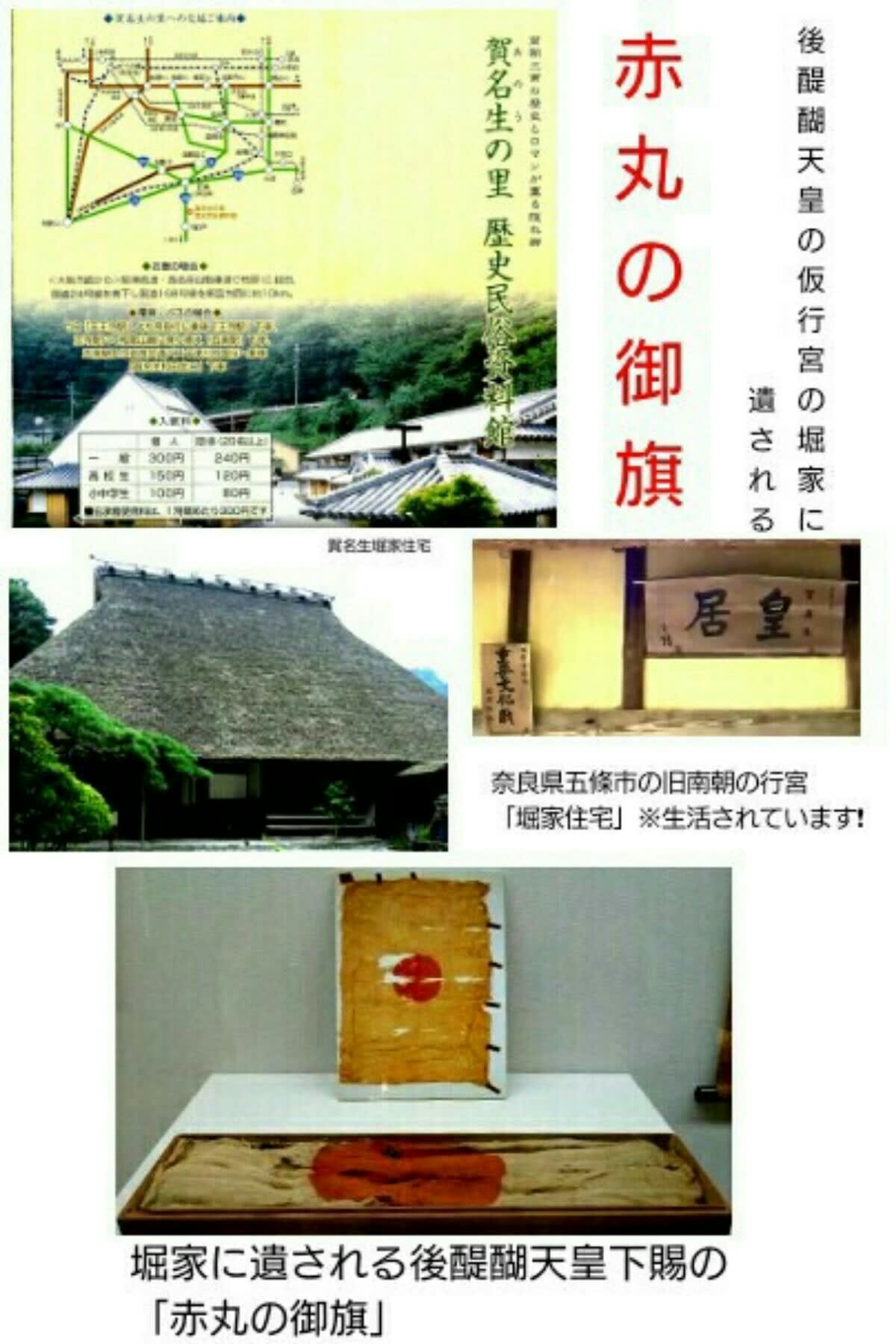

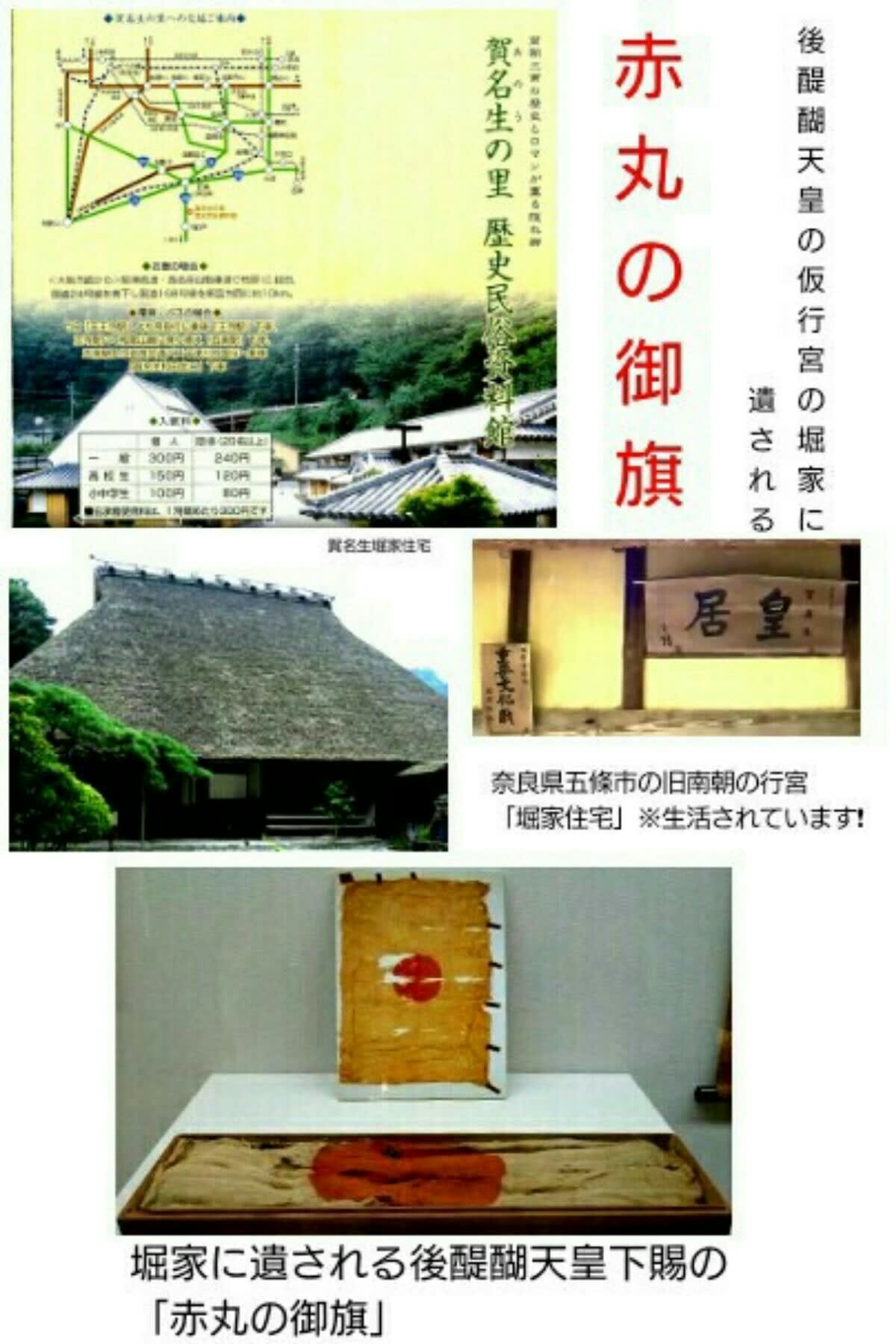

「越中吉岡庄」は「後醍醐天皇」の庄園で在り、赤丸村は南朝の牙城で在った事から、大和国宇陀郡から作刀の為に「宇多刀工」を呼び寄せ、大量に刀剣を作刀していたものと見られる。「後醍醐天皇」は吉野への途中に五条市の「賀名生里アノウノサト」に宿を借り、そこに天皇の標の「金の丸」を赤く塗った「赤丸の御旗」を遺されて、天皇の皇子達は「赤丸」を旗標として軍配にも書かれている。「赤丸村」は「南朝の牙城」 として後にこの「赤丸の御旗」から「赤丸村」と呼び慣わされたものと見られる。興国三年、越中に入られた「後醍醐天皇」の「第八皇子宗良親王」は「赤丸城ケ平山」に「親王屋敷」を構え、石黒氏の居城の「赤丸浅井城」や各地の南朝支援の軍を鼓舞されて巡航されたと云う。その時に、隣接した「極楽谷」には「越中宮極楽寺」(※高岡市)を創建されたと言う。

(※「越中宮極楽寺由緒」参照)

▼「姓氏家系大辞典」(※太田亮著)には「宇多氏は佐々木高則の後、宇多高之より出ず」 と在る。

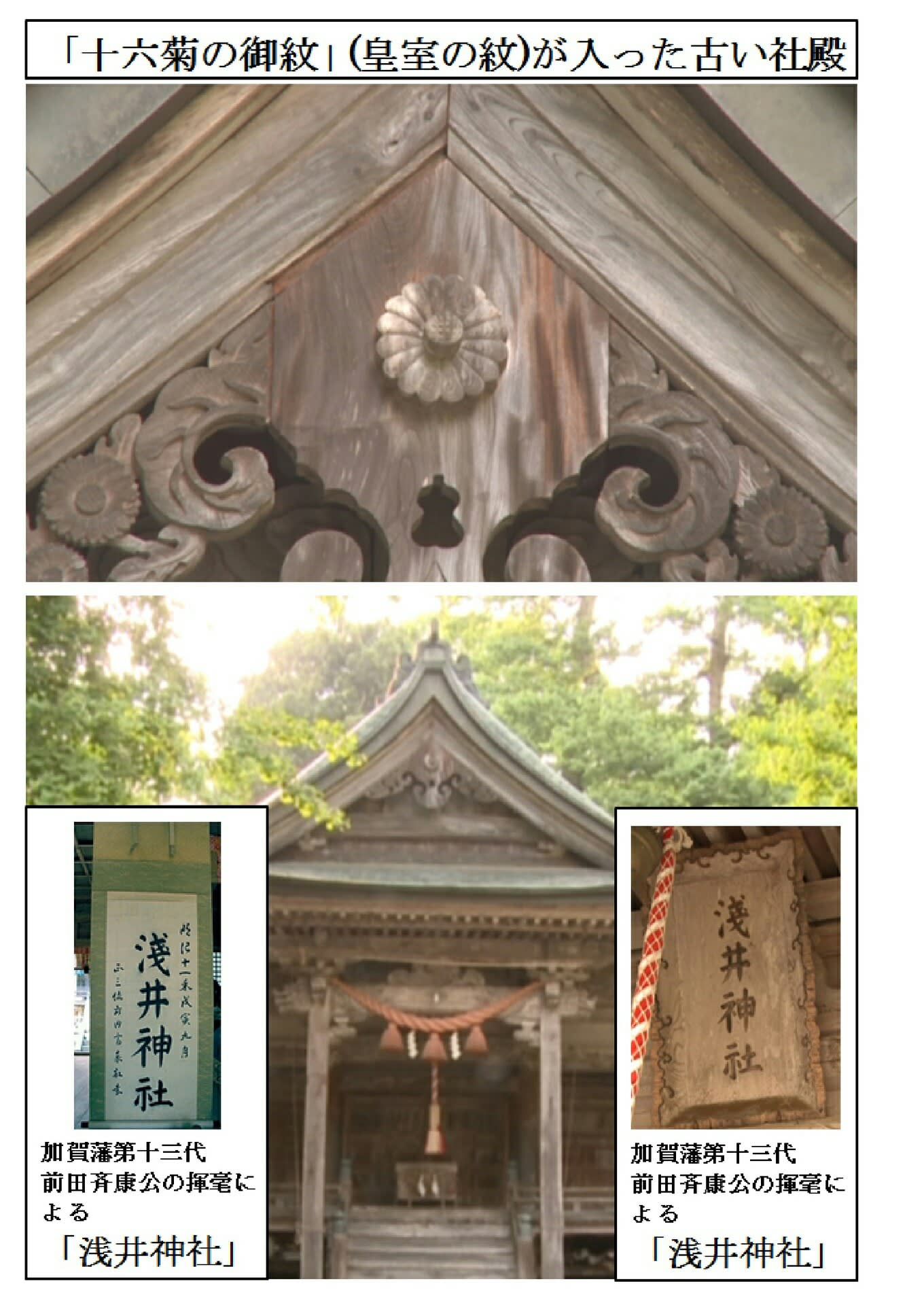

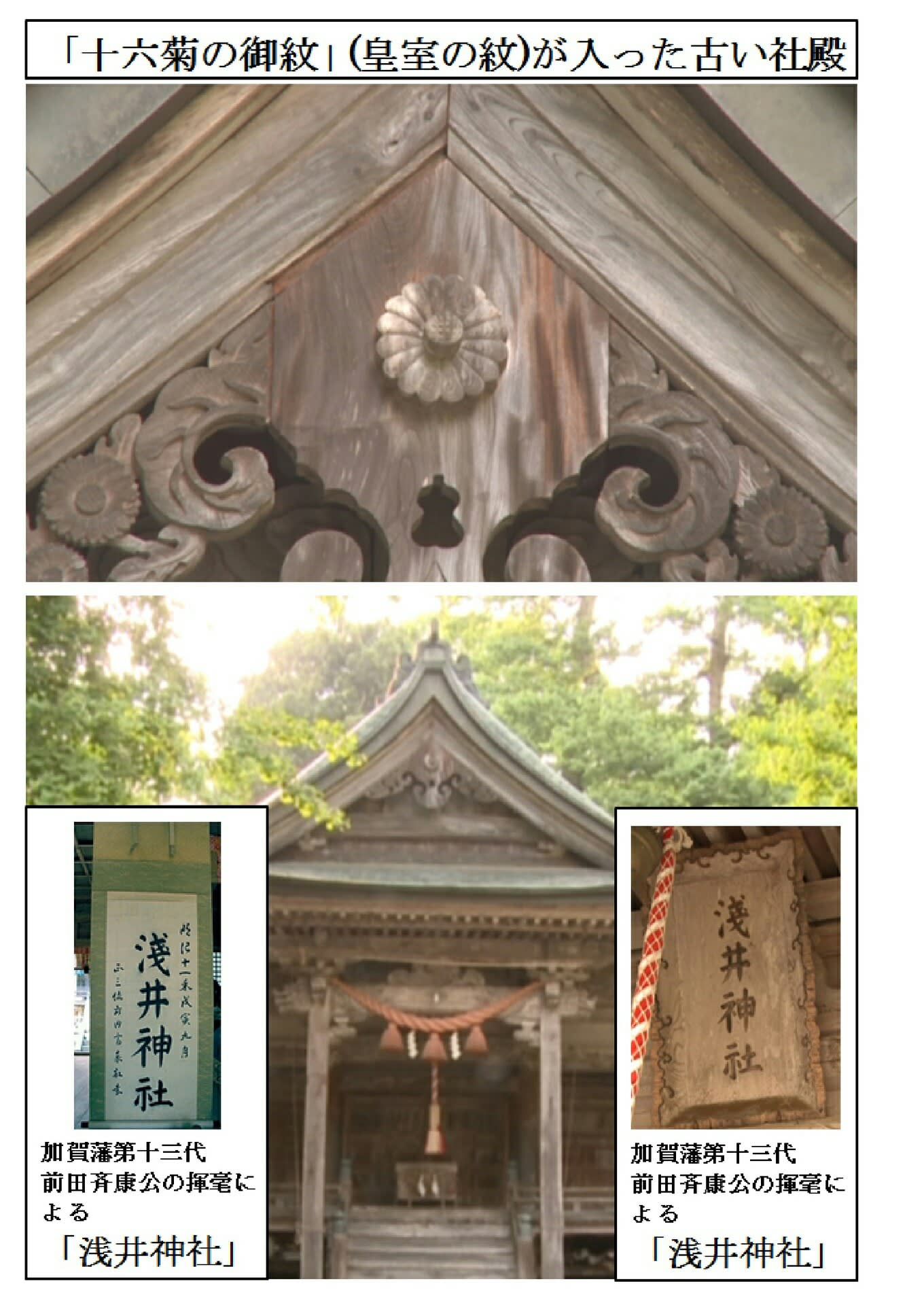

■「五位庄(旧吉岡庄)郷社 延喜式内社赤丸浅井神社」の建物には皇室の菊紋が入っている。

■「宇多刀工」は大和国宇陀郡発祥と言われる。「宇多国光」(※古入道と号す)を祖として加賀を経由して「越中吉岡庄」の「赤丸浅井城」近くの「鍛冶屋町島」(※高岡市赤丸村)に移り住んだと伝わる。

「赤丸村」には、古くから鍛冶屋の氏神の「槌の宮」が在ったが、現在は高岡市関町の「総持寺」(※元々、赤丸村に在った)の門前に移っている。

■「大和国宇陀郡図」(※「宇陀郡史」)

■「宇多氏」は滋賀県甲賀郡を発祥とする「宇多源氏佐々木氏流」と言われる。「姓氏家系大辞典」(※太田亮著)には、甲賀53家の一ツに「宇田氏」(※宇多?)が在るとされる。宇多刀工の本家は「宇多」を名乗り、分家筋は「宇田」、「鍛冶」を名乗ったと云う。刀の銘も、本家筋のみに「宇多●●」と姓を打つ事が許されたとも云う。

⇒大和国宇陀郡から「越中吉岡庄」の鍛冶屋町島に移住したと云う「宇多派刀工」の祖の「宇多国光 作」の太刀!!

■「宇多刀工」の祖の「宇多国光」は、滋賀県甲賀市付近(旧:甲賀郡)で平安時代の天皇である「宇多天皇」の後裔の「佐々木氏」の後裔と伝える。「佐々木氏」は宇多天皇の子孫の「成頼」がその祖と言われ、その子には「佐々木義経」が居る。

甲賀衆には「宇多」と名乗った一族がおり、この一族が奈良県の宇陀郡に移り住んで作刀したと見られる。

大和国宇陀郡は伊勢市とも隣接しており、この国の国侍達は伊勢国司北畠親房の配下で在り、「後醍醐天皇」が宇陀郡の「八咫烏神社 ヤタカラスジンジャ」を崇敬された事から、南北朝の頃は「南朝」の強固な地盤で在った。「北畠親房」は「後醍醐天皇」の皇子の「後村上天皇」の為に「神皇正統記」や朝廷の制度や法律を集約して「職原鈔」を著して、関東でも南朝軍に参戦している。

「越中吉岡庄」は「後醍醐天皇」の庄園で在り、赤丸村は南朝の牙城で在った事から、大和国宇陀郡から作刀の為に「宇多刀工」を呼び寄せ、大量に刀剣を作刀していたものと見られる。「後醍醐天皇」は吉野への途中に五条市の「賀名生里アノウノサト」に宿を借り、そこに天皇の標の「金の丸」を赤く塗った「赤丸の御旗」を遺されて、天皇の皇子達は「赤丸」を旗標として軍配にも書かれている。「赤丸村」は「南朝の牙城」 として後にこの「赤丸の御旗」から「赤丸村」と呼び慣わされたものと見られる。興国三年、越中に入られた「後醍醐天皇」の「第八皇子宗良親王」は「赤丸城ケ平山」に「親王屋敷」を構え、石黒氏の居城の「赤丸浅井城」や各地の南朝支援の軍を鼓舞されて巡航されたと云う。その時に、隣接した「極楽谷」には「越中宮極楽寺」(※高岡市)を創建されたと言う。

(※「越中宮極楽寺由緒」参照)

▼「姓氏家系大辞典」(※太田亮著)には「宇多氏は佐々木高則の後、宇多高之より出ず」 と在る。

■「五位庄(旧吉岡庄)郷社 延喜式内社赤丸浅井神社」の建物には皇室の菊紋が入っている。