■はじめに

本ブログでは平成21年度分から国立大学運営費交付金額のランキングを作っています。一番最初は「文教ニュース」から、その次以降は「旺文社 教育情報センター」が毎年公表している運営費交付金の記事からデータを取得していました。今年もそんな風にしてデータを取得しようと考えていたのですが、よく考えたら自分は国立大学運営費交付金額の「一次資料」を見つけておらず、「二次資料」データでランキングを作り続けるのもいかがなものかなと思ったので、今回はランキング作成前に国立大学運営費交付金額の「一次資料」を探してみました。

とは言えどうやって手に入れたらよいものやら、最初はさっぱり分かりませんでした。そこで目的のために手段を選ばず、手っ取り早く文部科学省の情報公開制度に則って資料請求をしてみることにしました。

まず最初に文部科学省の担当部署に問い合わせて事情を説明し、「国立大学運営費交付金の各機関へ配分する額が書かれた資料を請求することはできますか?」と聞いたところ、「その資料でしたら特に情報公開制度に則って資料請求するまでも無く渡すことが出来ます」という返答でした。これは僥倖とさらに「平成24年度予算が成立してすぐ欲しいのですが可能ですか?」と聞いたところ、「予算案は既に出来ていてこれが変更されることはほとんどないので今すぐにデータを差し上げます」という返答で、結局最初の問い合わせから2時間たらずでPDF資料を取得できました。

まさかこんなに迅速に対応してもらえるとは思わず正直かなり驚きました。本省と言えば忙しい時期にやたら手間のかかる調査物を投げかけてくるやっかいなところ、くらいにしか思ってなかったのですが、決め付けは良くなかったかなと今では反省しています。次回からはもうちょっとやたら期限の厳しい調査物なんかにも気持ち協力的に返答しようと思います。

そんな経緯で運営費交付金の平成24年度データが手に入ったので今回はかなり速報的なランキングです。これを書いている平成24年3月31日時点ではまだ暫定予算しか成立していませんが、本予算もそのうち成立するだろうと思うので少し見切り発車的に公表します。

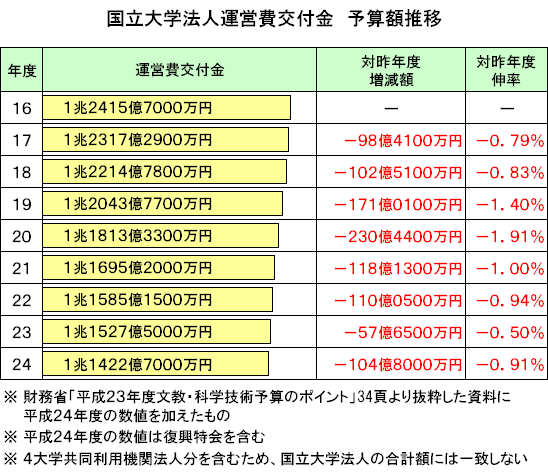

国立大学運営費交付金と言えば平成22年の概算要求(シーリング)で凄まじい削減がされるかも知れないと話題になりましたが、結局は例年通りの削減幅に落ち着いた件が記憶に新しいです(「元気な日本復活特別枠」があったおかげだったのかも知れませんが)。今回は特にそのような騒動はありませんでしたが、復興特会込みで対前年度削減割合は「0.91%」と、結果だけ見れば昨年度よりも減っています(復興特会無ければ1.4%減)。やたら騒いだ昨年度が法人化以後の対前年度削減割合の最も低い年で、今年は何の音沙汰もなく順調に昨年度よりも減っている、というのは何だかこれでいいんだか分かりませんが、とにかく効率化係数に基づく「毎年大体1%減」作戦は順調に進んでいるようです。

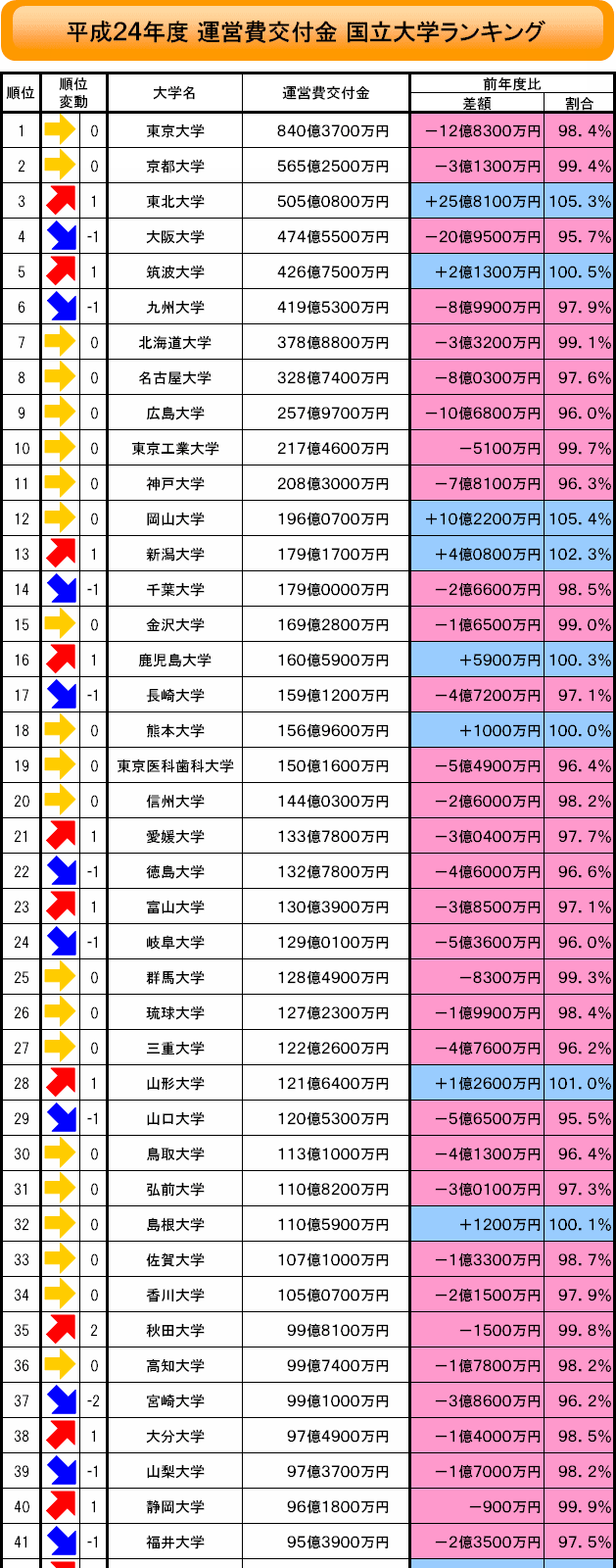

■平成24年度 運営費交付金 国立大学ランキング

全体的に1%前後予算が減っていて、全国立大学中の順位は大体昨年度と同じという状況かと思います。震災にあった国立大学に対する予算の優遇があったのかどうかは分かりませんが、予算額が上がっていたり順位が上がっている大学には東北地方のものが多い印象を受けます。

■おわりに

以上、平成24年度の運営費交付金のことでした。

運営費交付金についてふとこれを「ジニ係数」で考え見たら面白いのではないかなと思ったので、今回とは別に国立大学を一つの国家と考えてジニ係数調査、つまり財の配分の公平性を調べてみようと思っています。いつかエントリーを作るかもしれないので、よろしければご期待ください。

※ここからは試論:「運営費の毎年度1%削減」の是非とそれが与える事務職員の人員配分ルールへの影響とか(例のごとくかなり長いので省略可能です)

国立大学が法人化して9年、その間にもいろいろな社会情勢の変化はあったのでと思いますが、運営費交付金はなんだかんだ言っても「毎年大体1%減」で順調に減らされていっています。このことについて、採用された当初は「乱暴な削減方法だな」と思っていましたが、最近は「これで良いのかも知れない」と思うところも出てきました。あくまで「思うところも出てきた」であって、無条件に賛成する訳ではないのですが、ちょっとここのところを書いておこうと思います(また以下に述べることは自分が最近体験したことに基づく考えであり、あくまで「自分の勤務している国立大学の場合の話」ですが、似たような構造を持つ大学もあるのではないかと思います)。

結論から書きます。自分が「毎年大体1%減」に賛成できる部分があると意思表明するのは「結局そうして外部から圧力をかけないと改善されない内部構造があると思うから」です。

そしてその「改善されない内部構造」とは「大学内部における事務職員人員配分のルール」のことです(もちろんこれ以外にもあると思いますが、今回はこの問題を中心にして話を進めます)。そしてそれらは特に「規模という観点から見た人員配分」と「人件費抑制という観点から見た人員配分」、及び、「業務の公平性」と「業務の効率性」が競合しているという問題です。

自分のいる国立大学では、各部局への人員配分は「規模という観点から見た人員配分」が優先されていると言えます。「規模」とは要するに「教員数」「学生数」「外部資金額」のように客観的に数値化しやすいものです。また客観的であるが故に人員配分を行う側としては「業務の公平性」を重視した方法とも言えます。

しかし一方で「規模という観点から見た人員配分」は必ずしも「人件費抑制という観点から見た人員配分」と一致しません。なぜなら、例えば「教員100名・学生200名・外部資金額1000万円」と、「規模」が全く同じ部局が2つあったとしても、片方のA部局は毎日残業だらけで片方のB部局は毎日仕事を探すくらい暇、という状況がありえるからです。このような場合はB部局からA部局へ事務職員数を移すという「人件費抑制という観点から見た人員配分」を行う必要性があります。またこのような処置はA部局事務職員の時間外労働数を下げB部局事務職員の単位時間あたりの処理業務数を上げるという意味において、人員配分を行う側としては「業務の効率性」を重視した方法とも言えます。

しかしまた一方で、「規模という観点から見た人員配分」を修正する「人件費抑制という観点から見た人員配分」は再度「規模という観点から見た人員配分」に修正、あるいは見直しを迫られます。なぜなら、例えば「教員100名・学生200名・外部資金額1000万円」と、「規模」が全く同じ部局が2つあったとして、片方のA部局は毎日残業だらけで片方のB部局は毎日仕事を探すくらい暇、という状況があったとしても、実はA部局事務職員は旧態依然として非効率な業務方法を改善せずに業務を行っている一方で、B部局事務職員は業務の効率化・省力化に全力で取り組んだ結果業務時間数を減らすことに成功した、という状況がありえるからです。このような場合、仮にB部局からA部局へ事務職員数を移すことによって「業務の効率性」を推進できたとしても、A部局はB部局の努力に「ただ乗り」した形となるため、「業務の公平性」を欠きます。また同時に、公平性を欠いた人員配分を放置すれば、それは各職員の意欲を下げるため、長期的に見て「業務の効率性」を下げる結果にもつながります。

そして以後、再び重視された「規模という観点から見た人員配分」はA部局職員の業務効率化の取り組み具合の再評価に伴い、やはり再び「人件費抑制という観点から見た人員配分」に修正・見直しを迫られます。このように「規模という観点から見た人員配分」と「人件費抑制という観点から見た人員配分」は常に競合しあい、バランスを保とうとするのが本来の形であって、決して片方に偏るものではない、というのが理想形だと思います。しかし実際には現状の国立大学は「規模という観点から見た人員配分」に重点が置かれ、「業務の効率性」よりも「業務の公平性」が重視されることが続いて今日に至りました。その原因は「業務の公平性」と「業務の効率性」の「判断の難易度」及び「説得力の有無」にあると思います。

一番最初に書きましたが、「規模という観点から見た人員配分」はその根拠となるものが客観的に数値化しやすいため、この数値化の作業さえ適切に行われ、且つその数値化の作業工程の事後確認が出来れば、「判断も容易」であり「説得力もある」ことになります。

一方で「人件費抑制という観点から見た人員配分」は「労働時間数」という、一見これも客観的で数値化しやすいものを根拠にはしていますが、各職員の労働時間数というのは「人数」や「金額」と違って最小単位が必ずしも同じでは無い、つまり、A職員の1時間の労働とB職員の1時間の労働が必ずしも同じ価値を持つと限らないため、労働時間数だけでは説得力に欠けます。そこで「人件費抑制という観点から見た人員配分」を行う場合は、必ず「労働時間」が「適切に行われた労働時間」であることを「管理職の地位にある職員」が保証する必要が出てきます(あるいは「管理職の地位にある職員」はこの「労働時間」が「適切に行われた労働時間」であるように、普段から労働者を管理・監督しなくてはいけません)。この「管理職の地位にある職員の保証」が適切なものであれば良いのですが、あいにく現在の人類は「各労働者が労働時間に適切に業務処理を行ったかどうかを極めて客観的に数値化する方法」をまだ確立していないので、この「管理職の地位にある職員の保証」はあくまで「人間による手作業」となり、結果として「ある程度の困難」が付きまとい、且つそれに応じて「説得力の有無」も上がったり下がったりします。

このように、「規模という観点から見た人員配分」と「人件費抑制という観点から見た人員配分」はその判断の正確性と説得力の有無が同じであれば常に適切にバランスを取り合いますが、「人間という誤りうる存在の度合い」が強い分、「規模という観点から見た人員配分」が優先され、結果として「業務の効率性」よりも「業務の公平性」が優先されてきました(特に「管理職の地位にある職員の保証」はその「裁量」で行われる部分が大きいために、評価の手順や事後確認に困難が伴い、結果としてその評価の正確性や説得力に「業務の公平性」の場合以上の労力を費やすため)。

またここで重要なのは、過去国立大学において『「業務の効率性」よりも「業務の公平性」が優先されてきた』としても、それは決して各時代の人間が『「業務の効率性」よりも「業務の公平性」を重視してきたつもり』では無いかも知れないということです。つまり、各時代々々の人間はあくまで『「業務の効率性」と「業務の公平性」のバランスを取ってきたつもり』だが、国立大学が法人化される時代になって過去の経緯を見返してみると、その判断方法では『「業務の効率性」よりも「業務の公平性」が重視される方法であった』と「修正評価」された、あるいは、『完全に国家機関であった際に要求される「業務の効率性」と「業務の公平性」のバランスが、国立大学法人になる際に要求される「業務の効率性」と「業務の公平性」のバランスとは異なるものになった(国家機関は効率性がかなり劣るとしても時に絶対に保持しなくてはならない公平性とういものが特に観念されるため)』ため、過去の判断方法がもはや現代では通用しなくなった、ということです。

ここまでが「構造的な問題点の話」で、これからが「対処方法の話」です。

国立大学における人員配分のルールが「業務の効率性」よりも「業務の公平性」を重視してきたとされたため、国立大学はこれに対処しなければならなくなりました。結果としてこの対処には「運営費交付金の毎年大体1%減」という方法が取られましたが、これはあくまで一つの方法であり、これが唯一絶対という訳ではないはずです。なぜなら運営費交付金を減らさなくとも、例えば大学内で『「管理職の地位にある職員の保証」の精度を高める方法の採用』を開発することによって、機械的に運営費交付金を減らさなくとも自助努力で適切な人員配分を実現して人件費削減を行う、というような方法もまた観念し得るからです。また、実際にそのように主張した人間も多くいたはずです。

しかし実際にはこのような自助努力案は採用されず、結果として「運営費交付金の毎年大体1%減」という方法が取られました。各国立大学が自助努力を行うよりも、「運営費交付金の毎年大体1%減」という方法を取った方が各国立大学法人の効率化は推進されると判断されたのだと思います。

この方法を採用したことの是非については意見が分かれるかと思いますが、最初にも書いたとおり、自分は『この方法を取った方が「大学内部における事務職員人員配分のルール」を初めとする内部構造の見直しにつながり、効果的である』と考えます。もちろんこれは自分の考えです。その根拠は次に記しますが、人によっては『「大学内部における事務職員人員配分のルール」を初めとする内部構造の問題点は自助努力により解決した方が効率的だ』とするのも大いにアリですし、自分もそのような考えのあり方を否定する訳ではないので、念のために申し添えます。

自分が「大学内部における事務職員人員配分のルール」の適切な実施を行うのに「運営費交付金の毎年大体1%減」を取った方が効率的だ、と考えるのは端的に言えば「そうやって外部から圧力でもかけない限り内部構造というのは早々に変えられるものでは無い」と考えるからであり、これはもう少し詳しく書くと上に書いた「管理職の地位にある職員の保証」の精度向上(それも短期間での精度向上)は自助努力だけでは非常に困難である、と思うからです。

『なぜ「管理職の地位にある職員の保証」の精度向上が自助努力だけでは困難であるか』ということについて、自分は特に一般論(あるいは一般論と言われるような説)を超えるような独自の根拠はありません。先に書いた『現在の人類は「各労働者が労働時間に適切に業務処理を行ったかどうかを極めて客観的に数値化する方法」をまだ確立していない』でもいいですし、身内査定では評価が甘くつけられる傾向がある、機関と人に限らず過去に行った自己の行為は正当化したがる、公的機関には競争相手がいないため内部構造の効率化のインセンティブは民間のそれに劣る傾向がある、前例踏襲型とされる公的機関で短期的・抜本的な改革は望みにくい、新規一括採用・定期昇給等の日本型社会構造では横並びが重視されていたためそもそも管理職は「評価」という処理が苦手、等々、雑駁な根拠でも充分だと思います。

「じゃあ1%削減し続ければ内部構造は修正されるか」という点について、その保証はありません。しかし「少なくとも自助努力よりかは期待できる」し、「やることありきで財源を配分するのではなく、配分できる財源に併せてやることを設定する」と考えても良いため、「運営費交付金の毎年大体1%減」が内部構造の修正を保証する必要もまた無いと、個人的には思っています。

| Trackback ( 0 )

|

|

真っ先に思いつくのは浮いた人件費分の回収ですが、一度成立した予算を後で下げる、ということが財務上できるのかどうかが、自分には分かりません。

もし人件費が下がって浮いた分を、他の用務に好きに使ってよい、というのであれば、いろいろ処理のやりようはあるかと思います。

とりあえず今後の動向を深く見守りたいと思います。もしエントリーを作れたら作ります。

給与削減を実行するにしても、

削減幅が緩和される気がします。

コメントします

これの学部別(医学部)のデータが欲しいです

私立でもこれなら慶応は結構上位にいそうですが

はたして?

また各国立大学は、例えば「人件費」などの費目ごとの財政状況を公開してはいますが、「医学部」などの部局ごとのデータは公開していません。そのため、仮に部局ごとのデータを作成しようとすると、「人件費」や「物件費」など、様々な費目を部局単位で整理しなおして計算しなければならず、予め作っていないと作るのは困難かと思われます。

そういうものでなくとも、学内の運営委員会等の資料として、部局ごとの予算表がある可能性もありますが、恐らくな内部情報であるため、これも情報公開などをしない限り、手に入れるのは難しいものと思われます。

自分も一度は部局ごとに調べてみようと思ったのですが、以上の事情により断念しました。何かのタイミングでデータが公開されるようになれば、ぜひ調べてみたいと思います。

※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。