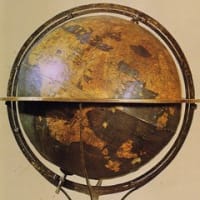

マルティン・ベハイムの地球儀

コロンブスのアメリカ大陸発見と同じ年、1492年に作成された、現存する最古の地球儀です。

ニュールンベルク・ドイツ博物館に所蔵されています。

この写真は、「図説・地図事典」から転載しました。

この地球儀の大きさは、直径50.7cm、12枚のミカンの皮をタテに剥いた様な舟形の紙を張ってできているそうです。地図はその紙に絵の具で描かれているそうです。

プトレマイオスの地図も再認識されたようですし、マルコポーロらの探検情報も盛られたようです。

しかし、15世紀に登城したこの地球儀の地理情報は、2世紀のプトレマイオスの世界地図の情報と殆ど変わっていないのです。

アフリカがいやに大きく、アフリカの西端からインドの外れまでが、実際は緯度差120度ですが、ほぼ180度差の、地球の半分を占めています。

私は、この裏側の様子が見たいですが・・・。

現在のメキシコ付近にチパング(日本)が描いてあるそうです。

しかし、驚くことに、地軸を25度程度(正しくは23.4度ですが)傾けて作ってあります。

紀元前3世紀頃のギリシャで作られたエラトステネスの世界地図に北回帰線の考えが入っていたようですから当然でしょうが、・・・

陽の出、陽の入りの長短から、冬季は太陽が東の空の端に遅く出て早く西に沈み日照時間が短い(冬至)のに、夏季になると真上を回転して一日が長くなる(夏至)ことから、理解されたのでしょうか?

でも、当時は天動説が信じられていたのですが?・・・続いて調べてみます。

こうした、科学的に解明した地図ができるに従い、次の大航海時代が訪れてくるわけです。

ガリバーの旅行記など、まさにその象徴です。

暫くは、大航海時代の、世界地図の変化を追って見ましょう。

この辺が、地図の歴史の最も面白いところです。

コロンブスのアメリカ大陸発見と同じ年、1492年に作成された、現存する最古の地球儀です。

ニュールンベルク・ドイツ博物館に所蔵されています。

この写真は、「図説・地図事典」から転載しました。

この地球儀の大きさは、直径50.7cm、12枚のミカンの皮をタテに剥いた様な舟形の紙を張ってできているそうです。地図はその紙に絵の具で描かれているそうです。

プトレマイオスの地図も再認識されたようですし、マルコポーロらの探検情報も盛られたようです。

しかし、15世紀に登城したこの地球儀の地理情報は、2世紀のプトレマイオスの世界地図の情報と殆ど変わっていないのです。

アフリカがいやに大きく、アフリカの西端からインドの外れまでが、実際は緯度差120度ですが、ほぼ180度差の、地球の半分を占めています。

私は、この裏側の様子が見たいですが・・・。

現在のメキシコ付近にチパング(日本)が描いてあるそうです。

しかし、驚くことに、地軸を25度程度(正しくは23.4度ですが)傾けて作ってあります。

紀元前3世紀頃のギリシャで作られたエラトステネスの世界地図に北回帰線の考えが入っていたようですから当然でしょうが、・・・

陽の出、陽の入りの長短から、冬季は太陽が東の空の端に遅く出て早く西に沈み日照時間が短い(冬至)のに、夏季になると真上を回転して一日が長くなる(夏至)ことから、理解されたのでしょうか?

でも、当時は天動説が信じられていたのですが?・・・続いて調べてみます。

こうした、科学的に解明した地図ができるに従い、次の大航海時代が訪れてくるわけです。

ガリバーの旅行記など、まさにその象徴です。

暫くは、大航海時代の、世界地図の変化を追って見ましょう。

この辺が、地図の歴史の最も面白いところです。

こちらで、作者の名前がわかったのでそれをもとに検索を続けた結果、件のアメリカの無い側の写真がありましたのでリンクします

会員制の画像販売サイトですが、見ることならできます

頭にhを付けてください

ttp://search.ppsimages.co.jp/cgi-bin/search.cgi?rm=results&keyword_and=%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%A0&site=HistoricalPersonalities&form_name=historicalpersonalities&do_search=1&per_page=60&session_id=