「嵯峨・嵐山 散歩」の最終回は、亀山公園、野宮神社、長慶天皇陵、車折神社です。

亀山公園

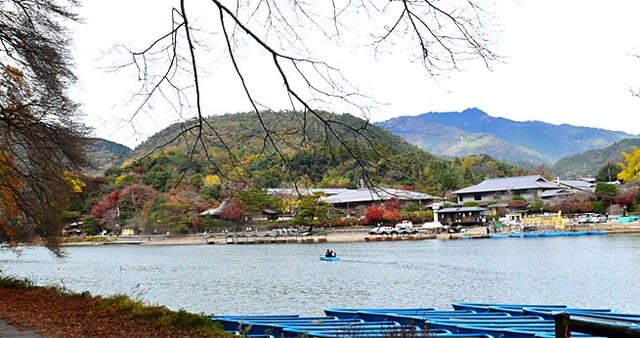

宝厳院を出て南へ歩くとすぐ大堰川(保津川)に突き当たる。川岸を上流方向へ少し歩くと亀山公園の入り口です。傍が「保津川下り」の船着き場だ。

通常「亀山公園」と呼ばれているが、正式には京都府立「嵐山公園 亀山地区」。天龍寺を含めこの地域一帯は、かって後嵯峨天皇が造った離宮・亀山殿の跡地です。小倉百人一首で有名な小倉山の南側の丘陵で、その地形が亀に似ていることから「亀山」と呼ばれるようになったという。

紅葉で色づく丘陵が亀山公園、その後ろの台形の山が小倉山、さらにその後方にそびえるのが愛宕山だ。

階段を上るとすぐ右に「周恩来総理記念詩」碑が建つ。後に中華人民共和国の国務院総理となる周恩来は、若かりし時、京都大学の聴講生となり学び、帰国を前にし嵐山を訪れた(1919年4月)。その時に詠んだ「雨中嵐山」の詩を刻んだ石碑です。1978年に日中平和友好条約の調印がなされ、それを記念して翌年に建立されたもの。

この広い道を進んでゆけば竹林の小径へ。公園は左側の丘陵上に広がり、散策路が設けられている。この時期、紅葉で彩られているが、亀山公園が最も華やかなのは桜の季節。この辺りは桜並木になり、多くの人で賑わいます。

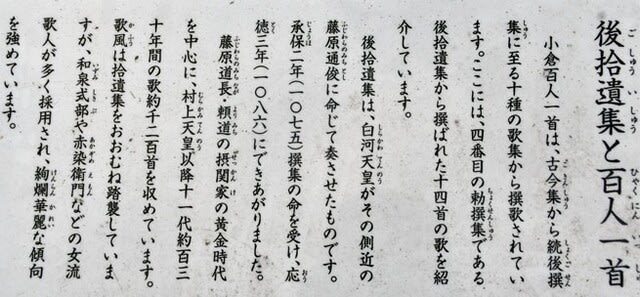

亀山公園のある小倉山には小倉百人一首を撰集した藤原定家の「時雨亭」跡がある。そこから亀山公園内には百人一首の歌碑が多く設置されています。さらに興味ある人は、宝厳院の南沿いにある小倉百人一首資料館「時雨殿」へ。

広い道から左を見上げると、階段の先に銅像が建つ。大堰川(保津川)や高瀬川を開削した角倉了以の銅像で、三条京阪の高山彦九郎像、円山公園の坂本龍馬像と並んで「京都三大銅像」となっている。「現在の像は2代目で、1代目の像は大正元年に建立され、戦時中の資材供出で撤去された。現在の像は1988年に地元の有志が設置したものである」(Wikipediaより)。

さらに50mほど先の左側に、ふっくらした女性の像が見える。津崎村岡局(1786-1873)といい、尊王攘夷派の公家や西郷隆盛らを助けた幕末維新の女傑だそうです。詳しくは説明版を。

津崎村岡局銅像の左側の森を見ると、宮内庁の立板と柵があり「立入禁止」となっているので、宮内庁の管理地のようです。陵墓を簡素化した造りで、よく見かける構えだ。ここが後嵯峨天皇・亀山天皇の火葬塚なのです。

第88代後嵯峨天皇、第90代亀山天皇はそれぞれ離宮・亀山殿で亡くなり裏山で火葬され、遺骨は亀山殿内に設けられた浄金剛院法華堂に納められたと伝わる。幕末の「文久の修陵」時に、この辺りを火葬場所だと推認し火葬塚が造営された。皇統の対立していた後深草天皇の孫・第93代後伏見天皇(持明院統)の火葬塚もある。「嵯峨野で火葬された」と記録されているので、この場所にもってきたのでしょう。

不敬だと叱責されるかもしれないが、ここで天皇の葬法について調べてみました。

古代ではまだ火葬という考えはなく、一般的な葬法は風葬か土葬だった。天皇についても巨大な前方後円墳で知られるように、遺体をそのまま棺に入れ埋葬した土葬でした。ところが伝来した仏教の影響を受け7世紀末頃から荼毘にふす、すなわち火葬が行われるようになる。天皇で最初に火葬されたのは女帝・第41代持統天皇(645-702、在位:690-697)。崩御すると大宝3年(703)に、遺言にもとづき火葬され夫の天武天皇と同じ八角形墳「檜隈大内陵」(明日香村、野口王墓古墳)に合葬された。夫の木棺(土葬)の横に焼骨を入れた銀製骨壺が並んで置かれたのです。不幸なことに鎌倉時代に大規模な盗掘にあい、銀製骨壺は持ち出され、中の焼骨だけが路上に捨てられていた、という記録が残されている。

その後、三代の天皇が火葬されたが、奈良時代の45代聖武天皇(701-756)から土葬に戻された。しばらく土葬が続いたが53代淳和天皇(786-840)は薄葬の考えから遺言を残し、「多くの民を煩わしてはならない」と荼毘のあとに焼骨を砕き大原野に散骨し、陵墓の造営も禁じたという。平安時代の後半になると火葬が多くなる。これは天皇が在位のまま崩ずれば土葬,譲位して上皇になってから崩じれば火葬が通例となり、多くは生前譲位し上皇となったからです。

鎌倉時代は土葬と火葬が入り混じるが、南北朝合一(1392年)となった100代後小松天皇(1377-1433)からは火葬が通例となり、江戸初期の107代後陽成天皇(1571-1617)まで続く。後陽成天皇は火葬された最後の天皇ということになった。

後陽成天皇の次に亡くなったのが110代後光明天皇(1633-1654)。承応3年(1654)、葬儀がそれまでの慣例に従い火葬のうえ納骨されようとした。ところが後光明天皇は儒学に傾倒し、仏教を「無用の学」と呼ぶほど大の仏教嫌いでした。その上、御所に出入りしていた魚屋「奥八兵衛」が、こんな仏教嫌いの天皇を仏教式に火葬するのはいけないと号泣しながら訴えたといわれる。その結果土葬され、これ以来天皇の土葬が現代の昭和天皇まで続いている。

南北朝時代中頃から泉涌寺(京都市東山区)で天皇の火葬が行われ、遺骨は別の場所に埋葬されていた。ところが110代後光明天皇、108代後水尾天皇(1596~1680)と泉涌寺で仏式(火葬方式)の葬儀が行われ、そのままそこに埋葬(土葬)され石塔が建てられた。このやり方が幕末まで続き、13人の天皇が泉涌寺の[月輪陵]にお眠りになっている。

幕末になると、土葬方式はそのままだが天皇のお墓についても変化が生じてくる。尊皇思想の高揚から復古神道が台頭し仏教の影響を排除しようという動きです。江戸時代最後の天皇・121代孝明天皇は石塔式の月輪陵ではなく、泉涌寺の裏山に円丘墳「後月輪東山陵」が造営され埋葬された。しかし神仏分離令以前だったので、葬式は仏式で行われた。次の122代明治天皇の葬儀になると仏式は排され完全に神式で行われた。そして古代の天皇陵を想起させるような巨大な円墳(伏見桃山陵)が築かれたのです。この流れは大正天皇(武蔵野陵)、昭和天皇(武蔵野陵)と続く。

ところが江戸初期以来長く続いた「天皇の土葬」が大きく変わろうとしています。詳しくは宮内庁のココとココを参照。

参考までに宮内庁の発表によれば、神武から昭和天皇に至るまでの124人の天皇のうち火葬になったのは約3分の1だという。そして持統天皇以降では、88人の天皇中46人が火葬で、半分を占めている。

起伏に富んだ園内はこの時期、紅葉が見頃で楽しめる。しかし桜と紅葉のシーズン以外はあまり人影を見かけない。花壇や遊戯施設があるわけでもなく、高台にあるのだが樹木に遮られ見晴らしもよくない。周辺が住宅地なら散歩やウォーキングする人もいるだろうが、観光地だけにそういう人もいない。見どころの多いい嵯峨・嵐山にあってこの公園まで足を運ぶ観光客は少ないようです。竹林の小径や大堰川河岸もすぐ近くなので、人波から解放され一服するなら最適の場所です。

園内が展望が良くないからなのか、より高所に展望台が特別に設けられている。園内を西方向へ横切っていくと、階段が見えてくる。標識に「頂上展望台まで160m」とあるようにかなりの段数があります。

階段を登りきると、柵で囲まれた展望台が設置されている。眼下に保津川渓谷が見渡せ、対岸には午前中に訪れた大悲閣(千光寺)のお堂が見えます。大悲閣と同じくらいの高さでしょうか。これで両岸から保津川(保津峡)を見下ろしたことになる。大悲閣で見てしまった景観なので、あまり感動はありませんでした。展望できるのはこの角度だけで、京都市内、渡月橋など別の方向は見えません。せめてトロッコ列車だけでも、と期待したが通ってくれませんでした。

真下を見下ろすと保津川下りの舟が。石を投げれば届きそうな距離です。

さらに奥に別の展望台があるようだ。100mほど行くと同じような展望台が設置されている。

眺めはさっきの展望台と同じで、少しだけ大悲閣が近くに見えるだけ。コットンコットンと音がしてきました。トロッコ列車が通るようです。身を乗り出しカメラを構えたが、線路わきの樹木のためか見えず肩透かしをくらう。

かってこの保津峡の渓谷に沿って国鉄・山陰線が走っていた。平成元年(1989)、その山陰線(現在の嵯峨野線)は輸送力改善のため小倉山の下をトンネルで通過するようになる。保津峡沿いの旧線は廃線となって放置されていた。しかし保津峡の美しい景観を楽しめる旧線を活用しようと嵯峨野観光鉄道が設立され、トロッコ列車が嵐山~亀岡の間で運行されるようになったのです。今では「保津川下り」と並んで嵐山観光の定番として人気となっています。

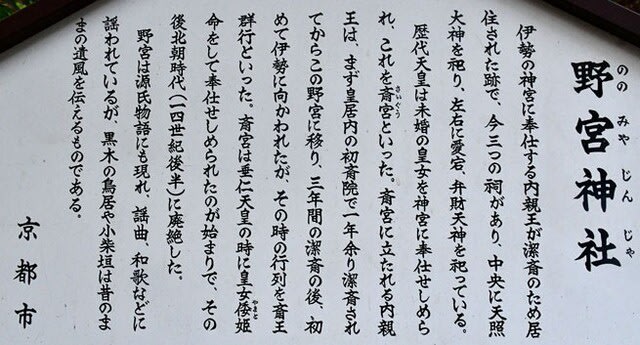

野宮神社(ののみや)

嵯峨野のシンボル「竹林の小径」、観光客は盛時の3分の1以下だ。この小径を下っていくと天龍寺の北門に出くわす。北門は曹源池庭園の出口になっているが、ここから入ることもできます。当然見えている受付所で500円の「庭園参拝券」を購入してからですが。

北門を過ぎても周辺一帯に竹林が広がる。竹林で覆われやや薄暗い環境の中に野宮神社(ののみや)が鎮座する。この辺りは竹林と縁結びで有名な野宮神社が存在するので嵯峨・嵐山でも特に観光客の多い所。特に若い女性が目立ち、おじさんがウロウロするのは気が引ける場所でした。盛時の混雑を知っているだけに、現在の観光客の数は寂しく感じます。

境内の入り口に「黒木(くらき)の鳥居」が建ち、その両袖には小柴垣が並ぶ。黒木鳥居は日本最古の鳥居形式で、樹皮を付けたままのクヌギの木でできている、とあったので触ってみた。合成樹脂のようで生木とは感じなかったが、説明版を読み納得した。原木に防腐加工が施されているそうです。

天皇が代替わりすると、天皇の代理として伊勢神宮に仕える斎王(未婚の皇女)が伊勢に赴く前に身を清める場所が「野宮」。この「野宮」の地は天皇の代替わりごとに毎回替わっていたが、嵯峨野の清らかな場所から選ばれ造営されていた。嵯峨天皇(786-842)の代から現在の野宮神社の地が野宮に選ばれるようになる。斎王制度は南北朝時代、14世紀前半の後醍醐天皇(1288-1339)の代を最後に廃絶した。その後は天照大神を祀る神社として存続していたが、度重なる戦乱の中で衰退していった。その後、後奈良天皇(1496-1557)、中御門天皇(1701-1737)などから大覚寺宮に綸旨が下され当社の保護に努められ再興されていった。近年では、1980年(昭和55年)に浩宮徳仁親王殿下、1994年(平成6年)には秋篠宮文仁親王殿下並びに同妃殿下が御参拝されるなどし、皇室からの厚い崇敬を受けているそうです。

黒木鳥居から境内に入ります。境内といってもとても狭く、2分もあれば周りきれてしまう。ここに若い女性が集中するので、おじさんが入れる余裕はなかった。でも現在は違いなす。ソーシャルディスタンスもしっかりとれ、余裕で周れます。

入ると正面に野宮大神(天照大神)を祀る本殿がある。神社本殿といえばいかめしく格式ばった姿を思い浮かべるが、ここの本殿は質素な造りで、どこかしら愛着がわく。健康と知恵授けにご利益があるということなので、二拝二拍手一礼。

野宮大黒天はえんむすび・良縁結婚の神様ということなので、パス。

傍に「神石(亀石)」が置かれている。よくみかける”撫でもの”で、ここでは亀です。祈りを込めてなでると願いごと達成です。きっちりと消毒液も置かれていました。

亀の横に水を貯めた桶が置かれている。「禊祓清浄御祈願(みそぎばらいせいじょうごきがん)」とあります。迷惑行為、悪運、悪縁など祓いたいことや清めたいことを御祈祷用紙に記入し、コインを乗せ浮かべます。紙が沈み文字が消えていくと願いが叶うとされています。用紙はお札受所で1枚300円で手に入れる。祓いたいことはいっぱいあるのだが、沈んだコインがどうなるのか気になったのでパス。

今度は本殿から右側方向へ行きます。昭和55年(1980)に浩宮徳仁親王殿下、平成6年(1996)には秋篠宮文仁親王殿下並びに同妃殿下が御参拝されたという。亀は摩られたのでしょうか?、縁結び・恋愛成就をお祈り・・・、それとも子宝安産を。

良縁にも、子宝安産にも縁のない私は、野宮神社で唯一心惹かれるのはこの小さな苔庭。見つめているだけで禊祓清浄されてきます。みずみずしい斎王のイメージも浮かんでくる。

境内あちこちにお願い事を書いた絵馬がたくさん掛けられている。ほとんどが恋と愛と縁。絵馬は社務所で千円で購入する。上の写真は恋愛成就の奉納木(ほうのうぎ)。こちらは安く、授与所で200円。

長慶天皇陵

長慶天皇陵は嵯峨・嵐山の東側で、観光地からは少し外れている。JR嵯峨野線「さがあらしやま駅」前の道を真っすぐ南下し大堰川に向かう。その中ほどに入り口がみえます。「長慶天皇陵参道」の標識が建ち、周辺の閑静な住宅地とは異なった厳めしい雰囲気を漂わすのですぐわかる。

土手と生垣で囲まれた参道を進むと左側に陵墓が見えてくる。ここには長慶天皇と息子の承朝王の墓がが並んでいます。

南北朝時代の第98代長慶天皇(ちょうけい天皇、1343-1394、在位16年:1368-1383)は、南朝では後醍醐天皇,後村上天皇に続いて三代目の天皇とされる。後村上天皇の第一皇子で、後醍醐天皇の孫にあたる。名は寛成(ゆたなり)。

応安元年(1368年)父・後村上天皇の死去により26歳で天皇を継いだとされる。行宮(あんぐう)を摂津の住吉(大阪市住吉区)にし、同母弟の煕成親王(後の南朝第4代後亀山天皇)を皇太弟にした。しかし当時、南朝は弱体化し追い込まれており、行宮は天野山金剛寺(大阪府河内長野市)、吉野山、大和栄山寺(奈良県五條市)へと転々としていた。長慶天皇は北朝に強硬姿勢を示していたが、内部で和平派が台頭してきており、ついに穏健な弟に譲位した。これが南朝第4代後亀山天皇で、明徳3年(1392)に北朝の後小松天皇に「三種の神器」を渡し南北朝合一がなり、60年にわたった南北朝時代は終わる。

長慶天皇は譲位後2年程は院政を敷いていたが、その後は落飾し法名覚理と号し禅宗に帰依、長慶院また慶寿院とも称した。

南北朝時代の戦乱期で、しかも長慶天皇は足利幕府の攻撃を受け各地を転々としたため史料が少なく、長慶天皇については不明な点が多い。晩年をどこで過ごし、いつ亡くなったか、確定的なことは分からない。「大乗院日記目録」の応永元年(1394)8月1日条に「大覚寺法皇崩ず、五十二、長慶院と号す」という記載があり、これによって応永元年8月没、享年52歳とされている。

不明な点は天皇に即位したかどうかにもある。衰退した南朝側は財政も逼迫し即位の儀礼も行われた形跡がない。そのため天皇の在位をめぐって江戸時代以降に即位説(徳川光圀「大日本史」)と不即位説(新井白石「読史余論」、塙保己一)があり議論が続いた。幕末の「文久の修陵」を主導した谷森善臣は不即位説にたっていたので、その時は取り上げられなかった。議論は明治に持ち越された。

天皇主権国家を樹立した明治政府にとって、大日本帝國憲法(明治憲法)第一条「大日本帝國ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあるように「万世一系」を確定さすことが急務だった。南北朝時代の扱いについて、江戸時代までは北朝こそが正統とされ、南朝は後醍醐天皇を除いて親王扱いだった。明治44年(1911)明治天皇は、皇位の象徴である三種の神器を保持していた南朝を正統とする勅裁を下す。それまで正式の天皇とされていた北朝の歴代天皇に代わって、南朝の第2代後村上天皇は第97代、南朝第4代後亀山天皇は第99代の正式な天皇に認定されたのです。北朝については「南朝が正統であるが、北朝の天皇も歴代以外の天皇」扱いとした。ところが南朝第3代だった後村上天皇の皇子・寛成親王(長慶天皇)については即位が不明とされ在位認定されなかったのです。

長慶天皇の在位論争を決定づけたのは大正時代になってからでした。八代国治「長慶天皇御即位の研究」や武田祐吉による古写本『耕雲千首』奥書の発見で在位が確定的となったのです。これを受け宮内省は大正15年(1926)皇統加列の詔書を発布し、長慶天皇を正式に第98代天皇として公認した。

天皇として認められると、次の課題はお墓はどこかということです。天皇制国家においては非常に重要なことなのです。ところが長慶天皇については在位だけでなく、晩年の状況を示す記録がほとんど残っていない。

昭和10年(1935)6月,宮内大臣に諮問機関として長慶天皇陵を決定するための臨時陵墓調査委員会が設置され、調査が行われた。長慶天皇は譲位した後は、戦況不利なため南朝勢への協力を求めて全国各地を巡っていたので、北は青森県から南は福岡県まで全国各地に「長慶天皇墓」と称する御陵伝説地が生まれていた。候補地は70を超えていたといわれる。6年近くかけて調査が行われたが、決め手となる根拠が見つからず、確定するには至らなかった。

昭和16年(1941)9月に委員会の答申がだされた。長慶天皇陵をあえて決定するのであれば、長慶天皇の晩年の事情から、現在の陵墓となっている嵯峨の慶寿院(けいじゅいん)址が「最も妥当である」とされたのです。「皇子などの近親者が晩年は地方を引き上げて入洛していることから、天皇も晩年は入洛したことが推定される。また、別称の慶寿院は皇子の海門承朝(相国寺30世)が止住した天竜寺の塔頭慶寿院に因むものであるから、天皇は晩年を当院で過ごし(当時天皇はその在所によって呼ばれた)、崩後はその供養所であったと思われる。したがって、慶寿院の跡地が天皇にとって最も由緒深い所と考えられた。」(Wikipediaより)

あくまで推定で、結局一番ゆかりの深いこの地を選ぶしかなかった。慶寿院跡を整備してひとまず「下嵯峨陵墓参考地」に指定した。この段階ではまだ参考地なのです。

その後の調査でも葬地はなお判明せず、結局臨時陵墓調査委員会は昭和19年(1944)2月11日紀元節の日に下嵯峨陵墓参考地を長慶天皇陵として正式に決定し、陵名を「嵯峨東陵(さがのひがしのみささぎ)」とした。宮内庁の公式陵形は「円丘」となっている。同時に陵域内に海門承朝の墓も治定された。

南隣に「長慶天皇皇子承朝王墓」が並ぶ。海門承朝(かいもんじょうちょう、1374以前 -1443)は長慶天皇の皇子として生まれた。南北朝合一後に落飾して臨済宗夢窓派の僧となり、相国寺住寺や南禅寺住寺などを歴任した。父・長慶天皇の没後、父の菩提のためにここに慶寿院を建立した、といわれる。

どこの天皇陵も広大でよく整備され、手入れがよく行き届いている。いつも思うのだが、宮内庁予算ってすごいんだナァ、って。ここは埋葬地かどうか不確かなのでなおさらだ。

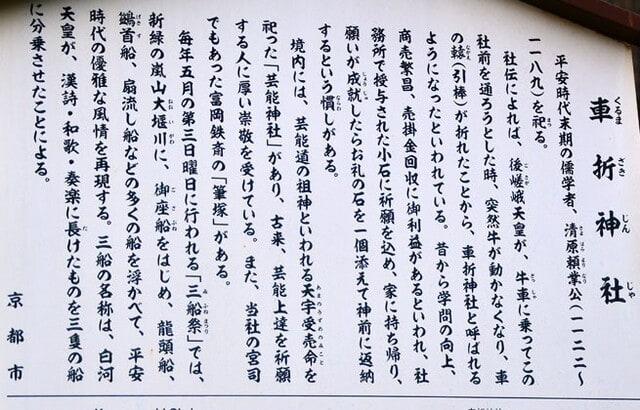

車折神社(くるまざきじんじゃ)

長慶天皇陵を出て、南へ向かって歩くと大堰川沿いに三条通りが通っている。三条通りを東に向かって20分ほど、京都バス・市バスのバス停「車折神社前」を目印に歩く。バス停近くの右側に「車折神社」と刻まれた社号柱と朱の灯篭が建っているのですぐわかる。住所は京都市右京区嵯峨朝日町。

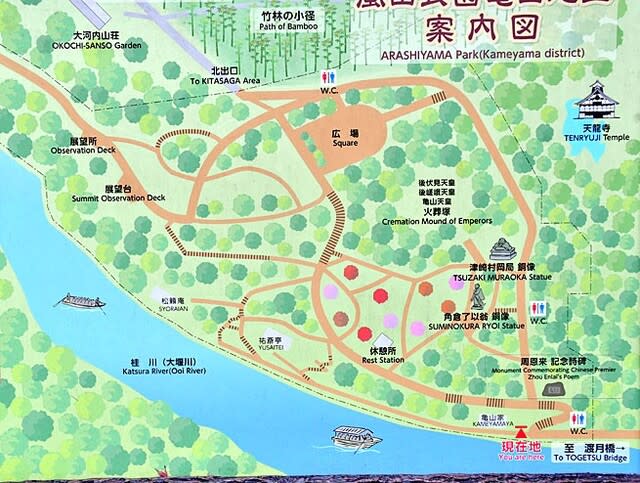

(境内図は公式サイトより)(1)本殿、(2)八百万神社、(3)表参道入口、(4)神門、(5)駐車場、(6)河津桜、(7)表参道、(8)芸能神社、(10)大鳥居、(11)溪仙桜、(12)本殿入口、(13)社務所(授与所)、(14)本殿前、(15)春光舎(儀式殿)、(16)清めの社、(17)裏参道入口、(18)嵐電・車折神社駅、(19)古いお守り・扇子、(20)清少納言社、(21)弁天神社、(22)三条通側入口、(23)大国主神社

車折神社の由緒について公式サイトに「ご祭神・清原頼業公は平安時代後期の儒学者で、天武天皇の皇子である舎人親王の御子孫にあたり、一族の中には三十六歌仙の一人である清原元輔、その娘、清少納言らの名も見られます。頼業公は大外記の職を24年間も任め、和漢の学識と実務の手腕は当代無比といわれ、晩年には九条兼実から政治の諮問にあずかり、兼実から「その才、神というべく尊ぶべし」と称えられた程です。頼業公は平安時代末期の1189年(文治5年)に逝去され、清原家の領地であった現在の社地に葬られ、廟が設けられました。やがて頼業公の法名「宝寿院殿」に因み、「宝寿院」という寺が営まれました。この寺は室町時代に至り、足利尊氏によって嵐山に天龍寺が創建されると、その末寺となりました。また、頼業公は生前、殊に桜を愛でられたのでその廟には多くの桜が植えられ、建立当初より「桜の宮」と呼ばれていましたが、後嵯峨天皇が嵐山の大堰川に御遊幸の砌、この社前において牛車の轅(ながえ)が折れたので、「車折大明神」の御神号を賜り、「正一位」を贈られました。これ以後、当社を「車折神社」と称することになりました。」とあります。

近世は荒廃していたが明治21年から明治26年まで車折神社の宮司を任めた日本画家・富岡鉄斎(1836-1924)によって復興された。

三条通りから100mほど入れば表参道の入り口だ。ここから参道は北へ伸び、嵐電の「車折神社駅」まで続き、境内は南北に細長い。この入り口にも社号柱が建っている。社号柱み刻まれている文字は元宮司で近代日本画の巨匠・富岡鉄斎の筆によるもの。50mほど入ると朱色の神門がある。

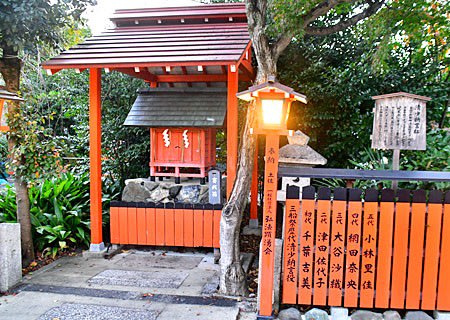

神門を潜るとすぐ右側に、車折神社を有名にしている境内末社の「芸能神社」がある。ここに祀られているのは、女神で芸能道の祖神である「天宇受売命(あめのうずめのみこと)」。ご由緒は公式サイトによれば「芸能神社は車折神社の境内社の一社で、昭和32年に他の末社より御祭神・天宇受売命を分祀申し上げ創健した神社である。天宇受売命が芸能・芸術の祖神として古来より崇敬される所以は、<神代の昔、天照大御神が弟である素戔鳴尊の行いを逃れ、天の岩戸にお入りになり固く扉を閉ざされたためにこの世が暗闇になった。その時、天宇受売命が岩戸の前で大いに演舞され、天照大御神の御神慮をひたすらにお慰め申されたところ、大御神は再び御出現になり、この世は再び光を取り戻した。>という故実にもとづく。」だそうです。

芸能神社の周りには、名前が書かれた朱塗りの玉垣がびっしりと並ぶ。その数4千枚以上だそうです。所々に知っている名前が見受けられる。芸能・タレントに詳しくないのだが、チラッとと見ただけで、宮迫博之、森脇健児、梅沢富美男、横山由依、前田敦子、辺見えみり、辺見マリ、南野陽子、藤原紀香、田中理恵・・・。ここは東映や松竹の撮影所が近く、映画やドラマのロケによく使用されるので役者、歌手などの芸能人がよく参拝するという。長嶋一茂、桧山進次郎、赤星憲広、吉田沙保里のスポーツ系もいるが、どんな芸事を祈願したのでしょうか?。清原和博の名も見えるが、清原頼業の末裔?、それとも人生再起をかけタレントをめざしてか?。

誰でもここに名前を載せることができます。社務所で奉納の申込書に名前とか書いて、奉納料13000円支払えばよいのです。ただし期間は2年間だ。超有名人に挟まれ名前が並ぶかも。

芸能神社の向かいが「清少納言社」。清原頼業公と同族(清原氏)である清少納言を祀る。才女清少納言にあやかり「才色兼備」のご利益を授かる、そうです。より美しく、より聡明になる「才色兼備」お守りも800円で売られています。

芸能神社の先に石鳥居と中門が構え、その奥が本殿だ。ところがここは通れないように塞がれています。神様の前に直進するのは不敬だからとか。参道は石鳥居の手前で右に折れて進むようになっている。

本殿にはご祭神・清原頼業が祀られている。

車折神社のご神徳は、頼業公のご学徳により学業成就・試験合格、さらに清原頼業(かねより)の名に因み、「金寄(かねより)」と掛けて商売繁盛、売掛金回収、金運向上に御利益がある。

本殿のさらに奥にあるのが境内社「八百万(やおよろず)神社」で、あらゆる神々(八百万の神々) が祀られている。津々浦々に座すあらゆる神々の広大な繋がり(ネットワーク)にあやかり、「人脈拡大」のご利益を授かる、そうです。「人脈拡大」お守りは800円で。

参道に戻り北へ歩くと左側に「清めの社」が見える。赤鳥居の間からのぞく円錐形の石が珍妙だ。「裏参道より本殿入口付近に出る石鳥居の脇に境内社・「清めの社」があります。清めの社のご神力(パワー)により、車折神社の境内全体(敷地)は「悪運・悪因縁の浄化」「厄災消除」のご神力が充満しており、全国各地より大勢の方が、厄除け・八方除けのご祈祷を受けに来社されます。また、清めの社の円錐形の立砂は石をモチーフにしており、車折神社が石(パワーストーン:祈念神石)との関わりが深いことを物語っています。」(公式サイトより)

清めの社から北へ進むと嵐電(京福電車)の「車折神社駅」に突き当たる。かって駅周辺も車折神社の境内だったが、1910年に京福電鉄(四条大宮-嵐山)開通の際に境内地を無償提供し車折神社駅を誘致したそうだ。鳥居を出るとすぐプラットホームだ。嵐電(京福電車)に乗って嵐山まで帰ります。この駅には乗車券の販売所も販売機も見当たらない。初めての人は戸惑うでしょう。料金は一律200円で、降車時に払うシステムなのです。

プラットホームから撮った裏参道の入り口。夕方薄暗かったが、時々人とすれ違う。こんな時間に参拝者?と訝ったが、そうでもないようだ。車折神社の参道は、南の三条通りバス停から北の嵐電・車折神社駅まで真っすぐつながっている。地元の人にとっては南北を行き来する便利な通路なのです。

嵐山まで帰ってきました。夕方の5時半、明かりに照らされる嵐山も風情がある。まだ人通りはたえません。

「嵯峨・嵐山 散歩」完

ホームページもどうぞ