2015年12月16日、最高裁は、選択的夫婦別姓制度の設立を目指す人々が起こした、現行民法の夫婦同姓制度は違憲であるとの訴えに対して、その訴えを退け、夫婦同姓は合憲であるとの判断を下しました。

この問題は、二十年以上も前からフェミニストを含む一部の人たちによって提起されてきた問題ですが、今回の判決によって一応の決着を見たことになります。これについて、思うところを述べます。

じつは私は、比較的早い時期からこの問題に関する私見を発表してきました。いろいろな理由から、民法の夫婦同姓制度は維持すべきであるというのがその結論なので、この判決自体には同意するわけですが、このたびこれについて新たに書こうと思った本来の動機は、ちょっと別のところにあります。

しかしそれを書く前に、私がなぜ選択的別姓制度を採用すべきでないと考えるか、また、最近行われたNHKの世論調査の結果などを見てどう感じたかについて、ざっとまとめておきます。

Ⅰ.なぜ選択的夫婦別姓制度を採用すべきでないか

ふつう夫婦別姓論者に反対する人たちの多くは、これを採用すると家族が崩壊する危険があると反論します。しかし、こう反論しただけでは、いささか感情的で、性急の感が否めません。というのは、別姓論者は、表向きはあくまで多様な選択肢を求めているので、同姓をやめろと言っているわけではないからです。ためしに別姓の主張を法的に容認してみたら、じっさいには、これまでとほとんど変わらない可能性が大きいと私自身は思っています。なぜそう思うのか、これから述べます。

現行民法の規定では、男女どちらかの姓を選ぶことができるようになっています。つまり山田君と中村さんが結婚した場合、山田君が中村姓に変わってもかまわないわけです。それにもかかわらず、96%の女性が旧姓を捨てて夫側の姓を名乗るというのが現状です。

明治31年(1898年)に施行された戦前の旧民法では、婚姻が成立した場合には夫方の姓を名乗ると決められていました。家父長制度が確立した時代であり、女子に参政権も認められていなかった時代のことですから、まあ当然と言えば当然ですね。しかし戦後これが改められ(昭和22年、1947年)、どちらを名乗ってもいい、ただし一つに統一せよ、ということになったわけです。

現在は、旧民法成立から数えて約120年、新民法から数えて約70年経つわけですが、初めの50年間に妻が夫方の姓を名乗る慣習が定着し、その後、新憲法下で法的な男女平等が謳われました。すると、どちらの姓を選んでもよいことになってからすでに70年経過したのに、この慣習はほとんど少しも揺らがなかったことになります。そこには、法的なルールのような形式では表現されない日本独特の伝統的国民性のようなものが作用していたと考えるのが自然でしょう。形式的な男女平等を振りかざしても、歯が立たない所以です。

一般庶民が姓を名乗ることが定められたのが明治3年(1870年)ですが、じつは驚くべきことに、その6年後の明治9年の太政官指令では、夫婦別姓が確定されたのです。これは儒教的な「家」観念を適用しようとしたもので、事実、その伝統が生きている中国や韓国ではいまだに夫婦別姓です。しかしわが国ではこれは定着せず、たいていの妻は結婚すると夫方の姓を名乗るという慣習がすでに根づいていました。やむなく政府は20年後にこの慣習を法的にも認めることにしたわけです。

そうすると、夫婦同姓の歴史は、実質上、150年近く続いてきたことになります。別姓論者はよく、現在の同姓制度は押し付けられた古い家制度の名残だと言ってこれを排斥し、別姓がそれを打ち破る新しい考え方だと主張しますが、それは勘違いです。足利義政(生母は日野重子)と日野富子の例などを見ればわかるように、本当は別姓制度のほうが、儒教的「家」観念(出自を重んじる観念)を体現した古い考え方にもとづいているのです。

こうして、夫婦同姓の慣習は日本近代の黎明期に普通の庶民が選び、やがて生活のなかで定着させていったもので、すでに相当長く根強い歴史を閲してきたわけです。言い換えると、夫婦同姓は、すぐれて近代的な慣習なのであり、戦前の家父長制度下においては、それが過渡的な形であらわれていたと言えるでしょう。

ここで近代的な慣習とは、それが、新しく生じた夫婦を一体的なものとみなす思想を表現しているということです。そしてこの一体性の表現は、西洋とはまた違った、日本近代独特の良俗でもあるのです。

この慣習の根強さがある限り、選択的別姓制度などを導入しても、習慣の強さの方が勝つと私は睨んでいます。したがって、別姓を「新しい」進歩的な制度と考える別姓論者の主張も間違いなら、反対に、別姓制度が家族の絆を壊すと心配する保守派の危惧も、それだけではあまり確実な論拠とならないのです。

しかしそうすると、それならお前は選択的別姓制度に反対する理由はないじゃないかと反論されそうですね。たしかに夫婦関係だけに着目している限りは大して反対する理由はありません。しかし、夫婦の一体性を法的に象徴する同姓制度は、他のいろいろなこととの関係で考えると、やはり人倫を守るべき優れた防壁の一つであると考えられます。

一つは、子どもの問題です。別姓論者の多くに見られる傾向ですが、彼らは、大人である自分たち「個人」の権利ばかりを重んじて、子供の立場を軽視する傾向があります。すでに言われていることですが、母親または父親と自分とで姓が違うというのは、小さな子どもの心理を不安定にするでしょう。さらに複数の子どもがいる場合、兄弟姉妹で姓が違うというケースも考えられます。

これらは、彼らの周囲、保育園、幼稚園、学校などで、要らぬ混乱、心理的トラブルを生み出しかねません。幼い子どもは、もともと自分の家族を一体のものとしてとらえています。彼らにとって、帰るべき「おうち」の観念はとても大切であり、その「おうち」が一つの名前で統一されているということはごく当たり前のこととして受け入れられるでしょうが、もし「おうち」の名前が複数あってはっきりしなければ、彼らのアイデンティティを混乱させるでしょう。名前というものは、個人のアイデンティティにとって大切な意味を持ちます。

別姓論者は、旧姓が変わるとアイデンティティが崩れるなどと主張しますが、そういう彼らが、子どものアイデンティティの問題をしっかり考えてあげないのは不思議と言わざるを得ません。成人はすでに一定程度アイデンティティを確立しているので、むしろデリケートな配慮が必要とされるのは、子どものアイデンティティです。その意味で、今回の判決で、寺田逸郎最高裁長官が、補足意見のなかで子供視点での議論の深まりを求めているのは、わが国の慣習によく配慮を行き届かせた、きわめてニュアンスに富むものとして評価できます。

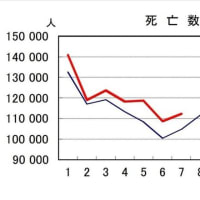

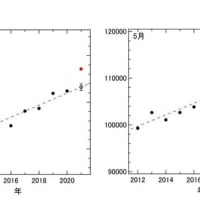

わが国の一般庶民が子どものアイデンティティを非常に大切にしている一つの証拠に、婚外子の出生を嫌う傾向が顕著であるというのがあります。次の二つのグラフをご覧ください。同じ先進国でも、日本は西洋と違って、子どもを正式に両親の子として認知してもらいたい(認知させたい)という要望がたいへん強いことがわかります。これは、世界に冠たる良俗であるとは言えないでしょうか。

もう一つは、先にも触れたように、別姓はむしろ儒教的「家」観念に基づく古い制度なので、一人娘または一人息子が結婚した場合、実家の親や親族のほうが婚家または夫婦に対して、別姓であることを理由に、その娘または息子の自家への帰属を主張しかねません。夫婦別姓は、そういう古い考え方の人を喜ばせる制度なのです。これは新たな親族間紛争の種になる可能性があります。

さらに、別姓を認めると、現在の戸籍制度の大改革が必要になります。役所の事務もきわめて面倒になるでしょう。そこまで煩雑なことをして、別姓などにする意味がいったいどこにあるのでしょうか。

別姓論者の言い分は、仕事の面で旧姓を使えないことの不利益の解消、形式的な男女平等論、それに先ほど挙げた、姓が個人のアイデンティティとして大切だという主張です。後の二つは論拠として薄弱であることはすでに述べました。最も重要な論拠ははじめのものですが、これは、今回の判決理由でも明記されている通り、企業や役所が通称使用を認めれば問題ありません。

現にこの20年の間に旧姓使用を認める上場企業は、18%から65%へと急上昇しています。また、公務員は本人の申し出があれば旧姓を使用することができますし、弁護士など多くの国家資格も、仕事上の通称使用を認めています(産経新聞12月17日付)。

結局、別姓論者の論拠は、ほぼ崩れ去ったと言ってもよいでしょう。

(つづく)

最近またこの種の議論が息を吹き返しているのは、フェミニストで構成された従来の陣営に経済人を含めた新自由主義者が加わり、さらに最近増えつつある親米主義者が合流して、多少勢力が増強されてきたからでしょうか。

(余談ではありますが、先日、徹底した親米主義者である丸山和也氏が、黒人奴隷云々はサベツだという「言葉狩り」に遭い、またぞろマスコミが大騒ぎしていますが、彼に差別的意図がなかったのは明らかで、むしろ真に問題とすべきはその発言の文脈でしょう。この発言は「日本が米国の51番目の州になる可能性」について論じる中で出てきたもので、属国どころか日本が米国に吸収されてはどうかという議論です。奴隷云々よりこちらの方が大問題でしょう。ちなみに丸山氏はこれを一種の思考実験だと弁解したようですが、彼と同じく弁護士で超親米主義者である阿川尚之氏も以前同様の論旨をどこかの雑誌に書いていましたから、間違いなく本気の主張だと思われます)

また、近年女性のDV被害が大きく取り上げられるようになったため、フェミニストがこれを日本の「女性の社会的経済的立場の弱さ」と意図的に短絡させているのではないかと感じます。しかし、高所得の夫を尻に敷いている専業主婦などいくらでもいるわけですから、稼得能力の多寡が夫婦の力関係を決めるわけでもありませんし、また新聞沙汰となった事件などを見る限り、この種の加害者は無職や非正規、フリーターといった経済的弱者であることが多く、こうしたDVは、むしろ殴る男の側の「社会的経済的立場の弱さ」を象徴しているというべきでしょう。DVはそうした男女の不幸な組み合わせの結果であって、女性一般が劣位に置かれていることを意味するものではないはずです。

この問題は、先生の「別姓論者は、旧姓が変わるとアイデンティティが崩れるなどと主張しますが、そういう彼らが、子どものアイデンティティの問題をしっかり考えてあげないのは不思議と言わざるを得ません」のご指摘に尽きていると考えます。

かつて、フェミニストを自称するある映画評論家が、離婚問題を扱ったある作品を評した際、両親の離婚に抗議の声を上げる子供について「大人の問題に口を出さないのが子供の分だと思うけど」という、それこそ子供じみたコメントを付けていましたが、昔も今も、フェミニストというのはこういう手合いなのでしょう。