先日、長く開催されていたおんぱくが幕を閉じましたが、焼津ではおんぱれ開催中です!

どれか一つは参加したいと考えに考え、このプログラムに参加することにしました!

「歩いて学ぶ今なら聞ける荒祭り」

焼津に住んでいれば、一度は「荒祭に出ました」という方も少なくないと思いますが、実は今までお祭りにはノータッチで…

正に「今、聞いておかなければ、多分聞く機会は一生訪れない(笑)!」

まずは焼津神社で荒祭りについてのお勉強です。

焼津神社が建立されたのは、反正天皇4年、今から1600年以上も前のこと。

神社含め周辺には宮之腰遺跡が出土しており、神事に使われた道具なども見つかっているのだそうです。

これが御神木の楠の木!

この辺りの私の思い出といえば、昔、誰かがここに置き去りにして野生化したにわとりに背中をキックされたこと!

それから恐ろしくて、ここに近づいたことがありませんでした(笑)

こんなにりっぱな御神木があったなんて…

太い幹がこの神社の過ごしてきた年月を感じさせてくれます。

荒祭りは、神社の行事の中でも一大行事ですね。

毎年、長い時間をかけて準備をし、多くの方が色々な役割を果たしながらこのお祭りを作り上げていきます。

神社では大廻し保存会の方々が、作業の一部を見せてくれましたよ!

屋根・本体・かつぎ棒は、ばらばらのパーツとなっていて、この縄で固定していくんだそうです。

みんなで息を合わせてぎしぎしと縄を締めていきます。

あんなに激しく担ぐ御神輿が、縄だけで固定されています!!

縛り方のノウハウには、漁師さんたちの知恵が詰まっているんですって!

おしめも皆さんがつくります。

このうねうねした飾り方、珍しい!!

港町ならでは!波をかたどっているのだそうです。

さて、お祭りの主人公は?

この人

日本武尊ですね!

古事記の世の壮大なストーリーを行列にした荒祭り

御輿の中に神社を護る日本武尊にお移りいただき、祭りが進んでいきます。

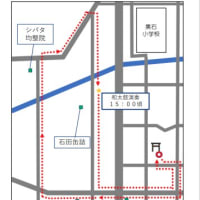

これから、行列が練り歩く道を辿りながら、お祭りについて勉強していきます。

天気予報に反して、朝からいい天気!今日は暑くなりそうです。

7㎞の道のり。果たして耐えることができるでしょうか?

要所要所で、 そこで行われる神事や、役付きの人たちの役割などを習っていきます。

外から見ていると、さらっと流れてしまう神事ですが、一つ一つに意味があるんですね。

御笛も、お神楽も、それぞれが荒ぶる神を落ち着かせ、通り道を清め、気持ちよくお過ごしいただけるよう、気を配ります。

藤組ではこんな写真を見せていただきました。

海でお浄めをする御輿です。

第2次世界大戦。

焼津の漁船や漁師たちも戦争へと駆り出されていきます。

戦死された方も多かったとか。

その方たちの御霊を慰め、浄めるという役割も、当時のお祭りにはあったのだそうです。

私たちの知らない歴史です。

あっという間に前半終了!

南の御旅所でお昼をとります!

皆に親しまれる青峰さんですが、こんなものを発見!

屋根の上の宝船!

これも港町ならでは!

お地蔵さんも発見!

この地蔵は「波除地蔵」といわれている物で、ここだけでなく、何か所かに奉られています。

参加者の方からお話を聞くことができましたが、昔、鰯ヶ島や城之腰では台風などの時に大波や砂利(!!)などに襲われたのだとか。

波除地蔵にお祈りするしかなかった昔の方たちの苦労が垣間見られます。

午後になって、だいぶ暑くなってきました。

猫も車の下の日陰に避難…

見学はまだまだ続きます。

普段見ることがないものもたくさん見せていただきましたよ!

これは練習用に使われる獅子頭。本物よりもさらに重く作られていて、2人でこれを操ります。

中腰から飛び上がるその動き、重い獅子頭で充分に練習すると、本番、軽やかに動くことができるんだそうです!

おばさんの私には無理ね(笑)

そして、北の御旅所。

ここではもっとも重要な儀式が行われます。

父に疎まれ、悪者退治に南から東へと休む間もなく走らされる日本武尊。

相模から上総へと渡る際嵐に見舞われ、海を鎮めるために人身御供として妻である弟橘媛を差し出さなければならなくなりました。

愛する妻が海へと入水した後に、妻が大事にしていた櫛が海岸に流れ着きます。

失意の日本武尊の魂を慰めるため、北の御旅所ではその櫛をかたどった 櫛形餅が特殊神饌として奉納されるんだそうですよ。

哀しい歴史ですが…くいしんぼうの私としては特殊神饌なるものに興味が沸きます!他にも何種類か奉納され、昔は特別に神饌を作ることを許されたお家があり、専用のお堂もあったそうです!!

どんな形?どんな味?どんな風に作るの?気になる~!!

そうそう、スタッフの方たちのユニフォームが素敵でした!組ごとのダボシャツや魚河岸シャツ!

櫻組の桜模様

柳組さんは

矢が7本とギの文字の扇子で「やなぎ」。判じ絵?

残念!

竹組さんは確認することができませんでした!

そして藤組

この藤、なんの模様でしたっけ?「い」が十集まって「し」の形の藤がかたどられてます。

そうそう!

「いとしと書いて藤の花」

藤娘の一節ですね。

以前、お世話になった呉服屋さんで教えていただいた話。

焼津は東京に近い港町。

歌舞伎座などで役者さんが着る浴衣の粋な柄!

昔は最新ファッションが行き交う船と共にあっという間に焼津に入ってきたのだそうです。

それを競って魚河岸シャツに取り入れ夜の街に繰り出すのが、男の人たちの一種のステイタスだったんだそうですよ!

そんな香りを、今も垣間見ることができますね。

さあ、足ががくがくしてきましたが、ラストスパート!

毎年猿田彦のお面さんのお世話をする村松家でお話を聞きます。

村松家のご先祖の江戸での長い御奉公への褒美として焼津へと持ち帰った能面が猿田彦の面です。

現在のものは2代目ですが、今も村松家がこの面の管理をしています。

今日は貴重なお面の写真を見せていただきました!

貴重な面です。汚れやこすれなども似せるように細心の注意をはらって作った2代目。

なのに表情が違う!!

先代は正面から見ると笑ったように見え、横から見ると怒った顔!

2代目はその変化があまり見られないんだそうですよ!

代々この面を守る家だからこそ気づけた違い。

歴史を感じます。

長い行程。次から次へと面白いお話が飛び出しました。

お笛さんがお祭りの終わりを知らせる「しまいの笛」を披露する場所を通って

焼津神社へと帰りました。

一抹の寂しさとともに終わる荒祭り。

私たちもまた、「もう少しだけ聞かせて!!」と名残惜しさがのこるツアーでした。

でも、今年のお祭りは楽しくなりそう!

このツアー、来年もまた参加できるといいな…