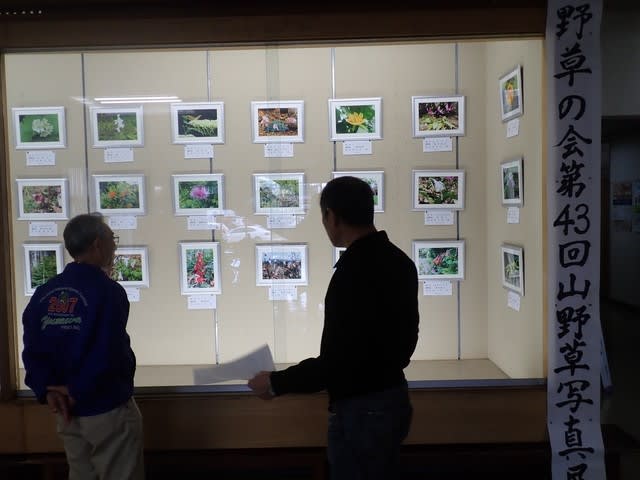

第43回雄勝野草の会山野草写真展は12日(火)から21日(木)まで湯沢生涯学習センターで開かれています。会員7人が山野草の写真66点を展示しています。昭和49年(1974)に設立された「雄勝野草の会」の現在の会員は38名。主に今年自然観察会や深山、里山等で撮った写真。66点の中には同じ名の山野草もみられる。各会員の感性による表現に触れるとより山野草の奥深い豊さ発見してしまう。一枚一枚の写真に感謝を込めたい。

私は今回次の写真、サンカヨウ(湯沢市つぶ沼)、オオヤマオダマキ(川連町黒森)、オゼコウホネ(皆瀬細沼)、アケボノソウ(仙北市抱返り)、ツリガネニンジン(皆瀬ダム)、キンエノコロ(川連町田屋面)、ムラサキセンブリ(湯沢市山谷)の7点を出展しました。

サンカヨウ(湯沢市 つぶ沼)

サンカヨウの漢字表記は「山荷葉」。花言葉は「親愛の情」という。花期は5月から7月。茎の先に直径2㎝ほどの白い花を数個つける。大小2枚の葉は成長するとフキに似ている。花は小さい葉の上に乗っているように見える。花びらが雨に濡れると透明になる。花びらが水分に触れるとその水分を吸い込み、光を吸収してしまうからと言われているが科学的に証明されてはいない。花びらが乾燥すると白い色に戻る。山荷とは蓮の葉のこと、5月の柔らかい陽を浴びて葉っぱがより美しかった。

オオヤマオダマキ(川連 黒森)

漢字表記は「大山芋環」。岩手県岩泉町の早坂高原にオオヤマオダマキの群生地があった。ビジターセンターの広場は「牛追の道」の碑があり「南部牛追歌発祥地」の標柱がある。6月下旬周辺を散策するとオオヤマオダマキに出合える。我家の坪庭にも昔から居座っている。開花後種が落ちて増えている。あまりにも多く増えて持て余している。

この写真は自家の杉林の林道で撮った。6月9日午前9時頃、ナラ枯れ被害にあったミズナラの伐採作業をしていた。薪ストーブの材料でこの作業は欠かせない。この林道にでオオヤマオダマキがみられるようになったのはつい2,3年前からだ。もともとこの場所にあったのか、それとも他から人や車で種が運ばれてきたかのかよくわからない。

杉林の隙間から陽の光で、鮮やかな姿に思わずシャターをきった。花びらの表面が独特な高級感を漂っている。写真を拡大してより印象を強くした。花の径は3㎝ほどで紫褐色の花、花弁は黄色。

オゼコウホネ(皆瀬 細沼)

オゼコウホネの漢字表記は「尾瀬河骨」。尾瀬ケ原に生えるコウホネで夏の尾瀬を象徴する水草といわれている。尾瀬の他に月山にも生えているが数が減ってきているといわれる。コウホネの柱頭は黄色。尾瀬、月山に自生しているのは赤いのが特徴。数年前月山のオゼコウホネに合ってきた。月山八合目、駐車場からすぐの阿弥陀ヶ原湿原。広さがせいぜい100㎡に満たない地塘にあった。氷河時代からの遺物とされるが季節が6月下旬だったので花は一輪だけ。地塘なので立ち入り禁止。カメラは望遠でやっと一枚。

細沼のオゼコウホネの群生。沼の水際付近でオゼコウホネの生えている場所に近づくことができた。花の真上から写真を撮れる等とは今まで想像すらできなかった。今年は例年になく雨が少なく、沼の水量は比較にならないくらい少ない。そのためにオゼコウホネに近づくことができた。マクロ機能のデジカメ、花の姿に魅了された。

アケボノソウ(仙北市 抱返り)

アケボノソウの漢字表記は「曙草」。花冠の斑点を夜明けの星空に見立てたことに由来する。リンドウ科センブリ属の分類されて花はセンブリと似ている。和賀山塊の仙人、渓風小舎さんの案内でたどりついた。アケボノソウは抱返りの杉の伐採地に固まって咲いていた。草丈が80㎝ほどの2年草。長さ1~5㎝の花柄。裂片に直径1.5mmの黄緑色の蜜腺溝が2個あって、裂片に濃緑色の斑点が多数ある。斑点の数は花弁それぞれ違うようだ。密腺にアリなどがエサとして群がり受粉の役に立っている。

多数のアケボノソウの中に花冠に斑点のないフナシアケボノソウ(班無し曙草)が混じっていた。この場所は平坦な杉伐採2年後の場所。杉林の中では花も草丈も弱々しかったが伐採後、十分な陽の光でアケボノソウ は旺盛な姿になっていた。

ツリガネニンジン(皆瀬ダム)

ツリガネニンジンの漢字表記は(釣鐘人参)。花期は8月から9月。10月下旬の写真でほとんど花は終わっていた。一株残っていたツリガネニンジン数段に分かれて咲く。この写真はあえて一輪の花にした。

キンエノコロ(川連 田屋面)

キンエノコロの漢字表記は「金狗尾」。イネ科エノコログサ属の一種で、一年生植物の草。穂の形がエノコログサとよく似ているが、穂にびっしり生える毛が、黄緑色のエノコログサと異なり、黄色である。その黄色が光を受けるさまを金色と見たのが名の由来である。

稲刈り直前のキンエノコロ。朝日を浴びて映える。排水路の土手にこの姿が50ⅿ近くも続くと壮観な眺めになる。「あきたこまち」の登熟を後押しているような気がする。

ムラサキセンブリ (稲川 山谷)

ムラサキセンブリの漢字表記は「紫千振」。千回振っても苦いといわれるセンブリ、ゲンノショウコ、ドクダミは日本の三大薬草といわれる。

ムラサキセンブリの生息地は日本列島に関東以西とされる。私の撮ったセンブリをムラサキセンブリとしたのに、単なる色変わり説等異論もある。

ネット検索で秋田からの記事はない。岩手に生育場所が確認されているという。環境省のレッドデータブックでは準絶滅危惧種に指定されている。茎も葉もムラサキ、写真展に出展したの開花後の姿。この写真は話題提供としてムラサキセンブリの出展した。花の終わったムラサキセンブリから少量の種子が採れた。来春蒔いてみる予定だ。