私は脳卒中後遺症として左片麻痺の身体障害者として10年超になります。

当時は元の健常者に戻りたいと、読書の範囲はリハビリ関連の本が多くありました。しかし、障害理解を学ぶ内にその範囲は障害に関わる社会の考え方の作品に読書の範囲が変わっていきました。それで私の本棚にあった本を適当に手に取り、再度読み返してみました。その中から心の隅に残った文面を2,3紹介します。

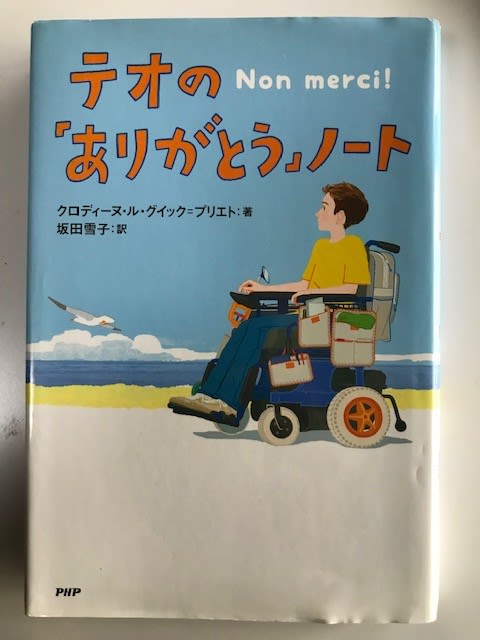

(1)「テオの「ありがとう」ノート」(坂田雪子訳、2016年3月、PHP研究所発行)

10数年間車いすで生活している上、障害者施設で暮らして居る

テオ少年の一大決心したこと・・・・・・・。

「ある日テオは[ありがとう]、「すみません」を言うのをやめることにした。何か頼むたびに、いちいちお礼を言うのに、うんざりしたからだ。でも、これはそうかんたんなことじゃない。」

(2)「わたしが障害者じゃなくなる日」(海老原宏美、2019年6月、旬報社)

生まれつき脊髄性筋萎縮症の病気にかかっている彼女が

30才代前半で著したこと・・・・・・。

わたしは重度障害者と呼ばれています。重い、障害のある、人。

確かにそうかもしれません。

でもね、じつは、わたしに障害があるのは、あなたのせいなのです。

そう言ったら、おどろきますか?

それはそうだよね。あなたはきっと私のことを知らない。私もあなたのことを知らない。なのに、自分のせいだなんて。

でもね、本当にそうかもしれないんだよ。

・

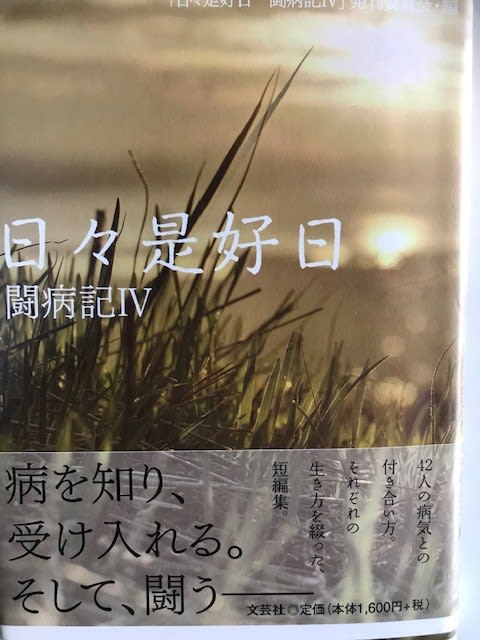

(3)日々是好日・闘病記Ⅳ(2013年12月、文芸社)

文芸社が募集した闘病に関わるエッセイ集の帯に記載されている一文に少し付記して・・・・・(実は、このブログ作者が入選した作品の中の一文です)

健常時何の制限も無い活動から真逆の別世界に落ち込んだ訳であるが、私は障害者になって思うことは健常時のままだったら既存の枠を出て自分から別世界に対し「相手の悩みを聞き気持ちを和らげてあげる」ことは多分無かったと思う。身体のどこか一つ不自由があるだけで他人への優しさ・思いやりがこれ程変わるものかということを肌身に感じ、私自身が逆に助けられていることで受容・回復につながっていると思う。

以上それぞれ単行本の中で気になるところを著しました。気になったところは、何故なのだ、本心は・・・?を明らかにする為に読み進めました。

今回は詩吟から離れた内容でした。次回またお会いしましょう。