世界の言語は語族に括ることができ、Y染色体Hgとの関連性もわかった。では語族より上位の系統はどうであろうか。

一部の言語学者は、語族より上のカテゴリーに「大語族」を提唱している。アメリカの比較言語学者グリーンバーグは、インド・ヨーロッパ語族、ウラル語族、アルタイ語族、日本語、エスキモー・アレウト語などユーラシア大陸の殆どの言語を「ユーラシア大語族」として括った。これは画期的な試みとして注目される一方で、言語学的証明はとうてい不可能であるために、言語学の世界で賛同を得られているとは言い難い。地球上の全人類は元をたどれば同一の祖先にたどりつく。よって世界の言語は「人類共通祖語」から派生していったはずである。しかしながら、語族間の系統を探るだけでもお手上げ状態なのである。

現生言語から同系性を確かめることが可能な可遡年代は5000年とされる。印欧語族は祖語が6000年前とされるが文献、石碑などの発見により過去の言語について研究可能であるからである。語族同士の系統はおそらく10000年以上遡るものであるから、言語学的には証明できないということになる。ではなぜ語族より上の系統は言語学的に証明できないのであろうか。それには語族形成のメカニズムを考える必要がある。

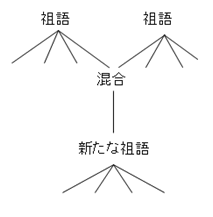

同一語族に属する言語は比較的最近拡散したものである。言語学的に証明可能であるかあるいは同系性が想定される5000~10000年前に分岐したものである。分布を広げた祖語は次第に分化していく。初めは方言といわれる小さな差異だが次第に別言語となっていく。下位分化した各言語は、次第に隣接する他系の言語や基層言語と接触、混合することになる。文法は保存するが語彙が大幅に入れかわったり、発音を保ちながら基礎語彙が交換してしまうなど、大幅な変化を起こす場合もある。時間がたてばたつほどこの効果は増えていく。言語学的に同系性が証明できる上限が5000~10000年前である理由も多くはここにあると思われる。他言語と混合して大きく変容してしまった言語は、系統を決定できなくなる。

このようにして成立した混合言語が、何かのきっかけで文化的優位性をもって再び広範に拡散したらどうであろう、新たな語族の誕生である。しかしその語族自体の系統は、混合を経ているために決定不可能なのである。世界の語族同士の系統が決定できない原因の多くがここにある。祖語自体が混合言語なのである。混合言語はハイリッドであるから系統的位置が定まらないのだ。

図1-28 語族の形成モデル

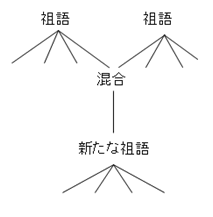

言語要素ごとの系統(文法、発音、人称代名詞、語彙など)に限ってみれば、世界の言語の系統樹を書くことは可能である。実際に人称代名詞を用いた世界の言語系統樹を描く試みがなされている(松本2010)。しかしそれをもってイコール言語の系統とすることはできないであろう。発音や文法も重要な言語要素であるからである。世界の言語は過去に何度も混合を経ているため、生物種のような純粋な系統樹を描くことは不可能であろう。

図1-29

では、遺伝子から見た場合どうであろう。先に語族を担うY染色体Hgが存在すると述べた。ある集団についてY染色体Hgをみればその集団の使用言語の系統がわかるのであろうか。言い換えればY染色体Hgの系統によって語族同士の系統も決定できるのであろうか。

残念ながらこちらも諦めざるを得ない。先に見たように同一語族内でも拡散するにつれ言語を担うハプログループが交換する「話者交換」が起きてくる。例えばインド・ヨーロッパ語族を担うY染色体HgはR1aであるが、西欧地域の多くでR1bに話者交換した。このR1bはもともとバスク語やイベリア語などを担うハプログループと考えられる。ローマ帝国支配時にイベリア語など非印欧語族分布地域であった西欧にラテン語が広まった。住民は殆ど交換せずにDominental Minorityが生じた。そのためフランス、スペインなどではR1bが60%近くを占めている。スペインは大航海時代直後に新大陸に進出したが民族移動の観点からみるとスペイン語を担うY染色体HgはR1bとすることができよう。しかしながらスペイン語の祖先であるインド・ヨーロッパ祖語を担うY染色体HgはR1aであり、一度言語交換が起きている。さらに言えば、インド・ヨーロッパ語族を担うHgが最初からR1aであったかも不確かである。拡散させたのはR1aであるが、拡散以前の祖語の段階でR1aが言語交換した可能性もある。このように考えていくと、言語は少なからず話者交換を経ており、Y染色体Hgの系統をもって語族間系統を決定することはほとんど不可能であると言わざるを得ない。

結論としては、言語はさまざまな混合、話者交換を経ているために、言語学的にも遺伝子の側面からも語族より上位の系統構築は、原理的に不可能といわざるを得ない、ということになろう。

→次頁「環境変動」へ

一部の言語学者は、語族より上のカテゴリーに「大語族」を提唱している。アメリカの比較言語学者グリーンバーグは、インド・ヨーロッパ語族、ウラル語族、アルタイ語族、日本語、エスキモー・アレウト語などユーラシア大陸の殆どの言語を「ユーラシア大語族」として括った。これは画期的な試みとして注目される一方で、言語学的証明はとうてい不可能であるために、言語学の世界で賛同を得られているとは言い難い。地球上の全人類は元をたどれば同一の祖先にたどりつく。よって世界の言語は「人類共通祖語」から派生していったはずである。しかしながら、語族間の系統を探るだけでもお手上げ状態なのである。

現生言語から同系性を確かめることが可能な可遡年代は5000年とされる。印欧語族は祖語が6000年前とされるが文献、石碑などの発見により過去の言語について研究可能であるからである。語族同士の系統はおそらく10000年以上遡るものであるから、言語学的には証明できないということになる。ではなぜ語族より上の系統は言語学的に証明できないのであろうか。それには語族形成のメカニズムを考える必要がある。

同一語族に属する言語は比較的最近拡散したものである。言語学的に証明可能であるかあるいは同系性が想定される5000~10000年前に分岐したものである。分布を広げた祖語は次第に分化していく。初めは方言といわれる小さな差異だが次第に別言語となっていく。下位分化した各言語は、次第に隣接する他系の言語や基層言語と接触、混合することになる。文法は保存するが語彙が大幅に入れかわったり、発音を保ちながら基礎語彙が交換してしまうなど、大幅な変化を起こす場合もある。時間がたてばたつほどこの効果は増えていく。言語学的に同系性が証明できる上限が5000~10000年前である理由も多くはここにあると思われる。他言語と混合して大きく変容してしまった言語は、系統を決定できなくなる。

このようにして成立した混合言語が、何かのきっかけで文化的優位性をもって再び広範に拡散したらどうであろう、新たな語族の誕生である。しかしその語族自体の系統は、混合を経ているために決定不可能なのである。世界の語族同士の系統が決定できない原因の多くがここにある。祖語自体が混合言語なのである。混合言語はハイリッドであるから系統的位置が定まらないのだ。

図1-28 語族の形成モデル

言語要素ごとの系統(文法、発音、人称代名詞、語彙など)に限ってみれば、世界の言語の系統樹を書くことは可能である。実際に人称代名詞を用いた世界の言語系統樹を描く試みがなされている(松本2010)。しかしそれをもってイコール言語の系統とすることはできないであろう。発音や文法も重要な言語要素であるからである。世界の言語は過去に何度も混合を経ているため、生物種のような純粋な系統樹を描くことは不可能であろう。

図1-29

では、遺伝子から見た場合どうであろう。先に語族を担うY染色体Hgが存在すると述べた。ある集団についてY染色体Hgをみればその集団の使用言語の系統がわかるのであろうか。言い換えればY染色体Hgの系統によって語族同士の系統も決定できるのであろうか。

残念ながらこちらも諦めざるを得ない。先に見たように同一語族内でも拡散するにつれ言語を担うハプログループが交換する「話者交換」が起きてくる。例えばインド・ヨーロッパ語族を担うY染色体HgはR1aであるが、西欧地域の多くでR1bに話者交換した。このR1bはもともとバスク語やイベリア語などを担うハプログループと考えられる。ローマ帝国支配時にイベリア語など非印欧語族分布地域であった西欧にラテン語が広まった。住民は殆ど交換せずにDominental Minorityが生じた。そのためフランス、スペインなどではR1bが60%近くを占めている。スペインは大航海時代直後に新大陸に進出したが民族移動の観点からみるとスペイン語を担うY染色体HgはR1bとすることができよう。しかしながらスペイン語の祖先であるインド・ヨーロッパ祖語を担うY染色体HgはR1aであり、一度言語交換が起きている。さらに言えば、インド・ヨーロッパ語族を担うHgが最初からR1aであったかも不確かである。拡散させたのはR1aであるが、拡散以前の祖語の段階でR1aが言語交換した可能性もある。このように考えていくと、言語は少なからず話者交換を経ており、Y染色体Hgの系統をもって語族間系統を決定することはほとんど不可能であると言わざるを得ない。

結論としては、言語はさまざまな混合、話者交換を経ているために、言語学的にも遺伝子の側面からも語族より上位の系統構築は、原理的に不可能といわざるを得ない、ということになろう。

→次頁「環境変動」へ