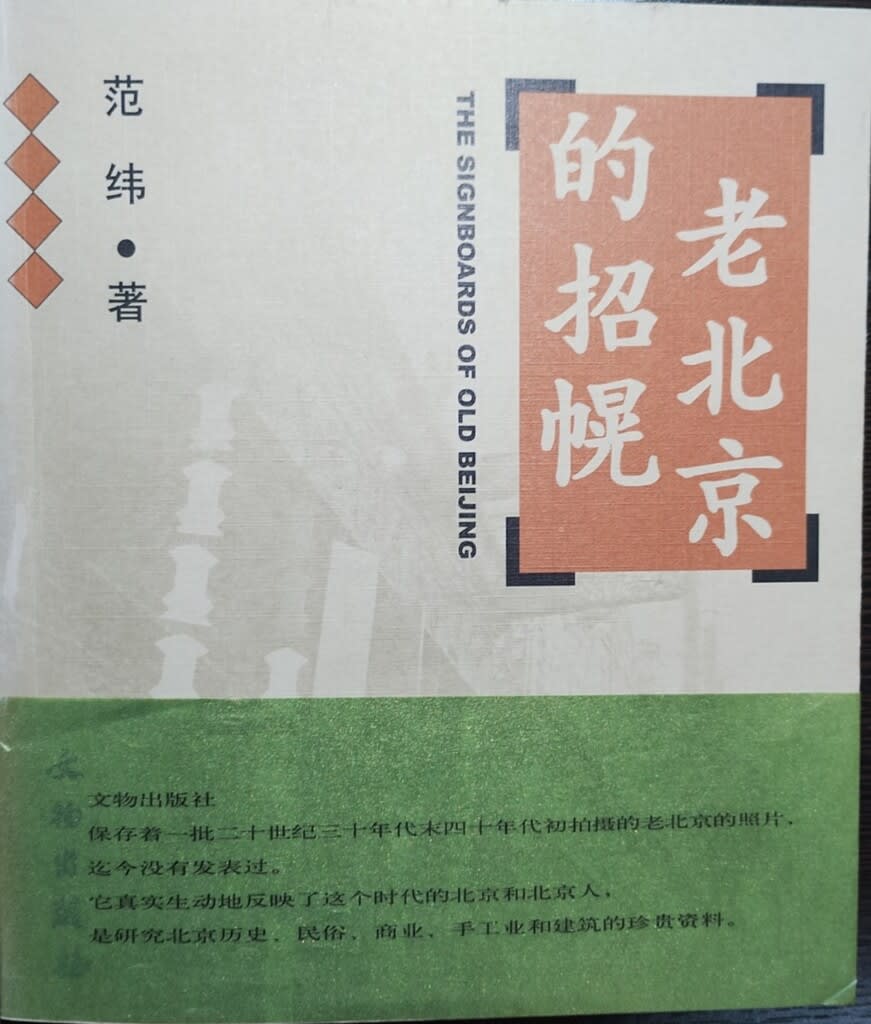

範緯著:老北京的招幌

文物出版社2004年12月第一版発行

この本は、文物出版社に保存されていた1930年代末から40年代初頭の北京の店舗看板の写真資料をまとめたものだそうです。

看板の歴史

招幌(看板)は招牌、幌子の総称で、中国の商業習俗の表現形式のひとつで、また商業広告のよく見られる形式である。

幌は伝統的な店舗の標記で、元々布で作った帷幕で、『玉篇』では「幌は帷幔なり」と言う。後に派生して酒旗の専称となり、また酒簾と呼ばれ、唐末には望子と称した。

酒簾

『広韵』では「青簾(青いのれん)は、酒家の望子。」「望」とは遠くを見ることである。古代の酒家は、門を開けて最初にすることは、酒旗を店門の外に高く掲げ、遥かに望むことができ、これを用いて酒客を呼んだ。張籍の『江南行』では「長干(昔の建康(南京)の里巷(裏町)の名)の午日春酒を売る。高く酒旗を江口に懸ける。」李中『江辺吟』では「きらきらした酒簾は酔客を招き、深い緑樹の隠に鶯が啼く」と、描写はこの光景である。酒店の酒が売り切れると、店は望子を引き下ろし、顧客を手ぶらで帰すのを防いだ。例えば孟元老『東京夢華録』ではこう言う。「中秋節の前、諸店は皆新酒を売る。……市民は競って酒を飲み、午(うし。11時から13時)未(ひつじ。13時から15時)の間に、どの店も酒が無くなり、望子を引き下した。」望が上がれば来て、望が無ければ止む。望子を酒旗と呼ぶのは、たいへん適切であった。後に望子は次第に発展して各行各業の標記の専称となり、その呼称は次第に幌子が取って代わった。これに対し、清の翟灝は『通俗篇・器用』の中で次のように解釈している。「今日長江以北では、凡そ市場の商人が掲げる標識は、尽く望子wàng ziで、その音が訛り、すなわち幌子huǎng ziと言うのである。」幌子は主に扱う商品の種類や業種を表した。

招牌は商店が門前にしつらえ、標識にしている商標であった。「招」は呼びかける意味で、「招は召なり。手を以て招と言い、言を以て召と言う。」(『楚辞・招魂序』王逸注)招牌は最初は文字の書かれていないのれんで、その後名号を題する者が現れ、続いて木製の牌(看板)がこれに代わり、大多数が店舗の名称と字号を題写した。これが店舗の標記である。店によっては招牌に商品の名称を題する者があり、例えば清代、蘇州のいくつかの店舗の招牌には、「定織細布」、「本客自制布匹」、「雑貨老店」などと書き、経営の範囲、内容を明示した。

招幌は、社会生産と交換が一定段階にまで発展した産物で、その歴史は相当長いものである。交換は最初、原始社会後期の氏族部落の間で発生し、当時は生産力が極めて低く、余剰産品は多くなく、物品の交換は偶然のことで、且つ交換の権利は部落の首領の手の中に握られていた。伝説の舜は「頓丘に販(ひさ)ぐ」。当時貿易を行うしるしは太陽と井戸であった。「日中を市と為す」(『易・系辞下』参照)、「古く未を市と為し、若し朝に井に聚り水を汲むに、貨物を井辺で貨を売り、故に市井と云う。」(『史記・平准書』参照)夏代に到り、物資交流がより発展し、当時有名な商族の人々が最も交換に長けていた。聞くところによると、商族の先祖の王亥は、曾て牛車を走らせ、帠を載せ、黄河の北岸に到り貿易を行った。遠古の貿易は、物を以て物に易え、招幌は必要無かった。

社会の進歩に従い、商業は社会経済のひとつの独立した部門になった。生産の発展、商品の増加で、集市貿易は既に相当盛んであった。『周礼』の記載によれば、西周の新興の都市には、商戸を中心とする「朝市」があり、また販夫、販婦を主とする「夕市」があり、正午には更に大市が行われた。政府はまた専門の人員を派遣し貿易活動を指揮し、「旌(旗の一種で、旗竿の先に五色の羽毛を飾り付けたもの)を上げ市をさせる恩恵を与えた」。旗で集市の開閉と市場の位置を指示したが、これは幌子の雛形と言うことができる。

春秋戦国時代、中国の古代社会の生産力の発展は新たな段階にまで発展し、新たな封建生産関係は次第に古い奴隷制の関係に取って代わり、私営商業が次第に官営商業に取って代わり、個人の商人の活動が増加した。鄭国には牛を売る弦高がおり、斉には商業で富を築いた陶朱公がいた。個人商店も出現し、『呂氏春秋・召類』の中でこう言った。宋の相国で司馬の子罕の隣に靴屋があり、「布靴に布を被せる仕事で三代の食を賄った」。個人商店の増加に従い、需要があったので、本物の幌も時運に応じ出現した。『晏子春秋』にひとつの寓話が載せられているが、それはこんな話だ。宋国に一軒の酒店があり、顧客を招き寄せるため、「幟(のぼり)を甚だ高く掲げた」。『韓非子』にも同じような物語の内容が載っており、その酒店は「その表が甚だ長し」と言う。「幟」と「表」は酒旗である。このことから早くも2千年余り前の春秋戦国時代、幌子が既に出現したことが分かる。

このようであったけれども、秦から北宋初期までの間、政府の商業抑制政策と専売制の措置により、都市の貿易地点は市場だけで許可された。『長安志』の記載によれば、唐代の坊は、坊門以外は皆壁で囲まれ、特別な許可が無ければ、勝手に大通りへの門を開けることができなかった。『唐会要』巻86に、太和5年7月くらいの巡使の上奏文が記載されている。「三品以上、坊内三絶(家柄や才徳に優れた者)にあらざれば、街に門を開くのを許さない。もし三絶でないのに、無理やり坊に開門させようとしたら、街路に面した戸は、尽く閉じるよう命じる。」こうした坊市制度により、都市の街角では招幌を見ることがほとんど無かった。

坊市制度はずっと北宋初期まで続き、この制度が廃止されて後、招幌はようやく再び街角に出現した。張擇端の『清明上河図』の上で、北宋の都の繁栄した様子が見られるが、各種の酒旗や字招が数多く見られる。『東京夢華録』や『夢粱録』など都市の記録の描写によれば、南宋の首都には数百の店舗名号があり、これらの名号(名称)はおそらく作者が当時の店舗の招牌(看板)に基づきそれらを記録したものであろう。多くの招幌の出現は、宋代の都市経済の発達を反映している。当時、東京(開封)には、富商や大商人が雲集し、交易活動に従事し、『続資治通鑑長編』の巻85に載った王旦の言によれば、「京師(都)で資産百万の者は極めて多く、10万以上、どこでも見られる。」元明清各時代の招幌は、宋代の招幌の形を踏襲しているのを除き、更にその他の民族の風習を融合し、都市から田舎に到るまで、招幌は随所で見ることができた。

北京は13世紀の金代から20世紀初頭に清王朝が打ち倒されるまで、ずっと中国封建王朝の首都で、政治、文化の中心であった。とりわけ明清時代の北京城は、封建社会の商業発展のひとつの縮図であった。各地の商賈が雲集し、店舗が林立していた。広告宣伝の役割を持った招牌、幌子が四方から集まり、たいへん特色があった。

最も古く北京の幌子を描写した古い書籍は『析津志』で、本の中で元代の都城の床屋、蒸し調理屋、小児科医、産婆、獣医、煎じ薬などの業種の幌子を列挙した。例えば、「市中の小児科医は、門口に木を刻んで子供の形を作り、錦の束の中で方相(厄除けの神様)のような姿かたちを標榜した。」

「産婆の家は、門口に赤い紙を竹ひごを籠に編んだものに貼って作った大靴をしるしにした。」「獣医の家は、門口に大小の木を刻んで壺状にし、長さ一丈に達し、赭石(しゃせき)でこれに色付けした。」

明代、世祖は北京に遷都し、商業が極めて盛んになった。猪市、羊市、牛市、馬市、果子市、煤市、灯市、廟市などがあり、大明門前が最も賑やかであった。蒋一葵は『長安客話・皇都雑記』の中でこう言った。「大明門前の棋盤街は、すなわち離合集散の象徴である。天下の士民は各々文書を以て至り、ここに雲集し、互いに肩が触れ車輪と車輪がぶつかり、一日中騒々しかった。」清代に到り、北京の工商業は種類が雑多であるだけでなく、名称もまた多かった。手工業について言えば、木工、石工、土工、漆加工、火薬、婚礼、東市の漆加工、 西市の漆加工など10の業種があった。職業の分化で、違った種類の店舗が街頭に並立するようになり、店主は顧客を招き寄せるため、巨費を惜しまず、店の正面を装飾し、精緻な招幌を掲げた。『寄云寄所寄』は言う。「都城の市肆(商店)が開店するのに、必ず鼓楽を盛んに張り、戸に彩絵を結ぶ。賀する者は果核を持ち盤を堆み、屏風で囲いて神を祀る。正陽門の東西の街に、招牌は高さ三丈余りのもの有り、金泥で白色の地を減らし、或いは斑竹で以てこれに嵌め込み、或いはまた金牛、白羊、黒いロバや豚の形象を彫刻し、しるしとした。酒肆(酒屋)には扁額と対聯が掛かり、余白には或いは木の罌(かめ。もたい(ほとぎ)。腹が大きく口の小さい瓶)を掲げ、或いは錫の杯を掲げ、扇状の装飾がちりばめられていた。」また『燕京雑記』は言う。「都の店舗は、体面を考え、彫刻を施し色とりどりに塗られ、窓や戸に錦や刺繍が掛けられていた。夜は灯を燃やすこと数十、紗の籠を被せた角灯、明るく輝き昼間のようだった。そんな店舗で東四牌楼や正陽門大柵欄にあるものは、とりわけ卓越していた。その中には茶葉店があり、高い甍に太い垂木、細い格子に広い窓、人物を彫刻し、黄金が敷かれた。美しい雲が陽に映え、まことに雄壮である。」