<学術論文>

藤田英樹・前川久男・宮本信也・柿澤敏文・岡崎慎治・二上哲志・藤田直子:注意欠陥/多動性障害児の被転導性に対する一次的要因としての選択的注意.心身障害学研究,30, 1-10, 2006.

http://ci.nii.ac.jp/naid/120000843793

<要旨>

近年のADHD研究ではADHD児の衝動性が注目され、衝動性の基礎過程として反応抑制の問題が検討された。このADHD反応抑制の問題とは、遅延反応を困難にするような運動抑制の問題をさした。ADHD児の反応抑制(運動抑制)の研究において、反応不整合課題(コンフリクト課題)が使用されることがある。

コンフリクト課題の1つとしてフランカー課題がある。この課題は1974年にオリジナル版が公刊されてから、現在でも脳機能イメージング研究で多用される課題である。この課題が多用される理由として、左右2択の選択反応を行うために反応が高頻度となり、反応エラーが生じやすくなることが挙げられる。そのため、ADHD研究では反応抑制課題の1つとされていた。

しかし、ADHD研究において重要な点が曖昧なままであった。すなわち、コンフリクト課題では反応決定(中枢過程)と運動決定(運動過程)の要因が複合しているため、コンフリクト課題におけるADHDの反応抑制について、中枢過程の問題であるのか、運動過程の問題であるのかが不明であった。

本研究では、コンフリクト課題であるフランカー課題において、運動決定(運動過程)の要因を低くし、反応決定(中枢過程)の要因を高くした「知覚フランカー課題」を作成し、ADHD児に実施した。その結果、ADHD児は全般的低効率と反応決定の低遂行を示した。知覚フランカー課題は反応抑制課題における反応決定を検討する課題である。情報処理の時間的順序から、ADHD児の反応抑制の問題は、反応決定(前運動過程)がトリガーとなり生じることが示唆された。

<学術論文>

藤田英樹・前川久男・宮本信也・柿澤敏文(2010)注意欠陥/多動性障害児の刺激定位の被転導性における動機づけの影響に関する予備的研究―動機づけの自己調節困難と外的補償の2重の影響について―.障害科学研究,34,169-177.

http://ci.nii.ac.jp/naid/40017175560

<要旨>

被転導性とは「気が散る」ことであり、ADHDの主要な不注意症状である。ADHDの被転導性は「気が散る」原因を除去しても必ずしも改善せず、「気が散る」ものがあるために、却って成績が改善する場合がある。つまりADHDの被転導性は「低下」と「改善」のパラドキシカルな2重の性質を明瞭に示している。被転導性についてのこの2重性質はADHDの大きな特徴であり、理論的解明が課題であった。

本研究では、ADHDの被転導性は、ADHDの2つの動機づけ特性、すなわち1)動機づけの自己調節困難、および2)外的刺激により得られる動機づけによる補償によって生じていることを仮説とし、この仮説を心理学実験により実証した。さらにADHDの2つの動機づけ特性が注意制御のトップダウンとボトムアップに対してそれぞれ組み合わさるようにして作用し、それによりADHD児の被転導性の2重性質が生じることを理論モデルとして図解した。

ADHDの被転導性とはすでに研究者の関心が低下していた過去の研究テーマである。しかし被転導性に対して関与する要因が少ないため、ADHD特性が明瞭に現れた。ADHDの動機づけ特性に関するこの理論モデルは、ADHDの被転導性だけでなく、反応抑制やワーキングメモリなどに対しても適用可能な中核メカニズムであると思われた。

<学術論文>

藤田英樹・前川久男・宮本信也・柿澤敏文・二上哲志・藤田直子(2007)Go/No-Go課題における刺激間間隔およびtarget刺激呈示確率の交互作用に関する健常児童の発達的研究―注意欠陥/多動性障害児および学習障害児のための基礎的研究として―.障害科学研究31,105-114.

http://ci.nii.ac.jp/naid/110007007780

<内容>

注意欠陥/多動性障害(ADHD)は不注意、多動性および衝動性の3つの臨床症状を示すが、現在のADHD研究はこのうち衝動性に注目している。ADHDの衝動性の原因は反応抑制の困難であるとする仮説が提起され、反応抑制の困難が「反応を遅らせること」の困難を引き起こすとされた。しかし実証的な反証として、ADHD児の反応抑制課題の成績は、刺激呈示の時間間隔(ISI)を短くすると改善し、ADHD児に特異的であることが示された。反応抑制課題における短いISI効果の解明は、ADHD解明の重要な手がかりである。

本研究は、ADHD児のための基礎研究として定型発達児(小学生)を対象に、従来の研究よりも短いISIの効果を検討した。その結果、反応抑制課題の押し間違いエラーに影響しているのは、「反応を遅らせる」能力よりも、課題に対する「油断(気を抜く)」であることが示された。定型発達小学6年児においてさえも、反応抑制課題の遂行に対して動機づけ(エフォート)が影響していた。このことは、ADHD児においては尚更、反応抑制に対して動機づけが影響していることを示唆している。

ADHDの反応抑制において、「反応を遅らせること」の困難というよりも、「課題に対する取り組み」の低さが原因となっていることが示唆された。また、本研究はヨーロッパのADHD研究において注目されていた認知エナジェティックモデルという理論モデルを、本邦においてはじめて導入した研究であると思われる。

<学術論文>

加我牧子・藤田英樹・矢田部清美・稲垣真澄:広汎性発達障害の疫学に関する文献的研究―自閉症を中心に―.精神保健研究,54, 95-107, 2008.

http://ci.nii.ac.jp/naid/40016633687

<内容>

自閉症スペクトラムないし広汎性発達障害の有病率の数値は、年々増加の一途を辿っている。本研究では、その増加は実質的なものではなく、見かけ上のものであることを考察した。その背景として、1)自閉症に対する理解が広まり、専門医への紹介率や自閉症の診断率が増加したこと、2)自閉症がスペクトラムとして定型発達との連続性が想定されるようになり、自閉症診断の外延(PDD-NOS 特定不能の広汎性発達障害)が拡大したことが挙げられる。

臨床場面では、自閉症、自閉的傾向、広汎性発達障害という用語は互換的に使用されることが多い。しかし臨床症状が類似していても、抱えている困難や予後は必ずしも同じではないため、狭義の自閉症と自閉的傾向(PDD-NOS)を区別して考える必要がある。自閉症診断について、標準的な(共有しうる)手続きを確立する必要があり、特にPDD-NOSをどの程度まで障害と捉えるのか、またPDD-NOSをどれだけ早期に診断できるかが課題である。

<学会発表>

藤田英樹・藤田和弘・竹田一則(2012)発達障害学生のキャリア支援におけるWAIS‐Ⅲの活用.日本リハビリテーション連携科学学会第13回大会(3月,山形).

「2012.pdf」をダウンロード

<内容>

- 学校教育と就労(労働)は理念・目的や方法において単純に直結している訳ではない

- 教育と労働では、使用される心理検査(アセスメント)についても相違が大きい

- IQ情報はどのような臨床場面でも必須であり、IQ測定のために使用される検査としてはWAIS-Ⅲ知能検査がスタンダードである。すなわち、WAIS-Ⅲ知能検査は教育と労働に共通する心理検査であり、キャリア支援に活用することが可能である。

- 発達障害学生のキャリア支援においては、学校で教えることよりも、むしろ学校では教えない、評価されない、保護されていたこと(雑談、コミュニケーション、自己管理、チームマネジメント、マルチタスク、プランニングなど)、あるいは教えた通りではない(建前と本音、お世辞など)ことに対する支援が課題となる。

- 以上のことをWAIS-Ⅲ知能検査において分析し、キャリア支援に活用するための方法を提案した。

<学位論文>

注意欠陥多動性障害児の注意制御における動機づけに関する認知心理学的基礎研究

藤田英樹

筑波大学博士 (心身障害学) 学位論文 (甲第5061号)

<内容>

注意欠陥/多動性障害(ADHD)は児童期に多くみられる発達障害の1つであり、成人期以降の予後は多様であり、二次的障害を予防するためにも早期からの適切な支援が必要とされる。

ADHDは不注意、多動性ー衝動性の3つの臨床症状を示す医学的診断概念である。ADHD研究の関心は、歴史的に見て、多動性→不注意→衝動性の順に変遷した。現在のADHD研究はADHDの衝動性に注目しており、衝動性の基礎要因として、反応抑制、実行機能ならびに動機づけの3つが挙げられた。ADHD認知理論としては、反応抑制理論(Barkley)、認知エナジェティックモデル(Sergeant)およびデュアルパスウェイモデル(Sonuga-Barke)の3つが代表的である。

本研究では、ADHD児の反応抑制を含めた遂行成績が報酬の動機づけにより改善することから、「遂行制御を働かせるために必要となる動機づけの困難」であることを考察した。ADHD児の反応抑制とは、運動抑制ではなく、尚早な反応決定と運動活性亢進の組み合わせとして説明される。

さらにADHD児の動機づけ特性とは、「努力を要する動機づけ(effort エフォート)の自己調節(self-regulation)困難」と、その困難を努力を要さずに得られる外的動機づけにより補償しようとすることである。

ADHD児の示す臨床症状とは、努力を要する動機づけの低さによる低遂行そのものに加えて、その動機づけの低さを補償しようとする行動(よそ見・立ち歩きなど)も含まれると考えられる。このことは、ADHDの古典的理論として知られていたoptimal stimulation理論(ADHDは過剰活性ではなく、過少活性の状態であり、より多くの刺激を必要とする)とつながっている。

<学術論文>

Fujita, H.

& Maekawa, H. (2012)

Improving performance of children with ADHD through

self-generating motivation during working memory:reciprocal influences between executive and motivational

aspects.

Japanese Journal of Special Education, 49(6),713-727.

(藤田英樹・前川久男:注意欠陥/多動性障害児のワーキングメモリ活動中に自己生成された動機づけによる遂行改善―遂行制御と動機づけの相互影響―)

http://ci.nii.ac.jp/naid/40019220732

オープンアクセス(刊行6ヶ月以降)

論文PDF>> http://blog.goo.ne.jp/hidefujita/d/20130826

<要旨>

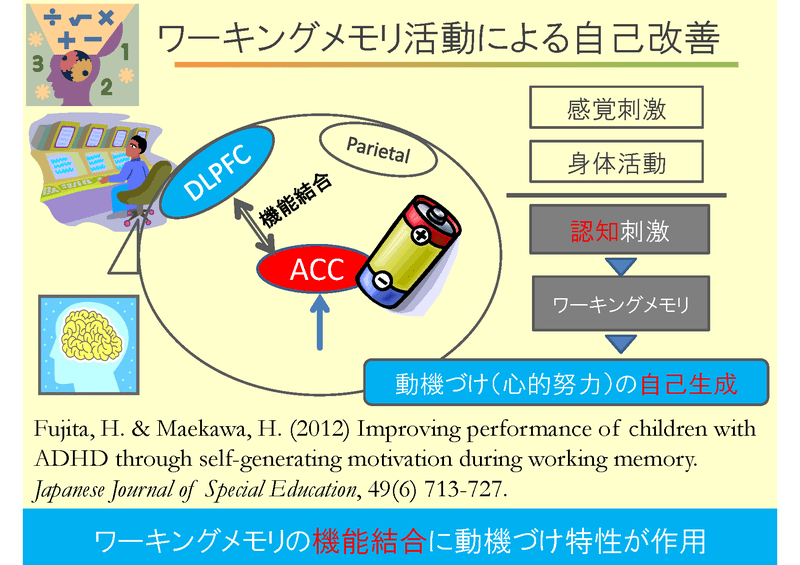

ワーキングメモリとは、脳内で情報をオンラインで保持しつつ、その情報を操作する機能である。この機能はプランニングやシミュレーションなどの基盤となってお り、熟慮した計画的な行動を支えている。また、ワーキングメモリ活動中には、環境刺激に対する即時的な反応が留保されることから、ワーキングメモリの障害 は発達障害の1つである注意欠陥/多動性障害(ADHD)を説明するメカニズムの1つとしても挙げられていた。確かにADHD児のワーキングメモリは定型発達児よりも低成績であることが示されていた。しかしその一方で、ADHD児のワーキングメモリが報酬の動機づけや、成人に至るまでの発達的変化、コンピュータープログラムを使ったトレーニングなどにより改善することも示されていた。

本研究では、あるADHD児は低負荷の言語性ワーキングメモリ活動を行うと、それ自体が認知的刺激となり、自己生成的に動機づけが生じて課題遂行を改善することが示された。適応的なADHD成人はこの自己生成動機づけを利用することを自然と身に付けているのかもしれない。コンピュータープログラムを使ったADHD児のワーキングメモリ・トレーニングにおいても、この自己生成動機づけが作用していると思われる。しかし他のADHD児は逆に、ワーキングメモリ活動を持続させることが負荷となり、遂行が低下した。このことは、ADHDの実行機能と動機づけが相互影響していることを示唆している。

現在のADHD研究において、ADHDに対して実行機能と動機づけは独立した2要因とされている。それに対して本研究では、ADHDの認知的な中核メカニズムに関して、実行機能と動機づけの相互影響という新たなパラダイムが示唆された。

<学会発表>

藤田英樹・藤田和弘(2012)高等教育における発達障害学生の学生生活支援―教育と福祉のつながり―.日本福祉心理学会第10回大会(東京成徳大学) 8月4日~5日.

- 高等教育では短期間に3つの移行を経験する

- 自己管理や対人コミュニケーションが求められるようになる

- 狭義の学修支援(単位履修に係る)に留まらない学生生活支援やキャリア支援が求められる

- 学校教育において教えなかったこと、評価されなかったこと、保護されていたこと(雑談、コミュニケーション、チームマネジメント、マルチタスク、プランニング、意思決定など)、あるいは教えた通りではないこと(建前と本音、お世辞など)に対する支援が必要となる。