現職の(経産省)官僚が書いたという噂の「原発ホワイトアウト」を読んでみた。電力会社のレイト(超過利潤)を守りながら「日本を貪り食らうモンスター・システム」を正確に描いたと評判である。

実は同じような「モンスター」の動きを私も少し指摘したことがある。2011年9月11日のブログ「『電気の国』の閉塞感を突き破ろう」である。

http://blog.goo.ne.jp/h-take888/e/19d01c9cfed659ec7ae4bd5609544b96

これは就任から1週間足らずで追い落とされた鉢呂経済産業大臣の話である。放射能に激しく汚染され、全住民が移住した福島県浜通りの街を視察し、『死の町』と表現したそのことが福島県民に対する冒涜だとしてマスコミに激しくバッシングされ、結果として鉢呂氏は大臣を辞職した。いまのマスコミは、それ以上のヒドい発言をしている復興庁の役人たちになんとも寛大なことか。

電気事業連合会の深い闇

私は鉢呂経産大臣の追い落としが電気事業連合会の「工作」に違いないと指摘したが、その「工作」部隊の中枢に切り込んだのがこの本である。中心は電気事業連合会の常務理事とされている。そして経産省の資源エネルギー庁次長と自民党の経済産業部会のドン。中枢中の中枢は、私が指摘したのと同じ「電気事業連合会」だった。この本では「日本電力連盟」と書かれている。

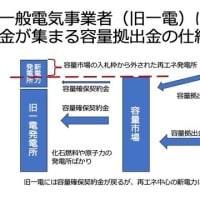

より具体的に書かれているのは、この電気事業連合会の「闇の金」のつくり方だ。総括原価方式という、経費に一定比率の利益を取ることが認められている電力会社は「経費を削る」必要がない。いやむしろ、経費を削っては「利益」が減ることになる会社だ。むしろふくらませて割増しで発注する。逆に仕事を発注される方から見ると、まったく値切られない、ありがたーい発注先となる。

電力会社の資材調達費は世間相場の2割高だという。常務理事はそこ(レント=超過利潤)に目を付け、1.5割は実際に受注側にくれてやるとして、残る0.5割を「X資金」として還流させる仕組みをつくった。その大半は政治資金で、政界工作に使われる。ときにはマスコミや学者・文化人の抱き込み工作にも使われる。

この本で「東栄会」と呼ぶ協力会社組織を作り、そこにこの還流資金をプール、電力会社が自由に使えるお金をつくった。この本では関東電力と書かれている「東京電力」で外部発注額は2兆円もあり、その0.5割でも800億円だという。同じ仕組みを他の電力でも作らせ、燃料購入などのお金でも「裏金」をつくった。正規に帳簿に乗っかる宣伝広告費や地元対策費とはまた別のお金だ。勝手に政界工作などに使って、適当に「東栄会」傘下の企業に割り振って帳簿は整えればよい。

電気事業連合会そのものの会計にいたっては完全に闇の中だ。世界に冠たる電力会社の業界団体なのに法人化もされていない任意団体なのである。会計報告の義務もなく、数千億円を動かしているであろう闇の資金は公には把握できないしくみとなっている。

「X資金」による政界工作

この本のドラマの舞台は「今」である。ちょうど夏の参院選の前に書かれたと思われる。9月1日第1刷となっているので、その1ヶ月前には原稿は上がっているはずだ。つまり参議院選挙で保守党(自民党)が大勝し、ねじれ解消というシナリオを折り込んで書いたのだろう。

第1章はその選挙の勝利からはじまる。この勝利に電気事業連合会が深くからんでいたのだと。主役はこの電気事業連合会(本では「電力連盟」)常務理事の小島巌だ。東電(この本では「関東電力」)総務部長を経て電気事業連合会の常務理事となっている。先の裏金の仕組みをつくったのもこの常務理事ということになっているが、実際にはもっと根深い。1970年頃の原発立地がはじまる頃に固められたとの説が有力だ。

電力会社は表向きは政治献金をしないことになっている。しかし実際には、取締役個人による個人献金や、パーティー券購入などで、おそらく政界全体の最大のタニマチである。X資金により、お金の出所はいろいろに散らばらせるので、総合していくらなどという姿は見えない。

しかし、電力会社にべったりと張り付いている「原子力ムラ」国会議員にはその恩恵ははっきり見えている。電力は漫然とお金をばらまくのではない。議員を選ぶのだ。発言をチェックし、どれくらい電力に貢献できるか、本気で原発推進か・・と。そして威力は落選したときにもっとも発揮される。再び政治家に戻れる器と判断すれば、落選期間中の仕事を世話して支える。◯◯私立大非常勤講師などの職だが、事実上教鞭などほとんど取らない。支給される手当の出先は「X資金」だろう。それは、弁護士や医者でもない限り、収入の道をほとんど閉ざされている日本の落選議員にとって「地獄に仏」ほどのありがたさなのであろう。とにかく面倒を見る。それは与野党を問わずである。こうして多くの議員が電力の手に落ちて行く。

はじめて姿を現したメディア工作部隊

第13章「日本電力連盟広報部」にはこんな記述がある。「新聞にいくら書かれようと、仮にそれがいくらステイタスのある朝経新聞(朝日新聞のことか)の一面であったとしても、社会的影響はそれほど大きくはない。しょせん反応するのは文字を読むインテリと反原発論者だ。しかしテレビは違う。国会議員から一般大衆まで見ている。」と。

そこで動き出す部隊がある。私はそれを「メディア工作部隊」と名づけよう。本文ではこうだ。「電力会社にはもともと正社員として検針や集金をしていた余剰人員のおばちゃんやおっさんが腐るほどいる。」(とてもご本人たちには失礼な表現で、申しわけないが原文通りである。)「各社の広報部では、別働隊としてこうした余剰人員を収容した特別な部屋を作り」(中略)「問題報道のあとは、余剰人員が一斉に電話やネットで『視聴者の声』に反論の声を届ける。」

『視聴者の声』は電力よりの声に埋め尽くされる。ネット工作もやる。2ちゃんねる、Twitter、Facebook、SNS連動型テレビ番組・・と。

そういう「メディア工作部隊」の活動のあと、各テレビ局のプロデューサークラスには電気事業連合会の広報部員から、より上の副部長や編集局長クラスには広報部長や小島(常務理事)が直接連絡をするのだ。やんわりと「デマなんかつかまされて大きく報道したらみっともないですよ」みたいな感じで。

編集局長クラスはほとんど電気事業連合会が費用丸抱えの海外電力調査などに参加しており「懇意」なのだ。これ以外にも宴席やゴルフ接待等を重ねていることが別の本では書かれている。海外出張などのさいには、100万円がつまった封筒の束が選別として渡される(という)。

こうして、電力はメディアを支配して来たし、福島原発事故後もその状況は変わっていないらしい。「メディア工作部隊」はかつての「反原発いやがらせ」の実動部隊を想起させる。チェルノブイリ原発事故後の反原発運動の盛り上がりに水をさした「いやがらせ」とは、反原発活動家の家に無言電話や差出人不明の郵便物を大量に送りつけるという事件。封書の中には「髪の毛」や「タバコの吸い殻」、受取人が映っていて千切られている写真、果ては受取人のポストから盗んだと思われる郵便物の残骸・・など。消印は北海道から沖縄までに分布し、海外からのものもあった。通信販売で高額なものを送りつけられた人や、寿司屋の出前50人分とかを勝手に注文された人もあった。本当にこんなことに加担させられた「おっちゃん、おばちゃん」がいたのなら、ぜひ私に連絡してほしい。

「原発」復活へのミッション

主人公の小島(日本電力連盟常務理事)は、第1章の参議院選挙保守党大勝のニュースを確認しながら、その後のミッションを書き留める。

1)原発の再稼働

原子力規制委員会対策と、頑なに再稼働に反対の新崎県知事対策。

2)電力システム改革の阻止

発送電一貫体制と原発の堅持。

3)世論対策

電力料金値上げの容認。

原子力規制委員会への対策は規制庁への仕込みだ。これは資源エネルギー庁次長の日村直史がやる。電力はこういうところにも手を回し、高級クラブやホテルの使用など、素知らぬ顔で面倒を見ている。環境省傘下の原子力規制庁の職員の大半はもともと経産省。片道切符ということで規制庁に派遣されているが、資源エネルギー庁とは同じ釜の飯を食っていた中だ。日村はぞんざいに規制庁の審議官に連絡を取る。規制委員会が原発再稼働の審議を長引かせるのを牽制しろと。

現在、北海道の泊1~3号機、関西の大飯3~4号機、高浜3~4号機、四国の伊方3号機、九州の川内1~2号機、玄海3~4号機の12機が再稼働にむけた安全審査申請が電力各社から出され審査中である。これに遅れて東電の柏崎刈羽7~8号機が新潟県の反対をかわす形で申請され、中国電力の島根2号機も10月中に申請という状況である。この本では名前を微妙に変え、玄海を除く10機が申請されているという設定だった。規制委員会の審査は最初の10基については5ヶ月をかけたが、その後は数週間に短縮された。(現実の審査は、6ヶ月では終わらないと見られている)

新崎県とは新潟県のことだ、つまり新崎県知事対策とは、柏崎刈羽原発再稼働の前に立ちふさがる新潟県知事対策のことだ。この本では、知事の贈賄事件をねつ造し知事逮捕というかたちで「障害」を排除する。手口は東京電力や東北電力の関連会社の中で巧妙に行なわれる。知事の親族(妻の父親)の会社が比較的割高で新潟県がらみの仕事を関連会社から受注。それを知事からの圧力だという噂を地方紙からスクープのように公にし、だんだんと全国ニュースにして、最後は総理まで使って検察をねじ伏せて立件させる。

おそらく福島原発事故前に原発への反旗を翻していた佐藤栄佐久福島県知事に対して実際に行使された追い落としと同様の工作だ。電力会社の関連会社だけでなく、原発立地対策として進められている「地域対策枠」という地元「コネ」採用のネットワーク、そして子飼の「自称」フリージャーナリストも活用すると書かれている。地域対策枠とは、「地元紙、地元テレビ・ラジオ局、県議、市議、村議、地元医師会、地元農協、地元商工会、ゼネコン、県庁幹部、市役所幹部、教職員組合幹部、果ては在日朝鮮人や地元の暴力団関係者の子弟まで」を将来の使い道を考えて採用するというもので、地元採用の9割を占めるという。

実はこの本が9月に世に出されたあと、あれほど柏崎刈羽原発の安全審査申請に反対していた新潟県の泉田知事が、急展開で申請を認めることになった(再稼働を認めたわけではないとはしているが)。何があったのかはわからないが、電力側の不気味な水面下の動きを実際に感じさせる出来事だった。

市民運動へは蔑視的な視点

この本を脱原発市民運動家の多くは喜んで読んでいるのかもしれないが、残念ながら筆者の市民運動への目はかなり曇っている。おそらく市民運動と本当に関わったことがないだろうし、市民一人ひとりが自分の頭で考えて動くことに「力」があるとは感じていないのだろう。

官邸前に集まる、ときに数十万人に及ぶ人々に対しても「烏合の衆」程度にしか見ていない。人格として登場するのは、おそらく「自然エネルギー財団」を模しているであろう「再生可能エネルギー研究財団」の玉川という女性だけだ。それも市民運動家というよりは、元マスコミアナウンサーで知恵より肉体を使った工作で原子力規制庁審議官のスキャンダルをつかむ。しかし、奮闘むなしく「日本電力連盟広報部」にひとひねりで潰される。「メディア工作部隊」やマスコミ各社と「日本電力連盟」の深いつながりの中で、「スクープ」が話題となったのは数日。その後は、激しい「犯人(内通者)探し」であぶり出され、内通者の原子力規制庁の職員とともに逮捕される。そこで世論の潮目が変わったと見るや、官邸前抗議への大弾圧と経産省前テントの一斉逮捕がやってくる。

現実社会の名称で書くと、新潟県知事の逮捕、市民運動家と政府内の内通者の逮捕、そして官邸前抗議への一斉弾圧、経産省前テントの一斉逮捕という流れで、国会周辺の脱原発運動が一掃されることになる。この過程で、参議院選挙で唯一市民派として当選した山本太郎議員(本文中では「山下二郎」となっている。)もデモ隊とともに逮捕される。

原発推進側のウラの事情を暴いたふうに言いながら、その実「脱原発は電力にはかなわないんだよ」とでも言いたいような書きぶりで私は違和感を覚えた。結局、この本では、「日本を貪り食らうモンスター・システム」を崩壊させるのはテロということになるのだ。

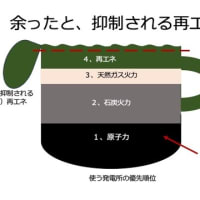

この本のプロローグと終章は、「送電線」という電力のもっとも弱い部分をクローズアップする形でテロリストを登場させる。爆弾低気圧による大雪の大晦日の夜に柏崎刈羽原発からの送電線を破壊するという方法である。100万ボルトの2系統の送電線を鉄塔破壊で全面的に切断された柏崎刈羽原発は発電した電力の送り先がなくなり緊急停止を余儀なくされる。問題はそれだけではなく、原発に送られる電気も断たれる(このあたりは仕組み的のそうなのか怪しい)。すでに福島原発事故で皆さんが目の当たりにしたように、原発は停止後も電気が必要だ。核燃料を冷却する水を送り続けなければメルトダウンにいたる。柏崎刈羽原発で外部電源を喪失し、非常用電源を立ち上げようとするが一つは大雪の中で燃料が凍結し、一つは津波を恐れて大雪では上がれない山の上に設置されていたという設定。結果的に冷却はできなくなり「第二のフクシマ」にいたる。

ウラ読みすると、そんなテロでも起こさなければ原発は止められないというメッセージだとすれば、この本のテーマはちょっと悲しい。もっと現実的に「原発を止める」ための道があると思うが、そういう明るい可能性は片鱗も出て来ない。残念ながら人々に希望を感じさせない本なのだ。

原子力損害賠償支援機構についての記述は皆無

これほど原子力ムラの内部を暴いた筆者であるから、まさか原子力損害賠償支援機構について知らないはずはない。「日本を貪り食らうモンスター・システム」が、あれほどの事故を引き起こしながら東電を存続させ、政府のカネ(税金)と消費者の電気料金で損害賠償も事故処理もまかなわせ、のうのうと再び原子力推進の流れを引き寄せることに成功したのは、ひとえに「原子力損害賠償支援機構法」だ。これに触れていないのも不思議だ。

原子力損害賠償機構の背景については昨年8月15日のブログ「東電存続が引き起こす日本国の崩壊その2 ―国民負担のための国有化路線―で書いている。

http://blog.goo.ne.jp/h-take888/e/5401e425d5a93b41e610313ec64205cc

まだ事故の混乱の最中、人々がまず身を守ることに必死になっていたときに、着実に原子力を復活させるこの方策を考えついたのはどんな奴なのか。表向きは仙谷由人と斎藤勁という民主党の2人の代議士ということになるが、彼らは何もわからない操り人形に過ぎないだろう。財務相と経産省の手打ちとも言われるし、東電勝俣(恒久)と財務省の勝(栄二郎)による勝勝連合の仕業とも言われる。しかし、本当のところ「真の黒幕」はまだ闇の中だ。

東京電力はこの法律により、2011年中に破綻することを回避できた。同時に損害賠償費用は少なくとも5兆円が国費から流し込まれることが決まった。実際にはそのカネを損害賠償にはまともに支払わず、銀行への債務返済や電力債の償還に使っている。とうぜん事故処理にも使っているが、お金には名前が書いてないからわからないだけだ。被害者への損害賠償は、あれやこれや係争中として長引かせる。

事故処理のお金も足りないので、汚染水を海に流す。意図的ではない振りをよそおって、もうお金がなくて不可抗力でーすと。すると政府が「前に出る」と資金肩替わりを国際約束してくれる。そして「レント=超過利潤」による「日本を食らうモンスター・システム」は温存されているのだ。

そこに切り込まなかったこの本に、著者の意図は何なのか。まさか、それすら見えないほど「アホな官僚」なワケではあるまいに。その不気味さに、まさに不思議な「ホワイトアウト」を感じるのだ。非力な一人の個人としての私としては、現実が、この本の通りに進まないことを切に祈りたい。

実は同じような「モンスター」の動きを私も少し指摘したことがある。2011年9月11日のブログ「『電気の国』の閉塞感を突き破ろう」である。

http://blog.goo.ne.jp/h-take888/e/19d01c9cfed659ec7ae4bd5609544b96

これは就任から1週間足らずで追い落とされた鉢呂経済産業大臣の話である。放射能に激しく汚染され、全住民が移住した福島県浜通りの街を視察し、『死の町』と表現したそのことが福島県民に対する冒涜だとしてマスコミに激しくバッシングされ、結果として鉢呂氏は大臣を辞職した。いまのマスコミは、それ以上のヒドい発言をしている復興庁の役人たちになんとも寛大なことか。

電気事業連合会の深い闇

私は鉢呂経産大臣の追い落としが電気事業連合会の「工作」に違いないと指摘したが、その「工作」部隊の中枢に切り込んだのがこの本である。中心は電気事業連合会の常務理事とされている。そして経産省の資源エネルギー庁次長と自民党の経済産業部会のドン。中枢中の中枢は、私が指摘したのと同じ「電気事業連合会」だった。この本では「日本電力連盟」と書かれている。

より具体的に書かれているのは、この電気事業連合会の「闇の金」のつくり方だ。総括原価方式という、経費に一定比率の利益を取ることが認められている電力会社は「経費を削る」必要がない。いやむしろ、経費を削っては「利益」が減ることになる会社だ。むしろふくらませて割増しで発注する。逆に仕事を発注される方から見ると、まったく値切られない、ありがたーい発注先となる。

電力会社の資材調達費は世間相場の2割高だという。常務理事はそこ(レント=超過利潤)に目を付け、1.5割は実際に受注側にくれてやるとして、残る0.5割を「X資金」として還流させる仕組みをつくった。その大半は政治資金で、政界工作に使われる。ときにはマスコミや学者・文化人の抱き込み工作にも使われる。

この本で「東栄会」と呼ぶ協力会社組織を作り、そこにこの還流資金をプール、電力会社が自由に使えるお金をつくった。この本では関東電力と書かれている「東京電力」で外部発注額は2兆円もあり、その0.5割でも800億円だという。同じ仕組みを他の電力でも作らせ、燃料購入などのお金でも「裏金」をつくった。正規に帳簿に乗っかる宣伝広告費や地元対策費とはまた別のお金だ。勝手に政界工作などに使って、適当に「東栄会」傘下の企業に割り振って帳簿は整えればよい。

電気事業連合会そのものの会計にいたっては完全に闇の中だ。世界に冠たる電力会社の業界団体なのに法人化もされていない任意団体なのである。会計報告の義務もなく、数千億円を動かしているであろう闇の資金は公には把握できないしくみとなっている。

「X資金」による政界工作

この本のドラマの舞台は「今」である。ちょうど夏の参院選の前に書かれたと思われる。9月1日第1刷となっているので、その1ヶ月前には原稿は上がっているはずだ。つまり参議院選挙で保守党(自民党)が大勝し、ねじれ解消というシナリオを折り込んで書いたのだろう。

第1章はその選挙の勝利からはじまる。この勝利に電気事業連合会が深くからんでいたのだと。主役はこの電気事業連合会(本では「電力連盟」)常務理事の小島巌だ。東電(この本では「関東電力」)総務部長を経て電気事業連合会の常務理事となっている。先の裏金の仕組みをつくったのもこの常務理事ということになっているが、実際にはもっと根深い。1970年頃の原発立地がはじまる頃に固められたとの説が有力だ。

電力会社は表向きは政治献金をしないことになっている。しかし実際には、取締役個人による個人献金や、パーティー券購入などで、おそらく政界全体の最大のタニマチである。X資金により、お金の出所はいろいろに散らばらせるので、総合していくらなどという姿は見えない。

しかし、電力会社にべったりと張り付いている「原子力ムラ」国会議員にはその恩恵ははっきり見えている。電力は漫然とお金をばらまくのではない。議員を選ぶのだ。発言をチェックし、どれくらい電力に貢献できるか、本気で原発推進か・・と。そして威力は落選したときにもっとも発揮される。再び政治家に戻れる器と判断すれば、落選期間中の仕事を世話して支える。◯◯私立大非常勤講師などの職だが、事実上教鞭などほとんど取らない。支給される手当の出先は「X資金」だろう。それは、弁護士や医者でもない限り、収入の道をほとんど閉ざされている日本の落選議員にとって「地獄に仏」ほどのありがたさなのであろう。とにかく面倒を見る。それは与野党を問わずである。こうして多くの議員が電力の手に落ちて行く。

はじめて姿を現したメディア工作部隊

第13章「日本電力連盟広報部」にはこんな記述がある。「新聞にいくら書かれようと、仮にそれがいくらステイタスのある朝経新聞(朝日新聞のことか)の一面であったとしても、社会的影響はそれほど大きくはない。しょせん反応するのは文字を読むインテリと反原発論者だ。しかしテレビは違う。国会議員から一般大衆まで見ている。」と。

そこで動き出す部隊がある。私はそれを「メディア工作部隊」と名づけよう。本文ではこうだ。「電力会社にはもともと正社員として検針や集金をしていた余剰人員のおばちゃんやおっさんが腐るほどいる。」(とてもご本人たちには失礼な表現で、申しわけないが原文通りである。)「各社の広報部では、別働隊としてこうした余剰人員を収容した特別な部屋を作り」(中略)「問題報道のあとは、余剰人員が一斉に電話やネットで『視聴者の声』に反論の声を届ける。」

『視聴者の声』は電力よりの声に埋め尽くされる。ネット工作もやる。2ちゃんねる、Twitter、Facebook、SNS連動型テレビ番組・・と。

そういう「メディア工作部隊」の活動のあと、各テレビ局のプロデューサークラスには電気事業連合会の広報部員から、より上の副部長や編集局長クラスには広報部長や小島(常務理事)が直接連絡をするのだ。やんわりと「デマなんかつかまされて大きく報道したらみっともないですよ」みたいな感じで。

編集局長クラスはほとんど電気事業連合会が費用丸抱えの海外電力調査などに参加しており「懇意」なのだ。これ以外にも宴席やゴルフ接待等を重ねていることが別の本では書かれている。海外出張などのさいには、100万円がつまった封筒の束が選別として渡される(という)。

こうして、電力はメディアを支配して来たし、福島原発事故後もその状況は変わっていないらしい。「メディア工作部隊」はかつての「反原発いやがらせ」の実動部隊を想起させる。チェルノブイリ原発事故後の反原発運動の盛り上がりに水をさした「いやがらせ」とは、反原発活動家の家に無言電話や差出人不明の郵便物を大量に送りつけるという事件。封書の中には「髪の毛」や「タバコの吸い殻」、受取人が映っていて千切られている写真、果ては受取人のポストから盗んだと思われる郵便物の残骸・・など。消印は北海道から沖縄までに分布し、海外からのものもあった。通信販売で高額なものを送りつけられた人や、寿司屋の出前50人分とかを勝手に注文された人もあった。本当にこんなことに加担させられた「おっちゃん、おばちゃん」がいたのなら、ぜひ私に連絡してほしい。

「原発」復活へのミッション

主人公の小島(日本電力連盟常務理事)は、第1章の参議院選挙保守党大勝のニュースを確認しながら、その後のミッションを書き留める。

1)原発の再稼働

原子力規制委員会対策と、頑なに再稼働に反対の新崎県知事対策。

2)電力システム改革の阻止

発送電一貫体制と原発の堅持。

3)世論対策

電力料金値上げの容認。

原子力規制委員会への対策は規制庁への仕込みだ。これは資源エネルギー庁次長の日村直史がやる。電力はこういうところにも手を回し、高級クラブやホテルの使用など、素知らぬ顔で面倒を見ている。環境省傘下の原子力規制庁の職員の大半はもともと経産省。片道切符ということで規制庁に派遣されているが、資源エネルギー庁とは同じ釜の飯を食っていた中だ。日村はぞんざいに規制庁の審議官に連絡を取る。規制委員会が原発再稼働の審議を長引かせるのを牽制しろと。

現在、北海道の泊1~3号機、関西の大飯3~4号機、高浜3~4号機、四国の伊方3号機、九州の川内1~2号機、玄海3~4号機の12機が再稼働にむけた安全審査申請が電力各社から出され審査中である。これに遅れて東電の柏崎刈羽7~8号機が新潟県の反対をかわす形で申請され、中国電力の島根2号機も10月中に申請という状況である。この本では名前を微妙に変え、玄海を除く10機が申請されているという設定だった。規制委員会の審査は最初の10基については5ヶ月をかけたが、その後は数週間に短縮された。(現実の審査は、6ヶ月では終わらないと見られている)

新崎県とは新潟県のことだ、つまり新崎県知事対策とは、柏崎刈羽原発再稼働の前に立ちふさがる新潟県知事対策のことだ。この本では、知事の贈賄事件をねつ造し知事逮捕というかたちで「障害」を排除する。手口は東京電力や東北電力の関連会社の中で巧妙に行なわれる。知事の親族(妻の父親)の会社が比較的割高で新潟県がらみの仕事を関連会社から受注。それを知事からの圧力だという噂を地方紙からスクープのように公にし、だんだんと全国ニュースにして、最後は総理まで使って検察をねじ伏せて立件させる。

おそらく福島原発事故前に原発への反旗を翻していた佐藤栄佐久福島県知事に対して実際に行使された追い落としと同様の工作だ。電力会社の関連会社だけでなく、原発立地対策として進められている「地域対策枠」という地元「コネ」採用のネットワーク、そして子飼の「自称」フリージャーナリストも活用すると書かれている。地域対策枠とは、「地元紙、地元テレビ・ラジオ局、県議、市議、村議、地元医師会、地元農協、地元商工会、ゼネコン、県庁幹部、市役所幹部、教職員組合幹部、果ては在日朝鮮人や地元の暴力団関係者の子弟まで」を将来の使い道を考えて採用するというもので、地元採用の9割を占めるという。

実はこの本が9月に世に出されたあと、あれほど柏崎刈羽原発の安全審査申請に反対していた新潟県の泉田知事が、急展開で申請を認めることになった(再稼働を認めたわけではないとはしているが)。何があったのかはわからないが、電力側の不気味な水面下の動きを実際に感じさせる出来事だった。

市民運動へは蔑視的な視点

この本を脱原発市民運動家の多くは喜んで読んでいるのかもしれないが、残念ながら筆者の市民運動への目はかなり曇っている。おそらく市民運動と本当に関わったことがないだろうし、市民一人ひとりが自分の頭で考えて動くことに「力」があるとは感じていないのだろう。

官邸前に集まる、ときに数十万人に及ぶ人々に対しても「烏合の衆」程度にしか見ていない。人格として登場するのは、おそらく「自然エネルギー財団」を模しているであろう「再生可能エネルギー研究財団」の玉川という女性だけだ。それも市民運動家というよりは、元マスコミアナウンサーで知恵より肉体を使った工作で原子力規制庁審議官のスキャンダルをつかむ。しかし、奮闘むなしく「日本電力連盟広報部」にひとひねりで潰される。「メディア工作部隊」やマスコミ各社と「日本電力連盟」の深いつながりの中で、「スクープ」が話題となったのは数日。その後は、激しい「犯人(内通者)探し」であぶり出され、内通者の原子力規制庁の職員とともに逮捕される。そこで世論の潮目が変わったと見るや、官邸前抗議への大弾圧と経産省前テントの一斉逮捕がやってくる。

現実社会の名称で書くと、新潟県知事の逮捕、市民運動家と政府内の内通者の逮捕、そして官邸前抗議への一斉弾圧、経産省前テントの一斉逮捕という流れで、国会周辺の脱原発運動が一掃されることになる。この過程で、参議院選挙で唯一市民派として当選した山本太郎議員(本文中では「山下二郎」となっている。)もデモ隊とともに逮捕される。

原発推進側のウラの事情を暴いたふうに言いながら、その実「脱原発は電力にはかなわないんだよ」とでも言いたいような書きぶりで私は違和感を覚えた。結局、この本では、「日本を貪り食らうモンスター・システム」を崩壊させるのはテロということになるのだ。

この本のプロローグと終章は、「送電線」という電力のもっとも弱い部分をクローズアップする形でテロリストを登場させる。爆弾低気圧による大雪の大晦日の夜に柏崎刈羽原発からの送電線を破壊するという方法である。100万ボルトの2系統の送電線を鉄塔破壊で全面的に切断された柏崎刈羽原発は発電した電力の送り先がなくなり緊急停止を余儀なくされる。問題はそれだけではなく、原発に送られる電気も断たれる(このあたりは仕組み的のそうなのか怪しい)。すでに福島原発事故で皆さんが目の当たりにしたように、原発は停止後も電気が必要だ。核燃料を冷却する水を送り続けなければメルトダウンにいたる。柏崎刈羽原発で外部電源を喪失し、非常用電源を立ち上げようとするが一つは大雪の中で燃料が凍結し、一つは津波を恐れて大雪では上がれない山の上に設置されていたという設定。結果的に冷却はできなくなり「第二のフクシマ」にいたる。

ウラ読みすると、そんなテロでも起こさなければ原発は止められないというメッセージだとすれば、この本のテーマはちょっと悲しい。もっと現実的に「原発を止める」ための道があると思うが、そういう明るい可能性は片鱗も出て来ない。残念ながら人々に希望を感じさせない本なのだ。

原子力損害賠償支援機構についての記述は皆無

これほど原子力ムラの内部を暴いた筆者であるから、まさか原子力損害賠償支援機構について知らないはずはない。「日本を貪り食らうモンスター・システム」が、あれほどの事故を引き起こしながら東電を存続させ、政府のカネ(税金)と消費者の電気料金で損害賠償も事故処理もまかなわせ、のうのうと再び原子力推進の流れを引き寄せることに成功したのは、ひとえに「原子力損害賠償支援機構法」だ。これに触れていないのも不思議だ。

原子力損害賠償機構の背景については昨年8月15日のブログ「東電存続が引き起こす日本国の崩壊その2 ―国民負担のための国有化路線―で書いている。

http://blog.goo.ne.jp/h-take888/e/5401e425d5a93b41e610313ec64205cc

まだ事故の混乱の最中、人々がまず身を守ることに必死になっていたときに、着実に原子力を復活させるこの方策を考えついたのはどんな奴なのか。表向きは仙谷由人と斎藤勁という民主党の2人の代議士ということになるが、彼らは何もわからない操り人形に過ぎないだろう。財務相と経産省の手打ちとも言われるし、東電勝俣(恒久)と財務省の勝(栄二郎)による勝勝連合の仕業とも言われる。しかし、本当のところ「真の黒幕」はまだ闇の中だ。

東京電力はこの法律により、2011年中に破綻することを回避できた。同時に損害賠償費用は少なくとも5兆円が国費から流し込まれることが決まった。実際にはそのカネを損害賠償にはまともに支払わず、銀行への債務返済や電力債の償還に使っている。とうぜん事故処理にも使っているが、お金には名前が書いてないからわからないだけだ。被害者への損害賠償は、あれやこれや係争中として長引かせる。

事故処理のお金も足りないので、汚染水を海に流す。意図的ではない振りをよそおって、もうお金がなくて不可抗力でーすと。すると政府が「前に出る」と資金肩替わりを国際約束してくれる。そして「レント=超過利潤」による「日本を食らうモンスター・システム」は温存されているのだ。

そこに切り込まなかったこの本に、著者の意図は何なのか。まさか、それすら見えないほど「アホな官僚」なワケではあるまいに。その不気味さに、まさに不思議な「ホワイトアウト」を感じるのだ。非力な一人の個人としての私としては、現実が、この本の通りに進まないことを切に祈りたい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます