前々回と前回記事において実存的視点というものをとりあげたのだが、そういう観点から過去に取り上げたこともある禅宗の公案「百丈野鴨子」について再度検討してみたい。

公案というのはいわゆる禅問答のお題のことと思ってもらって差し支えない。禅問答というと一般には訳のわからないことを指す、確かにそのようにとられても仕方のないようなやり取りが多いのだが、禅はあくまで宗教であり学問ではない。論理的な正確さよりも、修行者を導くための実質的な効果を重視する。その為に意表を突くようなやり取りが多くなるのである。 しかし、そのような奇妙なやり取りの中にも、哲学的な普遍性があるということについて、できる限り論理的に説明したいと思う。

私たちはエッフェル塔の写真を見て、「あっ、パリだ。」と言う。自由の女神なら「ニューヨーク」である。しかしエッフェル塔はパリではなく、自由の女神はニューヨークではない。当たり前の話である。では、なにを指してパリであるというのだろうか。同じパリと言っても、キュリー夫人のように研究室と自宅を往復していた人と、現代日本から観光に訪れた人とでは、全然違うものを見ていたはずだ。お台場には自由の女神のレプリカがある。この写真を子供に見せて、「ここがニューヨークだよ」と教えると、子供は「ふーん、そうなんだ、と納得する。一方、大人にはマンハッタンを背景にした本物の自由の女神の写真をみせて、「ぼくがニューヨークに行った時の写真です。」と言う。写真を見せられた子供も大人もそれがニューヨークの写真であるということを了解するのであるが、もちろん子供に見せた方はニューヨークのものではない。しかし、両者の了解の仕方に本質的な違いはあるのだろうか? 禅者にとってはそれらに本質的違いはない。それどころかニューヨークやパリそのものにも本質的な違いはないと見るのである。パリやニューヨークと言っても、単に「ここ」で想起しているにすぎない。モンマルトルの丘もセントラルパークもただのイメージによる「記号」に過ぎないのである。

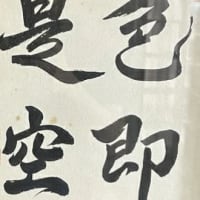

臨済禅ではその修業の第一歩において、「趙州無字」(狗子仏性)かまたは「隻手音声」の公案が与えられるのが通例である。趙州無字について言えば、先ず「無」字そのものになりきれと指導されるはずだ。論理的にはありえない話だが、とにかく師家を信じて、一日中「むーむー」言いながら過ごすことになる。で、ある時、「自分が無か無が自分か?」と言う状態になっていることに気がつく。その時同時に、あらゆる概念に本質的な差異がないことを「体感」するのである。それが空観である。一切皆空、パリもニューヨークも東京も、それらはすべて記号に過ぎない。本質的な実体はないのである。我々の思考・分別というものは単に記号を操作しているにすぎない、というのが禅の透徹したものの見方である。だから禅では、「ここ」しかないと言う。パリだニューヨークといっても、それは何処かにあるというものではない。ただいま「ここ」で想起しているにすぎないものなのだ。禅者にとっては「ここ」しかないのである。「ここ」というのは位置的場所のことではない。それは究極の主体とも言うべき、この世界の「開け」であり、いわゆる「無」のことである。

以上述べてきたことを前提に、碧眼録第五十三則「百丈野鴨子」を検討してみよう。これは唐代の名僧である、馬祖道一(ばそ・どういつ)とその弟子の百丈懐海(ひゃくじょう・えかい)の逸話である。ちなみに百丈は「一日作さざれば一日喰らわず。」の言葉で有名なあの人物である。

百丈和尚の修行時代のことである。馬祖大師のお供をして歩いている所へ鴨が飛んできた。そこで馬祖が百丈に訊ねた。

馬 : 「あれは何だ」

百 : 「あれは雁(野鴨子)でございます」

馬 : 「雁はどこへ行った」

百 : 「向こうへ飛んでいきました」

すると大師は百丈の鼻を思いきりひねりあげた。あまりの痛さに百丈が悲鳴をあげると大師が言った。

馬 : 「ここに居るじゃないか」

禅寺においては、すべての行為は自己究明につながるものでなくてはならない、と言うのが建前である。まじめな雲水は四六時中夢遊病者の如く公案に取り組んでおり、師家との会話も世間話と言うようなものであってはいけないというような事情がある。通常の会話としては百丈にまったく落ち度はないのだから、そのような前提を抜きにこの公案を論じてもそれは茶番になってしまう。

臨済と並び称されるような大禅匠である百丈禅師にもこのような小僧の時代があったのである。「雁はどこへ行った」と問われて、うかつにも「向こうへ」と答えてしまった。問題は「向こう」が何であるかもわからずに答えてしまったことである。己自究明のさなかにいる雲水ならば、「雁」だの「向こう」だの分別があるはずはないのだ。禅者には常に「ここ」しかないのである。

鼻をつままれた百丈は、その痛さに我に返った。「ここにいるじゃないか」と言われて、百丈はあらためて自己の本性を悟ったのである。

(参考 ==> 「公案インデックス」)