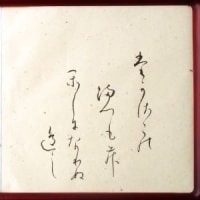

高野切第一種の最後の巻 第二十の拡大臨書を続けています。

大歌所御歌、神遊びの歌に続いて今回は 東歌(あずまうた)から2首を。

東歌

みちのくにうた

みさぶらい みかさとまうせみやぎのの このしたつゆはあめにまされり

御侍 御笠と申せ 宮城野の 木の下露は 雨に勝れり(1091番歌)

さがみうた

こよろぎのいそたちならしいそなつむ めさしぬらすなおきにをれなみ

小余綾の 磯立均し 磯菜摘む めざし濡らすな 沖に居れ浪(1094番歌)

「高野切古今集[第一種]」(日本名跡叢刊 二玄社 小松茂美氏監修-解説)から(漢字付きの歌を除く)。

一般に東国の人々の歌といわれる東歌が、

なぜこの巻第二十の神歌のところにあるのか、不思議に思っていましたら、

どうやらここでいう東歌は、

東国で作られた歌をそのまま採集したものではなく、

「東遊」(あずまあそび)という歌謡の歌、とのこと(日本文学者 片桐洋一氏ご所論)です。

「東遊」とは、日本国語大辞典(以下、大辞典)によれば、

“平安時代から行われた歌舞の名。

もとは東国の民間で行われていたものが平安時代に宮廷に取り入れられ、

貴族や神社の間にも行われるようになった。

後には専ら神事舞となる。”と。

第二十の神歌に入っている理由が分かりました。

この東歌全部で14首は、高野切では12首となっており、

その内訳は“みちのくに歌”7首と半分を占め、

“さがみうた”、“ひたちうた”、“かひうた”、“いせうた”、“ふゆのかものまつりのうた”がそれぞれ1首

となっています。

臨書しました1首目の歌は“みちのくに歌”の5番目の歌です。

歌中の語句は、大辞典その他の資料によると、

“みさぶらい”とは、お付きの方、お仕えする方の尊敬語、

(源氏物語の冒頭“‥女御、更衣あまたさぶらひける中に‥”を思い出しました)

“御笠と申せ”は、お笠をどうぞと申し上げよ、

場所は“宮城野”、仙台市の宮城野区あたり、

当地の木下(このした)とこの下露(このしたつゆ)に掛かる、

“下露” はその木々から滴り落ちる露

歌意は“お付きの方よ、ご主人様にお笠をどうぞと申し上げなさい。

宮城野の木(こ)の下は、木からおちる露のしたたりが雨にもまして激しいから”

ぐらいの意のようです。

当時のシチュエーションの細部は分かりませんが、

“つゆ”の時季に、宮城野の地を、身分の高いお方がお訪ねになった時の、

その土地のお方が詠まれた歌なのでしょう。

また、雨よけにどういうものを使っていたのかも分かりませんが、

菅(スゲ)で編んだ笠がより効果があったのでしょう。

菅(スゲ)で編んだ笠がより効果があったのでしょう。

ところで「みさぶらいみかさ」で始まるこの歌、

実は、芭蕉の「奥の細道」で次のように採り上げられていることを初めて知りました。

奥の細道(宮城野)(現代文にて抜粋)

「名取川を渡って仙台に入る。菖蒲がふく節句の日である。・・・中略・・・

宮城野の萩は茂りあって、秋の景色を想像させる。

玉田・よこ野を過ぎてつつじが岡にくるとあせびの花の時季だった。

日の光も入ってこない林に入ると、ここを木下というところだと。

昔も露が深かったからこそ、『みさぶらいみかさ』と土地の人たちは詠んだのだろう。

薬師堂、天神などの御社を拝してその日は暮れた。

・・・以下略・・・」(引用終わり)

いやはや、芭蕉に全てを説明してもらいました。

緑一杯ここ宮城野の地は、私も30年ほど前の一時期住んでいたことがあります。

また、上の芭蕉の紀行文にある“つつじが岡”には、

当時大変お世話になった方が今も住んでおられるところです。

googleマップで、榴ケ岡、木下、薬師堂はすぐ近くであることも確認しました。

・・・感慨も一入で、この歌に出会えたことを喜んでいます。

次に相模歌に参ります。

歌中の語句は、

“こよろぎ”は後述します、

大辞典によれば、“立ち均す”はその場所に常に立ち入って平らにする。

転じて常に行き来する、幾度となく往来する。

“磯菜”は磯の海藻。

転じて常に行き来する、幾度となく往来する。

“磯菜”は磯の海藻。

“めざし”は目刺と書き、

子供の頭髪を垂らして、目に触れるほどの長さで切りそろえたもの。

転じてその年輩の男女の童子。

この“めさし”が高野切では “あさし”となっており、

定家本はじめ諸資料から“めざし”ということのようで、拙ブログでもこちらで。

この歌については、地元神奈川県の、県立の図書館で紹介されている郷土の歌の案内が最適でしょう。

そのページには次のように記されていました。

「こゆるぎのいそ」は古代の相模の国府がおかれた旧余綾(よろぎ)郡の海浜であり、

現在の大磯から小田原にあたります。

「こよろぎ」「こよるぎ」「こゆるぎ」などの表記がありますが、

玉藻や千鳥を景物に多くの詠歌が生まれています。

「こよろぎのいそたちならし磯菜摘む めざし濡らすな沖に居れ浪」

こよろぎの磯を走りまわって、磯の海藻を摘んでいる前髪のかわいい乙女を濡らすな、波よ沖に居なさい。(引用終わり)

波に命令するという珍しい歌で、それだけ童女を大事にしたい、ということでしょう。

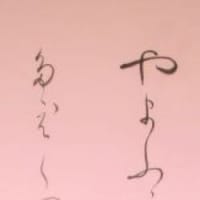

書道としては、

1首では、みさぶらい、みかさ、みやぎの、と“み”が3連続、

みちのくの最初を入れれば4連続

2首最後のみも入れての み尽くし

お手本のそれぞれの“み”を書くときは、ついつい肩に力が・・・。

2首の“磯立ち均し 磯菜摘む・・・”の語感の心地よい響き

・・歌全体のリズムを大事にしなければと、念じて書きましたが・・・。

これも何時もの事ですが、コメントで普段全く見もしないことを教えてもらい、「ほーそうなんだ」と感心ながら読ませて頂いています。

仙台懐かしかったと思います。

私も時々ユーチューブで過去居たことのある場所を見たりします。昔はユーチューブなど有りませんから、やはり歌等でその地の文化等を思ったのでしょう。

東歌、中身を紹介していただき、宮城野、名取、榴ケ岡など一時期過ごした懐かしい地名も、相模国分寺跡地を日々眺めている自分にとって馴染みを感じ、心楽しい解説で嬉しくなりました。