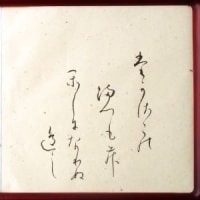

継色紙を臨書しました。(料紙使用 50㎝×25㎝)

筆は、この夏新しく入手し、蓬莱切などを書きました兼毫小筆です。

めづらしき声ならなくにほととぎす ここらの年の(を)飽かずもあるかな

“ならなくに”と“ここら”の意味が分からないので古語辞典(三省堂)で調べましたら、

“ならなくに”は、その解釈の一つに“・・・ではないのに”というのがあり、

それを使った例歌として本歌が掲載されていました。

“ここら(ここだ 幾許)”も“数の多いこと”とありました。

なお、後ろ3行は“あ可須裳悪流閑那”です。

悪(あ)は意(い)と間違い易いですが、ちゃんと使い分けされているようです。

歌意は

(毎年聞くので)珍しい声でもないほととぎすだが、長い年をよく飽きもせず鳴いていることよ

歌は古今和歌集からで、その作者名は出ていませんが、

他の歌集などを根拠に、紀友則の歌とされています。

賀歌の中に配されていることから、長年声を聞ける人の長寿と結びつけての解釈も。

上掲の左から4行目“ここらの年の”は、原歌では“ここらの年を”となっているようです。

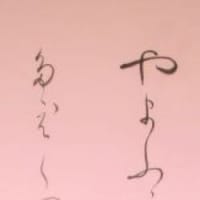

さてさてこの継色紙、和様の書などによると、

万葉集や古今和歌集から和歌一首を

色違いの料紙二枚に継ぎ書きしているためこのように呼ばれていると。

又、伝小野道風(966年没)筆とされていますが、

実際はその書風から、平安中期(11世紀初め)の書写と推定される、とありました。

継色紙は空間のとり方が絶妙で、自分などには絶対真似できない世界です。

仮名の文字の方も、どこか寂しげな独特の味わい深さを感じます。

そこで“め”から“那”までの、本歌31文字の一つ一つについて

“角川 書道字典”(仮名篇50音順)で当ってみました。

何と何と、この31文字のその殆どが、継色紙を代表する文字(の一つ)

として掲載されていました。

こんな作品は滅多にないと思われます。

千年の月日を経て尚、光を放ち続ける・・・何とすごいことでしょうか!

書は相変わらず、流れるようにサラサラとバランスよくお見事です。

歌そのものがそうなんでしょうが、前段で状況を後段でその主張をしていることが多いと思いますが、丁度色紙の色の変化とも合っていて良いのかも知れません。

このような色紙に書かれた優しい書は、心を和ませる癒しの作品と思い、自在に書けるスキルを持った作者に敬意を表します。