自分の目にある梁

これまでのブログの中で、イエスの“人をさばくな”という教えは、極めて重要な教えであることを私は強調させていただきました。とは言え、イエスの山上での教えの中で注目すべき重要な教えは、実は他にもあるのです。それは、“人をさばくな”というメッセージを語られた直後にイエスが続けて述べられた次の言葉に注目してみて下さい。

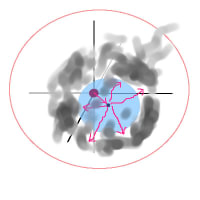

「なぜ、兄弟の目にあるちりを見ながら、自分の目にある梁を認めないのか。自分の目には梁があるのに、どうして兄弟にむかって、あなたの目からちりを取らせてください、と言えようか。・・・まず自分の目から梁を取りのけるがよい。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目からちりを取りのけることができるだろう。(マタイによる福音書7章3節~5節;日本聖書協会の口語訳聖書から)

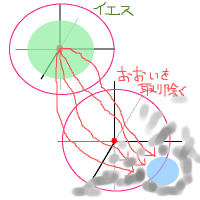

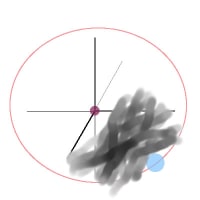

ここで、イエスは、“さばいている人”の目の中には“梁”というものが存在していることを指摘されています。その“梁”の存在が妨げとなってしまっているために、さばいている人自身はしっかりと見ている、よく分かっていると思っているものの、実は、真実や真相や実相が隠れてしまっていて見えなくなっているというわけです。さばいている人には、外面的なほんのわずかな一部分だけしか実は見えていないのです。

この“梁”が象徴しているものは、この世の常識的な考え、偏向した考え、先入観、思い込み、誤解、刷り込み、洗脳、固定観念、偏狭な考え、・・・などではないかと思います。 このような“梁”が存在している人に限って、他人の目にある小さなチリが気にかかって仕方がないものです。そして、自分では“善意”(?)と思って、相手の目にあるチリの存在を指摘してみたり、非難してみたり、批判してみたり、「どうもそれが邪魔のように思うので、私が代わりにそれを取り除いてあげましょう」などと言って、その人のためにお節介なことをやろうとさえしてしまうようなのです。

前回のブログ(7)では、放蕩息子の譬について研究しましたが、この放蕩息子の兄の目にもこのような“梁”があったために、放蕩息子が家に帰ってきたことを父のように喜ばしいものとは決して思えませんでしたし、また、父は言ってたように、自分がいつも父と一緒にいる幸せも、父のものは全部自分のものなんだということを理解することができず、ただ放蕩に身を持ち崩した弟と自分とを単に比較し、弟をさばいていたので、自分がいかに恵まれているのかという現実すら見えない程に“盲目”になってしまっていたのでした。

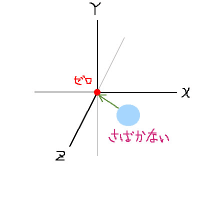

ところで、“さばく人”と“さばかない人”との間に相違点があるとすれば、それはその人の目に“梁”があるか、ないかの違いです。では、“さばく人”が“さばかない人”に変身していくために、あるいは、進化し成長していくためには、一体どうすればいいのでしょうか?

実際に、、“さばく人”が“さばかない人”に変わっていくことは、そんなに容易いことではないと私は思います。皆さんも、おそらくそのように考えるのではないかと思います。それよりも、むしろ「らくだが針の穴を通る方が、もっとやさしい」と言えるかも知れません(マタイによる福音書19章24節;日本聖書協会の口語訳聖書)。

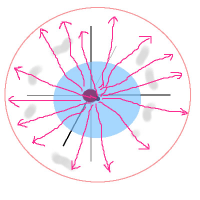

イエスは山上での説教において、“人をさばくな”と命じられたわけですが、それを実践するための秘訣としてイエスは、実に“まず自分の目から梁を取りのけるがよい”と教えられたのではないかと私は思います。では、自分の目から“梁”を取り除くとは、具体的にどうすることなのでしょうか? 今後のブログで、このテーマについての研究をさらに深めてまいりたいと思います。皆さんも、どうぞしばらくこの課題についていろいろと思い巡らせてみて下さい。

* * * * *

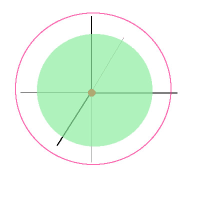

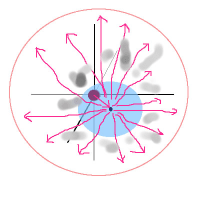

ところで、イエスは山上の説教において、「目はからだのあかりである。だから、あなたの目が澄んでおれば、全身も明るいだろう。しかし、あなたの目が悪ければ、全身も暗いだろう。だから、もしあなたの内なる光が暗ければ、その暗さは、どんなであろう。」(マタイによる福音書6章22~23節)とも教えられました。ここで、“目が澄んでいる”とはその人の目に“梁”が存在していない状態を意味し、逆に、“目が悪い”ということはその人の目に“梁”が存在している状態を意味していると考えられます。

イエスが言われる“目が悪い”ということに関連して、弟子のペテロは霊的な意味における「盲人」、「近視の者」というは、「自分の以前の罪がきよめられたことを忘れている者」(ペテロ第2の手紙1章9節)であると捉えていることは、とても興味深いことです。

ここで、“罪”とはどういうものなのかについて、これまでのキリスト教の教理とは異なった視点から捉えてみたいと思います。その上で、“罪”と“梁”の関係はどうなっているのかについても考察してみたいと思います。

・・・ブログ(9)に続く(ブログの字数制限を越えてしまいましたので)・・・

2月13日(水)22:23版 ⇒ 2月18日(金)19:50増補版 ⇒ 2月16日(土)08:22一部改訂版

随時、改訂版や増補版を出すことがありますので、ご了承を。