「あいちトリエンナーレ2013」やなぎみわ《案内嬢パフォーマンス》は、愛知芸術文化センターの大きな吹抜けで昼間に上演された。このスペースはガラス張。夏の強い太陽光の下で演じられ、音響効果は使用できたが照明効果は使えない。そうした不利な状況下でありながら、良く観者を集中させることができたパフォーマンスだった。

「あいちトリエンナーレ」は3年前の第1回から、造形美術のみならず、ダンスや演劇などのパフォーミングアーツが加わっていることが他の現代美術祭にはない特色である。その中でもとりわけ両分野を越境するやなぎの《案内嬢パフォーマンス》は、その形式においても新鮮さを持っていた。

映画や演劇、ダンス、音楽などホールや劇場といったブラックボックスの中で行われる舞台芸術は、観客席など周囲を暗くしスポットライトで観客を舞台に集中させることが容易だ。つまり、観者を感情移入に誘導しやすい。マーシャル・マクルーハン流に言えば、ホットメディアといえよう。

一方、絵画や彫刻、写真などの造形芸術は、一般的にはホワイトキューブと呼ばれる美術館の展示室に設置されることが多い。こちらは、客観視して批評眼を働かせて鑑賞することになる。対比的に言えばクールメディアである。

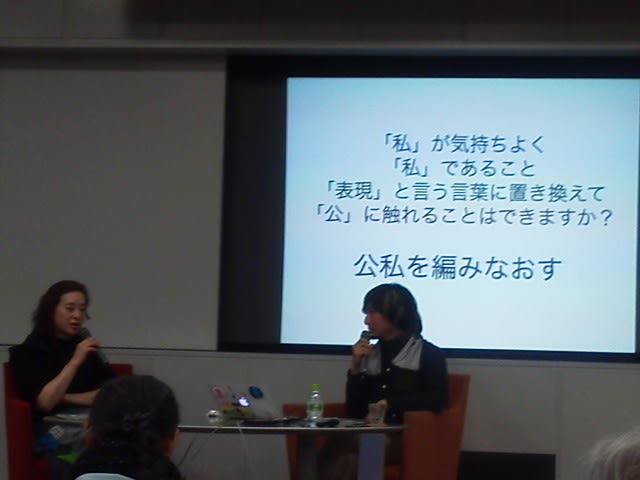

そういう意味で、照明効果や音響効果が使えない白昼下のパフォーマンスはどちらつかずで、観者もスタンスを取りにくい。家庭で昼間にTVやビデオを見ているようなカジュアルな感覚に近い。最近の映像インスタレーションと呼ばれる形式では画面を大きくし、薄暗いホワイトキューブで展示することによって、この問題を解決している場合も少なくない。ホワイトキューブとブラックボックスの境界は曖昧化している。

さて、今回の《案内嬢パフォーマンス》は、観者にはあらかじめFMラジオが手渡され、イヤホンで台詞や効果音を聞くことになる。このイヤホンがホットメディアの役割を発揮し観者を音響的に集中させることにかなり大きな効果があった。登場人物はやなぎの十八番の案内嬢だが、今回の衣装はあいちトリエンナーレのテーマカラーのスカイブルー。フレアーのスカートが美しい。20分間ほどのパフォーマンスであったので、ストーリーは演劇というほどの筋があるわけではない。「ラジオ・東京」という米国に対するプロパガンダ放送と、サミュエル・ベケットの《ゴドーを待ちながら》を引用、融合したもの。案内嬢は「ラジオ・東京」のアナウンサーも演じた。

古くはワーグナーの楽劇、新しくはピナバウシュのタンツテアターを意識すれば、ダンスと演劇に、話芸としてのアナウンス、それに無線メディアを加えた欲張りな形式となっている。このようにホットメディアとクールメディアが混在しながら構成されているが、観者の意識を少しも弛緩させることがなかった見事な舞台であった。