長々と前置きを展開してきたが、いよいよ本格的な行程読みに入る。

正攻法で、『倭人伝』のいう通りに進めば、そこにはいったい何があるのか……。

邪馬台国研究史上、かつて前例のなかったことを試みる。

❶狗邪韓国へ

「帯方郡から倭に至るには、海岸に沿って水行し、韓国を経て南行し東行すると、倭の北岸の狗邪韓国に到る。ここまで7000里余りである」。

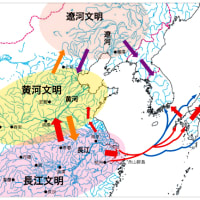

先に朝鮮半島の倭の存在が確認したが、「郡より倭に至るには」の倭は朝鮮半島の倭であり、「その北岸」は「朝鮮半島南沿岸部にある倭の北岸」という意味に理解する。

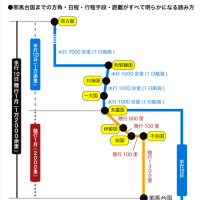

※末盧国から邪馬台国までの(陸行1月に相当する)2000里を、直線距離で約134.0km(魏の公式尺度の約6.5分の1)として設定したのが外側の赤線。古代人たちの道のりが不明のためやや正確さに欠ける面はあるが、陸路の曲折行程の分を80%前後とみなして差し引いたのが、淡い紫色で現した範囲である。この範囲に邪馬台国があったものとして進むことにする。

海にも川のような流れがあり、この、川のような(周期的に変化せず、ほぼ一定の向きや速さの)流れを海流という。日本の南を流れている黒潮の速さや量は場所や時により違うが、沖縄島の西方では最大時速4.0km(大人が歩く速さ)、 紀伊半島沖合では最大時速6.0km大人の急ぎ足程度の速さ)以上で流れる。さらに、時には時速9km程度の流れが観測されることもある。

対馬暖流は対馬海峡の西水道(韓国側)と東水道(日本側)から入り込む。このときの速さはおおよそ時速2.0kmだが、西水道で最も速い流れは時速6.0kmにもなる。

対馬海峡を抜けて日本海に入るとおおよそ時速2.0kmで流れ、大半は津軽海峡を抜けて太平洋に出る。

潮流とは海面が高くなったり低くなったりすること(潮汐)に伴って、1日1回または2回の周期で海水が流れることである。太平洋や日本海の外洋では一般に弱い流れであるが、瀬戸内海の来島海峡や九州の早崎瀬戸(有明海)などの海峡では 時速11.0km以上で流れている。特に鳴門海峡では、強い流れの時に時速19.0km以上で流れている。この速さは、トップクラスのマラソン選手が走る速さである。 (海上保安庁海洋情報部・日本近海の海流)

一説によると、対馬から手漕ぎ船で行く場合は一旦西へ向かって漕ぎだして、対馬海流に乗ってから半島へ向かったという話がある。必然的に、行きと帰りでは航路が違っただろうことも容易に推察できる。こうしたことを踏まえたうえで、対馬と朝鮮半島との渡海ルートを想定したのが下の図である。こうしてみると、九州から朝鮮半島へは比較的容易にいけるが、その逆のルートは容易ではなかったことも分かる。

❷対海国へ

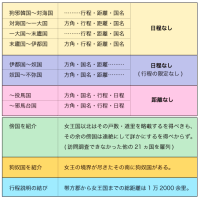

「狗邪韓国からはじめて一つ海を度る。1000里余りで対海国に至る。その官を卑狗といい、副官を卑奴母離という。そこは絶海の孤島で、面積は400百平方里ほどである。その地形は険しく、深い林が多く、道路は獣の小道のようである。1000戸余りある。島には良い田がなく海産物を食べて自活し、舟で南北(朝鮮半島、壱岐、九州)に出かけては、海産物と糴(穀物)とを物々交換している」。

ここでは方角が省略されているが、対馬は半島南岸から視認できる位置にあるからだろう。また、この1ヵ所だけ「渡」ではなく「度」とある件については先に説明した通りである。

私は、当時の倭人は漢字で通じる言語をある程度使っていたものとみている。倭人が自発的に使ったと思われる漢字言語としては、大率、大倭、瀚海(対馬と壱岐の海峡をこう呼んだ)、持衰(江戸時代まで北前船に載せていた持斎)がある。

そうした事実から、対馬については、同じような形と大きさの二つの島が相対していることから「対島」と称していたのではないかと解釈する。『魏略』と『紹興本』は対馬としているのだが、『紹熈本』は對海国としている。この程度の異同は誤字の範疇にはないと判断する。

「道路は禽鹿の径のごとし」述べているのだが、これが対馬の平均的道路だったと思われる。もともと切り絶った断崖が多く平坦地の少ない山島だから、倭人の通る内陸の道は一人がやっと通れるほどの山道だったのだろう。

❸一大国へ

「そこから南にまた一つ、瀚海という名の海を渡ると、1000里余りで一大国に至る。官は対馬国と同じく卑狗と言い、副官を卑奴母離と言う。面積は300里ほどである。竹林や雑木林が多く、3000ばかりの家がある。少しばかりの田畑があるが、その田を耕して稲をつくっても、なお島民が食べるには不足で、対馬国と同様に南北の島々と交易して穀物を入手している」。

・瀚海(広い海)。中国では後漢代になると、広大な砂の海のゴビ砂漠を瀚海と呼んだ。

・方:古代における面積をあらわす用語。

・可り:大約、およその数値をいう。

・許り:「~余り」と同じ。

❹末盧国へ

「また一つ海を渡ると、1000里余りで末盧国に至る。4000戸余りある。人びとは、海べりの山肌に沿うように住居を構えて住んでいる。内陸のほうは草木が生い茂り、道を行くにも前に人の通った形跡がない。この地の人びとは好んで魚やアワビを捕らえるが、海水が深い浅いに関係なく、みな潜って(素潜り漁で)取る」。

ひらけた道路ではなく、対馬や壱岐に似たような、岩や木の根がむき出しの臨時の山道を通ったようである。「行くに前人を見ず」は、前人未踏の道というのか「先を行く同行者の姿を見失うほどだ」というのかは判然とはしないが、私は前者をとって「人の通った形跡がない」と解釈した。

狗邪韓国(釜山・金海あたり)から末盧国に至る国については、対海国が対馬で、一大国が壱岐、そして末盧国が唐津湾あたりであることは、立地関係や歴史からみてほぼ間違いないところだから、ここでもこれ以上言及することはないと思う。

明らかに距離の異なる3つの海峡横断を一律1000余里としているのは、海路距離尺度の項で説明した通り、それぞれが1日航海だったことを示唆する。

●韓伝の面積表示距離「方4000余里」に依拠して実距離に換算した数値

末盧国から先の方角と距離の選択が、邪馬台国へ向かう最大の分岐点になる。これまでに述べてきた通り、私は距離と方角に間違いや意図的操作が混じっているとはみない。伊都国へ向かう前に、『倭人伝』に使われている陸行の里程尺度を確認する。

先述した通り、朝鮮半島の東西距離を4000余里としたてこの距離を基準にすれば、100里は約7・2km、500里は約36km、1000里は約72km。2000里は約144kmになる。

この数値は古代の現場にきっちり即したものではなく、記録された数値の比較によって算出した大まかな数値である。これによると、魏の公式尺度の約6倍の数値で書かれているという結果になったが、私はこれに即して100里は「7・2km前後」という数値をとる。色んな算出方法があるとは思うのだが、これはあくまでも私独自に算出した数値である。(むろん短里という用語とはまったく無関係である)。

❺伊都国へ

「東南陸行、500里で伊都国に到る。官を爾支と言い、副を泄謨觚、柄渠觚という。1000戸余りある。この国の歴代の王はみな、女王国の前身の時代からその統治に属してきた。ここが、帯方郡使が常駐する所である」。

私が邪馬台国へ向かう道のりは、邪馬台国研究史上誰もやったことのない道のりである。とはいっても格別変わったことをするわけではない。『倭人伝』のいう方角・行程・距離をそのままトレースするだけである。『倭人伝』のいう通りに進む私としては、問題にしておかなければならないことがある。それが、定説とされる伊都国・前原説と奴国・博多説である。長くなるが、どうしてもこれに対する問題を提起しなければならない。

●怡土(前原エリア)過大視の問題点

ごく当然のことなのだが、国家間外交で(とくに初訪問の)外国使節を迎える儀礼の観点からいえば、九州最初の上陸地となる末盧国あたりで倭人官吏(のちにいう掌客)が出迎えて先駆を務めている。常識的にも、当事者たちが方角と距離を間違えることはあり得ない。

また、中国における地理情報は軍事情報に属する重要な要素である。そんな国から皇帝の命令を受けて調査を兼ねてやってきた来訪者たちが、方角を誤って記録することはない。むろん、これを受けて『倭人伝』を編纂した識者が誤って記録することもない。現実問題として、唐津湾から東へ歩く陸行ルートは、山越えにしろ海岸線にしろ古代にはなかった。

だがご承知の通り、本国から乗って来た船を唐津湾で乗り捨てて上陸し、そこからわざわざ「港から港へ陸行」という山猿なみの行動をとったという説が、半ば強引に定説とされている。距離表記との大きな違いと現実にはない道をたどるという不条理を抱えつつ、「いつ」と読むべき伊都を「いと」と読んで怡土にゴロ合わせして前原へ直結する。こんな手法で、わが日本の古代の歴史は迷走させられてきたのである。

●前原市のある糸島半島一帯を、政治・軍事的な立地環境の面から検証しよう。

博多は紀元前から海人集団の重要基地だったことが分かっている。一方の糸島半島の基部にある前原は、倭地(九州)において政治・軍事の中心となるべき立地にはない。かくいう理由は古代の糸島半島の地形と立地とをみてもらえば一目瞭然になる。

糸島半島は古来、半島部分の志麻と内陸部の怡土とに分かれていて、二つの陸地は泊と志登の間でつながっていた。3世紀の地図を見ると、動物の顔が細い首でつながつているような形をしている。狭い入り江が東西から深く入り組んでいて、奈良時代までは水軍や交易の拠点の一つとして活用された。それが、19世紀までに干拓を終えて現在の地形になったという。

ここを独立した一国とみた場合、防衛構造的に脆弱すぎる。平地が少なく生産能力が低いうえに、背後は山地に囲まれている。東西両方からの侵攻を簡単に許し、しかも退路がない。西側の加布里湾側から攻略された場合、助かるには東側の博多湾へ退去するしかない。このことは、古代人ならずとも容易に判別できる。

(先に述べた通り、わずか1000戸ほどで王を担ぐ国を形成し維持することは不可能だろう。仮に、隣り合わせる博多湾勢力が侵攻してきた場合、国力を比較しただけで勝敗の行方は火をみるよりも明らかである)。

つまり、博多湾勢力との連携があってこそ水軍基地としての立地が生きるし、存続と維持も可能とみた。その地形や規模からみれば博多湾の一部であり、博多湾を中心とした「環玄界灘防衛管理構想」ともいうべき、大きな戦略システムに組み込まれていたとみるのが妥当だろう。具体的には、東西の深く入り組んだ湾は、博多湾を経営する水軍や軍船の基地(水軍基地・駐屯基地・軍船停泊基地・悪天候時の避難港)である。

※図は弥生時代の糸島半島。http://inoues.net/ruins/itokoku.htmlの古代地図を参照に作成。

●深く入り組んだ湾形は、外海からの津波の威力が倍増するという致命的な欠陥がある。

●次に、遺跡・遺物の面からみてみる。

背振山地を南北の境として玄界灘に面した北部と有明海に面した南部とに大別すると、北部は海上通交・交易機能エリアと水軍による防衛監視機能エリアであり、南部は農耕水産機能と工業生産機能エリアである。必然的に、出土遺跡・遺物にもそうした違いがあらわれている。

内陸部を経営管理したと思われる農業豪族たちの墳墓は、背振山地をはじめ内陸部の各地にある。倭国支配の頂点にあった王たちと、その下で環玄界の灘監視と防衛を担った海人勢力との墳墓や遺跡は場所も規模も別物のはずだから、今津湾を含む博多湾岸に散在する遺跡は、博多湾勢力の遺跡の一つだと私はみている。

また、志摩半島の志摩郡の歴史をみると、7世紀初頭までは前原市と福岡市の一部に及んでいた。したがって糸島半島が、卑弥呼時代の斯馬国だった可能性も確実に残されている。確かに、糸島半島北部の沿岸部からは、弥生時代の甕棺墓や銅剣、銅戈などの副葬品が出土している。これらによって、水軍の前線指揮あるいは駐屯地(補給・停泊所)が置かれたものとみられている。

※博多湾周辺の遺跡図。糸島半島東側の今津までが博多湾といえる地形をしている。こうして広角度でみわたすと、糸島半島と前原地域の遺跡と遺物は、やはり玄界灘の防衛網を経営・管理した博多湾勢力の遺跡の一つだったとみるのが妥当なところである。

前原が紀元前から卑弥呼時代を通じて倭国の王都だった可能性はないが、それ以前に100余国もあったという小国乱立時代の国の一つだったとしても、立地的には博多湾勢力への依存を余儀なくされた弱小国である。ここにはそもそも、前原偏重説が「伊都国の王墓だ」という遺跡を残すほどの力を持つ国としての国土的資質がみられない。

※博多湾を拠点とする環玄界灘広域防衛監視ネットで、対馬・壱岐(半島・大陸方面)、唐津湾・博多湾(玄界灘方面)・関門海峡(瀬戸内海方面)・長門(日本海側方面)を、広域に監視コントロールしたとする想定図である。海上の中心には、特別な祭祀が行なわれた海人の神域であり、最も重要な信仰の島・沖の島がこれらの「へそ」のように大海の中心部に浮かんでいる。このことで、沖の島を囲む広域にわたって制海権を確保し、かつ防衛・管理体制が確立していたことが分かる。この海人の信仰の島の管轄・監視と防衛領域を地理的視点でみても、糸島半島はあくまでも博多湾の一部であり、軍事的視点でこのエリアを見れば、やはり博多湾勢力の水軍基地だと見るべきである。

●●考古資料の告げるところ

福岡県前原市の曽根遺跡群の方形周溝墓=平原遺跡1号墳については、以下のような声がある。「弥生時代の伊都国王の墓と考えられる」、「この墓に葬られた人物は女性すなわち女王ではないか」……。

平原遺跡1号墳の概要は次の通りである。

◇墳墓14m×12m

◇棺:割竹形木棺

◇出土品:銅鏡39枚(内行花文鏡、方格規矩鏡)、素環頭太刀1本、このほかに鉄鏃、やりがんな、のみ、鉄斧、ガラス勾玉、メノウ管玉など

◇出土品の目玉:国産・内行花文鏡(直径46・5cm)4面

◇築造年代:遅くとも3世紀初頭。

先にも述べたが、神獣鏡は後漢末に興きた天師道(鬼道)の産物である。神獣鏡が1枚もなかった平原1号古墳は、少なくとも神獣鏡が流行する以前(卑弥呼以前)の築造と判断して良いだろう。鬼道の神仙人思想とは異なる内行花文、方格規矩といった中国古来の精神性をモチーフとした鏡が出ていることでもそのことがいえる。卑弥呼と関連のある時代の築造であれば、200%神獣鏡が埋納されていたはずである。

そもそも方形周溝墓は武器類の出土例が少なく、 農工具 、装身具類なども副葬され、 祭祀として用いられた底部に穿孔(穴あけ)をした壷形土器や小形丸底壷が溝に落ちこんだ状態で出土する。平原遺跡1号墳の場合は、大小の銅鏡39枚に対して、素環頭太刀がたったの1本である。この偏りは尋常ではない。

その方形周溝墓を私なりに客観視してみた。

①住居周辺に方形周溝墓が密集している。(居住区域のほかに私有農地や領地を所有しなかった集団の墓ではないか)。

②武器類の副葬・出土が皆無に近い。(武器をもたない職業集団か・武器所有の必要がない集団か・武器所有が許されなかった集団。つまりは、武力とは無関係の開拓・労働集団の集落と墓ではないのか)。

③弥生早期に出現したとされる方形周溝墓は、円墳や前方後円墳と同時代にも共存している。そこに何らかの差別化が働いていた様子である。方形周溝墓は成人から幼児まで家族単位で埋葬されており、明らかに家族墓の形態を見せる。(円墳や前方後円墳を造った人たちとは異なる身分か出自か生業の集団集団だったのではないか)。

平原1号墳の特徴の一つは、副葬した大量の鏡が徹底して割られていることである。こうした例は他の古墳ではあまり見られず、当時の倭人のスタンダードな葬送儀礼とは思えない。中国には破鏡重円という信仰思想があるが、平原1号墳の破鏡もこの信仰思想に関連するものと思われる。

※破鏡行為とその概念(のちに「破鏡重円」という言葉を生む)は、古くは前漢代の『神異経』に見られることから、中国古来からある精神性と思われる。『神異経』より。「離れて暮らさなければならなくなった夫婦が、鏡を割ってそれぞれの一片を持ち愛情の証しとしたが、妻が不義を働いたためにその一片が鵲となって夫の所へ舞い戻り、不義が知れて離縁となった」。(「くろご式・ことわざ事典」)

私の論考によれば、日本列島には長江河口からの渡来が長い時代の中で断続的に続き、似てはいるが少しずつ異なる多様な民族がやってきている。海人もいれば農耕民もいれば、河川や山岳地を居住地とした民族もいる。そうしたことから、この個性的な方形周溝墓は、当時の倭人とは異なる宗教観をもつ人物の墓だった可能性を思わせる。

かの異常に多い銅鏡の副葬枚数や徹底した破鏡からはむしろ、銅鏡鋳造集団に関係した人物の墓の可能性もある。いずれにしても方形周溝墓は、武力や政治とは無縁の職能集団か労働集団の墓だろうと私はみている。

●楽浪土器が証言する

また、前原を伊都国とする人からこんな意見を聞かされたことがある。

「九州北部を中心に楽浪土器が大量に見つかっている」

「糸島半島がメイン窓口だった」

「ここに権力中枢があった」

糸島半島が朝鮮半島との通交拠点の一つだったことは否定しないが、だからといって必ずしも権力中枢があったとは限らない。

古くから倭人が半島に進出していたということは、半島人からも九州に進出していたと考えなければならない。楽浪土器にまつわる遺跡・遺物は、「あちら側の人たち」の交流・交易基地が存在したことを物語っているわけである。人・もの・情報が入ってくる図は、入り口が最も濃厚で、入り口から遠くなるに従って希薄になる。朝鮮半島との通交・交易の観点からいえば、対馬と壱岐が島伝いルート上の中継基地となり、九州の窓口となったのが玄界灘各地と博多湾だろう。これらの土地に外来の土器が多出するのは必然である。

(糸島半島の支石墓は半島とかかわりが深いといわれてきたが、半島南部と北部の支石墓には明確な違いがあって、半島南部と九州の支石墓は共通するが、これらの源流は中国南部の浙江省あたりだったことが判明している。古くから長江流域や中国南部からの渡来人の居住エリアだったと思われる)。

遺跡と遺物から見た時系列推移でみてみよう。韓国の南岸領域に勒島という島がある。ここから出る土器類などの遺物には倭人が定住生活した痕跡がみとめられ、倭国側の中継基地となったことが証明されている。以下に考古学の現場の専門家の意見を引用する。

①弥生前期末~中期初頭にかけて韓人が北部九州に渡来・移住したことは、水石里式土器と擬朝鮮系無紋土器により明らかである。

②弥生中期前半の日本列島では、渡来韓人が佐賀平野などに定着し、本格化に青銅器生産を営んだ。

③勒島遺跡:弥生土器を多く出土する遺跡であることも考えれば、重要な貿易拠点であったと考えられる。……勒島でみられる弥生土器の大半が北部九州の土器であることからすると、主に北部九州の倭人が山陰・畿内への金属器・金属素材供給に介在したと考えられる。

④弥生中期後半:粘土帯土器のうち、(壱岐の)原の辻遺跡のみで擬朝鮮系無紋土器が生み出されている。これは、韓人が原の辻遺跡に居住し、交易に従事していたことを示すであろう。

⑤三雲遺跡群や比恵・那珂遺跡群などの集落で集住化が起こっており、鉄器の使用が日常化しているようである。また、筑後平野の渡来人集落などに散在していた青銅器生産工房はいくつかの遺跡に集約され、続く弥生後期には、福岡県春日市・須玖岡本遺跡などで名高い春日丘陵が中心的な青銅器生産地となる。

⑥弥生中期末~後期前半:弥生中期末に三韓土器・楽浪土器が搬入され始めるようである。三雲遺跡群には楽浪人が居住し、政治的な交渉が行なわれたと考えられる。

⑦三雲遺跡群や比恵・那珂遺跡群のような拠点集落が存続していることを考えると、原の辻貿易ではおもに北部九州の倭人が活躍しており、瀬戸内・畿内への物資の流通もある程度制御していたと考えられる。

⑧弥生後期後半:楽浪土器は物資の運搬に有利な、大きすぎない壺・鉢・杯が主体となる。三雲遺跡群での楽浪人の滞在という特殊な政治状況から、交易を中心とする交渉へと遷り変わった可能性がある。

⑨古墳前期:古墳前期の古式新羅加耶土器・楽浪土器の分布は北部九州の限られた地域に集中するがそれらはこのような中長距離交易を行なっていたと思われる海浜集落であり、特に西新町遺跡では竪穴住居跡に作りつけのカマドが設置されており、渡来人の居住の可能性を示している。(埋蔵文化財研究会第49回研究集会実行委員会の広報から整理・抜粋)

遺跡の周辺に外来人の集落があっただろうことは分かるが、それだけになお、政権とは無縁の庶民の居住地域だったことが明白になる。しかも、ある種計画的な統制と管理のもとで渡来人の居住区が経営されていた感触すらある

九州北部の海浜に近いところには、金属器・金属材料の交易商人や青銅器づくり・土器づくりの渡来人集落がそちこちにあった。この種の渡来人居住区が、紀元前2世紀ごろから約400~500年間にわたって存在している。長い時間経過の中で倭人化した者もあれば、しかるべき地位を得た者もいたことだろう。そうした集団の墓が方形周溝墓ではないかとする傍証の一つに、方形周溝墓の原形と思われるものが中国本土にあるという。

①「(中国山西省南部)稷山の東方近隣に侯馬市があり、その市域の喬村遺跡で発見された小形周溝墓が、わが国弥生期の方形周溝墓の原型ではないかとみる考えがある。喬村では、40基を超える方形周溝墓が検出されており、そのなかの墓(M26・27号墓)には、低墳丘をもつであろう長方形に区画した幅1~2メートルの溝内に二つの大きな墓壙が掘られ、それぞれに木棺が埋葬され、その周溝内にも4体の人骨があり、わが国の方形周溝墓の例と比較して、たいへん興味深いものがある」。(「卑弥呼の冢」宝賀寿男より整理抜粋)

②浙南石棚墓群(浙江省温州市瑞安)

方形周溝墓だけではななく、弥生早期の墓制である支石墓のルーツも中国本土にあることが判明している。1993年に、浙江省東南沿海に位置する温州市で30を超える石棚墓群が発掘され、春秋時代の器物が多数出土した。石棚墓とは日本でいう支石墓のことである。紀元前1700年~紀元前256年頃にかけて江南地方で営まれた墓葬で、石棚墓の下には甕棺も埋葬されている。朝鮮半島北部に展開するテーブル状の支石墓とは違って、碁盤式といわれる形状などから、九州北部や朝鮮半島南部に展開する支石墓のルーツかとも考えられている。(注目しておきたいのは、九州と同じ碁盤式支石墓が集中する朝鮮半島西南部には、のちに倭人の前方後円墳群が展開することである)。

③中国少数民族の村・貴州省都江鎮不巫郷の村の崖に横穴墓がある。これは、熊本県人吉市の大村横穴古墳群や山鹿市の鍋田・長岩両横穴古墳群にそっくりである。そっくりというよりも、これらの横穴墓は同じ墓づくり・同じ信仰的精神性・同じ葬送儀礼をもった民族のなせる結果だといえる。

④江蘇省の句容市と金壇市では総数で40基の土トン墓(土盛りの高塚墳)が発掘された。そこからは船形棺の葬具も出土している。日本の弥生時代の墳丘墓はこの土トン墓の影響を受けているといわれている。

⑤四川省の成都市で約2500年前(春秋晩期~戦国早期)のものと思われる舟型木棺群が発見されている。舟型木棺も日本の古墳にみられる葬送タイプである。

どうやら、墓づくりから葬送儀礼に至るまで、ほとんどが長江河口からやってきたようなのである。平原遺跡の方形周溝墓もその築造立地や規模からみて、倭国政権にかかわった豪族の墓ではなく、渡来系の鋳銅職人か交易商人の類の人物が葬られた可能性もあろう。

※貴州省都江鎮不巫郷の村の崖に横穴墓(写真提供:異国を旅して)

※熊本県人吉市の大村横穴古墳群(写真提供:響とバイクと山遊び)

※山鹿市の鍋田・長岩両横穴古墳群(写真提供:山鹿市観光振興課)

●定説に異議あり

一部の学識者は糸島半島の前原が伊都国で決定したように語る。その言外にいうことはこうである。

①『倭人伝』の方角と距離は調査記録か歴史書編纂者が誤ったとして、

②大国の威厳と誇りを満載しただろう自慢の船を唐津で乗り捨てる。

③そうして、東南とあるところを東へ歩き、

④荷役従者と随員をひき連れて500里とあるのを100里ほど、ありもしなかった陸路を歩き、

⑤「港から港へ陸行」という不可解な行程をたどり、

⑥伊都は「いつ」と読む根拠ばかりなのに「いと」と読み、かつて怡土と呼ばれた糸島半島基部に向かう。

⑦地理的・軍事的には博多湾の一部と思われる糸島半島の前原を伊都国とし、

⑧博多湾勢力の遺跡の一つと思われる遺跡を理由づけに前原を伊都国とする。

このように、怡土という地名を頼りに、地理的・軍事的には博多湾の一部と思われる糸島半島の前原へ向かい、博多湾勢力の遺跡の一つと思われる遺跡を伊都国王と関連づけて、前原あたりを伊都国とするのである。文字という記録手段を用いて言葉で告げている文献よりも、ものいわぬ遺跡・遺物を優先するわけである。だが、そこには極めて大きな盲点が潜んでいる。

何にも転用も活用もされず放置されてきた土地にあるのは墓ぐらいのもの。たまに出る住居遺跡にしても、人が住まなくなった辺鄙なところから出る程度。 その他は、田畑や市街地の下から偶然に出たり、工事に際する調査で出たりするのがほとんどである。しかも、それらはほんの氷山の一角であり、圧倒的大多数は国や地方自治団体の指定遺跡として調査できないままか、破壊されて原形をとどめていないか、あるいは様ざまな権利が居座る農地・市街地・住宅などの下に埋もれてしまっている。

ここで、よくよくご注意いただきたい。

現在までに発掘・調査されている墓の大多数は、地方自治体や国の指定からはずれた中小規模の墓である。「地方豪族か地方高官の墓から出る遺物でもって倭国や支配層の歴史動向を語る」という、極めて大きな不条理がそこにある。つまり、「些細なことを手がかりに大きな出来事を語る」という行為が普通に行なわれているのである。

●3世紀に編まれた『倭人伝』が書いた伊都は「いつ」である。

●糸島半島はその立地からも、博多湾勢力の一部だったと思われる。

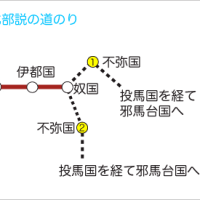

●伊都国は、末廬国の港(唐津)の東南、陸行で500里の位置にあった。

むろん、私は末廬国の港から東南に陸行で500里歩くことにする。

●東南へ

先に私は、伊都は「いつ」だった可能性が高いことを幾つかの実例と根拠とともに提示した。伊都国が1000余戸か1万余戸だったかは議論の余地を残すが、『倭人伝』のいう伊都国は「いつ」と呼ばれた国、もしくはその領内にある弥生集落の一つだったとみている。

末盧国の港(唐津港)から山あいを縫うように、松浦川沿いに(現在の唐津街道を通って)東南に500里陸行する。多久市までが28キロメートル。そこから7キロメートルほど先の眼前がひらけたところは佐賀平野の小城市。ここには、旧小城町と牛津町と三日月町とでつくるトライアングルの中に、土生(はぶ)遺跡をはじめとした4つの弥生の集落遺跡がある。

土生とは埴生で、土器づくりの粘土を産する土地を意味する。隣接する三日月町は、古代の甕調(みかつき=カメつくり)が町名の由来となっている。三日月町はおそらく、土生で算出した粘土を使用したカメづくりの拠点集落だったものと思われる。

この嘉瀬川と福所江川に挟まれたエリア(小城市三日月町の遠ノ江、金田、久保田町の一部)が伊都国で、中の甕調(みかつき)集落が帯方郡使の常駐するところ。この集落の東南にある西平川と祇園川が嘉瀬川に合流するポイントに、一大率が「仕事」をした津(奴国とを結ぶ渡し場)があったものとみている。

●佐賀平野西部の弥生遺跡

①土生遺跡。佐賀平野西部の標高6~9メートルの扇状地に立地する弥生時代中期前半を盛期とする大規模集落跡である。これまでの調査で、住居跡・貯蔵穴・井戸跡などが確認されている。大量の土器と共に石器(石斧・石庖丁・砥石)、木製品(鍬・竪杵・杓子・織具・高坏)のほかに、全国初の青銅製ヤリガンナ鋳型が出土している。(佐賀県公式サイトより)

②仁俣遺跡。土生遺跡の北東側に隣接する弥生時代を中心とする集落遺跡である。平成8年の発掘調査で、弥生時代中期前半の土器とともに銅矛の鋳型1点が出土している。

③久蘇遺跡。土生遺跡の西側から南西部にかけて展開する弥生時代から近世にかけての複合遺跡であり、平成14年度の発掘調査で銅矛の鋳型1点が出土している。

土生遺跡群(土生、仁俣、久蘇)における青銅器生産は、鋳型と土器の共伴関係から、弥生時代中期前半には本格的に開始されたと推定される。また、朝鮮系無文土器が数多く出土していることから、朝鮮半島から渡ってきた渡来系の人々や、ここに居住していた弥生人たちが青銅器生産に関わっていたと見られる。出土品には木製の鍬や農具も多く、住居跡などから見て稲作の盛んな一大農工圏だったようである。 (小城市公式サイトより)

④生立ヶ里遺跡。小城市牛津町の東部に所在する。遺跡の西側を流れる晴気川及びその支流の氾濫により形成された沖積平野上の標高3~4メートルの微行地に立地する。出土した木製品には、柱・杭・礎板等の建築部材、剣形木製品・槽等の儀器、鍬・鋤・臼・竪杵等の農耕具、杓子・皿・匙形木製品等の農耕具などの木製品がある。特に槽は、木をくり抜き、外面に黒漆と赤漆による直線文と重弧文を描く優れたものである。(小城市教育委員会)

※土生遺跡

このあたりから先は、大小の河川と虫食い状態に走る天然の水路と、これらに囲まれた台地の点在する大湿地帯が控えている。ここ佐賀平野の一帯は、数千年の年月をかけて沖へ沖へとその面積を広げてきた。100年間に1キロメートルのテンポで進んだ陸地化と、数百年にわたる干拓と埋め立てが進んだ今でも、佐賀県から福岡県にまたがる湿地帯には、当時の地形がまだ少し残っている。

佐賀平野の浮き島や陸地には、こうした集落が多く散在していたものと思われる。

※上の図は、干拓によって拡大する前の有明海北部の地勢。(アミ点部分は干潟)。地名の多くに島がつくが、天然クリークが入り組んだ大湿地帯に浮き島が無数に散在したことを思わせる。その他、牟田の牟は「盛る」で、土を盛って開墾した田。佐賀や古賀の賀は「加える」でやはり干拓された土地。搦(からめ)は人工的な埋め立て地で、開は開拓地。搦と開は、16世紀以降に埋め立てられた地名である。

佐賀県には吉野ヶ里のほかに、神埼町周辺には石井ヶ里、田道ヶ里、小津ヶ里、野目ヶ里、曽根ヶ里、南里ヶ里、枝ヶ里。牛津町周辺に生立ヶ里、江津ヶ里、大戸ヶ里、練ヶ里など、里のつく地名が散在している。「里」は原(はる=人の手が入った土地)よりもっと明確で、区画整理された土地や、田畑や住居が整理された集落をいう。恐らくは吉野ヶ里クラスの環濠集落があった痕跡なのだろう。

❻奴国へ

「東南、奴国に至る。100里。官を兕馬觚といい、副を卑奴母離という。2万戸余りがある」。

伊都国に比定した三日月町から東南へ100里。徒歩と川舟を併用して複雑な行程をたどる。そうして着いた有明海沿岸の広大な浮き島には、2万戸を有するポイントの奴国がある。三日月町から約7km。そこには現在は佐賀市が存在する。ここは、佐賀平野の開墾・開発と稲作をメインとした生産集落が密集するエリアである。

佐賀市の周辺から市街地にかけては、虫食い状態の水路が無数に残っている。ここが奴国だったとみる私は、伊都国から「東南100里奴国」、奴国からは「東行100里不弥国」と、陸行か水行かの手段が書かれなかったわけも、水陸兼用の地形によるのではないかと考えている。

ここは、まさに『史記』のいう平原広沢。開拓・開墾に適した水田稲作用の一等地である。目前には当時の漁労技術水準に見合った遠浅干潟の海が広がる。穏やかな内海の有明海では、高台にあがれば数キロ先の小舟でも発見できる。干朝時に船が陸地に近づけるのは、水路と河口付近しかない。河口さえ固めておけば、海からの侵略はほぼ不可能になる。土地勘があっても迷ってしまうような天然の水路は、文字通り天然の環濠を形成して集落を囲み、石積みの城壁よりも堅い防壁として機能する。水産、農耕、輸送、防衛などの面で願ってもない空間である。

※佐賀市中心部に現在も残る天然クリーク

●佐賀平野の海岸線を等高線を頼りに求める手法もあるが、この地の特殊な地形を想定するには役に立たない。また、貝塚遺跡の所在がその時代の海岸線だとみる人もあるようだが、これは短絡思考の産物である。なぜならば、貝塚ができるほどの主な集落は、安全上の面からも海岸線から離れたやや標高の高い場所につくるものである。そうした集落の住民が、挙って食べた貝の殻を持って、わざわざ海岸線まで棄てに行ったと考えるも同然だからである。人間の行動心理の面からも、貝塚というものは、多くは海岸線にではなく集落の近くにできるものである。

●奴国の領域は、嘉瀬川と筑後川に挟まれた国道444号線以北の筑紫平野(大和町・神埼町・千代田町・佐賀市・諸富町・川副町・東与賀町)とみなす。中でも吉野ケ里は奴国の版図に属した軍事集落で、背後の博多湾方面と前面の水路とを担当した、監視と防衛砦の一つだったとみる。ここは古くから重要な立地だったようで、縄文時代からの複合遺跡であり、時代とともに拡大したことが分かっている。ただし弥生末期には役目を終えているようだから、2世紀末の長い大乱で破壊されて放棄されたのかも知れない。果たして、卑弥呼の時代と重なる期間があったかどうか。(古墳時代には墓域として使われている。この吉野ケ里が邪馬台国に至る経由国だとすれば、博多湾に直行して川舟を兼用して南下したほうが合理的である)。

●佐賀市諸富町が2200年前から陸地だった証拠

佐賀市一帯は古代において陸地だったことが判明している。佐賀市南部の諸富町為重の新北神社の境内には柏槇(びゃくしん)の老木がある。これはヒノキ科の常緑高木で、海岸近くに生えるといわれる。柏槇は中国原産で暖かい地方に自生する。日本国内に自生する例はほとんどなく、人の手で植えられた樹齢2200年の老木は全国でも珍しい。

これは貴重な生き証人で、2200年前にこのあたりが陸地化していたことを示している。弥生時代の筑後川周辺の陸地化はかなり進んでいたらしく、そのことを裏づけるかのように、筑後川周辺の弥生遺跡分布は佐賀市諸富町あたりまで展開している。 諸富町の諸富津や寺井津は、天然の良港として弥生時代にはすでに機能していたようである。

この柏槇の老木の存在が良い実例で、佐賀平野と筑後川河口部の陸地の判断に限っていえば、貝塚の所在や通り一遍の等高線による区分が通用しない面があることを認識しておきたい。

※佐賀市南部の新北神社に残る樹齢220年のびゃくしん

農民は、夜明けには田畑に到着して日中は農作業をして、日が暮れる前に家路につく。田畑と農民との住まいは、そんな距離関係にあったものである。ましてや水田耕作となれば、(水管理・雑草対策・病気害虫対策を含めて)照る日・雨の日・風の日にかかわらず、常に巡回・監視する必要がある。つまり農民は、徒歩で比較的短時間で田畑に通える場所に、小集落単位で配置され居を構えた。片道に半日かかるようでは、農作業をする時間がない理屈である。そうした大小の集落が散在したことを、いみじくも小城市の土生遺跡群が物語っている

羽田武英氏によると、紀元前300年ごろには佐賀平野から筑後川流域を含む筑紫平野ではすでに弥生化を終えており、大量の移民受け入れ体制ができていたといわれている。そこから500年ほどのちの3世紀に魏の調査団が目撃した倭国は、東夷諸国の中でもトップクラスの人口過密地帯だった。この一帯を面として見れば、開拓と稲作のための拠点都市が幾つもあって、1万戸や2万戸どころではなく、かなりの数の開拓民、稲作農民、商工生産民がひしめき合っていたものと私はみている。

佐賀平野のクリークで注目すべきなのは、クリークに囲まれた大小の浮島(陸地)がみな、田んぼにつくり変えられていることである。ある意味、いかにも日本人らしい細かさというべきか。こうした浮島を田んぼとして稲作に活用する一方で、佐賀平野と筑紫平野にまたがる湿地帯の干拓は、古代から少しずつ行なわれていたようである。

一方の、古代中国で会稽と呼ばれた紹興市郊外の天然クリークは、佐賀平野のクリークよりも水路の幅が広くスケールが大きい。先に触れたが、『倭人伝』は「倭人の文身の習俗は江南の民が倭地に渡ってもたらしたものだろう」との洞察を、「倭人の住む島までの道理を計れば会稽東冶の東にある」という言葉で表現していた。

まさにその通りで、水陸いずれも直進不可能な迷路状のクリークが走り、土地カンがあっても迷ってしまうような環境を川船で自由に往来できるたは、こしうした環境を庭のごとくしていた人たちだろう。私は、佐賀平野の特殊な水郷地帯を豊かな稲作地へ作りかえたのも、呉越の水郷地帯での開墾体験かDNA記憶を持った人たちではなかったかと見てている。

※上は佐賀市に残るクリーク。下はかつて会稽と呼ばれた紹興市郊外の天然クリーク。

ここで、先に触れたことを再度確認する。博多が奴国だとすれば、投馬国の5万戸に対して2万戸では少なすぎる。博多の歴史や立地・機能のあらゆる面からみて、投馬国の5万戸に匹敵する人口を有していなければならない。そうしたことから、博多は『倭人伝』のいう奴国ではないと判断する。(博多湾は、『倭人伝』のいう奴国よりも人口の多い都市だったはずである)。博多については、かつて井沢元彦氏が好古都を「はかた」と読む説を発表したことがあるが、私も博多が好古都国で、これが博多湾勢力の国名だったとみる。

また、博多の古代名・那の大津を奴国に比定する根拠とする生き方もあるが、すでに述べた通り、那の大津の由来は明らかに1世紀半ばに登場した古豪・倭奴国なのであって、3世紀になって30ヵ国に整理再編されたあと、『倭人伝』に一時期登場するだけの奴国にゴロ合わせする根拠は何もない。

●先へ読み続けるにはページ左下部にある「次ページのタイトル」をクリックしてください。

正攻法で、『倭人伝』のいう通りに進めば、そこにはいったい何があるのか……。

邪馬台国研究史上、かつて前例のなかったことを試みる。

❶狗邪韓国へ

「帯方郡から倭に至るには、海岸に沿って水行し、韓国を経て南行し東行すると、倭の北岸の狗邪韓国に到る。ここまで7000里余りである」。

先に朝鮮半島の倭の存在が確認したが、「郡より倭に至るには」の倭は朝鮮半島の倭であり、「その北岸」は「朝鮮半島南沿岸部にある倭の北岸」という意味に理解する。

※末盧国から邪馬台国までの(陸行1月に相当する)2000里を、直線距離で約134.0km(魏の公式尺度の約6.5分の1)として設定したのが外側の赤線。古代人たちの道のりが不明のためやや正確さに欠ける面はあるが、陸路の曲折行程の分を80%前後とみなして差し引いたのが、淡い紫色で現した範囲である。この範囲に邪馬台国があったものとして進むことにする。

海にも川のような流れがあり、この、川のような(周期的に変化せず、ほぼ一定の向きや速さの)流れを海流という。日本の南を流れている黒潮の速さや量は場所や時により違うが、沖縄島の西方では最大時速4.0km(大人が歩く速さ)、 紀伊半島沖合では最大時速6.0km大人の急ぎ足程度の速さ)以上で流れる。さらに、時には時速9km程度の流れが観測されることもある。

対馬暖流は対馬海峡の西水道(韓国側)と東水道(日本側)から入り込む。このときの速さはおおよそ時速2.0kmだが、西水道で最も速い流れは時速6.0kmにもなる。

対馬海峡を抜けて日本海に入るとおおよそ時速2.0kmで流れ、大半は津軽海峡を抜けて太平洋に出る。

潮流とは海面が高くなったり低くなったりすること(潮汐)に伴って、1日1回または2回の周期で海水が流れることである。太平洋や日本海の外洋では一般に弱い流れであるが、瀬戸内海の来島海峡や九州の早崎瀬戸(有明海)などの海峡では 時速11.0km以上で流れている。特に鳴門海峡では、強い流れの時に時速19.0km以上で流れている。この速さは、トップクラスのマラソン選手が走る速さである。 (海上保安庁海洋情報部・日本近海の海流)

一説によると、対馬から手漕ぎ船で行く場合は一旦西へ向かって漕ぎだして、対馬海流に乗ってから半島へ向かったという話がある。必然的に、行きと帰りでは航路が違っただろうことも容易に推察できる。こうしたことを踏まえたうえで、対馬と朝鮮半島との渡海ルートを想定したのが下の図である。こうしてみると、九州から朝鮮半島へは比較的容易にいけるが、その逆のルートは容易ではなかったことも分かる。

❷対海国へ

「狗邪韓国からはじめて一つ海を度る。1000里余りで対海国に至る。その官を卑狗といい、副官を卑奴母離という。そこは絶海の孤島で、面積は400百平方里ほどである。その地形は険しく、深い林が多く、道路は獣の小道のようである。1000戸余りある。島には良い田がなく海産物を食べて自活し、舟で南北(朝鮮半島、壱岐、九州)に出かけては、海産物と糴(穀物)とを物々交換している」。

ここでは方角が省略されているが、対馬は半島南岸から視認できる位置にあるからだろう。また、この1ヵ所だけ「渡」ではなく「度」とある件については先に説明した通りである。

私は、当時の倭人は漢字で通じる言語をある程度使っていたものとみている。倭人が自発的に使ったと思われる漢字言語としては、大率、大倭、瀚海(対馬と壱岐の海峡をこう呼んだ)、持衰(江戸時代まで北前船に載せていた持斎)がある。

そうした事実から、対馬については、同じような形と大きさの二つの島が相対していることから「対島」と称していたのではないかと解釈する。『魏略』と『紹興本』は対馬としているのだが、『紹熈本』は對海国としている。この程度の異同は誤字の範疇にはないと判断する。

「道路は禽鹿の径のごとし」述べているのだが、これが対馬の平均的道路だったと思われる。もともと切り絶った断崖が多く平坦地の少ない山島だから、倭人の通る内陸の道は一人がやっと通れるほどの山道だったのだろう。

❸一大国へ

「そこから南にまた一つ、瀚海という名の海を渡ると、1000里余りで一大国に至る。官は対馬国と同じく卑狗と言い、副官を卑奴母離と言う。面積は300里ほどである。竹林や雑木林が多く、3000ばかりの家がある。少しばかりの田畑があるが、その田を耕して稲をつくっても、なお島民が食べるには不足で、対馬国と同様に南北の島々と交易して穀物を入手している」。

・瀚海(広い海)。中国では後漢代になると、広大な砂の海のゴビ砂漠を瀚海と呼んだ。

・方:古代における面積をあらわす用語。

・可り:大約、およその数値をいう。

・許り:「~余り」と同じ。

❹末盧国へ

「また一つ海を渡ると、1000里余りで末盧国に至る。4000戸余りある。人びとは、海べりの山肌に沿うように住居を構えて住んでいる。内陸のほうは草木が生い茂り、道を行くにも前に人の通った形跡がない。この地の人びとは好んで魚やアワビを捕らえるが、海水が深い浅いに関係なく、みな潜って(素潜り漁で)取る」。

ひらけた道路ではなく、対馬や壱岐に似たような、岩や木の根がむき出しの臨時の山道を通ったようである。「行くに前人を見ず」は、前人未踏の道というのか「先を行く同行者の姿を見失うほどだ」というのかは判然とはしないが、私は前者をとって「人の通った形跡がない」と解釈した。

狗邪韓国(釜山・金海あたり)から末盧国に至る国については、対海国が対馬で、一大国が壱岐、そして末盧国が唐津湾あたりであることは、立地関係や歴史からみてほぼ間違いないところだから、ここでもこれ以上言及することはないと思う。

明らかに距離の異なる3つの海峡横断を一律1000余里としているのは、海路距離尺度の項で説明した通り、それぞれが1日航海だったことを示唆する。

●韓伝の面積表示距離「方4000余里」に依拠して実距離に換算した数値

末盧国から先の方角と距離の選択が、邪馬台国へ向かう最大の分岐点になる。これまでに述べてきた通り、私は距離と方角に間違いや意図的操作が混じっているとはみない。伊都国へ向かう前に、『倭人伝』に使われている陸行の里程尺度を確認する。

先述した通り、朝鮮半島の東西距離を4000余里としたてこの距離を基準にすれば、100里は約7・2km、500里は約36km、1000里は約72km。2000里は約144kmになる。

この数値は古代の現場にきっちり即したものではなく、記録された数値の比較によって算出した大まかな数値である。これによると、魏の公式尺度の約6倍の数値で書かれているという結果になったが、私はこれに即して100里は「7・2km前後」という数値をとる。色んな算出方法があるとは思うのだが、これはあくまでも私独自に算出した数値である。(むろん短里という用語とはまったく無関係である)。

❺伊都国へ

「東南陸行、500里で伊都国に到る。官を爾支と言い、副を泄謨觚、柄渠觚という。1000戸余りある。この国の歴代の王はみな、女王国の前身の時代からその統治に属してきた。ここが、帯方郡使が常駐する所である」。

私が邪馬台国へ向かう道のりは、邪馬台国研究史上誰もやったことのない道のりである。とはいっても格別変わったことをするわけではない。『倭人伝』のいう方角・行程・距離をそのままトレースするだけである。『倭人伝』のいう通りに進む私としては、問題にしておかなければならないことがある。それが、定説とされる伊都国・前原説と奴国・博多説である。長くなるが、どうしてもこれに対する問題を提起しなければならない。

●怡土(前原エリア)過大視の問題点

ごく当然のことなのだが、国家間外交で(とくに初訪問の)外国使節を迎える儀礼の観点からいえば、九州最初の上陸地となる末盧国あたりで倭人官吏(のちにいう掌客)が出迎えて先駆を務めている。常識的にも、当事者たちが方角と距離を間違えることはあり得ない。

また、中国における地理情報は軍事情報に属する重要な要素である。そんな国から皇帝の命令を受けて調査を兼ねてやってきた来訪者たちが、方角を誤って記録することはない。むろん、これを受けて『倭人伝』を編纂した識者が誤って記録することもない。現実問題として、唐津湾から東へ歩く陸行ルートは、山越えにしろ海岸線にしろ古代にはなかった。

だがご承知の通り、本国から乗って来た船を唐津湾で乗り捨てて上陸し、そこからわざわざ「港から港へ陸行」という山猿なみの行動をとったという説が、半ば強引に定説とされている。距離表記との大きな違いと現実にはない道をたどるという不条理を抱えつつ、「いつ」と読むべき伊都を「いと」と読んで怡土にゴロ合わせして前原へ直結する。こんな手法で、わが日本の古代の歴史は迷走させられてきたのである。

●前原市のある糸島半島一帯を、政治・軍事的な立地環境の面から検証しよう。

博多は紀元前から海人集団の重要基地だったことが分かっている。一方の糸島半島の基部にある前原は、倭地(九州)において政治・軍事の中心となるべき立地にはない。かくいう理由は古代の糸島半島の地形と立地とをみてもらえば一目瞭然になる。

糸島半島は古来、半島部分の志麻と内陸部の怡土とに分かれていて、二つの陸地は泊と志登の間でつながっていた。3世紀の地図を見ると、動物の顔が細い首でつながつているような形をしている。狭い入り江が東西から深く入り組んでいて、奈良時代までは水軍や交易の拠点の一つとして活用された。それが、19世紀までに干拓を終えて現在の地形になったという。

ここを独立した一国とみた場合、防衛構造的に脆弱すぎる。平地が少なく生産能力が低いうえに、背後は山地に囲まれている。東西両方からの侵攻を簡単に許し、しかも退路がない。西側の加布里湾側から攻略された場合、助かるには東側の博多湾へ退去するしかない。このことは、古代人ならずとも容易に判別できる。

(先に述べた通り、わずか1000戸ほどで王を担ぐ国を形成し維持することは不可能だろう。仮に、隣り合わせる博多湾勢力が侵攻してきた場合、国力を比較しただけで勝敗の行方は火をみるよりも明らかである)。

つまり、博多湾勢力との連携があってこそ水軍基地としての立地が生きるし、存続と維持も可能とみた。その地形や規模からみれば博多湾の一部であり、博多湾を中心とした「環玄界灘防衛管理構想」ともいうべき、大きな戦略システムに組み込まれていたとみるのが妥当だろう。具体的には、東西の深く入り組んだ湾は、博多湾を経営する水軍や軍船の基地(水軍基地・駐屯基地・軍船停泊基地・悪天候時の避難港)である。

※図は弥生時代の糸島半島。http://inoues.net/ruins/itokoku.htmlの古代地図を参照に作成。

●深く入り組んだ湾形は、外海からの津波の威力が倍増するという致命的な欠陥がある。

●次に、遺跡・遺物の面からみてみる。

背振山地を南北の境として玄界灘に面した北部と有明海に面した南部とに大別すると、北部は海上通交・交易機能エリアと水軍による防衛監視機能エリアであり、南部は農耕水産機能と工業生産機能エリアである。必然的に、出土遺跡・遺物にもそうした違いがあらわれている。

内陸部を経営管理したと思われる農業豪族たちの墳墓は、背振山地をはじめ内陸部の各地にある。倭国支配の頂点にあった王たちと、その下で環玄界の灘監視と防衛を担った海人勢力との墳墓や遺跡は場所も規模も別物のはずだから、今津湾を含む博多湾岸に散在する遺跡は、博多湾勢力の遺跡の一つだと私はみている。

また、志摩半島の志摩郡の歴史をみると、7世紀初頭までは前原市と福岡市の一部に及んでいた。したがって糸島半島が、卑弥呼時代の斯馬国だった可能性も確実に残されている。確かに、糸島半島北部の沿岸部からは、弥生時代の甕棺墓や銅剣、銅戈などの副葬品が出土している。これらによって、水軍の前線指揮あるいは駐屯地(補給・停泊所)が置かれたものとみられている。

※博多湾周辺の遺跡図。糸島半島東側の今津までが博多湾といえる地形をしている。こうして広角度でみわたすと、糸島半島と前原地域の遺跡と遺物は、やはり玄界灘の防衛網を経営・管理した博多湾勢力の遺跡の一つだったとみるのが妥当なところである。

前原が紀元前から卑弥呼時代を通じて倭国の王都だった可能性はないが、それ以前に100余国もあったという小国乱立時代の国の一つだったとしても、立地的には博多湾勢力への依存を余儀なくされた弱小国である。ここにはそもそも、前原偏重説が「伊都国の王墓だ」という遺跡を残すほどの力を持つ国としての国土的資質がみられない。

※博多湾を拠点とする環玄界灘広域防衛監視ネットで、対馬・壱岐(半島・大陸方面)、唐津湾・博多湾(玄界灘方面)・関門海峡(瀬戸内海方面)・長門(日本海側方面)を、広域に監視コントロールしたとする想定図である。海上の中心には、特別な祭祀が行なわれた海人の神域であり、最も重要な信仰の島・沖の島がこれらの「へそ」のように大海の中心部に浮かんでいる。このことで、沖の島を囲む広域にわたって制海権を確保し、かつ防衛・管理体制が確立していたことが分かる。この海人の信仰の島の管轄・監視と防衛領域を地理的視点でみても、糸島半島はあくまでも博多湾の一部であり、軍事的視点でこのエリアを見れば、やはり博多湾勢力の水軍基地だと見るべきである。

●●考古資料の告げるところ

福岡県前原市の曽根遺跡群の方形周溝墓=平原遺跡1号墳については、以下のような声がある。「弥生時代の伊都国王の墓と考えられる」、「この墓に葬られた人物は女性すなわち女王ではないか」……。

平原遺跡1号墳の概要は次の通りである。

◇墳墓14m×12m

◇棺:割竹形木棺

◇出土品:銅鏡39枚(内行花文鏡、方格規矩鏡)、素環頭太刀1本、このほかに鉄鏃、やりがんな、のみ、鉄斧、ガラス勾玉、メノウ管玉など

◇出土品の目玉:国産・内行花文鏡(直径46・5cm)4面

◇築造年代:遅くとも3世紀初頭。

先にも述べたが、神獣鏡は後漢末に興きた天師道(鬼道)の産物である。神獣鏡が1枚もなかった平原1号古墳は、少なくとも神獣鏡が流行する以前(卑弥呼以前)の築造と判断して良いだろう。鬼道の神仙人思想とは異なる内行花文、方格規矩といった中国古来の精神性をモチーフとした鏡が出ていることでもそのことがいえる。卑弥呼と関連のある時代の築造であれば、200%神獣鏡が埋納されていたはずである。

そもそも方形周溝墓は武器類の出土例が少なく、 農工具 、装身具類なども副葬され、 祭祀として用いられた底部に穿孔(穴あけ)をした壷形土器や小形丸底壷が溝に落ちこんだ状態で出土する。平原遺跡1号墳の場合は、大小の銅鏡39枚に対して、素環頭太刀がたったの1本である。この偏りは尋常ではない。

その方形周溝墓を私なりに客観視してみた。

①住居周辺に方形周溝墓が密集している。(居住区域のほかに私有農地や領地を所有しなかった集団の墓ではないか)。

②武器類の副葬・出土が皆無に近い。(武器をもたない職業集団か・武器所有の必要がない集団か・武器所有が許されなかった集団。つまりは、武力とは無関係の開拓・労働集団の集落と墓ではないのか)。

③弥生早期に出現したとされる方形周溝墓は、円墳や前方後円墳と同時代にも共存している。そこに何らかの差別化が働いていた様子である。方形周溝墓は成人から幼児まで家族単位で埋葬されており、明らかに家族墓の形態を見せる。(円墳や前方後円墳を造った人たちとは異なる身分か出自か生業の集団集団だったのではないか)。

平原1号墳の特徴の一つは、副葬した大量の鏡が徹底して割られていることである。こうした例は他の古墳ではあまり見られず、当時の倭人のスタンダードな葬送儀礼とは思えない。中国には破鏡重円という信仰思想があるが、平原1号墳の破鏡もこの信仰思想に関連するものと思われる。

※破鏡行為とその概念(のちに「破鏡重円」という言葉を生む)は、古くは前漢代の『神異経』に見られることから、中国古来からある精神性と思われる。『神異経』より。「離れて暮らさなければならなくなった夫婦が、鏡を割ってそれぞれの一片を持ち愛情の証しとしたが、妻が不義を働いたためにその一片が鵲となって夫の所へ舞い戻り、不義が知れて離縁となった」。(「くろご式・ことわざ事典」)

私の論考によれば、日本列島には長江河口からの渡来が長い時代の中で断続的に続き、似てはいるが少しずつ異なる多様な民族がやってきている。海人もいれば農耕民もいれば、河川や山岳地を居住地とした民族もいる。そうしたことから、この個性的な方形周溝墓は、当時の倭人とは異なる宗教観をもつ人物の墓だった可能性を思わせる。

かの異常に多い銅鏡の副葬枚数や徹底した破鏡からはむしろ、銅鏡鋳造集団に関係した人物の墓の可能性もある。いずれにしても方形周溝墓は、武力や政治とは無縁の職能集団か労働集団の墓だろうと私はみている。

●楽浪土器が証言する

また、前原を伊都国とする人からこんな意見を聞かされたことがある。

「九州北部を中心に楽浪土器が大量に見つかっている」

「糸島半島がメイン窓口だった」

「ここに権力中枢があった」

糸島半島が朝鮮半島との通交拠点の一つだったことは否定しないが、だからといって必ずしも権力中枢があったとは限らない。

古くから倭人が半島に進出していたということは、半島人からも九州に進出していたと考えなければならない。楽浪土器にまつわる遺跡・遺物は、「あちら側の人たち」の交流・交易基地が存在したことを物語っているわけである。人・もの・情報が入ってくる図は、入り口が最も濃厚で、入り口から遠くなるに従って希薄になる。朝鮮半島との通交・交易の観点からいえば、対馬と壱岐が島伝いルート上の中継基地となり、九州の窓口となったのが玄界灘各地と博多湾だろう。これらの土地に外来の土器が多出するのは必然である。

(糸島半島の支石墓は半島とかかわりが深いといわれてきたが、半島南部と北部の支石墓には明確な違いがあって、半島南部と九州の支石墓は共通するが、これらの源流は中国南部の浙江省あたりだったことが判明している。古くから長江流域や中国南部からの渡来人の居住エリアだったと思われる)。

遺跡と遺物から見た時系列推移でみてみよう。韓国の南岸領域に勒島という島がある。ここから出る土器類などの遺物には倭人が定住生活した痕跡がみとめられ、倭国側の中継基地となったことが証明されている。以下に考古学の現場の専門家の意見を引用する。

①弥生前期末~中期初頭にかけて韓人が北部九州に渡来・移住したことは、水石里式土器と擬朝鮮系無紋土器により明らかである。

②弥生中期前半の日本列島では、渡来韓人が佐賀平野などに定着し、本格化に青銅器生産を営んだ。

③勒島遺跡:弥生土器を多く出土する遺跡であることも考えれば、重要な貿易拠点であったと考えられる。……勒島でみられる弥生土器の大半が北部九州の土器であることからすると、主に北部九州の倭人が山陰・畿内への金属器・金属素材供給に介在したと考えられる。

④弥生中期後半:粘土帯土器のうち、(壱岐の)原の辻遺跡のみで擬朝鮮系無紋土器が生み出されている。これは、韓人が原の辻遺跡に居住し、交易に従事していたことを示すであろう。

⑤三雲遺跡群や比恵・那珂遺跡群などの集落で集住化が起こっており、鉄器の使用が日常化しているようである。また、筑後平野の渡来人集落などに散在していた青銅器生産工房はいくつかの遺跡に集約され、続く弥生後期には、福岡県春日市・須玖岡本遺跡などで名高い春日丘陵が中心的な青銅器生産地となる。

⑥弥生中期末~後期前半:弥生中期末に三韓土器・楽浪土器が搬入され始めるようである。三雲遺跡群には楽浪人が居住し、政治的な交渉が行なわれたと考えられる。

⑦三雲遺跡群や比恵・那珂遺跡群のような拠点集落が存続していることを考えると、原の辻貿易ではおもに北部九州の倭人が活躍しており、瀬戸内・畿内への物資の流通もある程度制御していたと考えられる。

⑧弥生後期後半:楽浪土器は物資の運搬に有利な、大きすぎない壺・鉢・杯が主体となる。三雲遺跡群での楽浪人の滞在という特殊な政治状況から、交易を中心とする交渉へと遷り変わった可能性がある。

⑨古墳前期:古墳前期の古式新羅加耶土器・楽浪土器の分布は北部九州の限られた地域に集中するがそれらはこのような中長距離交易を行なっていたと思われる海浜集落であり、特に西新町遺跡では竪穴住居跡に作りつけのカマドが設置されており、渡来人の居住の可能性を示している。(埋蔵文化財研究会第49回研究集会実行委員会の広報から整理・抜粋)

遺跡の周辺に外来人の集落があっただろうことは分かるが、それだけになお、政権とは無縁の庶民の居住地域だったことが明白になる。しかも、ある種計画的な統制と管理のもとで渡来人の居住区が経営されていた感触すらある

九州北部の海浜に近いところには、金属器・金属材料の交易商人や青銅器づくり・土器づくりの渡来人集落がそちこちにあった。この種の渡来人居住区が、紀元前2世紀ごろから約400~500年間にわたって存在している。長い時間経過の中で倭人化した者もあれば、しかるべき地位を得た者もいたことだろう。そうした集団の墓が方形周溝墓ではないかとする傍証の一つに、方形周溝墓の原形と思われるものが中国本土にあるという。

①「(中国山西省南部)稷山の東方近隣に侯馬市があり、その市域の喬村遺跡で発見された小形周溝墓が、わが国弥生期の方形周溝墓の原型ではないかとみる考えがある。喬村では、40基を超える方形周溝墓が検出されており、そのなかの墓(M26・27号墓)には、低墳丘をもつであろう長方形に区画した幅1~2メートルの溝内に二つの大きな墓壙が掘られ、それぞれに木棺が埋葬され、その周溝内にも4体の人骨があり、わが国の方形周溝墓の例と比較して、たいへん興味深いものがある」。(「卑弥呼の冢」宝賀寿男より整理抜粋)

②浙南石棚墓群(浙江省温州市瑞安)

方形周溝墓だけではななく、弥生早期の墓制である支石墓のルーツも中国本土にあることが判明している。1993年に、浙江省東南沿海に位置する温州市で30を超える石棚墓群が発掘され、春秋時代の器物が多数出土した。石棚墓とは日本でいう支石墓のことである。紀元前1700年~紀元前256年頃にかけて江南地方で営まれた墓葬で、石棚墓の下には甕棺も埋葬されている。朝鮮半島北部に展開するテーブル状の支石墓とは違って、碁盤式といわれる形状などから、九州北部や朝鮮半島南部に展開する支石墓のルーツかとも考えられている。(注目しておきたいのは、九州と同じ碁盤式支石墓が集中する朝鮮半島西南部には、のちに倭人の前方後円墳群が展開することである)。

③中国少数民族の村・貴州省都江鎮不巫郷の村の崖に横穴墓がある。これは、熊本県人吉市の大村横穴古墳群や山鹿市の鍋田・長岩両横穴古墳群にそっくりである。そっくりというよりも、これらの横穴墓は同じ墓づくり・同じ信仰的精神性・同じ葬送儀礼をもった民族のなせる結果だといえる。

④江蘇省の句容市と金壇市では総数で40基の土トン墓(土盛りの高塚墳)が発掘された。そこからは船形棺の葬具も出土している。日本の弥生時代の墳丘墓はこの土トン墓の影響を受けているといわれている。

⑤四川省の成都市で約2500年前(春秋晩期~戦国早期)のものと思われる舟型木棺群が発見されている。舟型木棺も日本の古墳にみられる葬送タイプである。

どうやら、墓づくりから葬送儀礼に至るまで、ほとんどが長江河口からやってきたようなのである。平原遺跡の方形周溝墓もその築造立地や規模からみて、倭国政権にかかわった豪族の墓ではなく、渡来系の鋳銅職人か交易商人の類の人物が葬られた可能性もあろう。

※貴州省都江鎮不巫郷の村の崖に横穴墓(写真提供:異国を旅して)

※熊本県人吉市の大村横穴古墳群(写真提供:響とバイクと山遊び)

※山鹿市の鍋田・長岩両横穴古墳群(写真提供:山鹿市観光振興課)

●定説に異議あり

一部の学識者は糸島半島の前原が伊都国で決定したように語る。その言外にいうことはこうである。

①『倭人伝』の方角と距離は調査記録か歴史書編纂者が誤ったとして、

②大国の威厳と誇りを満載しただろう自慢の船を唐津で乗り捨てる。

③そうして、東南とあるところを東へ歩き、

④荷役従者と随員をひき連れて500里とあるのを100里ほど、ありもしなかった陸路を歩き、

⑤「港から港へ陸行」という不可解な行程をたどり、

⑥伊都は「いつ」と読む根拠ばかりなのに「いと」と読み、かつて怡土と呼ばれた糸島半島基部に向かう。

⑦地理的・軍事的には博多湾の一部と思われる糸島半島の前原を伊都国とし、

⑧博多湾勢力の遺跡の一つと思われる遺跡を理由づけに前原を伊都国とする。

このように、怡土という地名を頼りに、地理的・軍事的には博多湾の一部と思われる糸島半島の前原へ向かい、博多湾勢力の遺跡の一つと思われる遺跡を伊都国王と関連づけて、前原あたりを伊都国とするのである。文字という記録手段を用いて言葉で告げている文献よりも、ものいわぬ遺跡・遺物を優先するわけである。だが、そこには極めて大きな盲点が潜んでいる。

何にも転用も活用もされず放置されてきた土地にあるのは墓ぐらいのもの。たまに出る住居遺跡にしても、人が住まなくなった辺鄙なところから出る程度。 その他は、田畑や市街地の下から偶然に出たり、工事に際する調査で出たりするのがほとんどである。しかも、それらはほんの氷山の一角であり、圧倒的大多数は国や地方自治団体の指定遺跡として調査できないままか、破壊されて原形をとどめていないか、あるいは様ざまな権利が居座る農地・市街地・住宅などの下に埋もれてしまっている。

ここで、よくよくご注意いただきたい。

現在までに発掘・調査されている墓の大多数は、地方自治体や国の指定からはずれた中小規模の墓である。「地方豪族か地方高官の墓から出る遺物でもって倭国や支配層の歴史動向を語る」という、極めて大きな不条理がそこにある。つまり、「些細なことを手がかりに大きな出来事を語る」という行為が普通に行なわれているのである。

●3世紀に編まれた『倭人伝』が書いた伊都は「いつ」である。

●糸島半島はその立地からも、博多湾勢力の一部だったと思われる。

●伊都国は、末廬国の港(唐津)の東南、陸行で500里の位置にあった。

むろん、私は末廬国の港から東南に陸行で500里歩くことにする。

●東南へ

先に私は、伊都は「いつ」だった可能性が高いことを幾つかの実例と根拠とともに提示した。伊都国が1000余戸か1万余戸だったかは議論の余地を残すが、『倭人伝』のいう伊都国は「いつ」と呼ばれた国、もしくはその領内にある弥生集落の一つだったとみている。

末盧国の港(唐津港)から山あいを縫うように、松浦川沿いに(現在の唐津街道を通って)東南に500里陸行する。多久市までが28キロメートル。そこから7キロメートルほど先の眼前がひらけたところは佐賀平野の小城市。ここには、旧小城町と牛津町と三日月町とでつくるトライアングルの中に、土生(はぶ)遺跡をはじめとした4つの弥生の集落遺跡がある。

土生とは埴生で、土器づくりの粘土を産する土地を意味する。隣接する三日月町は、古代の甕調(みかつき=カメつくり)が町名の由来となっている。三日月町はおそらく、土生で算出した粘土を使用したカメづくりの拠点集落だったものと思われる。

この嘉瀬川と福所江川に挟まれたエリア(小城市三日月町の遠ノ江、金田、久保田町の一部)が伊都国で、中の甕調(みかつき)集落が帯方郡使の常駐するところ。この集落の東南にある西平川と祇園川が嘉瀬川に合流するポイントに、一大率が「仕事」をした津(奴国とを結ぶ渡し場)があったものとみている。

●佐賀平野西部の弥生遺跡

①土生遺跡。佐賀平野西部の標高6~9メートルの扇状地に立地する弥生時代中期前半を盛期とする大規模集落跡である。これまでの調査で、住居跡・貯蔵穴・井戸跡などが確認されている。大量の土器と共に石器(石斧・石庖丁・砥石)、木製品(鍬・竪杵・杓子・織具・高坏)のほかに、全国初の青銅製ヤリガンナ鋳型が出土している。(佐賀県公式サイトより)

②仁俣遺跡。土生遺跡の北東側に隣接する弥生時代を中心とする集落遺跡である。平成8年の発掘調査で、弥生時代中期前半の土器とともに銅矛の鋳型1点が出土している。

③久蘇遺跡。土生遺跡の西側から南西部にかけて展開する弥生時代から近世にかけての複合遺跡であり、平成14年度の発掘調査で銅矛の鋳型1点が出土している。

土生遺跡群(土生、仁俣、久蘇)における青銅器生産は、鋳型と土器の共伴関係から、弥生時代中期前半には本格的に開始されたと推定される。また、朝鮮系無文土器が数多く出土していることから、朝鮮半島から渡ってきた渡来系の人々や、ここに居住していた弥生人たちが青銅器生産に関わっていたと見られる。出土品には木製の鍬や農具も多く、住居跡などから見て稲作の盛んな一大農工圏だったようである。 (小城市公式サイトより)

④生立ヶ里遺跡。小城市牛津町の東部に所在する。遺跡の西側を流れる晴気川及びその支流の氾濫により形成された沖積平野上の標高3~4メートルの微行地に立地する。出土した木製品には、柱・杭・礎板等の建築部材、剣形木製品・槽等の儀器、鍬・鋤・臼・竪杵等の農耕具、杓子・皿・匙形木製品等の農耕具などの木製品がある。特に槽は、木をくり抜き、外面に黒漆と赤漆による直線文と重弧文を描く優れたものである。(小城市教育委員会)

※土生遺跡

このあたりから先は、大小の河川と虫食い状態に走る天然の水路と、これらに囲まれた台地の点在する大湿地帯が控えている。ここ佐賀平野の一帯は、数千年の年月をかけて沖へ沖へとその面積を広げてきた。100年間に1キロメートルのテンポで進んだ陸地化と、数百年にわたる干拓と埋め立てが進んだ今でも、佐賀県から福岡県にまたがる湿地帯には、当時の地形がまだ少し残っている。

佐賀平野の浮き島や陸地には、こうした集落が多く散在していたものと思われる。

※上の図は、干拓によって拡大する前の有明海北部の地勢。(アミ点部分は干潟)。地名の多くに島がつくが、天然クリークが入り組んだ大湿地帯に浮き島が無数に散在したことを思わせる。その他、牟田の牟は「盛る」で、土を盛って開墾した田。佐賀や古賀の賀は「加える」でやはり干拓された土地。搦(からめ)は人工的な埋め立て地で、開は開拓地。搦と開は、16世紀以降に埋め立てられた地名である。

佐賀県には吉野ヶ里のほかに、神埼町周辺には石井ヶ里、田道ヶ里、小津ヶ里、野目ヶ里、曽根ヶ里、南里ヶ里、枝ヶ里。牛津町周辺に生立ヶ里、江津ヶ里、大戸ヶ里、練ヶ里など、里のつく地名が散在している。「里」は原(はる=人の手が入った土地)よりもっと明確で、区画整理された土地や、田畑や住居が整理された集落をいう。恐らくは吉野ヶ里クラスの環濠集落があった痕跡なのだろう。

❻奴国へ

「東南、奴国に至る。100里。官を兕馬觚といい、副を卑奴母離という。2万戸余りがある」。

伊都国に比定した三日月町から東南へ100里。徒歩と川舟を併用して複雑な行程をたどる。そうして着いた有明海沿岸の広大な浮き島には、2万戸を有するポイントの奴国がある。三日月町から約7km。そこには現在は佐賀市が存在する。ここは、佐賀平野の開墾・開発と稲作をメインとした生産集落が密集するエリアである。

佐賀市の周辺から市街地にかけては、虫食い状態の水路が無数に残っている。ここが奴国だったとみる私は、伊都国から「東南100里奴国」、奴国からは「東行100里不弥国」と、陸行か水行かの手段が書かれなかったわけも、水陸兼用の地形によるのではないかと考えている。

ここは、まさに『史記』のいう平原広沢。開拓・開墾に適した水田稲作用の一等地である。目前には当時の漁労技術水準に見合った遠浅干潟の海が広がる。穏やかな内海の有明海では、高台にあがれば数キロ先の小舟でも発見できる。干朝時に船が陸地に近づけるのは、水路と河口付近しかない。河口さえ固めておけば、海からの侵略はほぼ不可能になる。土地勘があっても迷ってしまうような天然の水路は、文字通り天然の環濠を形成して集落を囲み、石積みの城壁よりも堅い防壁として機能する。水産、農耕、輸送、防衛などの面で願ってもない空間である。

※佐賀市中心部に現在も残る天然クリーク

●佐賀平野の海岸線を等高線を頼りに求める手法もあるが、この地の特殊な地形を想定するには役に立たない。また、貝塚遺跡の所在がその時代の海岸線だとみる人もあるようだが、これは短絡思考の産物である。なぜならば、貝塚ができるほどの主な集落は、安全上の面からも海岸線から離れたやや標高の高い場所につくるものである。そうした集落の住民が、挙って食べた貝の殻を持って、わざわざ海岸線まで棄てに行ったと考えるも同然だからである。人間の行動心理の面からも、貝塚というものは、多くは海岸線にではなく集落の近くにできるものである。

●奴国の領域は、嘉瀬川と筑後川に挟まれた国道444号線以北の筑紫平野(大和町・神埼町・千代田町・佐賀市・諸富町・川副町・東与賀町)とみなす。中でも吉野ケ里は奴国の版図に属した軍事集落で、背後の博多湾方面と前面の水路とを担当した、監視と防衛砦の一つだったとみる。ここは古くから重要な立地だったようで、縄文時代からの複合遺跡であり、時代とともに拡大したことが分かっている。ただし弥生末期には役目を終えているようだから、2世紀末の長い大乱で破壊されて放棄されたのかも知れない。果たして、卑弥呼の時代と重なる期間があったかどうか。(古墳時代には墓域として使われている。この吉野ケ里が邪馬台国に至る経由国だとすれば、博多湾に直行して川舟を兼用して南下したほうが合理的である)。

●佐賀市諸富町が2200年前から陸地だった証拠

佐賀市一帯は古代において陸地だったことが判明している。佐賀市南部の諸富町為重の新北神社の境内には柏槇(びゃくしん)の老木がある。これはヒノキ科の常緑高木で、海岸近くに生えるといわれる。柏槇は中国原産で暖かい地方に自生する。日本国内に自生する例はほとんどなく、人の手で植えられた樹齢2200年の老木は全国でも珍しい。

これは貴重な生き証人で、2200年前にこのあたりが陸地化していたことを示している。弥生時代の筑後川周辺の陸地化はかなり進んでいたらしく、そのことを裏づけるかのように、筑後川周辺の弥生遺跡分布は佐賀市諸富町あたりまで展開している。 諸富町の諸富津や寺井津は、天然の良港として弥生時代にはすでに機能していたようである。

この柏槇の老木の存在が良い実例で、佐賀平野と筑後川河口部の陸地の判断に限っていえば、貝塚の所在や通り一遍の等高線による区分が通用しない面があることを認識しておきたい。

※佐賀市南部の新北神社に残る樹齢220年のびゃくしん

農民は、夜明けには田畑に到着して日中は農作業をして、日が暮れる前に家路につく。田畑と農民との住まいは、そんな距離関係にあったものである。ましてや水田耕作となれば、(水管理・雑草対策・病気害虫対策を含めて)照る日・雨の日・風の日にかかわらず、常に巡回・監視する必要がある。つまり農民は、徒歩で比較的短時間で田畑に通える場所に、小集落単位で配置され居を構えた。片道に半日かかるようでは、農作業をする時間がない理屈である。そうした大小の集落が散在したことを、いみじくも小城市の土生遺跡群が物語っている

羽田武英氏によると、紀元前300年ごろには佐賀平野から筑後川流域を含む筑紫平野ではすでに弥生化を終えており、大量の移民受け入れ体制ができていたといわれている。そこから500年ほどのちの3世紀に魏の調査団が目撃した倭国は、東夷諸国の中でもトップクラスの人口過密地帯だった。この一帯を面として見れば、開拓と稲作のための拠点都市が幾つもあって、1万戸や2万戸どころではなく、かなりの数の開拓民、稲作農民、商工生産民がひしめき合っていたものと私はみている。

佐賀平野のクリークで注目すべきなのは、クリークに囲まれた大小の浮島(陸地)がみな、田んぼにつくり変えられていることである。ある意味、いかにも日本人らしい細かさというべきか。こうした浮島を田んぼとして稲作に活用する一方で、佐賀平野と筑紫平野にまたがる湿地帯の干拓は、古代から少しずつ行なわれていたようである。

一方の、古代中国で会稽と呼ばれた紹興市郊外の天然クリークは、佐賀平野のクリークよりも水路の幅が広くスケールが大きい。先に触れたが、『倭人伝』は「倭人の文身の習俗は江南の民が倭地に渡ってもたらしたものだろう」との洞察を、「倭人の住む島までの道理を計れば会稽東冶の東にある」という言葉で表現していた。

まさにその通りで、水陸いずれも直進不可能な迷路状のクリークが走り、土地カンがあっても迷ってしまうような環境を川船で自由に往来できるたは、こしうした環境を庭のごとくしていた人たちだろう。私は、佐賀平野の特殊な水郷地帯を豊かな稲作地へ作りかえたのも、呉越の水郷地帯での開墾体験かDNA記憶を持った人たちではなかったかと見てている。

※上は佐賀市に残るクリーク。下はかつて会稽と呼ばれた紹興市郊外の天然クリーク。

ここで、先に触れたことを再度確認する。博多が奴国だとすれば、投馬国の5万戸に対して2万戸では少なすぎる。博多の歴史や立地・機能のあらゆる面からみて、投馬国の5万戸に匹敵する人口を有していなければならない。そうしたことから、博多は『倭人伝』のいう奴国ではないと判断する。(博多湾は、『倭人伝』のいう奴国よりも人口の多い都市だったはずである)。博多については、かつて井沢元彦氏が好古都を「はかた」と読む説を発表したことがあるが、私も博多が好古都国で、これが博多湾勢力の国名だったとみる。

また、博多の古代名・那の大津を奴国に比定する根拠とする生き方もあるが、すでに述べた通り、那の大津の由来は明らかに1世紀半ばに登場した古豪・倭奴国なのであって、3世紀になって30ヵ国に整理再編されたあと、『倭人伝』に一時期登場するだけの奴国にゴロ合わせする根拠は何もない。

●先へ読み続けるにはページ左下部にある「次ページのタイトル」をクリックしてください。