ウィキペディア 「和楽器」の項に、言いたかったことがまったく緻密に説明されていたので、嬉しくなって引用します。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%A5%BD%E5%99%A8

《また和楽器は、西洋楽器が操作機能や音域拡大、分担化の追求により分化、発展したのに比べ、音色の追求により分化、発展したといえる。…中略… また、多くの楽器で音色技法が発達している。特に西洋音楽では現代になってやっと雑音的 (噪音{そうおん} ) 要素を取り入れるようになったのに比べ、和楽器では早くから雑音の美が認められ、雑音的な要素までもが様々に取り入れられていることは大きな特徴である。西洋音楽の楽器(洋楽器)では、和声音楽に用いる音から倍音以外を排除しようという方向性を持っていた。この違いは顕著で、また近隣の中国や朝鮮の音楽と比べても、和楽器には噪音(倍音以外の音)を多く含む音を出す楽器の比率が多い。そのような変化、工夫が加わっていったものである。…中略…

西洋音楽の「モダン」な同属楽器と比較すると、音が小さいものが多い。古典派以降の西洋音楽ではコンサートホールのような広い空間で演奏するために大音量を要求され、そのために、音色の繊細さや演奏の容易さ、楽器自体の手触りなどの要素を犠牲にしても大きな音が出るような改良がなされ(ヴァイオリン、フルートなど)、それに向かなかった楽器(ヴィオール属、リュート、リコーダーなど)が淘汰されたのに対し、日本の楽器の多くはその淘汰を受けなかったからである。和楽器ではむしろ室内で耳をこらしてデリケートな音色の変化を賞玩するために、音量よりも音色の洗練、追求に力が注がれた。木・竹・皮など天然素材を生かしたものが多く、近代・現代西洋音楽の複雑な機構を備えたピアノやベーム式フルートなどの楽器と比較すると、構造は簡潔で、操作のための器具がシンプルであり、しばしばそれを全く持たない。西洋音楽は、その発達の段階で半音階や平均律を受け入れ、転調を主体とした変化に富んだ楽曲を育んできた。…中略…

つまり音を無機的にとらえデジタル的に体系化したため、個々の音そのものの次元では極めて単純化、信号化されて特別な意味を持たなくなり、反対に楽器に複雑な機構を要求する結果となったが、日本の音楽にはそのような要求は少なく、あっても調弦変えや持ち替えなど、演奏者の奏法上の工夫で十分対応できたからである》

これら要素のほとんどが中東楽器にも共通するのがおわかりでしょう。

日本の本来の音楽的感性からすると、西欧は遠く、中東のほうがずっと近しいはずなのです。

また、リュートなど西洋の古楽器は「古臭くて音色的に劣っていたから」マイナーになってしまったわけではなく、音量の少なさという理由から淘汰されただけです。

しかし、PAや録音技術も発達した現代では必ずしもコンサートホールの存在感だけが意義があるわけではなく、だからこそリュートも復権してきたのでしょう。

明治以降、ピアノやバイオリンにあれだけ親しんできた日本人ですが、ウードやサズを「遠くて縁のない民族楽器」とだけ認識してきたのはあまりにも音の宝を見逃してきたことになります。

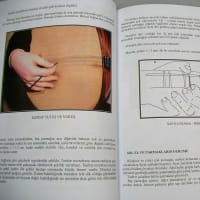

画像は、明治33年(1900年)頃の琵琶教室の写真。左端にいるのは店主の祖父・伏見久太郎(50年前に物故)。漢方・鍼灸医をしながら、琵琶を製作したり教えたりする趣味人だったそうです。当時は演奏・製作の両方をするのが珍しくなかったようです。今のウード演奏家の少なからずの人が製作もするのと同じですね。

音楽の話は別にしても、現在の日本人には、中東やイスラム世界は非常に遠い存在であると思われがちですが、明治時代の日本人はイスラム世界に非常に重大な関心を持って対話を行っており、現在からすると信じ難いほどに中東のことを知り、中東に対して大変強い関心を持っていたそうです。

《また和楽器は、西洋楽器が操作機能や音域拡大、分担化の追求により分化、発展したのに比べ、音色の追求により分化、発展したといえる。…中略… また、多くの楽器で音色技法が発達している。特に西洋音楽では現代になってやっと雑音的 (噪音{そうおん} ) 要素を取り入れるようになったのに比べ、和楽器では早くから雑音の美が認められ、雑音的な要素までもが様々に取り入れられていることは大きな特徴である。西洋音楽の楽器(洋楽器)では、和声音楽に用いる音から倍音以外を排除しようという方向性を持っていた。この違いは顕著で、また近隣の中国や朝鮮の音楽と比べても、和楽器には噪音(倍音以外の音)を多く含む音を出す楽器の比率が多い。そのような変化、工夫が加わっていったものである。…中略…

西洋音楽の「モダン」な同属楽器と比較すると、音が小さいものが多い。古典派以降の西洋音楽ではコンサートホールのような広い空間で演奏するために大音量を要求され、そのために、音色の繊細さや演奏の容易さ、楽器自体の手触りなどの要素を犠牲にしても大きな音が出るような改良がなされ(ヴァイオリン、フルートなど)、それに向かなかった楽器(ヴィオール属、リュート、リコーダーなど)が淘汰されたのに対し、日本の楽器の多くはその淘汰を受けなかったからである。和楽器ではむしろ室内で耳をこらしてデリケートな音色の変化を賞玩するために、音量よりも音色の洗練、追求に力が注がれた。木・竹・皮など天然素材を生かしたものが多く、近代・現代西洋音楽の複雑な機構を備えたピアノやベーム式フルートなどの楽器と比較すると、構造は簡潔で、操作のための器具がシンプルであり、しばしばそれを全く持たない。西洋音楽は、その発達の段階で半音階や平均律を受け入れ、転調を主体とした変化に富んだ楽曲を育んできた。…中略…

つまり音を無機的にとらえデジタル的に体系化したため、個々の音そのものの次元では極めて単純化、信号化されて特別な意味を持たなくなり、反対に楽器に複雑な機構を要求する結果となったが、日本の音楽にはそのような要求は少なく、あっても調弦変えや持ち替えなど、演奏者の奏法上の工夫で十分対応できたからである》

これら要素のほとんどが中東楽器にも共通するのがおわかりでしょう。

日本の本来の音楽的感性からすると、西欧は遠く、中東のほうがずっと近しいはずなのです。

また、リュートなど西洋の古楽器は「古臭くて音色的に劣っていたから」マイナーになってしまったわけではなく、音量の少なさという理由から淘汰されただけです。

しかし、PAや録音技術も発達した現代では必ずしもコンサートホールの存在感だけが意義があるわけではなく、だからこそリュートも復権してきたのでしょう。

明治以降、ピアノやバイオリンにあれだけ親しんできた日本人ですが、ウードやサズを「遠くて縁のない民族楽器」とだけ認識してきたのはあまりにも音の宝を見逃してきたことになります。

画像は、明治33年(1900年)頃の琵琶教室の写真。左端にいるのは店主の祖父・伏見久太郎(50年前に物故)。漢方・鍼灸医をしながら、琵琶を製作したり教えたりする趣味人だったそうです。当時は演奏・製作の両方をするのが珍しくなかったようです。今のウード演奏家の少なからずの人が製作もするのと同じですね。

音楽の話は別にしても、現在の日本人には、中東やイスラム世界は非常に遠い存在であると思われがちですが、明治時代の日本人はイスラム世界に非常に重大な関心を持って対話を行っており、現在からすると信じ難いほどに中東のことを知り、中東に対して大変強い関心を持っていたそうです。

I am writing a book about the history of mandolins and I would like to use the 1900 photograph of the Biwa school on your blog to illustrate the the chapter about the our, the Chinese pipa and the biwa.

My apologies for writing in English