ろろさんのブログで以下のような興味深いエントリーを拝見したので、私もインスパイア(笑)されて久しぶりに関連する話題のエントリーを立ててみます。

・日々是勉強

【商人の歴史1】商業が生まれてきたころ

http://roronotokoro.blog113.fc2.com/blog-entry-59.html

>>>>>>>>>>>>>>>>

つまり、古代の社会では、一般国民である農民が生産した物が、いったん権力者のところに集まり、そこで権力者が消費しきれなくなったものを運用していたのが商人だったということです。

<<<<<<<<<<<<<<<<

私も商取引のはじまりは、ろろさんの言うように共同体の中に発生する余剰(消費しきれなくなったもの)が原因であると思います(そしてその取引を活性化・進化させたのは遊牧民のような遠方の共同体と共同体の間をつなぐ交易メディアの存在だと思います)。

ただ、ここではちょっと違った方面からこの「余剰」というものに着目して、商取引の根源的な意味みたいなものを考えてみたいと思います。そして最後に「生命性を有する共同体」において生じる「エントロピーの増大=マイナスの富」の交換物という観点からみた「貨幣」の意味、そしてそのリスクを考えます。

まず、そもそも共同体において「余剰とはなにか」ですが、確かに余った穀物のようなものは有価物のようにも見えますが、共同体内の活動で生じるそれ以外の不用物・ゴミなどと一緒に考えれば、それは系内における「エントロピー増大」の一部といえます(余った穀物もそのまま放置しておけばまさにゴミです)。また、単に物質的なものだけでなくて、共同体が社会的に外部に閉じていれば、その共同体内には、硬直化した人間関係・生活のマンネリ化などによる鬱憤・不満、すなわち「精神的なゴミ」が貯まりやすくなります。つまり、共同体が閉じているとその生産性向上や精神活動の高まりに伴って、物的・精神的なゴミが発生しやすくなり、共同体内部のエントロピーが高くなって、生産性が限界に達したり、共同体自体が崩壊する危機に晒されるわけです。余った食糧およびその他の物質的・精神的なゴミ・毒素は、共同体内部から排泄し、体内を浄化しなくてはいけません。それが共同体の内部からみた商取引を促す要因です。だから商取引というのは、共同体にとって自然発生的な欲求に基づくと思います。あたかも「便意」のように(笑)。

さて、ゴミは適正に共同体の外部に放り出してしまえば、当面内部のエントロピーが低下するように思えます。しかし、ゴミと言えども、かつては貴重な資源や人的な労力を投入したものです。単にそのまま捨て続けたのでは、資源が外部に流れ出て、いずれ生産性が低下します。また、無駄なモノを作ってしまう人々の心にも徒労感ややりきれない気持ちを生みます。よって、ゴミとして失われた共同体内の物的・精神的な「隙間」は何かで埋め合わせをしておかないとやはり系=共同体が不安定になります。すなわち、この「隙間」を外部からのモノで埋めるようとすることが、トレードとなるわけです。まるでウンチの後でお腹が空くように(笑)。

ここで重要なのは、共同体が浄化したい・取り戻したいものは、単なる物質的なもの(肥料・原材料・エネルギー等)だけではなくて、精神的なものも含まれるということです。そもそも先にあげたような共同体内の社会に貯まった鬱憤・不満などは、物的なトレードのみでは解消しきれない「ゴミ」です。この精神的な「ゴミ」の浄化に必要なのは、非日常を演出する芸能(祭・演劇・ゲーム・娯楽としてのセックス)だったり、生・病・死のストレスを和らげる祭祀や祈祷、芸術であったり、装飾品・貴重品を得たときに伴う「満足感」だったりします(また、共同体になんらかの形で利益を提供する特殊な人材・奴隷も非常に低エントロピーで魅力的な取引商品です)。

要するに共同体には、構成人員と内部資源が互いに関係することによって醸し出す「生命性」があり、地球上の他の生命体と同様に新陳代謝が必要である、ということです。またその新陳代謝には目に見えない「精神的なモノ」も含まれる、ということです。

で、ここで問題なのがこの新陳代謝(商取引)に伴って、外部から内部に取り入れた有形・無形のモノが、新たなゴミや毒とならずに、共同体に「役立つ」ためには、それらが完全に共同体内部で「消化」される必要があるということです。ゴミを放出したのに、外部から取り入れたものが、また無用なゴミや毒となって共同体内に残ったり、増えてしまったりしては困るのです。

よって、原則的には商取引で得た物品やサービスというのは、共同体内のエントロピー放出と同時に消化されてなくなるか(人材・奴隷の場合は共同体の一員として最終的に同化されるか)、人間の生活を持続的に豊かにさせるための有形資産(衣服・住宅・道具・武具・装飾品等)や無形資産(知恵・技術・感性の深化・新しい価値観等)に変換・昇華されなければなりません。

しかし、この外から入ってくる有形・無形のモノが果たして本当にゴミでも毒でもなくて、有用なもの(共同体の持続的繁栄につながるもの)であるかどうか判断することは、実はかなり難しいと思います。はじめて食べてみるきのこが毒きのこなのかどうかは、実際食べてみないと判らないような「リスク」がそこにあります。さらに、外から入ってきたモノがゴミ・毒となるか、有用物となるかは、共同体(を構成する人々)の内面(スキル・価値観)によっても大きく変化します。つまり共同体にとって外部から購入したモノの価値は、絶対ではなく、自らのスキルや価値観、状況の変化によりプラスにもマイナスにも変わりうるという相対性と自由度があるのです。商取引という行為の中には、常にそのような「リスク」と「あいまいさ(相対性・自由度)」がついて回ります。その結果、商取引自体に人々は直感的に「いかがわしさ」を感じるわけですが、共同体持続のためにはそれを受容しなくてはいけないという命題があります。そしてその「いかがわしさ」の受容こそが、共同体のさらなる活性化(進化・深化)のきっかけとなる可能性があります。

このことを端的に語っている著書・書評があります。ちょっと長いですが、非常に重要な内容だと思いますので引用します。

・松岡正剛の千夜千冊

小松和彦・栗本慎一郎『経済の誕生』1982 工作舎

http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0843.html

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

信貴山縁起は日本の中世における「都・里・山」という3つの場をまたいで、どのように「富」(経済力)が発生したのかをよく暗示している。この物語では、里の長者は山の命蓮に米を提供(喜捨)し、命蓮は都の帝(醍醐天皇)の重い病いに対して祈りを提供(祈祷)し、帝は里の長者に対して市場活動を提供(認証)する。ここにはこういう三角形が成立している。

ふつう、市場というのは生産と消費が物品を媒介に交換されているところをいうのだが、この物語はそこにもうひとつ、「山」が関与している。すなわち、市場や宮廷になんらかの「欠損」のような問題が生じているときに、山がこれに関与してこの欠損を回復するようになっている。そこで二人が持ち出そうとしている仮説は、富の発生とは、このような欠損と回復というシステムが稼働したときにおこっていたのではないかという仮説なのである。

ここで「富」とは、貯蓄高や貿易高のことではなく、カール・ポランニー流には、共同体の生存や力を象徴しているような価値のことをいう。この価値観は時代によって民族によって場所によって、変化しつづけている。

しかもこの価値観は「交換」によって初めて見えるかたちをもってくる。いくら貯蓄高があったとしても、第一次大戦後のドイツのように、パンや肉が1万マルクもするようになるのでは、富の目安にはならない。また、ある者にはひどい病気を治してくれる薬の値段がいかに高かろうと、その薬を入手する力が富なのである。その病気が祈祷で治るなら、そのために支払う値段は世の中とまったく違っていてもいい。つまり、一般に公定価格や流通価格とされているような価値の目盛だけでは測れないところに、実は「富」の本質がある。健康も安全も富なのである。

たとえば小松は「支払い」とは民俗学では「お祓い」なんだと言う。お祓いとはプュリフィケーション(浄化)のことである。ということは、何かによって穢れている事態を祓うというしくみのなかに、しだいに「支払い」が発生していったのではないかとみなせるということになる。実際にも、「幣」(まい)とは神と人とのあいだの支払いをはたすものをいう。

栗本は、そうだとしたら、共同体や社会が何を穢れと見るかというということ、すなわち何をタブー(禁忌)と見るかという価値観がそもそも生じたことが、そうした「お祓い」を「支払い」にしていくようなしくみをつくったのではないかと言う。

では、どうして共同体に穢れやタブーが出てきたかということだが、これは、てっきり「自」と思っている共同体のなかに「他」や「異」が入ってきたと見なしたからである。それを穢れや異質なものと見た。そしてこれを取りこんだり、排除した。民族学や民俗学ではこれを「外部性の問題」という。

しかし、このことをよくよく考えてみると、実は逆のプロセスでこのことがおこっていたのだということがわかる。つまり、外部性としての「他」や「異」をあえていったん共同体の内部に入れてみることによって、しだいに「自」が成立してきたのではないかという見方がありうる。どうも、この見方のほうが正しいのかもしれない。

そもそも交易や商業というものは共同体の内部で確立するものではない。共同体から見て外の、いわば「異界」との交流や、その異界との何かの交換がおこることによって、経済は発生し、確立していったはずなのである。そういうものだったのではないか。

こうしてあらためて検討してみると、日本の昔話には桃太郎や一寸法師や花咲か爺のように、妙に外の異界と交流することで最後に金銀財宝の富を得て、めでたしめでたしとなっている話が多い。栗本と小松はそういう例のひとつとしてウントク譚をあげる。

貧しい爺さんが売れないマキやタキギを水の底の水神にあげていた。すると水の中からウントクとかヨケナイとかハナタレといった名の醜い童子が授けられる。爺さんはうんざりするのだが、ところが、この汚い童子をそれなりにちゃんと扱っているとお金や幸運がやってくる。いいかげんにしていると童子が去り、富もなくなっていく。外部性の関与が内部の富にかかわっているという典型的な話なのである。

となると、この童子は貨幣や通貨と似た性質をもっているということになる。これはいわば動く貨幣、生きた通貨なのである。別の見方をすれば、ウントクは排泄物のようにも見える。不要物のようにも見える。ということは、ある地域にとっての不要物は他の地域にとっての必要品であったというふうにも、この物語を解釈することもできる。

ここにはポトラッチや沈黙交易のような、一種の市場交換原理が発生しているとも考えることができるわけなのである。けれども通貨が発達していなかった時代には、いったいどうして「交換」がおこって、そこに価値が発生したかの説明がうまくできない。そこで、童子や排泄物や穢れが交換のメディアの役割をはたした考えた。それが昔話として伝承されていった。そう考えると辻褄があってくる。

実際にも、このようなことは多くの歴史の一端の場面からもうかがえる。たとえば阿倍比羅夫が粛慎(みしはせ)国との戦いで、武器を含んだ物品をおいて退却すると、粛慎の船団から長老が降りてきて衣類と交換して帰っていった。そういう歴史的事実もある。

南方熊楠は中国の「鬼市」に注目して、ある共同体に鬼がくると戸を閉めてしまい、鬼はしかるべき者から物品を巻き上げて帰ってくれるという例をあげ、ここには交易の原型があらわれていると指摘した。新井白石は『蝦夷志』に砂浜で交換をするアイヌの例を紹介した。

こういう例はいっぱいある。どうやら他界や異界との交流が富の発生の原型か、もしくは富の発生を物語るにはそのような話で伝えていくルールをもっていたのだと考えられるのだ。

こうして二人は、しだいに南近江に伝わる俵藤太伝説や小野猿丸系の語り部伝説や木地師伝説にことよせながら、近世近代の近江商人の発生などを議論する。また、さまざまな「憑きもの」とは何かを議論する。

これらの議論のなかでそのころぼくが関心をもったのは、「マイナスの富の交換」ということだった。プラスの富を得るためにはマイナスの富ないしは富に代わるあやしげなものが先行しているということだ。

この「マイナスの富」の考え方は、その後のぼくにいろいろのヒントをもたらした。共同体に欠損があるから、そこに流れこむ富が発生したというのは、そのひとつの考え方である。また。身体の欠陥や欠損が富をもたらしたということも多い。一寸法師や鉢かつぎ姫は、身体的な欠損が富につなかったという例である。竹取のかぐや姫のように、まさに異界からやってきて、共同体の富を失っていったという物語もある。どうやら「富と負」とは深い関係をもっているようなのだ。

<<<<<<<<<<<<<<<<<

上記で述べられている「マイナスの富」を、生命性を持つ共同体が内部に必然的に溜め込むエントロピーの増加(有形・無形のゴミ)と捉えれば、それを外界に排泄し、何かと交換する商行為によって、共同体の浄化と活性化が(多少のリスクといかがわしさを伴いながら)起こることがわかると思う。

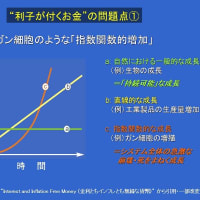

そして、ここでふと思う。もし「いかがわしさ」を伴わない商取引、つまり誰にも共通の価値を持つ(と考えられる)通貨を導入すれば、外部から入って来るモノのリスクやいかがわしさを回避して人々はハッピーになれるのか?貨幣的価値の高さは、より高い共同体の浄化や活性化を約束するものなのだろうか?いやむしろ商行為に伴う「いかがわしさ=価値の相対性・自由度」こそが、実は共同体内部の浄化や活性化を生むソースなのではないか?さらに貨幣という外来物が、共同体内部で消化もされず、同化もされず、資産として固定化もせずに、貯まり続け、増殖を続ける、ということは、富の蓄積・増加ではなくて「毒素」の蓄積・増加ではないか?腐らずに増殖する通貨を流通させた人は、以上のことに「気が付いていて」やったのだろうか!???

美しく、完璧で、誰にでも平等な価値を持ち、自然の力に抗って増えるもの、そんなものはこの世に存在しない。存在するとしたら、我々の頭の中だけだ。誰かが人々のイメージ力を操って、この世に存在しないものを降臨させている。それは人の心の中の幻なのに、あたかも万能の神のように振舞い、現実の全ての価値の「自由」と「関連性」を奪い、「進化の機会」をも奪っている。そんな離れ技が可能なのは、人の商取引というものが、そもそも精神的で無形なモノのトレードを伴う行為であるからだ。「彼ら」との戦いは、人間の想像力・概念支配のコントロール権をめぐる戦いである。

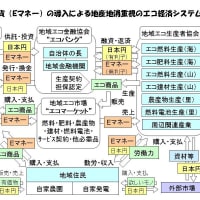

「減価する通貨」が、「彼ら」の降臨させている「狂った神」から、人々と自然を解放し、かつて両者を仲立ちしていた八百万の神々を復活させる。

≪補足説明≫

この記事をはじめて読まれる方は、上記の「彼ら」が何を指し示すかについて「晴耕雨読」の下記の記事を読まれてください。

・抜け出す第一歩は「隷属の認識」

http://sun.ap.teacup.com/souun/178.html

・寄生性と知的謀略

http://sun.ap.teacup.com/souun/143.html

(2007/10/26追記)

・日々是勉強

【商人の歴史1】商業が生まれてきたころ

http://roronotokoro.blog113.fc2.com/blog-entry-59.html

>>>>>>>>>>>>>>>>

つまり、古代の社会では、一般国民である農民が生産した物が、いったん権力者のところに集まり、そこで権力者が消費しきれなくなったものを運用していたのが商人だったということです。

<<<<<<<<<<<<<<<<

私も商取引のはじまりは、ろろさんの言うように共同体の中に発生する余剰(消費しきれなくなったもの)が原因であると思います(そしてその取引を活性化・進化させたのは遊牧民のような遠方の共同体と共同体の間をつなぐ交易メディアの存在だと思います)。

ただ、ここではちょっと違った方面からこの「余剰」というものに着目して、商取引の根源的な意味みたいなものを考えてみたいと思います。そして最後に「生命性を有する共同体」において生じる「エントロピーの増大=マイナスの富」の交換物という観点からみた「貨幣」の意味、そしてそのリスクを考えます。

まず、そもそも共同体において「余剰とはなにか」ですが、確かに余った穀物のようなものは有価物のようにも見えますが、共同体内の活動で生じるそれ以外の不用物・ゴミなどと一緒に考えれば、それは系内における「エントロピー増大」の一部といえます(余った穀物もそのまま放置しておけばまさにゴミです)。また、単に物質的なものだけでなくて、共同体が社会的に外部に閉じていれば、その共同体内には、硬直化した人間関係・生活のマンネリ化などによる鬱憤・不満、すなわち「精神的なゴミ」が貯まりやすくなります。つまり、共同体が閉じているとその生産性向上や精神活動の高まりに伴って、物的・精神的なゴミが発生しやすくなり、共同体内部のエントロピーが高くなって、生産性が限界に達したり、共同体自体が崩壊する危機に晒されるわけです。余った食糧およびその他の物質的・精神的なゴミ・毒素は、共同体内部から排泄し、体内を浄化しなくてはいけません。それが共同体の内部からみた商取引を促す要因です。だから商取引というのは、共同体にとって自然発生的な欲求に基づくと思います。あたかも「便意」のように(笑)。

さて、ゴミは適正に共同体の外部に放り出してしまえば、当面内部のエントロピーが低下するように思えます。しかし、ゴミと言えども、かつては貴重な資源や人的な労力を投入したものです。単にそのまま捨て続けたのでは、資源が外部に流れ出て、いずれ生産性が低下します。また、無駄なモノを作ってしまう人々の心にも徒労感ややりきれない気持ちを生みます。よって、ゴミとして失われた共同体内の物的・精神的な「隙間」は何かで埋め合わせをしておかないとやはり系=共同体が不安定になります。すなわち、この「隙間」を外部からのモノで埋めるようとすることが、トレードとなるわけです。まるでウンチの後でお腹が空くように(笑)。

ここで重要なのは、共同体が浄化したい・取り戻したいものは、単なる物質的なもの(肥料・原材料・エネルギー等)だけではなくて、精神的なものも含まれるということです。そもそも先にあげたような共同体内の社会に貯まった鬱憤・不満などは、物的なトレードのみでは解消しきれない「ゴミ」です。この精神的な「ゴミ」の浄化に必要なのは、非日常を演出する芸能(祭・演劇・ゲーム・娯楽としてのセックス)だったり、生・病・死のストレスを和らげる祭祀や祈祷、芸術であったり、装飾品・貴重品を得たときに伴う「満足感」だったりします(また、共同体になんらかの形で利益を提供する特殊な人材・奴隷も非常に低エントロピーで魅力的な取引商品です)。

要するに共同体には、構成人員と内部資源が互いに関係することによって醸し出す「生命性」があり、地球上の他の生命体と同様に新陳代謝が必要である、ということです。またその新陳代謝には目に見えない「精神的なモノ」も含まれる、ということです。

で、ここで問題なのがこの新陳代謝(商取引)に伴って、外部から内部に取り入れた有形・無形のモノが、新たなゴミや毒とならずに、共同体に「役立つ」ためには、それらが完全に共同体内部で「消化」される必要があるということです。ゴミを放出したのに、外部から取り入れたものが、また無用なゴミや毒となって共同体内に残ったり、増えてしまったりしては困るのです。

よって、原則的には商取引で得た物品やサービスというのは、共同体内のエントロピー放出と同時に消化されてなくなるか(人材・奴隷の場合は共同体の一員として最終的に同化されるか)、人間の生活を持続的に豊かにさせるための有形資産(衣服・住宅・道具・武具・装飾品等)や無形資産(知恵・技術・感性の深化・新しい価値観等)に変換・昇華されなければなりません。

しかし、この外から入ってくる有形・無形のモノが果たして本当にゴミでも毒でもなくて、有用なもの(共同体の持続的繁栄につながるもの)であるかどうか判断することは、実はかなり難しいと思います。はじめて食べてみるきのこが毒きのこなのかどうかは、実際食べてみないと判らないような「リスク」がそこにあります。さらに、外から入ってきたモノがゴミ・毒となるか、有用物となるかは、共同体(を構成する人々)の内面(スキル・価値観)によっても大きく変化します。つまり共同体にとって外部から購入したモノの価値は、絶対ではなく、自らのスキルや価値観、状況の変化によりプラスにもマイナスにも変わりうるという相対性と自由度があるのです。商取引という行為の中には、常にそのような「リスク」と「あいまいさ(相対性・自由度)」がついて回ります。その結果、商取引自体に人々は直感的に「いかがわしさ」を感じるわけですが、共同体持続のためにはそれを受容しなくてはいけないという命題があります。そしてその「いかがわしさ」の受容こそが、共同体のさらなる活性化(進化・深化)のきっかけとなる可能性があります。

このことを端的に語っている著書・書評があります。ちょっと長いですが、非常に重要な内容だと思いますので引用します。

・松岡正剛の千夜千冊

小松和彦・栗本慎一郎『経済の誕生』1982 工作舎

http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0843.html

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

信貴山縁起は日本の中世における「都・里・山」という3つの場をまたいで、どのように「富」(経済力)が発生したのかをよく暗示している。この物語では、里の長者は山の命蓮に米を提供(喜捨)し、命蓮は都の帝(醍醐天皇)の重い病いに対して祈りを提供(祈祷)し、帝は里の長者に対して市場活動を提供(認証)する。ここにはこういう三角形が成立している。

ふつう、市場というのは生産と消費が物品を媒介に交換されているところをいうのだが、この物語はそこにもうひとつ、「山」が関与している。すなわち、市場や宮廷になんらかの「欠損」のような問題が生じているときに、山がこれに関与してこの欠損を回復するようになっている。そこで二人が持ち出そうとしている仮説は、富の発生とは、このような欠損と回復というシステムが稼働したときにおこっていたのではないかという仮説なのである。

ここで「富」とは、貯蓄高や貿易高のことではなく、カール・ポランニー流には、共同体の生存や力を象徴しているような価値のことをいう。この価値観は時代によって民族によって場所によって、変化しつづけている。

しかもこの価値観は「交換」によって初めて見えるかたちをもってくる。いくら貯蓄高があったとしても、第一次大戦後のドイツのように、パンや肉が1万マルクもするようになるのでは、富の目安にはならない。また、ある者にはひどい病気を治してくれる薬の値段がいかに高かろうと、その薬を入手する力が富なのである。その病気が祈祷で治るなら、そのために支払う値段は世の中とまったく違っていてもいい。つまり、一般に公定価格や流通価格とされているような価値の目盛だけでは測れないところに、実は「富」の本質がある。健康も安全も富なのである。

たとえば小松は「支払い」とは民俗学では「お祓い」なんだと言う。お祓いとはプュリフィケーション(浄化)のことである。ということは、何かによって穢れている事態を祓うというしくみのなかに、しだいに「支払い」が発生していったのではないかとみなせるということになる。実際にも、「幣」(まい)とは神と人とのあいだの支払いをはたすものをいう。

栗本は、そうだとしたら、共同体や社会が何を穢れと見るかというということ、すなわち何をタブー(禁忌)と見るかという価値観がそもそも生じたことが、そうした「お祓い」を「支払い」にしていくようなしくみをつくったのではないかと言う。

では、どうして共同体に穢れやタブーが出てきたかということだが、これは、てっきり「自」と思っている共同体のなかに「他」や「異」が入ってきたと見なしたからである。それを穢れや異質なものと見た。そしてこれを取りこんだり、排除した。民族学や民俗学ではこれを「外部性の問題」という。

しかし、このことをよくよく考えてみると、実は逆のプロセスでこのことがおこっていたのだということがわかる。つまり、外部性としての「他」や「異」をあえていったん共同体の内部に入れてみることによって、しだいに「自」が成立してきたのではないかという見方がありうる。どうも、この見方のほうが正しいのかもしれない。

そもそも交易や商業というものは共同体の内部で確立するものではない。共同体から見て外の、いわば「異界」との交流や、その異界との何かの交換がおこることによって、経済は発生し、確立していったはずなのである。そういうものだったのではないか。

こうしてあらためて検討してみると、日本の昔話には桃太郎や一寸法師や花咲か爺のように、妙に外の異界と交流することで最後に金銀財宝の富を得て、めでたしめでたしとなっている話が多い。栗本と小松はそういう例のひとつとしてウントク譚をあげる。

貧しい爺さんが売れないマキやタキギを水の底の水神にあげていた。すると水の中からウントクとかヨケナイとかハナタレといった名の醜い童子が授けられる。爺さんはうんざりするのだが、ところが、この汚い童子をそれなりにちゃんと扱っているとお金や幸運がやってくる。いいかげんにしていると童子が去り、富もなくなっていく。外部性の関与が内部の富にかかわっているという典型的な話なのである。

となると、この童子は貨幣や通貨と似た性質をもっているということになる。これはいわば動く貨幣、生きた通貨なのである。別の見方をすれば、ウントクは排泄物のようにも見える。不要物のようにも見える。ということは、ある地域にとっての不要物は他の地域にとっての必要品であったというふうにも、この物語を解釈することもできる。

ここにはポトラッチや沈黙交易のような、一種の市場交換原理が発生しているとも考えることができるわけなのである。けれども通貨が発達していなかった時代には、いったいどうして「交換」がおこって、そこに価値が発生したかの説明がうまくできない。そこで、童子や排泄物や穢れが交換のメディアの役割をはたした考えた。それが昔話として伝承されていった。そう考えると辻褄があってくる。

実際にも、このようなことは多くの歴史の一端の場面からもうかがえる。たとえば阿倍比羅夫が粛慎(みしはせ)国との戦いで、武器を含んだ物品をおいて退却すると、粛慎の船団から長老が降りてきて衣類と交換して帰っていった。そういう歴史的事実もある。

南方熊楠は中国の「鬼市」に注目して、ある共同体に鬼がくると戸を閉めてしまい、鬼はしかるべき者から物品を巻き上げて帰ってくれるという例をあげ、ここには交易の原型があらわれていると指摘した。新井白石は『蝦夷志』に砂浜で交換をするアイヌの例を紹介した。

こういう例はいっぱいある。どうやら他界や異界との交流が富の発生の原型か、もしくは富の発生を物語るにはそのような話で伝えていくルールをもっていたのだと考えられるのだ。

こうして二人は、しだいに南近江に伝わる俵藤太伝説や小野猿丸系の語り部伝説や木地師伝説にことよせながら、近世近代の近江商人の発生などを議論する。また、さまざまな「憑きもの」とは何かを議論する。

これらの議論のなかでそのころぼくが関心をもったのは、「マイナスの富の交換」ということだった。プラスの富を得るためにはマイナスの富ないしは富に代わるあやしげなものが先行しているということだ。

この「マイナスの富」の考え方は、その後のぼくにいろいろのヒントをもたらした。共同体に欠損があるから、そこに流れこむ富が発生したというのは、そのひとつの考え方である。また。身体の欠陥や欠損が富をもたらしたということも多い。一寸法師や鉢かつぎ姫は、身体的な欠損が富につなかったという例である。竹取のかぐや姫のように、まさに異界からやってきて、共同体の富を失っていったという物語もある。どうやら「富と負」とは深い関係をもっているようなのだ。

<<<<<<<<<<<<<<<<<

上記で述べられている「マイナスの富」を、生命性を持つ共同体が内部に必然的に溜め込むエントロピーの増加(有形・無形のゴミ)と捉えれば、それを外界に排泄し、何かと交換する商行為によって、共同体の浄化と活性化が(多少のリスクといかがわしさを伴いながら)起こることがわかると思う。

そして、ここでふと思う。もし「いかがわしさ」を伴わない商取引、つまり誰にも共通の価値を持つ(と考えられる)通貨を導入すれば、外部から入って来るモノのリスクやいかがわしさを回避して人々はハッピーになれるのか?貨幣的価値の高さは、より高い共同体の浄化や活性化を約束するものなのだろうか?いやむしろ商行為に伴う「いかがわしさ=価値の相対性・自由度」こそが、実は共同体内部の浄化や活性化を生むソースなのではないか?さらに貨幣という外来物が、共同体内部で消化もされず、同化もされず、資産として固定化もせずに、貯まり続け、増殖を続ける、ということは、富の蓄積・増加ではなくて「毒素」の蓄積・増加ではないか?腐らずに増殖する通貨を流通させた人は、以上のことに「気が付いていて」やったのだろうか!???

美しく、完璧で、誰にでも平等な価値を持ち、自然の力に抗って増えるもの、そんなものはこの世に存在しない。存在するとしたら、我々の頭の中だけだ。誰かが人々のイメージ力を操って、この世に存在しないものを降臨させている。それは人の心の中の幻なのに、あたかも万能の神のように振舞い、現実の全ての価値の「自由」と「関連性」を奪い、「進化の機会」をも奪っている。そんな離れ技が可能なのは、人の商取引というものが、そもそも精神的で無形なモノのトレードを伴う行為であるからだ。「彼ら」との戦いは、人間の想像力・概念支配のコントロール権をめぐる戦いである。

「減価する通貨」が、「彼ら」の降臨させている「狂った神」から、人々と自然を解放し、かつて両者を仲立ちしていた八百万の神々を復活させる。

≪補足説明≫

この記事をはじめて読まれる方は、上記の「彼ら」が何を指し示すかについて「晴耕雨読」の下記の記事を読まれてください。

・抜け出す第一歩は「隷属の認識」

http://sun.ap.teacup.com/souun/178.html

・寄生性と知的謀略

http://sun.ap.teacup.com/souun/143.html

(2007/10/26追記)

>共同体内部のエントロピーが高くなって、生産性が

>限界に達したり、共同体自体が崩壊する危機に

>晒されるわけです。

これは何となく考えていましたが、言われてみるとなるほどそうだと思いました。

ただ、よく巷で言われるような「共同体は自己完結できない」的な論理とはちょっと違うようですね。この論理は相互依存を強化する時の屁理屈として用いられるものですが、そうではなくて、生命活動から生じるゴミの処理の問題だとしている点は面白いと思い、また利点の多い解釈だと思いました。

>共同体には、構成人員と内部資源が互いに関係する

>ことによって醸し出す「生命性」があり、

>地球上の他の生命体と同様に新陳代謝が必要である

人類学的な話になりますが、外部婚が行われてきたのと同様に、生命体としての本能に近いものがあるでしょうね。

私が思うに、その根本的な部分にあるのは、人間の欲望です。そして、これが非常にやっかいであり、「彼ら」はここをうまく利用して支配する側に回ったのです。この点は、ご紹介いただいた記事の続編で触れたいと思います。