関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

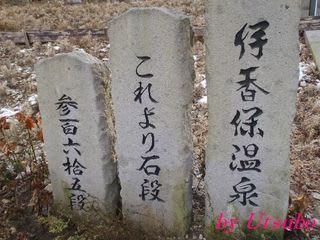

〔 温泉地巡り 〕 伊香保温泉

〔伊香保温泉について〕

□ 伊香保づくし(伊香保温泉旅館協同組合)

□ 伊香保観光協会((社)伊香保観光協会)

<プロフィール>

伊香保温泉は草津温泉とともに上州を代表する温泉地で、かの「上毛かるた」で”伊香保温泉日本の名湯”(著作権:(財)群馬文化協会)と詠まれているほど。

榛名山の山腹、傾斜を活かした石段の両側に、温泉旅館、みやげ物屋、飲食店などが軒を連ねて「石段街」とよばれる独特な景観をつくり出しています。

ベルツ博士に賞賛されたお湯は独特な赤茶のにごり湯で、温泉街上の泉源地から石段の下を流されて、”小間口”と呼ばれる引湯口から各旅館に分湯されています。

【写真 上(左)】 石段街-1

【写真 下(右)】 小間口

伊香保温泉も団体客の減少など、観光産業の構造変化に悩まされているようですが、他の温泉地にはない「石段街」や、温泉マニアをうならせる湯元の露天風呂、歴史ある飲泉所など多くの資産をもっている分、活性化は図りやすいのでは?

【写真 上(左)】 以前の石段

【写真 下(右)】 手スリがつきました

近年、すこしづつ手が入れられて歩きやすくなってきましたが、2010年春には石段街が下の県道まで延長・拡幅され(計365段となった)、足湯も設けられるなど、新たな振興策が図られています。

【写真 上(左)】 新装なった石段街下部

【写真 上(左)】 新設された足湯

ただ、個人的には伊香保本来の魅力は、こういう開けっぴろげな明るさより、むしろしっとりと落ちついた湯場の風情にあると思われ、その意味では、石段街上から露天風呂にかけてのエリアの方がよほど面白い気がします。

【写真 上(左)】 開けた感じになりました

【写真 下(右)】 石段365段

多くの観光客は石段街上の「処々や」あたりまで来て”伊香保焼き”を食べて戻ってしまいますが、ここから露天風呂まで足をのばすことをおすすめします。

露天風呂はすぐ下まで車で入れますが、石段街下のPに停め、石段街を散策しつつアプローチすれば、別の魅力がみえてくるような気がします。

【写真 上(左)】 石段街の上

【写真 下(右)】 露天風呂への道

伊香保温泉は情報発信も活発で、関連サイトによる情報提供のほか各種のイベントが企画・開催されています。

とくに10~11月にかけての河鹿橋周辺の紅葉ライトアップは見事。

新しいところでは、「石段鍋」。「あつ~く熱した石の器を使用した料理」だそうです。(冬期限定かも?)

【写真 上(左)】 河鹿橋の紅葉-1

【写真 下(右)】 河鹿橋の紅葉-2

<歴史> (「岸権旅館」/「ふくぜん」HPなどを参考)

古来、”伊香保”は榛名山一帯をさしていたとされ、万葉集第十四巻、東歌のなかで伊香保を詠った歌が九首収録されています。

その九首の歌碑が建てられて観光ポイントとなっています。

伊香保風吹く日吹かぬ日ありといへど吾が恋のみし時なかりけり (14-3441)

【写真 上(左)】 与謝野晶子の詩碑

【写真 下(右)】 ポストが効いています

伊香保の湯は、第十一代垂仁天皇の御代に開かれたという説と、天平時代の僧、行基(668-749年)によって発見されたというふたつの湯縁起が伝わります。

室町時代の連歌師、宗祇(1421-1502年)についての記録「宗祇終焉紀」には、伊香保についての効能が記されているので、すでにこのころから効能あらたかな湯場として知られていたようです。

伊香保といふ名所の湯あり。中風のためによしなど間きて、

宗祗はそなたにおもむき、二かたになりぬ。

此の湯にてわづらひそめて、湯におるゝ事もなくて、

五月のみじか夜をしもあかしあびぬるにや

(デジタル化/笹心太氏)

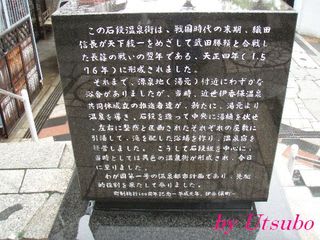

永禄六年(1563)、上州の名族、長野氏の居城箕輪城を甲州武田氏が攻略した後、当地の有力者千明氏や神官職の岸氏をはじめ、付近の地主であった大島氏、木暮氏、後閑氏、望月(永井)氏、島田氏も武田氏に属するようになりました。

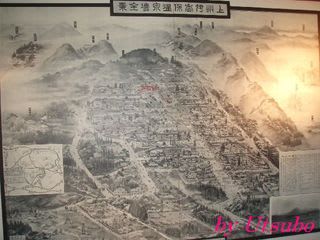

【写真 上(左)】 絵図

【写真 下(右)】 温泉都市計画第一号の地

天正四年(1576/長篠の戦いの翌年)、武田勝頼公が戦傷者の保養地とするために温泉街を整備、傾斜を利用して石段街をつくり、湯元から引いた樋から石段街の左右に配置した温宿に湯を分けたとされ、これが現在の石段街の原型となっています。

この時期に計画的に温泉街が整備されたのは期を画することで、石段街に建つ町制施行100周年記念碑には「わが国第一号の温泉都市計画であり、先駆的役割を果たして参りました。」と誇らしげに刻まれています。

(なお、石段街整備以前の伊香保は、湯元(現在の露天風呂周辺)にいくつかの浴舎があって、これが石段街に移転・引湯がなされたとみられています。)

【写真 上(左)】 記念碑

【写真 下(右)】 老舗宿二軒

このときに上の7氏が引湯権を与えられたとされ、その後寛永十六年(1639)、引湯(小間口)権についての規定が定められた頃には、引湯権をもつ氏は14になりました。

温泉宿を兼ねた「大屋」(おおや/14軒)とこれに属する施設「門屋」(もんや)があり、とくに12軒の「大屋」についてはそれぞれ十二支があてられました。

伊香保温泉の石段には、これにちなむ十二支のプレートが埋め込まれています。

□ 大屋12軒と干支

(伊香保温泉観光ナビ、小間口湯量は伊香保温泉小間口権者組合HPより引用)

「子」 小暮武太夫 → 「ホテル木暮」(9分/2寸4分)

「丑」 小暮八左衛門

「寅」 小暮金太夫 → 「金太夫」

「卯」 島田平左衛門

「辰」 岸権三衛門 → 「岸権旅館」(7分9厘/5分)

「巳」 岸六左衛門

「午」 永井喜左衛門

「未」 大島勘左衛門

「申」 岸又左衛門

「酉」 千明三右衛門 → 「千明仁泉亭」(9分7厘/8分/末端)

「戌」 後閑弥右衛門

「亥」 島田治左衛門

【写真 上(左)】 石段街上部から

【写真 下(右)】 水澤観世音

江戸時代には上州を代表する湯治場として栄え、とくに「子宝の湯」として知られて婦人客を多く迎えたとされ、温泉番付でもたいてい前頭上位~関脇あたりに位置づけられています。

近くに坂東十六番札所の五徳山水澤寺(水澤観世音)や、榛名神社があるので参詣を兼ねた宿泊客を集めたものと思われます。

多くの湯治客の往来を受けて、口留番所が設けられました。

【写真 上(左)】 榛名神社

【写真 下(右)】 榛名山

明治に入ると伊香保の名声はますます高まり、徳冨蘆花、田山花袋、萩原朔太郎、芥川龍之介、島崎藤村、与謝野晶子など錚々たる文人が逗留して著作をものしています。

榛名山の一角に 段また段を成して 騾馬時代の野外劇場の如く

斜めに刻み附けられた 桟敷形の伊香保の街

屋根の上に屋根 部屋の上に部屋 すべてが温泉宿である

そして榛の若葉の光が 柔らかい緑で 街全體を濡してゐる

〔「伊香保の街」 与謝野晶子 (大正四年)〕 石段街石段より

とくに徳富蘆花は伊香保をこよなく愛し、ここを舞台に名作「不如帰」を成し、この地でその生涯を終えています。

さらに、大正浪漫を代表する画家、竹久夢二も伊香保にゆかりをもち、「竹下夢二伊香保記念館」に代表作が収蔵されています。

【写真 上(左)】 伊香保神社

【写真 下(右)】 渋い木造建築の「横手館」

明治9年、ドイツより招聘されたエルヴィン・フォン・ベルツ(Erwin von Balz)博士は、伊香保の泉質に注目し、著書「日本公泉論」のなかで婦人病や胃病などへの効用や入浴法について書き記しています。

標高700mの高所にある伊香保温泉は避暑地としても知られ、お湯の効能もあいまって多くの要人を迎えました。

1893年から1945年まで、「伊香保御用邸」が設けられ、迪宮裕仁親王・淳宮雍仁親王・光宮宣仁親王が避暑のため逗留されていることからも、保養地としての当時の地位の高さがうかがわれます。

【写真 上(左)】 飲泉所

【写真 下(右)】 飲泉所湯口

【写真 上(左)】 今はなき「ベルツの湯」

【写真 下(右)】 レトロなWC

明治43年、伊香保電気軌道として開通した東武伊香保軌道線は、昭和31年に廃線となるまで多くの観光客を運びました。

渋川~伊香保を結ぶこの線は有数の長距離軌道で、路面電車としてはめずらしいスイッチバックをもつ路線として広く知られていました。

【写真 上(左)】 石段街下部から

【写真 下(右)】 石段街上部

戦後の高度成長期にも交通の便のよい伊香保の人気は衰えず、大型ホテルが相次いで建てられて団体客の集客に成功しました。

その後、個人客へのシフトなど環境の変化につれて、個人の嗜好を重視するお宿も増えて現在に至っています。

伊香保を代表する老舗「金太夫」が伊東園グループ入りしたのはおどろきでしたが、客層が若返り、カップル層も増えて活性化に貢献しているような感じもします。(このへんは見方の分かれるところか・・・)

【写真 上(左)】 伊香保焼き

【写真 下(右)】 まんじゅう屋さんも数軒

<温泉>

「温泉今昔物語その18(伊香保温泉) 木暮金太夫氏著 (地熱エネルギーVol.19No.4 1994年)」を適宜参考(数値等引用*印)にしています。

伊香保温泉には「黄金の湯」と「白銀の湯」があります。

(「おはぐろの湯」といわれる源泉もあるらしいが、現在、入浴できる施設はありません。)

古来からの伊香保の湯は「黄金の湯」で、「白銀の湯」は「黄金の湯」の湯量不足を補うために1996年に開発されたもの。

〔黄金の湯/伊香保温泉本線(総合湯)〕

「黄金の湯」の正式名は、”伊香保温泉本線(総合湯)”で、伊香保温泉本来のお湯です。

【写真 上(左)】 源泉湧出口観覧所

【写真 下(右)】 湧き出る源泉

● 源泉

・旧来の伊香保の源泉は8ケ所の自然湧出泉であった。昭和23~34年にかけて、湯量増加を目的として6本の温泉井掘削がなされた結果、旧源泉の湯量の激減と温度低下をきたしほとんど使用不能となった。(新規掘削後の総湧出量は旧源泉湧出量とほぼ同量)

・現在の主な源泉は掘削井6本のうちの5本(1.2.4.5.6号泉)で、すべて深度400m*以内の比較的浅い井戸である。

・湧出量がもっとも多いのは露天風呂よこの2号泉の1210L/min*でこれが主力源泉。泉温がもっとも高いのは砂防堰堤上の6号泉で65.9℃*。総湧出量は約5000L/min*。

・これら掘削泉に自然湧出泉を併せた源泉は集められ総合湯(本線)として、自然流下等により石段街などに引湯されている。

・3号泉は水位調査井、5号泉は飲泉所用として使われているらしい。

・これら新旧の源泉は、湯沢川紅葉橋より上流、砂防堰堤上にかけての約300mの谷筋に集中している。また、源泉の熱源は、6世紀に活動した二ッ岳の火山活動の余熱と考えられている。

【写真 上(左)】 このおくが泉源地帯

【写真 下(右)】 5号源泉

● 泉質

・自然湧出泉のなかには単純温泉もあるが、湧出量の多い2号泉の泉質をうけて、総合湯(本線)の泉質はCa・Na-SO4・HCO3・Cl泉となっている。

【写真 上(左)】 河鹿橋と赤茶に変色した河床

【写真 下(右)】 赤茶の川 (露天風呂P付近)

● 本線(混合泉)の分析書データ

Ca・Na-硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物温泉 41.6℃、pH=6.3、5000L/min、成分総計=1.39g/kg

Na^+=115mg/kg (33.25mval%)、Mg^2+=30.8 (16.77)、Ca^2+=138 (45.60)、Fe^2+=7.34、Cl^-=127 (24.40)、SO_4^2-=313 (44.49)、HCO_3^-=278 (31.06)、陽イオン計=306 (15.1mval)、陰イオン計=718 (14.7mval)、メタけい酸=181、メタほう酸=8.0、遊離炭酸=174 <H19.6.8分析>

Ca・Na-硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物温泉 40.9℃(平成10年10月現在44.3℃)、pH=6.4、3300L/min、成分総計=1.28g/kg

Na^+=105mg/kg (30.99mval%)、Mg^2+=29.5 (16.56)、Ca^2+=142 (48.29)、Fe^2+=8.28、Cl^-=118 (23.42)、SO_4^2-=301 (44.06)、HCO_3^-=282 (32.42)、陽イオン計=296 (14.7mval)、陰イオン計=701 (14.2mval)、メタけい酸=177、メタほう酸=7.7、遊離炭酸=98.6 <H9.7.18分析>

【写真 上(左)】 「処々や」よこの源泉落とし口

【写真 下(右)】 流れる源泉

● 引湯による影響

・湯元から石段街下のベルツの湯まで約2.1km*の自然流下による引湯がされているため、これによる泉温や泉質への影響が考えられる。

・泉温変化は以下のとおり。

'88/3/29調査* 湯元45.4℃ → 金太夫小間口45.0℃ → ベルツの湯第1受湯槽41.8℃

'88/12/10調査* 湯元46.5℃ → 金太夫小間口46.1℃ → ベルツの湯第1受湯槽42.7℃

・石段街上部にある金太夫小間口までは大きな温度低下はなく、非加熱で利用できる範囲であり、実際、石段街には本線を非加熱利用している旅館がいくつかある。(下記参照)

・成分的にはCO2の減少と鉄分の変化が顕著。とくに鉄分は、湯元付近では溶存態(Fe^2+)であったものが、引湯されるにつれて懸濁態(Fe^3+)へと変化する。

・露天風呂では貝汁臭のする緑がかったうす懸濁湯、石段街の旅館ではやや赤みがかった濁り湯、ベルツの湯では鉄サビ臭の強い濃い赤茶濁り湯というふうに変化していく。

【写真 上(左)】 伊香保露天風呂-1

【写真 下(右)】 伊香保露天風呂-2

● 伊香保露天風呂の凄さ

・このように伊香保のお湯は鉄分を多く含むため、引湯によるお湯の変化が体感的に味わえる。

・泉源分布から考えて、「伊香保露天風呂」がいかに恵まれた立地にあるかが判る。

・伊香保でのおすすめは、やはり「伊香保露天風呂」と下記の石段街周辺の本線かけ流し施設かと思われる。

-----------------------------------------------------------------------

湯元~石段街周辺の本線(黄金の湯)のみ使用のかけ流し施設は以下のとおり。

(旧 伊香保町HPより、平成17年7月現在、現時点で変わっている可能性あり。)

(○:通年非加温槽あり / □:殺菌処理なし槽あり)

伊香保露天風呂→○□ ・・ 橋本ホテル→□ ・・ ホテル紅葉→□

柏屋旅館→□ ・・ 横手館→□ ・・ 金太夫旅館→

吉田屋旅館→○□ ・・ 岸権旅館→□ ・・ 金田屋旅館→□

有明館→○□ ・・ 青山旅館→□ ・・ 丸本館→□

千明仁泉亭→○□ ・・ 観山荘→□ ・・ 村松旅館→□

市川旅館→○□ ・・ 石坂旅館→□ ・・ 古久屋旅館→○□

森秋旅館→□ ・・ ホテル木暮→□ ・・ 町営石段の湯→□

【写真 上(左)】 千明仁泉亭

【写真 下(右)】 青山旅館

【写真 上(左)】 処々や

【写真 下(右)】 吉田屋旅館

● お湯

お湯については、各レポをご覧ください。

【写真 上(左)】 有明館

【写真 下(右)】 柏屋旅館

伊香保本線は、鉄分を多く含むので、酸化すると赤茶のにごりがつよくなります。

お湯的には、露天風呂は別格として、石段街上部の小規模な湯宿にいいものが多く、なかには”小間口”から湯船に直接お湯を落としているのではないかと思われるものもあります。

鮮度が高いと緑味を帯びたうす透明となり、成分的にきわめてバランスのよい名湯を堪能することができます。

【写真 上(左)】 石段の湯-1

【写真 下(右)】 石段の湯-2

〔白金の湯/西沢の湯〕

「白銀の湯」は、正式には”西沢の湯”といい、元は伊香保町営でしたがいまは市町村合併で渋川市に移管され、「渋川市伊香保温泉白銀の湯供給条例」および施行規則に則り運用されています。

【写真 上(左)】 白銀の湯(かのうや露天)

【写真 下(右)】 石段街-2

● 源泉・泉質

「白銀の湯」についてのやませみさんの貴重な情報を引用させていただきます。(「温泉みしゅらん掲示板」2004/08/12付でレスをいただいたもの。)

---------------------------

「群馬県温泉協会二十年誌」に掲載されている分析では以下のようになっています。(中略)

西沢の湯1号 H07.08分析 大字伊香保乙湯元586-17

規定泉(メタ珪酸) pH=6.4

ER=0.32 g/kg 無色澄明

Na=9.39 K=2.41 Mg=12.0 Ca=56.3 Fe(II)=0.4 Mn=0.95 Al=0.4

F=0.06 Cl=3.48 SO4=62.5 HCO3=160 NO3=12.1

H2SiO3=87.0 HBO2<0.2

西沢の湯2号 H07.08分析 大字伊香保一二平589-1

規定泉(メタ珪酸) pH=6.3

ER=0.31 g/kg 無色澄明

Na=10.1 K=1.54 Mg=8.58 Ca=58.8 Fe(II)=0.3 Mn=0.03 Al=0.13

F=0.05 Cl=5.31 SO4=58.4 HCO3=154 NO3=12.1

H2SiO3=91.3 HBO2=0.2

西沢の湯3号 H08.02分析 大字湯中子字西沢992-1

規定泉(メタ珪酸) pH=7.1

ER=0.13 g/kg 無色澄明

Na=5.09 K=0.92 Mg=2.56 Ca=17.1 Fe(II)<0.01 Mn<0.005 Al=0.5

F=0.13 Cl=1.88 SO4=30.9 HCO3=26.9 NO3=12.8

H2SiO3=58.7 HBO2=0.9

---------------------------

伊香保の小字はWeb地図で曳いてもでてこないので、小字( )を外して検索してみました。

■西沢の湯1号 大字伊香保(乙湯元)586-17

→ 586は「橋本ホテル」

■西沢の湯2号 大字伊香保(一二平)589-1

→ 588は榛名湖へ上がる県道、旧榛名町との境の手前の二ッ岳西側

→ 591は湯元河鹿橋の東側

■西沢の湯3号 大字湯中子(字西沢)992-1

→ 991は榛名湖へ上がる県道の途中にある「老人憩の家」

場所はおのおのバラバラですが、どこかに集湯され混合配湯されているのではないかと・・・。

● お湯

ほぼ無色透明でうす茶の湯の花が大量に浮かびます。

よわい芒硝系の味といわきあたりの鉱泉で感じる漢方薬のような苦っぽい湯の香。

きしきしとした湯ざわりに弱とろみをまじえた、つつみこまれるようなやわらかなお湯で、悪くありません。

泉質は通ごのみの含芒硝-重炭酸土類(Ca-HCO3・SO4)型で、どことなくクセもの湯的なイメージもあります。

<font color=008080> ←-バグ対策の挿入-

【写真 上(左)】 石段街-3

【写真 下(右)】 伊香保神社参道

伊香保温泉はどうしても古来からの「黄金の湯」が主役で、新源泉「白銀の湯」はメタけい酸の規定泉ということもあって低く評価されがちです。

名湯「黄金の湯」とくらべるのはさすがに気の毒ですが、「かのうや」露天で充分な浴感を感じられたのはある意味おどろきでした。

ただ、「かのうや」内湯ではさして浴感を感じられなかったので、湯づかいに影響を受けやすいデリケートな源泉なのだろうと思います。

→ レポ。

■ 源泉名:西沢の湯1号2号3号の混合(伊香保温泉・白銀の湯)

規定泉(メタけい酸)(Ca-HCO3・SO4型) 10.7℃、pH=6.2、湧出量不明、成分総計=0.38g/kg

Na^+=8.51mg/kg、Mg^2+=7.31、Ca^2+=38.9、Fe^2+=0.20、Cl^-=2.9、SO_4^2-=51.7、HCO_3^-=102、NO_3^-=3.1、陽イオン計=57.4、陰イオン計=159.8、メタけい酸=74.8、遊離炭酸=83.9 <H8.11.28分析>

多くの旅館で日帰り客を受け入れているので、入りくらべてみるのも面白いかも。

【写真 上(左)】 源泉湯桶

【写真 下(右)】 石段街-4

ずいぶんとながくなりましたが、それだけ魅力に富んだ温泉地ということか・・・。

東京からも近いし、もっともっと注目を浴びてもいい温泉地だと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « ■ 杉戸天然温... | ■ 梅ヶ島温泉 ... » |