家伝灸物語に医学だけでなく、他の研究、民俗学に通ずる次のようなくだりがあります。

だいたい、古典の主治症はみんな似たり寄ったりになって記載されている。

なぜかというと、ある古い一書に、これこれに効くと書いてあると、次の書も、その次の書もみんな右へならえ式になるからである。

これは今日の頭では理解できないことだが、先師のいっていることは尊敬して批判しない、そのまま受けるというのを古人は礼儀としてきたからである。

そんなことでは進歩も発展もないではないかというかもしれないが、それは今の考え方であって、東洋古代の考えではそのようなものであり、ならわしでもあったのだ。(家伝灸物語 P218 より)

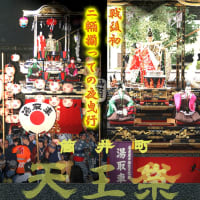

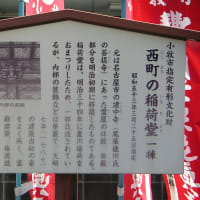

いや耳が痛い。今もって中部山車祭関係者の間では「聖書」と言っても良い本に「伊勢門水 著 名古屋祭」という本があります。

この本は明治に書かれたもので、当時の山車祭を伝える、唯一と言って良いほどの本です。もっとも、山車祭など民俗、風俗について書くという概念が当時無かったので、名古屋の地に祭について書く人は門水しかいなかった、という面もあります。

その後書かれる古い名古屋市史など祭の記載では、門水翁に右にならえで、名古屋祭からの引用がほとんどです。門水翁に敬意をはらったという解釈もできますが、調べるのが面倒だったので引用した、という消極的な解釈も出来ます。

最新の名古屋市史では門水翁と一定の距離を置き、きわめて客観的に書かれています。門水の名古屋祭ですら、江戸時代の祭の記載は江戸期の文献の引用があり、僕まで門水に右にならえですと、引用の引用の引用の……と堂々巡りになってしまいます。

最近の人はその点を注意して書いていますが、門水翁の引用文は民俗学関連本のなかでかなりあります。僕の場合、引用の引用はよくない、と注意された事もありますが、過去の文献を読んでいて、引用の多さに不満を持ったからでもあります。

古い文献にあたる時は、引用の引用にならぬよう、僕なりに注意していますが、もう一つ耳に痛い事がある。

私、民俗学研究の他に、とある場所に伝わる祭囃子の伝承を受けている人間でもあるのですが、その態度こそ、「先師のいっていることは尊敬して批判しない、そのまま受けるというのを古人は礼儀としてきた」という一文にピタリと当てはまるのです。この本に指摘されるまで気が付かなかった。(もっとも私の普段の生活を観ている人は、先師を尊敬しているのか?と疑問に思う方もおられるでしょうが…… それほど態度デカイ)

ただ、先師の教えを変えるべきではないと、今でも思っています。先師が伝えたものを、後輩にそのまま伝える。その伝承のあり方こそが、文化の継承でしょうから。

この本の一文に当たるまで、暗黙の了解というか、頭の中でもやもやと言葉にならずに十年近くたっていたのですが、この本の一文で、言葉となり、頭に入りました。古典研究&伝承で大切にすべき一文でしょう。

さて「家伝灸物語」では家伝灸を聞き出すくだりはあまり書かれていません。この本は深谷氏が書かれたものではなく、残されたノートをもとに後継者が書かれたものだから、詳しいイキサツはノートに書かれていなかった、というのもあると思います。

ただ私も、狭い範囲ながら現地調査をしますと、アヤシイ部分もあります。アヤシイといっても本当に怪しいものではなく、古老が間違えて伝えているものに出会う場合もあります。

(例えて言うならば、徳川家康は織田信長の息子というような、明らかに歴史から見ておかしい話)ただ、間違いとは言いませんし、思っても見ません。目の前に居る古老に伝わるまでに、様々なドラマがあったでしょから。(もっとも家伝灸物語に載っているものは医学的にみてもイイ線しているものばかりでしょう)

また口伝、秘伝のたぐいは、おいそれと出てくるわけがありません。深谷師も家伝灸を訊くのに苦労したでしょう。

深谷師もそのような現地調査の難しさを感じておられたと思います。「家伝灸物語」で肝心の家伝灸について書かれた記述は少ないですが、そこには深谷師が感じたであろう、伝承の系譜、歴史の伊吹を僕も感じてしまいます。

だいたい、古典の主治症はみんな似たり寄ったりになって記載されている。

なぜかというと、ある古い一書に、これこれに効くと書いてあると、次の書も、その次の書もみんな右へならえ式になるからである。

これは今日の頭では理解できないことだが、先師のいっていることは尊敬して批判しない、そのまま受けるというのを古人は礼儀としてきたからである。

そんなことでは進歩も発展もないではないかというかもしれないが、それは今の考え方であって、東洋古代の考えではそのようなものであり、ならわしでもあったのだ。(家伝灸物語 P218 より)

いや耳が痛い。今もって中部山車祭関係者の間では「聖書」と言っても良い本に「伊勢門水 著 名古屋祭」という本があります。

この本は明治に書かれたもので、当時の山車祭を伝える、唯一と言って良いほどの本です。もっとも、山車祭など民俗、風俗について書くという概念が当時無かったので、名古屋の地に祭について書く人は門水しかいなかった、という面もあります。

その後書かれる古い名古屋市史など祭の記載では、門水翁に右にならえで、名古屋祭からの引用がほとんどです。門水翁に敬意をはらったという解釈もできますが、調べるのが面倒だったので引用した、という消極的な解釈も出来ます。

最新の名古屋市史では門水翁と一定の距離を置き、きわめて客観的に書かれています。門水の名古屋祭ですら、江戸時代の祭の記載は江戸期の文献の引用があり、僕まで門水に右にならえですと、引用の引用の引用の……と堂々巡りになってしまいます。

最近の人はその点を注意して書いていますが、門水翁の引用文は民俗学関連本のなかでかなりあります。僕の場合、引用の引用はよくない、と注意された事もありますが、過去の文献を読んでいて、引用の多さに不満を持ったからでもあります。

古い文献にあたる時は、引用の引用にならぬよう、僕なりに注意していますが、もう一つ耳に痛い事がある。

私、民俗学研究の他に、とある場所に伝わる祭囃子の伝承を受けている人間でもあるのですが、その態度こそ、「先師のいっていることは尊敬して批判しない、そのまま受けるというのを古人は礼儀としてきた」という一文にピタリと当てはまるのです。この本に指摘されるまで気が付かなかった。(もっとも私の普段の生活を観ている人は、先師を尊敬しているのか?と疑問に思う方もおられるでしょうが…… それほど態度デカイ)

ただ、先師の教えを変えるべきではないと、今でも思っています。先師が伝えたものを、後輩にそのまま伝える。その伝承のあり方こそが、文化の継承でしょうから。

この本の一文に当たるまで、暗黙の了解というか、頭の中でもやもやと言葉にならずに十年近くたっていたのですが、この本の一文で、言葉となり、頭に入りました。古典研究&伝承で大切にすべき一文でしょう。

さて「家伝灸物語」では家伝灸を聞き出すくだりはあまり書かれていません。この本は深谷氏が書かれたものではなく、残されたノートをもとに後継者が書かれたものだから、詳しいイキサツはノートに書かれていなかった、というのもあると思います。

ただ私も、狭い範囲ながら現地調査をしますと、アヤシイ部分もあります。アヤシイといっても本当に怪しいものではなく、古老が間違えて伝えているものに出会う場合もあります。

(例えて言うならば、徳川家康は織田信長の息子というような、明らかに歴史から見ておかしい話)ただ、間違いとは言いませんし、思っても見ません。目の前に居る古老に伝わるまでに、様々なドラマがあったでしょから。(もっとも家伝灸物語に載っているものは医学的にみてもイイ線しているものばかりでしょう)

また口伝、秘伝のたぐいは、おいそれと出てくるわけがありません。深谷師も家伝灸を訊くのに苦労したでしょう。

深谷師もそのような現地調査の難しさを感じておられたと思います。「家伝灸物語」で肝心の家伝灸について書かれた記述は少ないですが、そこには深谷師が感じたであろう、伝承の系譜、歴史の伊吹を僕も感じてしまいます。