歴史散歩が好きだ。旅行に出掛けたとき名所古刹はなるべく寄ることにしている..。今放送中のNHK大河ドラマ「光る君へ」を楽しんで観ている。少し前の回に出てきた石山寺は紫式部が源氏物語の着想を得たと言われるお寺であるという。そういえば私も4年前春の桜行脚で行ったことあったぞと思いだした。

石山寺正面

瀬田川

珪灰石

芭蕉の句碑

あけぼのはまだ

むらさきに

ほととぎす

2,020年の4月コロナ禍の真っ直中で現存するお城12城を巡る旅11番目の備中松山城を訪ねた帰りに立ち寄ったのだ。その時はいまほど紫式部に関心があったわけではない。この石山寺の近くに三井寺があり、10数年前出張時の隙間時間に寄ってみたことがあり、かなり由緒ある寺というくらいの認識だった。

三井寺は早朝、琵琶湖疎水の取水口を見に行った帰りに寄ってみたのだった。三井寺も紫式部に関わりがあるようだ。大河ドラマは結構見ているけど平清盛は見ていて面白くなかった。結末がわかっている物語はあまり面白くない平安時代ってなんかおどろおどろしてて暗いなあ何せ陰陽師が跋扈する闇の時代とそんな印象を持っている。呪詛なんて出てくるし。いわゆる男女関係がゆるい時代という先入観念を長年持ち続けている私はNHKがそこんところ〔道長とまひろと)をいかに描くかと斜に構えてみているのである。

長等神社(ながら)紫式部の一族と縁の深い神社

朝焼けの滋賀の都の空をよぎる飛行機雲 三井寺展望台にて

話は石山寺に行く前に戻る。深夜クルマで西に向かって昼頃着いたのは岡山県津山城。ここは城構えがなかなか立派だった。これほどが石垣がデカいお城は和歌山城くらいしか知らない。土砂降りの雨のなか見応えのある桜を愛でるゆとりもなかった。

桜は北の弘前城に劣らない重厚さがあった。

津山城は織田信長の小姓森蘭丸の弟、森忠政 が築城したという。織田信長の家臣たちは徳川の時代を逞しく生き延びたようだ。

美しい備中櫓↓

下城する際地元の若者が次行くのならここにぜひ行ってみてと薦められたのが

醍醐桜(岡山県真庭市)。では翌日行ってみよう。大当たり!行ってみてその巨大な桜に感動した!行ったことないけど福島県三春町の瀧桜に似てなくもない。岡山の山間地をはるばる訪ねて行った甲斐があった。

この桜は伝説によれば、元弘2年(1,332年)後醍醐天皇が隠岐配流の際、この桜を見て賞賛したといわれ、この名がついたという。名前からして後醍醐天皇に縁があるだろうと予想したとおり。丘の上にそびえ立つその存在感に圧倒された。 太い幹回りからパワーを感じた。高貴のかたが褒め称えると名が残る、名もない庶民の私が賞賛したとて誰もありがたがってくれない。名が残るわけない。当たり前か。

醍醐桜

最終目的地の備中松山城↓ いかにも朴訥な山城という風情です。結構山登りを強いられた。現存する城の天守閣の大きさは宇和島城丸岡城に次いで小さい。

有名な猫城主が出迎えてくれなかった

次は広島県尾道へ

桜の名所千光寺公園

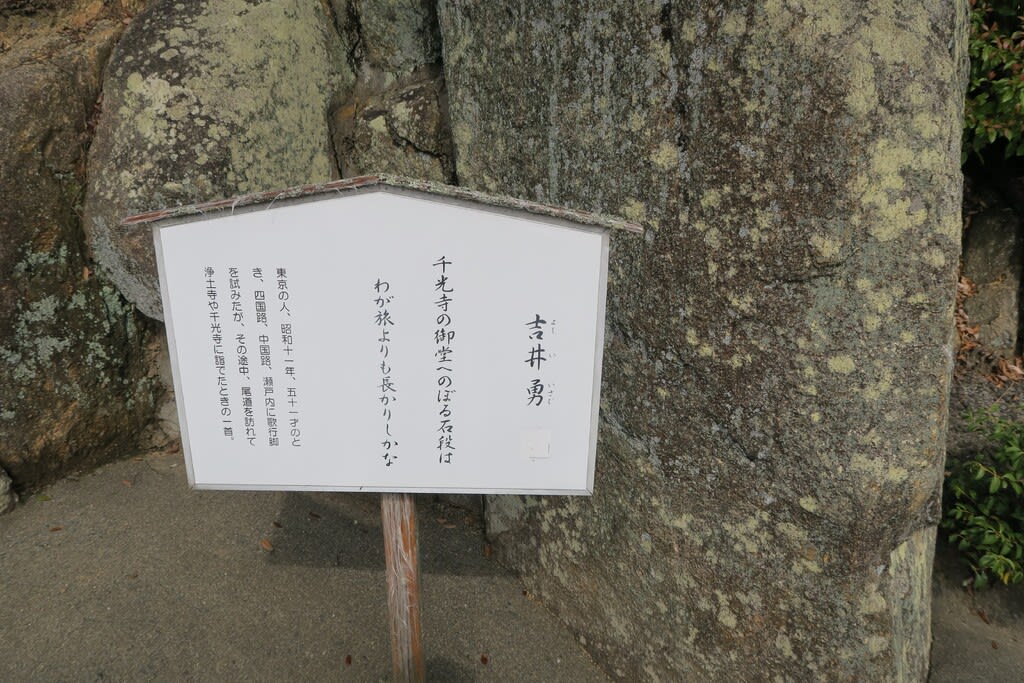

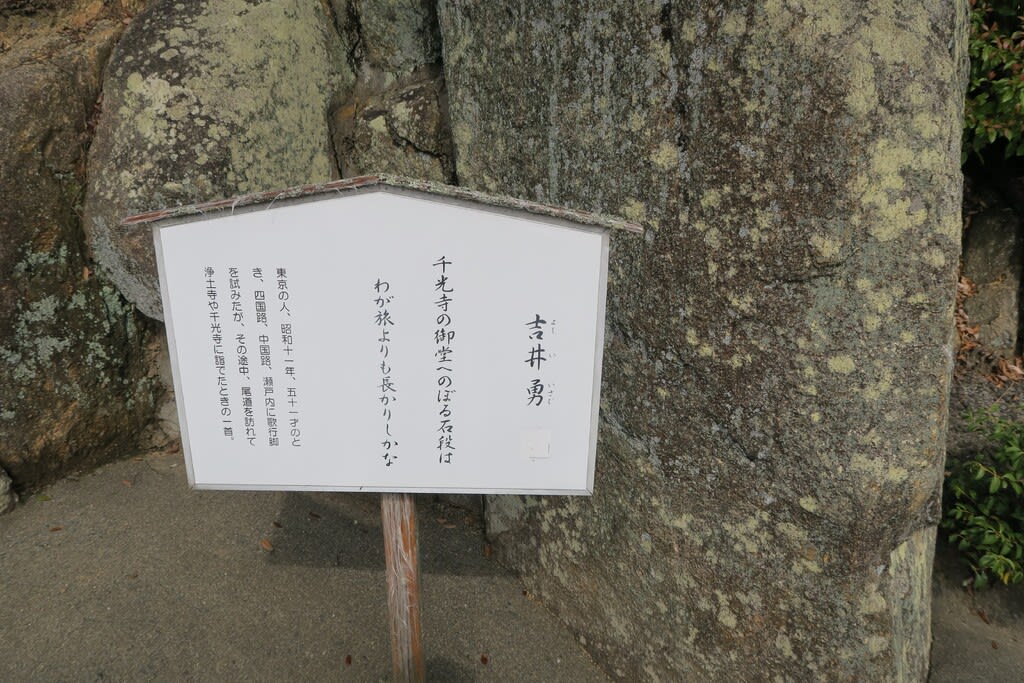

桜の名所千光寺公園から尾道市街へ徒歩で文学のこみちを下ると吉井勇の短歌があらわれた。

「千光寺の御堂へのぼる石段はわが旅よりも長かりしかな」

おおげさな。

、ロープウェイのほうがラクです。きっと吉井勇はお酒の飲み過ぎでしょう〔笑)よほどキツかったらしいですね。

歌人吉井勇の短歌は昔教科書に出てきたこの歌が好きだ。

かにかくに 祇園はこひし 寐(ぬ)るときも

枕のしたを 水のながるる

枕のしたを 水のながるる

高いところから眺める桜はきれいだった

しまなみ街道の入り口が見えたり船がきき交う尾道水道の眺めがじつに良かった。

尾道にゆかりのある作家は林芙美子、志賀直哉。映画監督大林信彦、小津安二郎。映画資料館に行ったけれど大林監督の作品〔「時をかける少女」など)

の展示がまったくないしつまんないの。小津監督の作品ばかり。映画「東京物語」は子どもたちは老いた両親の東京見物にかまっていられない。老夫婦は見物為たけれどき都会の喧噪につまらなくて「かあさん、尾道へ帰ろうか」と言う笠智衆の台詞が耳に残っている。尾道のほうが良いに決まってるでしょう。

ロープウエイ仁乗って終点を下りたら猫が待っていた猫が待っと思ってしまったと思ってしまった

千光寺公園は猫がいることで有名

猫の小道があった。瀬戸内海には猫がいる島が幾つもあり猫好きの観光客を惹きつけているらしい。

猫の小道をさらに下っていくと猫のオブジェが階段ににいっぱい、おしゃれなカフェだ。

いらっしゃいとほんものの猫が現れた

とりとめのない話に付き合いくださいましてありがとうございます。