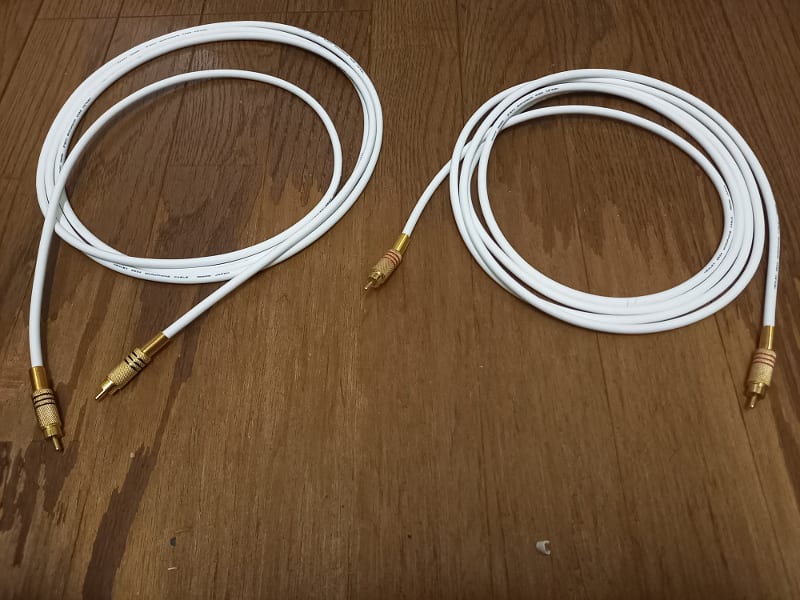

先日、わたしのオーディオ、ソース側(音源)からパワー・アンプへのライン信号のケーブルを、すべてMOGAMI/CANAREのケーブルによるRCAコード(自作のものを含む)へ更新した、という趣旨のブログ記事を書いた。

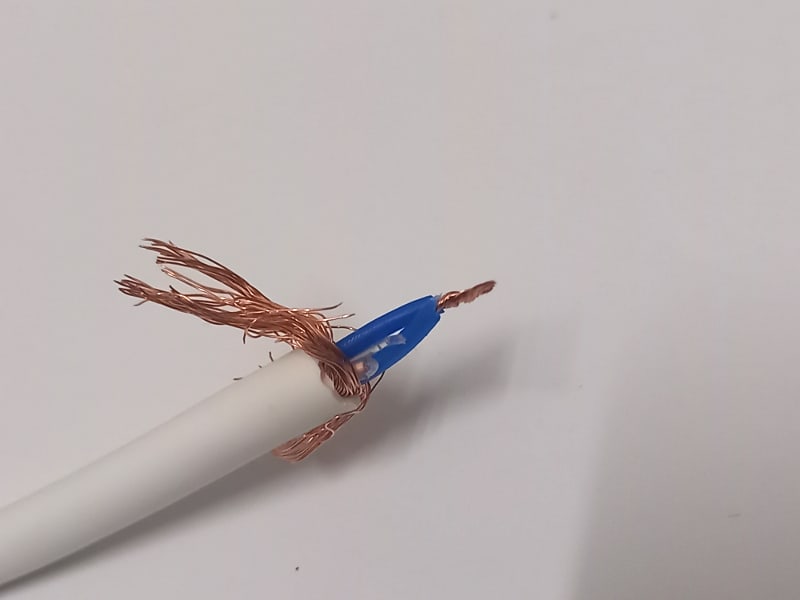

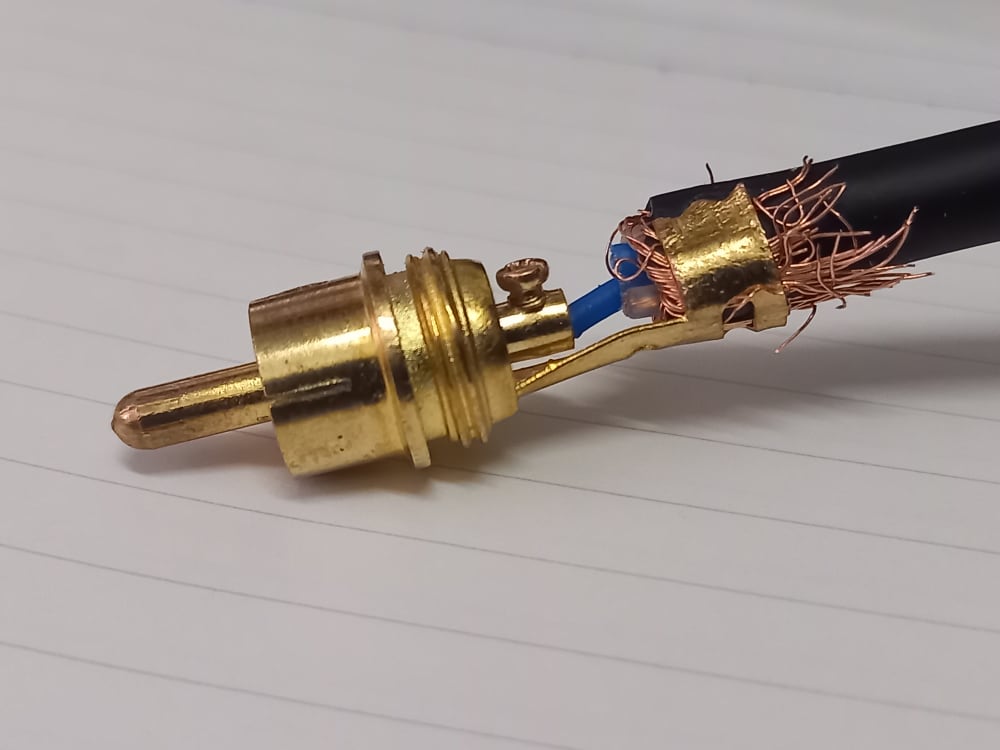

これらMOGAMI/CANAREによるRCAケーブルは当初はどちらもホットを2芯で作られていたが、(↓こんな風に=MOGAMI "2534"を例とする)

2芯はやはり本来の意味で正しい構造ではないのではないかと思うようになり、すべてのRCAケーブルを1芯に構造変更した。(↓こんな風に=MOGAMI "2534"を例とする)

すると、やはり「音が変わった」のである。

それは、MOGAMI/CANARE、どちらもやはり「正しい音」と納得できる音なのである。

そこで改めて、上記で紹介した2つの記事の内容を修正するような形で、今回のようにホット側を1芯構造に修繕したMOGAMI "2534"のRCAケーブルとCANARE "L-4E6S"のRCAケーブルを聴き比べてみたレビューを書きたいと思う。

【MOGAMI "2534"の特徴】

Isophon "Orchester"で、音楽や自然音など様々な響きを鳴らしてみる。

意外にも想像より華美でなく実にナチュラルな響き。肉声は子音が実に生々しいし、わたしはよく肉声を再生して子音の聞こえ方で評価するのだが、このケーブルは本当の意味でのフラットな音色と感じる。

ネットでは、とある人が「CANAREのほうがフラット」と言ってるのを見かけたが、わたしは逆だと思うな。

今回のMOGAMI "2534"は「白い音は確実に白い音」な点が、今回大きく変わったかと思うところ。打楽器系は明瞭くっきり、空間性の再現もMOGAMIのほうが優れているように感じる。

また、やはりノイズが極めて少ないのだろうか、澄んでいる。そして定位もパーフェクト。これらの実感がプラシーボでないことを信じたい。

後記:この自作のMOGAMI "2534" RCAケーブルが完成した直後の2芯で聞いたときのレビューとほとんど変わってません。ただ、やはり1芯に変えると中高域以上の帯域の音が落ち着き、Altec Lansing "409-8E"のようなタイプのスピーカ・システムで聞いた場合、独特のキンつきがかなり引いて、聴きやすい音に変わったのは間違いない。上記のとおり、ナチュラルさがさらにナチュラルになった感じ。人によっては面白味がない音に聞こえるかもしれない。

【CANARE "L-4E6S"の特徴】

CANARE "L-4E6S"は、ボリューム・コントローラ:FOSTEX "PC-1e"からパワー・アンプ:SONY "TA-F222ESX"へのルートで使用。

Isophon "Orchester"で、音楽や自然音など様々な響きを鳴らしてみる。

まずここで注意が必要。「プリ・アンプ(YAMAHA "MX12/4")への入力にはMOGAMI "2534"、プリ・アンプ(YAMAHA "MX12/4")からボリューム・コントローラ:FOSTEX "PC-1e"へはMOGAMI "2994"という組み合わせなので、MOGAMI色の信号を最終ルートのCANARE "L-4E6S"でパワー・アンプ:SONY "TA-F222ESX"へ通した音」を聞いているものである。

さすがにレベルが高い音。MOGAMI "2534"と遜色がない。CANARE "2RCS03"と比べると、音の抜けという点ではこの"L-4E6S"がヌケがよく聞きやすい。

が、その上で、わたしが感じた音の違いとしては、CANAREはMOGAMIより色彩がわずかに淡く、肉声は子音の音色がやや青っぽく冷ややかな印象である("2RCS03"もそれがある)。

ヴァイオリンのピチカートの音。MOGAMI "2534"のほうがかなりリアル。CANARE "L-4E6S"は、音自体は確かにヴァイオリンのピチカートだが残念なことにその響きの内容的な色というか深みというか、わずかにMOGAMI "2534"に劣ってやや説得力に欠ける音で、リアルさは希薄な感じ。そういう意味では、私の耳にはMOGAMI "2534"が合っていると思う。

後記:こちらCANARE "L-4E6S"の場合は2芯のときよりかなり変わりました。「CANARE "L-4E6S"はMOGAMI "2534"より音が明るい」と当初書いていたが、それを訂正して「音の明るさ」がほぼほぼ同じに揃った上で、MOGAMI "2534"より全体的にやや青みがかっていた響きも、その青みがかなり取れて、軽く聞き流す程度だとMOGAMI "2534"かCANARE "L-4E6S"かほとんど分からないくらいに同じ音で聞くことができる。MOGAMI "2534"と同様にこのCANARE "L-4E6S"もやはり1芯に変えると中高域以上の帯域の音が落ち着き、Altec Lansing "409-8E"のようなタイプのスピーカ・システムで聞いた場合、独特のキンつきがかなり引いて、聴きやすい音に変わった。またCANAREの響きはMOGAMIよりは一般に好まれるかもしれない、と思った。

このように、4芯構造のMOGAMI "2534"やCANARE "L-4E6S"でRCAケーブルを自作する際は、ネット上ではホット(青い線)を2本よじり合わせて自作する方法が紹介されている情報がほとんどで、恐らく多くの人がそれを見てその通りに自作しているかと思うけれども、本来、信号ケーブルというものは、「1つのチャンネルに1芯」がセオリーである、大出力を流すわけでもないこれらのケーブルで、幾つもホット用の線があるからといって、わざわざ2芯以上にする意味は、はっきり言ってないとわたしは考えているし、実際、音質はバランスを崩す結果になってしまうと感じた。

ケーブルを自作する際は、やはり、正しい方法、正しい構造で正しく作成し、正しく通信できるように使って初めて本来の性能を発揮できることに注意して、本当に正しく作りたいし、皆さんにも、正しくケーブルを作って楽しんでほしいと願っている。

以上、先日書いた記事の内容の訂正でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます