BOSEのスピーカ・システムと言えば「これ!」なほどにメジャーな存在、BOSE "101MM"。

かつて、外に出れば例えばどこかのお店のフロアだったり、どこでも見かけたあのスピーカ・システムである。

小さい上に、堅牢で、なかなか音も良い。使い勝手の良い、お手頃システム、ある意味BOSEを代表するシステムと言っても過言ではなかったか。

なかなかに、そこそこ素敵なBOSEサウンドを聞くことができるこの"101MM"システム。11.5cmの小口径ユニット一発のフルレンジという見かけと構造だけれど、実はこのシステム、内部にBOSE独自の「ダイナミック・イコライザ」が内蔵されており、システムのターミナルから入ってきた信号はその回路を通してユニットへ入力、つまり「音をいじって」いるわけである。

あのBOSEサウンドは、生粋のユニットそのものの音ではないわけで、わたしも、それを知って随分驚いた。

ダイナミック・イコライザを通して奏でられるBOSE "101MM"の音。では、そのダイナミック・イコライザをバイパスしたら、つまり11.5cmユニットそのものの音とは、果たしてどのような音なのか。

一度も「素の状態」の音を聞いたことがないから、この頃、興味が湧いてきた。

で、中身を開けて、余っているスピーカ・ケーブルでダイナミック・イコライザをバイパスさせて、聞いてみることにした。

!ご注意!BOSE "101MM"の11.5cm小口径ユニットは、それ自体のインピーダンスが極端に小さい(後述)ことに注意が必要である、皆さんが同じことをする場合は、「やるな」とは言わないので、なるべく小音量から聞いてみるようにこの場で伝えておく。よって大音量の入力はパワー・アンプの破損につながると同時に、ダイナミック・イコライザそのものが過大入力からユニットを守る保護回路の役目も担っているのをキャンセルすることになるから、場合によってはユニットの破損の危険性もあることを記述しておく。

サランネットを外し、ユニット固定のビスを外す。

するとユニットが外れます。

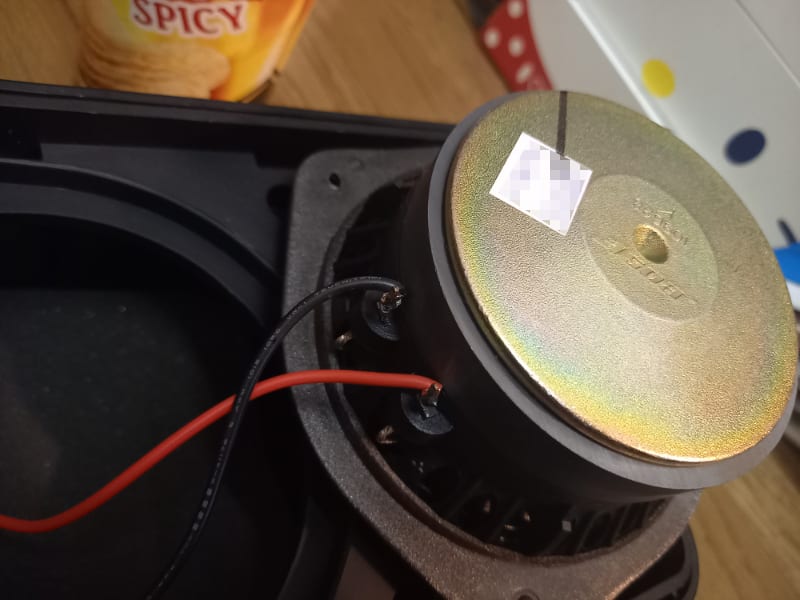

"101MM"のユニットの背面。"BOSE"てなロゴが刻まれており、独自のパーツだということがわかる。

これが「ダイナミック・イコライザ」ね。回路図は皆さんでネットで探してみてください。構造を簡単に文で書くと、コンデンサ、コイル、抵抗器、ランプを使うことで、中音域を削って、低音と高音を相対的に音量レベルを持ち上げている。その上で、低音についてはランプを直列に通すことで小音量時は大きめに、大音量時は抑えめになる特性にしている。これは、小さな音量で聴くときはアンプ側で「ラウドネス」をかけるが、ある程度大きい音量ではラウドネスは必要がない、というのをBOSE "101MM"自体で「自動的に」やってくれている、ということと同義である。BOSEが提唱する「聴覚補正」とかいう機能。またランプは、独特の特性により万一、爆音=過大入力が入ってきたときは音量を極端に抑えてユニットを保護する役目も担っている。ネットで聴くところによると、300Wもの入力をかけてしまったのにボイスコイルがトんでしまうこともなくケロッとしていた、という恐ろしい話もある。

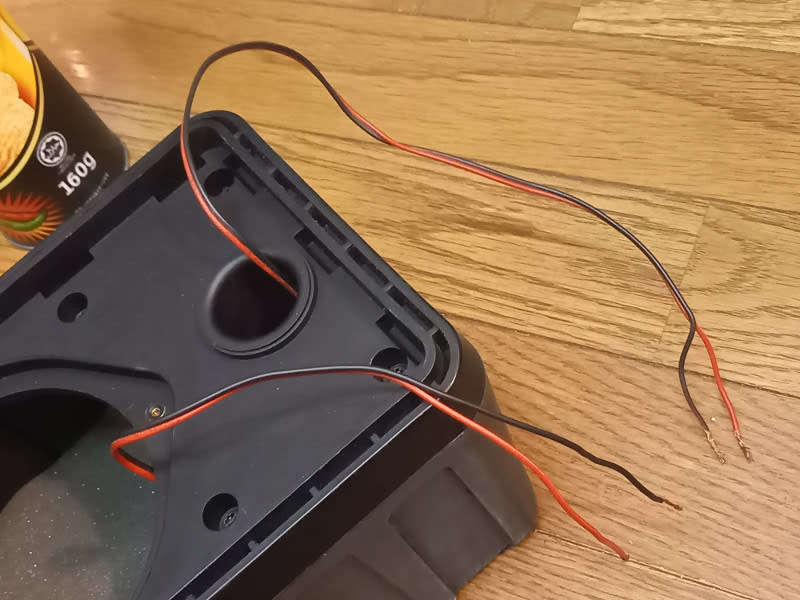

スピーカ・ケーブルでダイナミック・イコライザを通さないで鳴らす準備をする。バスレフ・ポートからスピーカ・ケーブルを通す。右側のケーブルの末端から信号を入力し、左側の末端をユニットへ直結する。

バスレフ・ポートから通してきたスピーカ・ケーブルを結線。聴いた後にすぐに外すので、半田付けは行わない。

ユニットを元どおりにビス留め。左手で持っているケーブルの末端をパワー・アンプ側へ接続すると、ダイナミック・イコライザをジャンプしてユニットに直接信号が入力される、というわけである。

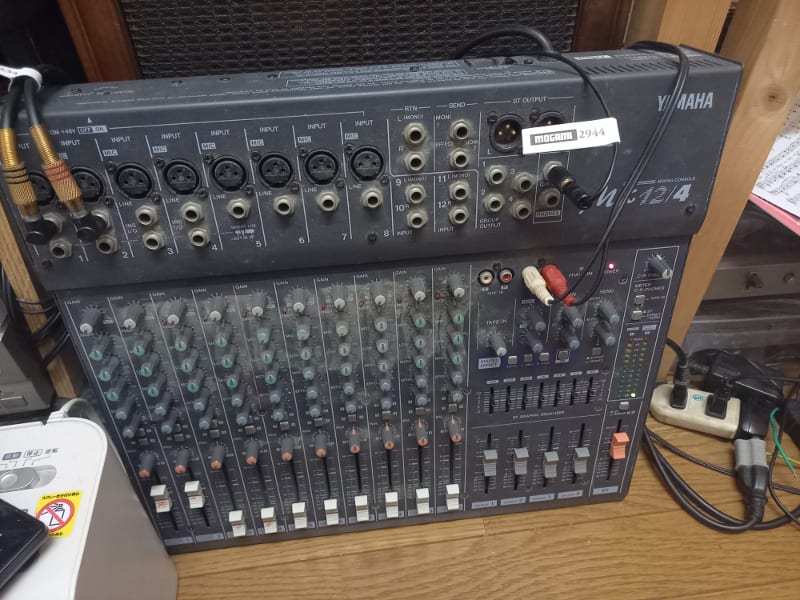

では早速鳴らしてみよう。写真右が今回一時的に改造した、ダイナミック・イコライザを通さないほうのシステム、左が純正そのもの、ダイナミック・イコライザを通している方のシステム。それぞれを交互に鳴らして、どのような音の違いがあるのかを聴いてみる。

プリ・アンプとして使っているミキサーで、LINE入力をあらかじめモノラルにミックスした上で、「左へパン」=ダイナミック・イコライザを通している方のシステム、「右へパン」=ダイナミック・イコライザを通していない方のシステム、という具合にパン・ポットをコントロールして、片側ずつ鳴らせるようにする。イコライザを通していないほうのシステムは当然インピーダンスが低いので音量レベルを小さめにするように気をつける必要がある。

クラシック音楽を主として、YouTubeの音など、ありとあらゆる音を流して聴き比べてみる。

結論。どのような音であるか。文での表現はかなり難しい。

感じたことをそのまま書いてみる。確かに、普段聴いているBOSE "101MM"(今回は写真の左のシステム)とはだいぶ違う音が出てくる。中域が張り出しているがキンキンとはしてなく、低音はもちろんだけれど高音がかなり引っ込んでしまい、パッと聞きでは、ちょっとできの悪いスピーカ・システムのような、モコった感じの音に聞こえる瞬間がある。

ダイナミック・イコライザ回路は、前述の通り、中音の帯域のレベルを落としているので、それを戻す結果になるから、本来のユニットの音とはどんな感じかはある程度予想はしていたけれど、そういう第一印象になるのだろうと思う。とにかく、どういう音かというと、「一度皆さんも聴いてみてください」としか言いようがない。表現が難しい。

が、耳が慣れてくると、「この音もありだな」という感じがしてくる。意外にまともな音なのである。

それも、中音は確かに張り出しすぎな印象はあるけれど、音自体は繋がりが極めてよく、濁りはほとんど感じず、全体的に落ち着いていて、端正かつ美音で、クラシック音楽は淡色ながらそれなりに色彩は多く、わたしは普通にこの音で聴ける。いや、もっと言ってしまえば、この音のほうが「音の感触」がかなりはっきりしているので、モニター・スピーカとして最適な音ではないかとすら感じる。ということは、どことなくこの方向性の先にあのAURATONEの音の感じが見えてくる。この辺り、さすがBOSEが作った、同社が大きく誇るユニットと感嘆した。

インピーダンスを測定してみる。

見てもらえるとわかる通り。

まず青い線が生粋のBOSE"101MM"のシステムとしての素の特性。ダイナミック・イコライザにより500Hz〜5kHzに山ができてるでしょ、綺麗にこの帯域を削っているのがわかるかと思う。

一方で、今回のように、ダイナミック・イコライザを通さない、BOSEの11.5cm小口径ユニット自体の素のインピーダンス(赤い線)は実測で2.1Ωとなった。

やっぱり低いね。でも、わたしが所有しているスピーカ・システムの中では、ほかにインピーダンスが低いのがある、我が家で最もランクの高い、ドイツ製のIsophon "Orchester" Since 1960による自作・大型ミュージック・モニタ・システムが2.4Ωなのである。普通に4Ω以上対応のパワー・アンプSONY "TA-F222ESX"につないで鳴らしているが、普段使いでこのパワー・アンプが過熱したことはただの一度もなく、大きめの音量で鳴らしてもまったくヒートシンクが熱くならないのよン♪そりゃ〜そうだよ〜適正なパワーかけてるわけだからインピーダンスが低いなんて関係ないのよ〜だから今回のようにBOSE "101MM"用の11.5cm小口径ユニット自体が2.1Ωってったて、わたしゃ「あっそ」て思うわけです。電圧と電気抵抗と出力の関係、そういう話になると長くなるのでここでは書きませんが、最終的には、常識的な音量で鳴らせば何も問題はない、ということなのです。

あ、でも皆さんはマネしないでね!やるなら自己責任で、これだけは言っておくからね!

ちなみに。

わたしが自作した、フランスの老舗の名門SIARE製の12cmフルレンジユニットによる小型システムと鳴き合わせしてみた。SIAREのシステムはBOSEのようにイコライザ回路などなぁ〜んにも通していないけれど、なんとも、それこそフルレンジユニット一発のみで、まるでハイエンド・オーディオさながらの大変優れた音で鳴ってしまう恐ろしいスピーカ、もちろんBOSE "101MM"ではまるで歯が立たないのであるが、ダイナミック・イコライザを外した状態の音との比較では、それでもまるで敵わないまでも、高音以外の帯域においては同じような音の方向性を感じることができた。また、透明度でいうとBOSE "101MM"のこのユニットのほうが少し優っているかもしれない。

というわけで、「BOSE "101MM"の、11.5cmユニットの素の音はどのような音であるかを聴いてみた」、というお話でした!おしまい

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます