月刊ココア共和国・2020年4月創刊号(あきは詩書工房)掲載/草間小鳥子小詩集「蜃気楼の国」より

この詩を読んですぐに、ああ、好きだ、と思った。わたしが作品の邪魔にならないよう、まずはゆったりと味わってほしい。

夏の匂い 草間 小鳥子

生きものが死ぬと

甘いにおいがする

夏になるとたくさん死ぬ

だから空気はほのかに甘い

心地よい

とわたしたちは思う

なつかしい

と思うことも

生き残ったものたちではじめる朝

蝉がぎりぎりと鳴き

鳥が目をみはり

子どもは駆け出す

たんなる晴れた日

それは夏

くさりかけた抜け殻をゆらし

甘い風が借景をわたってゆく

わたしたちはみな

遠いところから来た

何から話そう。まずは、形について。

この作品は8行(1行)8行(1行)2行の全20行、3連構成の整然とした自由詩である。偶数音の行が多く、「におい」や「風」のゆるやかに漂うイメージを感じ取ることができる。また3カ所ある5音の行は、引き締めとともによいアクセントになっている。

一貫して、言葉が一般的・標準的な用法の輪郭からあふれるとき、ひらがなに開かれている。例えば「におい」は臭気ではなく、気配や空気のような何かだ。「もの」は者でも物でもある。「なつかしい」は具体的な記憶ではなく、「はじめる」は実際の行動ではなく、「くさりかけた」は物理的に腐ってはいない。

中を見ていこう。第1連から。夏の宵の(または夜明けの)湿り気のある独特な空気は、確かに「甘いにおいがする」。言い切られ、妙に納得する。それは「死」のにおいだというが、死臭や腐臭のような不快な刺激臭とは異なる、大いなる何かの存在感だろう。「夏になるとたくさん死ぬ」にも確信がある。道端に干上がる蝉や蚯蚓、お盆、戦争などを想起するせいか。命の数は冬の方が減りそうなものだが、祷りの質量ならば圧倒的に夏だ。日本の夏と死とは親和性が高い。「心地よい」は包み込まれるような感覚だろう。「なつかしい」は、生まれる前の記憶にない記憶の名残、細胞やたましいに連綿と刻み込まれた根源的な故郷と読んだ。

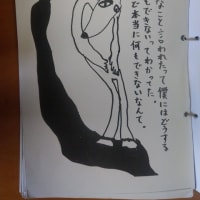

第2連。「朝」は自然に訪れない。「生き残ったものたちではじめる」ことにより、やっと光が差してくる。「蝉」は軋むように限界を叫ぶように「鳴き」、「鳥」は恐れるように襲うように「目をみはる」。その切迫する世界を、ただ「子どもは駆け出」していく。新しい生命が切り拓くのだ。「たんなる晴れた日」は、そうして迎えられる。ここは画像を参照してほしい。鳥、子ども、単なるの3行を8音でたたみかけ、「それは夏」という体言止めの5音で受けている。「夏」に集約されていく構成が見事である。(a-)i-i-u-i-u-i-u(-a-a)という脚韻も心地よい。

「くさりかけた抜け殻」は細胞を入れ替えながら老いていく「生き残ったものたち」の肉体。対する「甘い風」は死者のたましい。「ゆらし」て行けるほど近くを音もなく、においだけを残し、過ぎていく。「借景」とは造園技法の一つで「庭園外の山や樹木などの風景を、庭を形成する背景として取り入れたもの」(デジタル大辞泉)。前景の庭が生きものの時、世界だとして、後景である彼方のなんと限りないことか。

第3連、冒頭の「わたしたちは みな」とは誰なのだろう。第1、2連の同じ位置に置かれている言葉がヒントになる。「生きものが死ぬと」「生き残ったもの」――死したものも生きているものも「わたしたち」なのだ。「遠いところ」は生まれる前と生きた後。「わたしたち」は死から来て、小さな庭を生き、やがて死に還るのである。

夏は、生と死を渡す季節なのかもしれない。「夏のにおい」がすべてを繋ぎ、「甘い風」が吹き抜けてゆく。この死は〝終わり〟ではない、これは悲しい作品ではない。あたたかな死であり、詩だ。

(了)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます