「読む会」だより(24年6月用)文責IZ

(4月の議論など)

5月の読む会は19日に行なわれました。

(4月の議論)の所では、前に出された機械化・自動化の価値規定への影響という質問について、生産物の価値量は各種の分業で成り立っている各支出労働量の総量として規定されるということで納得したいと、質問者から発言がありました。

また、チューターがたよりで「資本主義的生産においては、剰余労働を“流通”を介して剰余価値として受け取ることが特徴」と述べた点について、もう少し詳しく説明してほしいという質問が出ました。簡単に言えば(貨幣での表現の問題を除けば)、資本主義に先行する社会にあっては、特定の形態を持った労働や労働生産物(中世の租・庸・調──米・労役・特産物のように)が剰余労働あるいは剰余生産物として、非生産者を養うための財源として生産者から吸収されます。これ対して、資本主義にあっては、必要労働を超える剰余労働を、商品交換=流通を介して特定の形態を持たない労働として──言いかえれば転換可能な労働として──つまり“価値”としてブルジョアジーが吸収します。(資本主義の下にあってはこの転換可能な労働は、人間自身の発展可能性そのものなのではなくて、自然発生的な分業と結びついた限りでのあるいは商品を生産する限りでの転換可能性にすぎませんが。)だからこそ、ブルジョアジーはそれを生産拡大のために再投下することが可能となり、また価値増殖を目的とする生産(使用価値の生産はただそのための手段となる)が不可避となります。

(説明)の所では、関連質問として、築山崇という人が『物象化論』という本で疎外と外化とは違うということを強調しているが、どう思うかという質問が出ました。チューターは、疎外と言えば本質的な関連から切り離されるということだろうし、外化と言えば本質的な関連がそれと対立する物質的なあるいは物象的な表現を得るということだろうから、違うと言えば違うだろうと答えました。ただその中で、それらのことはフォイエルバッハ・テーゼなどに書かれていると思うが、と答えましたが、テーゼで問題にされているのはもっぱら別の事柄で、書かれているのはそのテーゼが挟まれていた『ドイツ・イデオロギー』本体の方でした。参考に一か所だけ紹介しておきますので、そうした文脈の中で疎外なり外化なりを理解していただければと思います。(なお、疎外については初期の『経哲草稿』に詳しいのですが、ここでは省きます。アンダーラインはチューター)

「そして最後に、分業は、我々にとって、まさに次のことについての最初の例証である。すなわち、人間たちが自然成長的な社会に住む限り、またしたがって特殊利害と共同利害との分裂が存在する限り、活動もそれゆえ自由意志的でなく、自然成長的に分割されている限り、人間の自己本来の行為が、彼にとって疎遠な、対抗的な力となり、彼がその力を支配する代わりに、その力が彼を締め付けることの最初の例証である。すなわち、労働が分割され始めるや否や、各人は、ある特定の活動範囲だけにとどまるように強いられ、そこから抜け出すことが出来なくなる。彼は猟師、漁夫、または牧夫、または批判的批判家のいずれかであって、生活の手立てを失うまいと思えば、どこまでもそのいずれかであり続けなければならない。──これに対して共産主義社会では、各人はそれだけに固定されたどんな活動範囲持たず、どこでも好きな部門で、自分の腕を磨くことが出来るのであって、社会が生産全般を統制しているのである。……

社会的活動のこの自己膠着、我々自身の産物の、我々を支配する、ある物的な強制力へのこうした凝固化、すなわち、我々の統制をはみ出し、我々の期待を裏切り、我々の目算を全く狂わせてしまう強制力への凝固化が、これまでの歴史的発展における主要契機の一つである。社会的な力、つまり分業によって条件づけられる種々の個人の協働によって生ずる、幾倍にもなった生産力は、これら諸個人には、その協働そのものが自由意志的でなくて、自然成長的であるため、彼ら自身の結合した力としては現れず、むしろ何か疎遠な、彼らの外に立つ強制力として現れる。そして、この力については、彼らはその来し方、行く末が全然わからず、したがって、もはやこれを駆使することが出来ないばかりか、逆にこの力の方がそれに固有の、一連の局面と発展段階の継起を──それは、人間の願望や行動に依存しない、いやむしろこのような願望や行動に方向を与える働きさえする──通過するのである。(『ドイツ・イデオロギー』、合同出版P67~)

分業による諸個人の社会的・共同的本性の“疎外”の根底は、生産者(労働者)自身が生産手段から切り離されて、単なる他人のための存在・手段におとしめられていることであり、だからこそ“物”(生産手段)が、その生産力が、生産者に対立する“外化した”力として生産者(労働者)自身に対立するのだ、と語られているように思われます。

(説明)第15章労働力の価格と剰余価値との量的変動

前々回触れたように、チューターには第5篇の篇別の意味が今ひとつわかりませんが、たとえば後の第20章で指摘されるように、当時ケアリは労賃は一般に労働生産性につれて上がり下がりするといった理屈を振りまきました。労働者の闘いを混乱させかねないこうした理論的誤りを、適切な場所において指摘すること、これも「経済学批判」というサブタイトルを持つ『資本論』の一つの任務だとマルクスは考えていたと思われます。

またここでは、第6篇「労賃」とは違って、労賃ならびに剰余価値量に影響を及ぼす三つの要因(労働日の長さ、労働の強度、生産力)について、それらの変動がどのように労賃ならびに剰余価値量の変動に関係するのかが分析されています。量的な関係が問題とされているので、ここでは労働力の価値ではなくてその価格<貨幣表現>が問題とされますが、ここでの分析の課題上、労賃の大きさは労働力の価値に比例する(その形態にかかわらず)こと、利潤の大きさは剰余価値量に等しいこと、等が想定されているものと思われます。

この章ではまず、研究の条件が次のように述べられます。

・「労働力の価値は、平均労働者の必要な生活手段の価値によって規定されている。この生活手段の形態は変動するかもしれないが、その量は、一定の社会の一定の時代には与えられており、したがって不変量として取り扱われてよい。変動するものは、この<生活手段の一定>量の価値である。@

その他に二つの要因が労働力の価値規定に参加する。一方には、生産様式につれて変わる労働力の育成費があり、他方には、労働力の自然的相違、すなわち、男か女か、成熟しているか成熟していないかという相違がある。これらの色々に違った労働力の使用もまた生産様式によって制約されているのであるが、この使用は労働者家族の再生産費と成年男子労働者の価値とについての大きな相違を生じさせる。とはいえ、これらの二つの要因は以下の研究でもやはり除外されている。

我々は次のことを前提する。(1)商品はその価値通りに売られるということ。(2)労働力の価格は、その価値よりも高くなることはあっても、その価値よりも低くなることは決してないということ。

このように前提すれば、労働力の価格と剰余価値との相対的な大きさは次の三つの事情に制約されているということが見出された。(1)労働日の長さ、すなわち労働の外延量。(2)労働の正常な強度、すなわち労働の内包量。したがって一定の時間に一定の労働量が支出されるということ。(3)最後に労働の生産力。したがって生産条件の発展度にしたがって同量の労働が同じ時間に供給する生産物の量が大きかったり小さかったりするということ。…」(全集版、P673~)

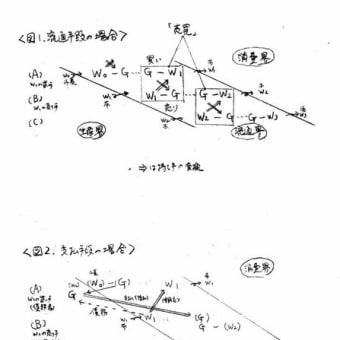

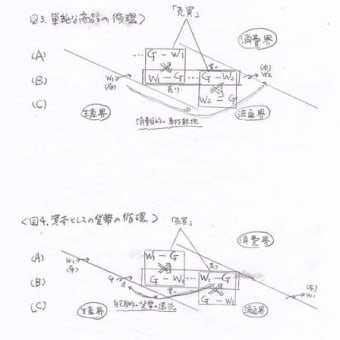

この三つの要因の変動には様々な組み合わせが可能ですが、『資本論』ではその主要な四つの場合をとって労働力の価格と剰余価値量の変動が検討されています。ここでは、さらにそのうちの要点だけをとって紹介します。

まず、労働日の長さと労働の強度とが不変で(与えられていて)労働の生産力が可変である場合(第1節)、労働力の価値と剰余価値の大きさは以下の三つの法則にしたがうと述べられます。

・「この前提の下では労働力の価値と剰余価値とは三つの法則によって規定されている。@

第一に<第一の法則>、与えられた長さの1労働日は、たとえどのように労働の生産性が、またそれにつれて生産物量が、したがってまた個々の商品の価格が変動しようとも、つねに同じ価値生産物<不変資本部分を除く価値部分>に表わされる。

たとえば12時間労働日の価値生産物が6シリングならば、それは、生産される使用価値の量が労働力の生産力につれて変動しても、つまり6シリングという価値が配分される商品の量が多くなったり少なくなったりしても、変わらないのである。

第二に<第二の法則>、労働力の価値と剰余価値とは互いに反対の方向に変動する。労働の生産力の変動、その増進または減退は、労働力の価値には逆の方向に作用し、剰余価値には同じ方向に作用する。

12時間労働日の価値生産物は、一つの不変量、たとえば6シリングである。この不変量は、剰余価値と労働力の価値との合計に等しく、この労働力の価値は労働者が等価<の支出>によって補填するものである。一つの不変量の二つの部分のうち、一方が減少しなければ他方が増加することはできないということは、自明である。……

さらにまた、労働力の生産力が上がることなしには、労働力の価値が下がることはできないし、したがって剰余価値が上がることはできない。例えば、前述の例では、労働の生産力が高くなって以前は6時間かかって生産されたのと同じ量の生活手段を4時間で生産することができるようにならなければ、労働力の価値が3シリングから2シリングに下がることはできない。逆に、労働の生産力が下がらなければ、つまり以前は6時間で生産されたのと同量の生活手段の生産に8時間もかかるようにならなければ、労働の価値が3シリングから4シリングに上がることはできない。@

そこで、<この第二の法則からは>次のような結論が出てくる。すなわち、労働の生産性の増進は労働力の価値を低下させ、したがって剰余価値を増進させるが、逆に生産性の減退は労働力の価値を高くして剰余価値を減少させるということである。

この法則を定式化するにあたって、リカードは一つの事情を見落としていた。すなわち、剰余価値または剰余労働の大きさの変動は、労働力の価値または必要労働の大きさが逆の方向に変動することを条件とするとはいえ、それだから両方が同じ割合で変動するということには決してならないということである。両方とも同じ大きさだけ増加または減少する。しかし、価値生産物または労働日のそれぞれの部分が増加または減少する割合は、労働の生産力の変動が生ずるよりも前から行われていた最初の分割<元の必要労働と剰余労働の大きさに対するそれぞれの比率>によって定まるのである。……

@

第三に<第三の法則>、剰余価値の増加または減少は、つねに、それに対応する労働力の価値の低下または上昇の結果であって、決してその原因ではないのである。

労働日は不変な大きさのものであり、ある不変な価値量に表わされ<るとすれば>、剰余価値の量的変動には、つねに、それとは逆方向の労働力の価値の量的変動が対応し、そして、労働力の価値はただ労働の生産力の変動につれて変動しうるだけだから、これらの条件の下では、明らかに、剰余価値の量的変動はつねにそれとは逆の労働力の価値の量的変動から生ずる、ということになる。そこで、すでに見たように、労働力の価値と剰余価値との絶対的な量的変動はそれらの相対的な大きさの変動なしには不可能だとすれば、今度は、労働力の価値と剰余価値との相対的な価値量の変動は労働力の絶対的な価値量の変動なしには不可能だということになるのである。

第三の法則によれば、剰余価値の量的変動は、労働の生産力の変動によって引き起こされる労働力の価値運動を前提する。剰余価値の量的変動の限界は、労働力の新たな価値限界によって与えられている。……

労働力の価値は一定量の生活手段の価値によって規定されている。労働の生産力につれて変動するのは、この生活手段の価値であって、その量ではない。@

この<生活手段の>量そのものは、労働の生産力が高くなれば、労働力の価格と剰余価値との間に何らかの量的変動がなくても、労働者にとっても資本家にとっても同時に同じ割合で増大することがありうる。<例えば>労働力の最初の価値は3シリングで必要労働時間は6時間、剰余価値もやはり3シリングで剰余労働も6時間だとすれば、労働の生産力が2倍になっても、<12時間>労働日の分割<必要労働と剰余労働の比率>が元のままならば、労働力の価格も剰余価値も変わらないであろう。ただ、両者のそれぞれが、量は2倍になったが価格はそれだけ安くなった使用価値に表わされるだけであろう。労働力の価格は変わらないとはいえ、それは労働力の価値よりも高くなっているであろう。<あるいは>仮に労働力の価格が下がっても、労働力の新たな価値によって与えられている1・1/2シリング<3/2シリング>という最低限界までは下がらないで、2シリング10ペンスとか2シリング6ペンスとかに留まるならば、この下がった<労働力の>価格も、やはり、増大した生活手段量を表わすであろう。@

このように、労働力の価格は、労働の生産力が高くなる場合には、労働者の生活手段量が同時に引き続き増大するのにつれて絶えず<その価格が>下がるということもありうるであろう。しかし、相対的には、すなわち剰余価値に比べれば、労働力の価値は絶えず下がってゆき、したがって労働者と資本家との生活状態の隔たりは拡大されるであろう。」(同、P674~)

続いて、リカードによる利潤変動の説明の欠陥が、次のように指摘されます。

・「リカードは前記の三つの法則をはじめて厳密に定式化した。彼の説明の欠陥は、(1)かの法則が妥当する場合の特殊な諸条件<労働日の長さと強度が不変で、生産力のみが可変である>を、資本主義的生産の自明的な排他的な諸条件と見なしているということである。彼は労働日の長さの変動にも労働の強度の変動にも気が付かないので、彼の場合には労働の生産性がおのずから唯一の可変的要因になるのである。──@

(2)しかし、そしてこの方がずっと大きな度合いで彼の分析を間違ったものにしているのであるが、彼もまた、他の経済学者たちと同様に、剰余価値を、そのものとしては、すなわち利潤や地代などのようなその特殊な諸形態から独立には、研究したことがなかった。それだから、彼は剰余価値率<m/v>に関する諸法則を直接に利潤率<m/(c+v)>の諸法則と混同しているのである。……さらに、利潤率は剰余価値率には少しも影響しないような事情によって定まることもあるということは明らかである。後の本書の第3部では、同じ剰余価値率が非常に違った色々な利潤率に表わされうるということ、また、一定の事情のもとでは、色々に違った剰余価値率が同じ利潤率に表わされうるということを示すであろう。」(同、P678~)

注意したいのは、労働の強度が増大した場合と生産力が増大した場合では、生産物の価値量に異なる影響が出るという問題です。この点は、「第2節労働日と労働生産力とが不変で労働の強度が可変である場合」のなかで次のように触れられています。

・「労働の強度の増大は、同じ時間内の労働支出の増加を意味する。それゆえ、強度のより大きい労働日は、同じ時間数の強度のより小さい労働日に比べて、より多くの生産物に具体化されるのである。@

生産力が高くなっても、やはり同じ労働日がより多くの生産物を供給する。しかし、この場合には個々の生産物には以前よりも少ない労働が費やされるのでその価値が下がるが、前のほう<労働の強度の増大>の場合には<強度が増した分だけ生産物の量が増えるのであるから>生産物には相変わらず同量の労働がかかるので、その価値は元と変わらない。<だから>生産物の数<量>は、この<労働の強度の増大>場合には、生産物の価格が下がることなしに、増加する。生産物の数とともにその価格総額も増大するが、生産力が高くなる場合には同じ価値総額がただ増大した生産物量に表わされるだけである。だから、時間数が元のままならば、強度のより大きい労働日はより大きい価値生産物に具体化され<含まれ>、したがって、<その労働時間を相対的に表現する>貨幣の価値が元のままならば、より多くの貨幣に具体化される。@

この<労働の強度が増大した一>労働日の価値生産物は、その強度が社会的標準度から<相対的に>どれだけずれるかによって、違ってくる。だから、同じ労働日が、以前の<第1節の場合の>ように不変な価値生産物に表わされるのではなく、可変な価値生産物に表わされるのであって、たとえば、強度のより大きい12時間労働日は、普通の強度の12時間労働日のように6シリングにではなく、7シリングとか8シリングとかに表わされるのである。もし1労働日の価値生産物が、<労働の強度の増大によって>たとえば6シリングから8シリングに、変わるならば、この価値生産物の両部分、労働力の価値と剰余価値とは、同じ程度にであろうと違った程度にであろうと、同時に増大しうるということは、明らかである。<つまり>もし価値生産物が6シリングから8シリングに上がれば、労働力の価格と剰余価値とはどちらも同時に3シリングから4シリングに増大することがありうる。……

人の知るように、一時的な例外はあっても、労働の生産性の変動が労働力の価値の大きさの変動を引き起こし、したがってまた剰余価値の大きさの変動をひこ起こすのは、ただ、その産業部門の生産物が労働者の慣習的な消費に入る場合だけである。この<労働者の消費に入るかどうかの>制限は、ここには〔つまり強度の変動する場合には〕ない。労働の量の変動が外延的<労働日の延長>であろうと内包的<労働の強度の増大>であろうと、その量的変動には、<いつでも>労働の価値生産物の大きさの変動が、この価値を表わす物品の性質にはかかわりなく、対応するのである。

労働の強度がすべての産業部門で同時に同程度に高くなるとすれば、新たなより高い強度が普通の社会的標準度になり、したがって外延量<より大きい価値生産物>としては数えられなくなるであろう。しかし、その場合にも労働の平均強度が国によって違うことに変わりはなく、したがってそれはいろいろに違った各国の労働日への価値法則の適用を修正するであろう。強度のより大きい一国の一労働日は、強度のより小さい他の一国の一労働日に比べれば、より大きい貨幣表現に表わされるのである。」(同、P679~)

労働日の短縮が剰余価値量に与える影響については、「第3節労働の生産力と強度とが不変であって労働日が可変である場合」のなかで、次のように触れられています。

・「(1)与えられた諸条件の下での、すなわち労働の生産力と強度とが変わらない場合の、労働日の短縮は、労働力の価値を、したがってまた必要労働時間を変化させない。それは剰余労働を短くし、剰余価値を減らす。剰余価値の絶対量とともにその相対量も、すなわち労働力の不変な価値量に対する<可変な>剰余価値量の割合も、減少する。ただ労働力の価格をその価値よりも低く押し下げることによってのみ資本家は損害を免れることができるであろう。

<剰余価値を減少させるこの>労働日の短縮に反対する従来の全ての決まり文句は、この現象はここで前提されているような<労働の生産力と強度とが変わらないという>事情の下で起きるものと想定しているのであるが、現実にはこれと反対に<剰余価値の絶対量と相対量の減少は>労働の生産性や強度の変動が労働日の短縮に先行するか、またはすぐそのあとに起きる<つまり労働の生産性や強度の増大によって剰余価値の絶対量と相対量があらかじめ増大したのちに起こるだけのこと>のである。」(同、P681~)

また、労働日短縮の社会的な限界について、「第4節労働の持続<労働日>と生産力と強度とが同時に変動する場合」の、「(2)労働の強度と生産力とが増大して同時に労働日が短縮される場合」のなかで、次のように指摘されています。

・「労働の生産力の上昇と労働の強度の増大とは、一面から見れば、同じ形で作用する。両方とも、各期間内に得られる生産物量を増加させる。したがって、両方とも、労働日のうち労働者が自分の生活手段またはその等価を生産するのに必要な部分を短縮する。@

労働日の絶対的な最小限界は、一般に、労働日のこの必要ではあるが収縮の可能な構成部分<すなわち必要労働部分>によって画される。一労働日全体がそこまで収縮すれば、剰余労働は消滅するであろうが、それは資本の支配の下ではありえないことである。@

資本主義的生産形態の廃止は、労働日を必要労働だけに限ることを許す。とはいえ、必要労働は、その他の事情が変わらなければ、その範囲を拡大するであろう。なぜならば、一方では、労働者の生活条件がもっと豊かになり、彼の生活上の諸要求がもっと大きくなるからである。また、他方では、今日の剰余労働の一部分は必要労働に、すなわち社会的な予備財源と蓄積財源との獲得に必要な労働に、数えられるようになるであろう。

労働の生産力が増進すればするほど労働日は短縮されることができるし、また労働日が短縮されればされるほど労働の強度は増大することができる。@

社会的に見れば、労働の生産性は労働の節約につれても増大する。この節約には、単に生産手段の節約だけではなく、一切の無用な労働を省くことが含まれる。資本主義的生産様式は、各個の事業では節約を強調するが、この生産様式の無政府的な競争体制は、社会全体の生産手段と労働力との最も無限度な浪費を生み出し、それとともに、今日では欠くことができないにしてもそれ自体としては余計な無数の機能を生み出すのである。

労働の強度と生産力とが与えられていれば、労働がすべての労働能力ある社会成員の間に均等に配分されていればいるほど、すなわち、社会の一つの層が労働の自然必然性を自分から外して別の層に転嫁することが出来なければ出来ないほど、社会的労働日のうちの物質的生産に必要な部分はますます短くなり、したがって、個人の自由な精神的・社会的活動のために獲得された時間部分はますます大きくなる。労働日の短縮の絶対的限界は、この面から見れば、労働の普遍性である。資本主義社会では、ある一つの階級のための自由な時間が、大衆の全ての生活時間が労働時間に転嫁されることによって、つくり出されるのである。」(同、P686~)

(説明がうまくまとまらなっかったため、今回も復習部分はお預けにします。)