こんにちは!

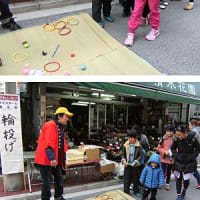

石川台希望ヶ丘商店街

「昭和の遊びマイスターと遊ぶ会」です。

きびがらとは、箒(ほうき)きび(箒もろこしともいいます)のことをいい、

箒きびを用い、座敷箒が作られて来ました。

穂先の実のついた部分は箒(ほうき)や玩具(がんぐ)をつくるのに用いられ、

工作材料として用いられるのは茎の元のほうの皮をはいだ髄の部分です。

大正末から昭和10年代にかけては、駄菓子屋さんや文房具屋さんで、

カラフルに色づけされた「きびがら」を売っていました。

それを使った工作は、小学校の図工の時間にやっていました。

小刀や鋏(はさみ)で適当な長さに切ったものに、縦に細く割いたものを継いで

立体工作(車、人、動物、舟等々)をしたり、

さまざまな色のきびがらを平らに並べてつなぎ、土瓶敷などもをつくることもできます。

また縁日や祭りなどの露店で売っていた「きびがら鉄砲」は、

男の子に人気がありました。

竹の筒に、唾で少々ぬらした「きびがら」の弾を筒の両端に込めて、

竹の棒で手前の弾を押すと、筒の中の空気が圧縮され、

その勢いでもう一方の弾が、「ポン!」と軽快な音をたてて飛ぶ仕掛け。

「きびがら」の弾は勢いよく飛ぶ割に、やわらかいので比較的安全な鉄砲のおもちゃでした。

昭和の時代は小学校低学年の手工教材でしたが、現在ではもっぱら郷土玩具などが作られています。

石川台希望ヶ丘商店街

「昭和の遊びマイスターと遊ぶ会」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます