実験タイトル一覧

「沼田町化石館おもしろ科学教室」は毎年11月から翌年3月まで月1回のペースで実施しています.

「竜巻発生装置」 2016/1/24

「雪の結晶」 2016/1/24

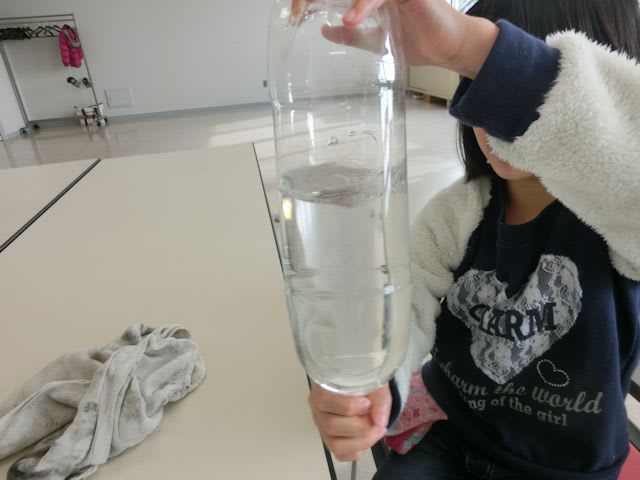

「大気圧のふしぎ」 2015/12/20

「金属はピカピカ」 アルミ缶をみがく 2014/11/22

「DNAの実験」 2014/2/22

「煮干しの解剖」 2014/1/25

「ホタルの光」 2013/12/14

「イカの解剖」 2013/11/9

「簡単浄水器」 2013/1/26

「火おこし」 2012/12/15

「ソーラークッカー」 2012/7/30

「ダンボールリサイクル工作」 2012/3/26

「不思議な噴水」 2012/2/18

「牛乳パックでカメラ」 2012/1/28

「ペットボトルで顕微鏡」 2011/12/17

「あまくておいしい火山の実験」 2011/2/19

「すっぱくておいしい実験」 2011/1/22

「ホカホカふんわりおいしい実験」 2010/12/11

「あまくておいしい実験」 2010/11/6

「紙でおもしろ科学工作」 2010/3/26

「フィルムケースでおもしろ科学工作」 2010/2/20

「プラコップでおもしろ科学工作」 2010/1/23

「ペットボトルでおもしろ科学工作」 2009/12/19

「CDでおもしろ科学工作」 2009/11/21

「いろんな電池でおもしろ実験」 2008/3/28

「音の出るおもしろ実験」 2008/2/16

「水蒸気でおもしろ実験」 2008/1/19

右:ポンポン蒸気船

「キャンドル作りでおもしろ実験」 2007/12/15

左上:炎色反応キャンドル

左上:炎色反応キャンドル

右上:廃油リサイクルキャンドル

左下:レインボーキャンドル

「タンパク質でおもしろ実験」 2007/11/17

左上:レモンチーズ

左上:レモンチーズ

右上:レモン豆腐

左下:小麦粉のガム

「空気の力でおもしろ実験」 2007/8/10

左上:風船ホバークラフト

左上:風船ホバークラフト

右上:ミニ空気砲

左下:バブ・ロケット

「爆発」 2007/3/27

「空気の不思議」 2007/3/10

「雪の不思議」実験 2007/2/10

ホカホカ実験 2007/1/10

「光の不思議」実験

左上:コップと虫眼鏡で望遠鏡(2006/12/9)

右上:セロテープのステンドグラス(2006/12/9)

左下:CDで虹の見える箱(2006/12/9)

「熱の不思議」実験

左上:輪ゴムに熱湯をかけると?(2006/11/18)

左上:輪ゴムに熱湯をかけると?(2006/11/18)

右上:縮むペットボトルラベル(2006/11/18)

左下:プラ板を焼くと?(2006/11/18)