◇須恵器高蔵四三型式(TK43型式)論争

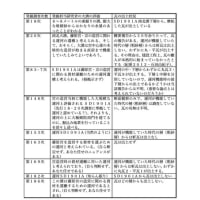

1999年11月27,28日、奈良国立文化財研究所平城宮跡資料館講堂でシンポジウム「飛鳥・白鳳の瓦と土器ー年代論ー」が開催された。帝塚山大学考古学研究所歴史考古学研究会と古代の土器研究会の共催である。ここでは田辺昭三の須恵器編年に対する評価を含めて、瓦と土器の編年観や年代論が議論された。その資料集(予稿集)も刊行されている。そして、仄聞するところによると後にTK43論争と言われる白熱した討議がなされたようである。

先ず佃収がこの資料集から引用した畑中英二の論稿「近畿地方の飛鳥・白鳳時代土器編年研究と問題点」を資料集から直接引用しよう。(P50-51)

ーーー

2-1-2 飛鳥寺下層出土土器群とTK43型式

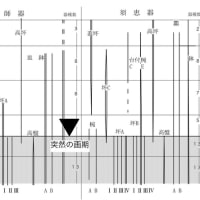

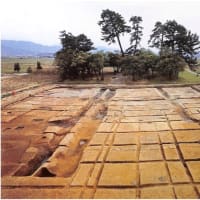

以上の様に、飛鳥寺下層出土土器群をTK43型式にあてることにより7世紀前半代の資料の年代観が決定されていったが、飛鳥寺下層出土土器群自体は、今日的に見ればどの様な位置づけになるのであろうか。その点については尾野善裕氏が若干ふれている(1998)ので簡単にまとめてみよう(図略)。

飛鳥寺下層出土土器群は、報告書に提示されているもの以外にも一定量出土しているらしく、報告書作成時には飛鳥寺創建以前に出現していた須恵器の最新型式を呈示しようとする意図から、最も新しく見える個体を抽出した可能性があるという(図略)。加えて、ここで提示されている土器はTK43型式の標式資料として提示されているTK43号窯跡出土の須恵器(田辺1966・野上ほか1982)と比較すると、必ずしも同一とは言い切れず、寧ろ杯身の立ち上がりの形状等に古い要素が見られるという。一般論として、同時期の同型式の土器であっても必ずしも同一の形状であるとは限らず、ある程度のばらつきの幅は内包しているという点を前提にするならば、僅か一組の蓋杯(ママ)の表面的な類似性だけを根拠にTK43号窯跡の操業やTK43型式の開始が飛鳥寺創建より遡るとはいえず、これが最も新しく見える個体であるならば、寧ろ飛鳥寺創建後になる可能性を指摘できるというものである。

以上の点を勘案すると、提示されている資料が限定的に過ぎることはいうまでもないが、飛鳥寺下層出土土器群はTK43型式よりも古相を呈している可能性があると考えることが出来るのである。

ーーー

佃収の引用は資料の最後の段落を意図してか欠いている。この引用部分全体は尾野善裕の論の畑中英二の解釈であるらしく、どこまでが尾野善裕の趣旨なのか判然としない。しかし、論旨ははっきりしており、飛鳥寺下層出土土器群の年代は飛鳥寺創建以前であり、TK43型式とは関わらないということを示唆している。佃収はこの引用をTK43型式が7世紀第一四半期を遡らないことに重点を置いて、その上層に飛鳥寺があり、これをもって飛鳥寺創建も引きずられて7世紀第一四半期以降という結論を出している。資料の誤読であろう。文中にあるように「古相」と表現しているところからすると、596年創建を変わらない定点としていることが明らかである。

土器の相対編年に絶対年代を加えるための標識土器の研究はますます盛んであり、田辺昭三のTK43型式の標識化は貴重な定点のひとつであったが、TK43号窯跡出土の須恵器の年代は近年、TK43論争といわれるように後代へ引き下げられる傾向にあるようだ。このシンポジウムでも白石太一郎がそれを示唆しているらしい。いずれにしても、考古学の主たる関心が土器の編年研究にあり、飛鳥寺の創建にあるわけではない。畑中英二は上の文章の後、2-1-4ではっきりと次のように述べている。「TK43(号窯跡出土土器群)型式と飛鳥寺下層出土土器群が切り離されたこと、飛鳥寺下層出土土器群の主体がより不鮮明になったことが更なる問題として生じることとなったのである。つまり、飛鳥寺下層出土土器群を年代定点資料として正しく用いることが困難となっている現状を理解することが出来るだろう。」と。

では、飛鳥寺下層出土土器群の年代を新たに追求した研究があるのだろうか? 古相とはいうが、では何型式の須恵器編年表のどこに位置するのだろうか? 寡聞にして知らない。又「古相を呈している可能性がある」という評価は、飛鳥寺創建596年を定点としてしまっているため、その下層から出土したものはそれより古いという理屈を述べているにすぎないのかもしれない。土器そのものの編年上の印象ではないように読み取れる。何れにしても、標識土器であることを見限られた刹那、この土器群が見向きもされない状態のように見える。つまり、振り出しに戻ったということであろう。結局、飛鳥寺の創建年次は文献史料にもなく、土器編年研究からも見放されているのだ。

(つづき)

1999年11月27,28日、奈良国立文化財研究所平城宮跡資料館講堂でシンポジウム「飛鳥・白鳳の瓦と土器ー年代論ー」が開催された。帝塚山大学考古学研究所歴史考古学研究会と古代の土器研究会の共催である。ここでは田辺昭三の須恵器編年に対する評価を含めて、瓦と土器の編年観や年代論が議論された。その資料集(予稿集)も刊行されている。そして、仄聞するところによると後にTK43論争と言われる白熱した討議がなされたようである。

先ず佃収がこの資料集から引用した畑中英二の論稿「近畿地方の飛鳥・白鳳時代土器編年研究と問題点」を資料集から直接引用しよう。(P50-51)

ーーー

2-1-2 飛鳥寺下層出土土器群とTK43型式

以上の様に、飛鳥寺下層出土土器群をTK43型式にあてることにより7世紀前半代の資料の年代観が決定されていったが、飛鳥寺下層出土土器群自体は、今日的に見ればどの様な位置づけになるのであろうか。その点については尾野善裕氏が若干ふれている(1998)ので簡単にまとめてみよう(図略)。

飛鳥寺下層出土土器群は、報告書に提示されているもの以外にも一定量出土しているらしく、報告書作成時には飛鳥寺創建以前に出現していた須恵器の最新型式を呈示しようとする意図から、最も新しく見える個体を抽出した可能性があるという(図略)。加えて、ここで提示されている土器はTK43型式の標式資料として提示されているTK43号窯跡出土の須恵器(田辺1966・野上ほか1982)と比較すると、必ずしも同一とは言い切れず、寧ろ杯身の立ち上がりの形状等に古い要素が見られるという。一般論として、同時期の同型式の土器であっても必ずしも同一の形状であるとは限らず、ある程度のばらつきの幅は内包しているという点を前提にするならば、僅か一組の蓋杯(ママ)の表面的な類似性だけを根拠にTK43号窯跡の操業やTK43型式の開始が飛鳥寺創建より遡るとはいえず、これが最も新しく見える個体であるならば、寧ろ飛鳥寺創建後になる可能性を指摘できるというものである。

以上の点を勘案すると、提示されている資料が限定的に過ぎることはいうまでもないが、飛鳥寺下層出土土器群はTK43型式よりも古相を呈している可能性があると考えることが出来るのである。

ーーー

佃収の引用は資料の最後の段落を意図してか欠いている。この引用部分全体は尾野善裕の論の畑中英二の解釈であるらしく、どこまでが尾野善裕の趣旨なのか判然としない。しかし、論旨ははっきりしており、飛鳥寺下層出土土器群の年代は飛鳥寺創建以前であり、TK43型式とは関わらないということを示唆している。佃収はこの引用をTK43型式が7世紀第一四半期を遡らないことに重点を置いて、その上層に飛鳥寺があり、これをもって飛鳥寺創建も引きずられて7世紀第一四半期以降という結論を出している。資料の誤読であろう。文中にあるように「古相」と表現しているところからすると、596年創建を変わらない定点としていることが明らかである。

土器の相対編年に絶対年代を加えるための標識土器の研究はますます盛んであり、田辺昭三のTK43型式の標識化は貴重な定点のひとつであったが、TK43号窯跡出土の須恵器の年代は近年、TK43論争といわれるように後代へ引き下げられる傾向にあるようだ。このシンポジウムでも白石太一郎がそれを示唆しているらしい。いずれにしても、考古学の主たる関心が土器の編年研究にあり、飛鳥寺の創建にあるわけではない。畑中英二は上の文章の後、2-1-4ではっきりと次のように述べている。「TK43(号窯跡出土土器群)型式と飛鳥寺下層出土土器群が切り離されたこと、飛鳥寺下層出土土器群の主体がより不鮮明になったことが更なる問題として生じることとなったのである。つまり、飛鳥寺下層出土土器群を年代定点資料として正しく用いることが困難となっている現状を理解することが出来るだろう。」と。

では、飛鳥寺下層出土土器群の年代を新たに追求した研究があるのだろうか? 古相とはいうが、では何型式の須恵器編年表のどこに位置するのだろうか? 寡聞にして知らない。又「古相を呈している可能性がある」という評価は、飛鳥寺創建596年を定点としてしまっているため、その下層から出土したものはそれより古いという理屈を述べているにすぎないのかもしれない。土器そのものの編年上の印象ではないように読み取れる。何れにしても、標識土器であることを見限られた刹那、この土器群が見向きもされない状態のように見える。つまり、振り出しに戻ったということであろう。結局、飛鳥寺の創建年次は文献史料にもなく、土器編年研究からも見放されているのだ。

(つづき)