うちにはテレビが無いので(私は15年程、夫は40年以上見ていません。)情報源としては新聞、ラジオという三丁目の夕日まっ青な旧態依然の生活をしています。朝はニュースや語学番組を聴きながら食事をする事も有ります(その後は新聞を読みます)。

或る夜、AFNのクラシックロックの番組を聞きながらいつものように夫が食事の支度をしていると、オーティス・レディング(Otis Reddding)の"ドッグ・オブ・ザ・ベイ"(THE DOG OF THE BAY)が流れてきました。夫が「あぁなつかしいなぁ・・・」とつぶやくので「どうしたの」と聞くと、ヨシムラのメカニックの人がこの曲が好きでよく聴いていたな・・・。」と。

夫は昔、富士スピードウェイで行われていた"グランチャン"という車のレースで漆原氏の車のボディー(FRP廻り)を担当していた事が有りました。車のメンテナンスは名門"ヨシムラ"で、東京の東久留米市に有ったヨシムラの工場でエンジンのメカニックより一足早く(といっても午前2時ごろ)仕事を終えた夫が「お先に」と帰るときラジカセから"ドッグ・オブ・ザ・ベイ"がよくかかっていたそうです。

富士グランチャンピオン・シリーズ(略してグランチャン)は1971年から1989年まで富士スピードウェイで開催された年数回行われたレースで、年間を通したポイントでグランドチャンピオンが決定されるのだそうです。

同じ車のレースでもF1、F2等のフォーミュラと、プロトタイプで行われたグランチャンではレースのカテゴリーが違うのだそうです。

「F1最新マシンの科学」檜垣和夫著 講談社より

フォーミュラが単座(1人乗り、モノポスト)、邪魔な付属物が一切ない競技用自動車であるのに対し、グランチャンで競われたプロトタイプの車は最低生産台数の制限は無く、ロールバーの付いた二座席の車両はボディーは覆われ、ヘッドライト等のライト類やキャビンが付くのも有るそうです。

プロトタイプは最もゆるい規格のGroup7、Group6、そして夫がボディー廻りのメンテナンスをしていた漆原徳光(のりみつ)氏のローラT290はGroup7に属していたとのことです。

ブラバムのシャーシーにホンダのS800のエンジンを載せたブラバムホンダに乗りフォーミュラレースにも出場していた漆原氏は、Dr.ウルシハラの異名を持つ東京の大金持ちの紳士です。1971年のグランチャンでは7~8位とあまりパッとしない成績だった漆原氏のマネージャー役のオクムラ氏より、或る日「ローラのボディーのメンテナンスをやってみないか。」と夫に電話がかかってきました。夫がFRPをやっているのを誰かが話を持ってきたそうです。そして夫は1972年から1974年までグランチャンに関ることになります。

ジョン・バーナードのローラ(Lora)はイギリスのレーシングカーの名門で、ほかにはマクラーレン、シェブロン、マーチなどが有名とのことです。漆原氏の注文というのが、その大御所のローラのボディーを途中でブッた切り、FRPで流線型に成形してくれとのことでした。空気抵抗をなくす為ヘッドライトもファイバーで埋め、発泡ウレタンをふくらませて型を造りました。

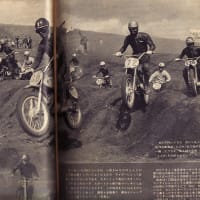

夫はガキの頃から(今でもそうですが)穴が開くほどモーターサイクリスト等の専門誌を読み、モトクロスレースもやっていたのでよく感じたそうですが、レースは車のレースでも単車のレースでも、競り合いを繰り広げた末勝つパターンよりも、常に速いやつがブッチ切りで勝つパターンが多く競り合いはあまり無かったものだそうです。ところがグランチャン、特に前座のツーリングカーレースでは十数台の車がテールTOノーズのデッドヒートを繰る広げる、誰が勝ってもおかしくないレースだったそうです。

1972年の富士グランチャンチャンピオン・シリーズ、最終戦での事です。第4戦では1分47秒26のクラス・レコードを出し、優勝した漆原氏はシリーズ・チャンピオン目前でした。ローラT290のシャーシーにミツビシワークスのコルトR39Bを搭載したマシーンで挑みました。

カーグラフィック1973年1月号より

或る夜、AFNのクラシックロックの番組を聞きながらいつものように夫が食事の支度をしていると、オーティス・レディング(Otis Reddding)の"ドッグ・オブ・ザ・ベイ"(THE DOG OF THE BAY)が流れてきました。夫が「あぁなつかしいなぁ・・・」とつぶやくので「どうしたの」と聞くと、ヨシムラのメカニックの人がこの曲が好きでよく聴いていたな・・・。」と。

夫は昔、富士スピードウェイで行われていた"グランチャン"という車のレースで漆原氏の車のボディー(FRP廻り)を担当していた事が有りました。車のメンテナンスは名門"ヨシムラ"で、東京の東久留米市に有ったヨシムラの工場でエンジンのメカニックより一足早く(といっても午前2時ごろ)仕事を終えた夫が「お先に」と帰るときラジカセから"ドッグ・オブ・ザ・ベイ"がよくかかっていたそうです。

富士グランチャンピオン・シリーズ(略してグランチャン)は1971年から1989年まで富士スピードウェイで開催された年数回行われたレースで、年間を通したポイントでグランドチャンピオンが決定されるのだそうです。

同じ車のレースでもF1、F2等のフォーミュラと、プロトタイプで行われたグランチャンではレースのカテゴリーが違うのだそうです。

「F1最新マシンの科学」檜垣和夫著 講談社より

フォーミュラが単座(1人乗り、モノポスト)、邪魔な付属物が一切ない競技用自動車であるのに対し、グランチャンで競われたプロトタイプの車は最低生産台数の制限は無く、ロールバーの付いた二座席の車両はボディーは覆われ、ヘッドライト等のライト類やキャビンが付くのも有るそうです。

プロトタイプは最もゆるい規格のGroup7、Group6、そして夫がボディー廻りのメンテナンスをしていた漆原徳光(のりみつ)氏のローラT290はGroup7に属していたとのことです。

ブラバムのシャーシーにホンダのS800のエンジンを載せたブラバムホンダに乗りフォーミュラレースにも出場していた漆原氏は、Dr.ウルシハラの異名を持つ東京の大金持ちの紳士です。1971年のグランチャンでは7~8位とあまりパッとしない成績だった漆原氏のマネージャー役のオクムラ氏より、或る日「ローラのボディーのメンテナンスをやってみないか。」と夫に電話がかかってきました。夫がFRPをやっているのを誰かが話を持ってきたそうです。そして夫は1972年から1974年までグランチャンに関ることになります。

ジョン・バーナードのローラ(Lora)はイギリスのレーシングカーの名門で、ほかにはマクラーレン、シェブロン、マーチなどが有名とのことです。漆原氏の注文というのが、その大御所のローラのボディーを途中でブッた切り、FRPで流線型に成形してくれとのことでした。空気抵抗をなくす為ヘッドライトもファイバーで埋め、発泡ウレタンをふくらませて型を造りました。

夫はガキの頃から(今でもそうですが)穴が開くほどモーターサイクリスト等の専門誌を読み、モトクロスレースもやっていたのでよく感じたそうですが、レースは車のレースでも単車のレースでも、競り合いを繰り広げた末勝つパターンよりも、常に速いやつがブッチ切りで勝つパターンが多く競り合いはあまり無かったものだそうです。ところがグランチャン、特に前座のツーリングカーレースでは十数台の車がテールTOノーズのデッドヒートを繰る広げる、誰が勝ってもおかしくないレースだったそうです。

1972年の富士グランチャンチャンピオン・シリーズ、最終戦での事です。第4戦では1分47秒26のクラス・レコードを出し、優勝した漆原氏はシリーズ・チャンピオン目前でした。ローラT290のシャーシーにミツビシワークスのコルトR39Bを搭載したマシーンで挑みました。

カーグラフィック1973年1月号より