色々とあって頓挫していたフロントフォークのオーバーホールですが、ようやく作業に入ります。

まずアウターチューブから。

前回の途中までの作業でドレンにアルミワッシャを使いましたが、これも交換します。

新規に調達した銅ワッシャに交換。

アルミのままでも良かったんでしょうけどね。まさに無駄な費用。

次にシリンダコンプリート。

前回のような間抜けなことはもうしません。

シリンダコンプリート本体をインナーチューブへ。

インナーチューブから出てきたシリンダコンプリートにテーパースピンドルをはめる。

このインナーチューブをアウターチューブにはめる際に、垂直に立ててはめると損傷するので斜めにしてやれという、サービスマニュアルの指示通りに。

アウターチューブの底からヘキサゴンボルトでインナーチューブを固定。

ここの銅ワッシャは新品に。例のオーバーサイズのアルミワッシャは何か別の利用法が見つかるまでお蔵入り。

で、ここのヘキサゴンを締める際に専用工具が必要なのですが、例によってその辺のモノで代用。

ネットでは先端にテーパーがかかった木の棒を使っている人もいるようですが、とりあえず庭にあったこれで。

園芸用の支柱。おそらく100円ショップでも入手可能かと。

これの先でシリンダコンプリートの頭を抑えてヘキサゴンを締めるわけですね。

締め付けの指定トルクは1.5~2.5kg・mなので、真ん中をとって2.0で締めますか。

次にスライドメタルとシート。

シートは微妙に裏表があるような気がするのですが…

製造時のプレスの問題か何かでしょうね。サービスマニュアルにも特段の記載はないし。

というわけで、今回はやや膨らみがある方を上にすることとします。

インナーチューブにフォークオイルを薄く塗って、スライドメタルとシートを取り付け。

ちなみにサービスマニュアルではこの段階ではフォークオイルを塗ってないですね。

次にオイルシール。

これは新品に交換。

インナーの先端にビニルを被せ、フォークオイルを塗ってから取り付け。

ちなみに今回はビニルにサランラップを使用。サランラップだと切れやすいようでオイルシールを完全にはめ込む前に千切れたやつを巻き込んでいないか要確認。

オイルシールの取り付けにはやはり専用工具が必要となっているのですが、例によって代用品。

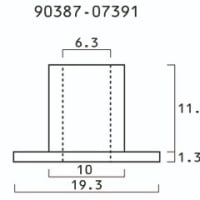

給排水設備なんかに使う塩ビ管。一応耐圧用途用のVPなんでゴムハンマーで叩いても平気(だといいな)。

呼び径で40のやつなので、外径48mm、内径40mm、長さ500mm。今回の作業にぴったりでは?

これをインナーに被せて、ゴムハンマーでたたいてオイルシールを叩き入れる。

オイルシールクリップ用の溝が見える位置まで入れる。

画像だと分かりづらいですが。

次にオイルシールクリップ。

これを確実に溝にはめ込む。

これも画像だと分かりづらいですな。

次にダストシール。

サービスマニュアルでは新品に交換となっているのですが、目視では再利用可能に思えるので再利用することに。

フォークブーツも付けるわけだから、再利用してもそれほど影響はないでしょう。多分。

これは専用工具なしに手で素直にはまります。

いよいよフォークオイルの注入。

フォークオイル自体は昨年購入品ですが、簡易デシケータ代わりに使っている密閉容器に、押し入れ用除湿剤と某氏から頂いた脱酸素剤を入れておいたので、吸湿とか酸化とかはある程度防げたかなと。もともと未開封だったし。

新品は綺麗な赤ですね。分解したときに出てきたヘドロのようなオイルとはまるで違います。

フォークオイルの規定量は、うちの型式では344cc。

100円ショップで調達してきたこれで計量します。

これで正確な油量はどうかという気もしますが、フォークは油面高さを優先ということで、とりあえず360ccほど入れてから、適正油面までオイルを抜くこととします。

某WEBでオイルを入れたらインナーチューブをストロークさせ空気を抜く、とあったので、サービスマニュアルにはないですが一応やっておきます。

適正油面はうちの型式では156mm。で、抜くのに使ったのがこれ。

某展示会でもらったサンプルのシリンジ。昔何かに使ったシリコンチューブ(3mm)の余り。すごい昔に東急ハンズで買ったきり使わなかった真鍮の細い棒。

156mmが分かる位置に目印を付けて、これで抜きます。

どうでもいい話ですが、サービスマニュアルではオイル注入前にフロントフォークをクラウンに固定しているんですよね。

この後に油面の調整って言っても、調整時ってフォークを垂直に立てるものでは?クラウンに固定したら厳しいでしょ。

フォークを垂直に立て、インナーチューブを最圧縮状態にして、油面の調整。

油面の調整が終わったらスプリングの取り付け。

スプリングですが、サービスマニュアルに特段の記載はないのですが、上下に違いがあるようです。

間隔が疎な方と密な方。

サービスマニュアルに記載がないわけだからどっちでもいいんでしょうかね。

一応、ネットで見た他の人に倣って密な方を下、疎な方を上にしました。

スプリングを入れたらキャップボルトの取り付け。

キャップボルトのOリングはサービスマニュアルの指示通り新品に交換しました。

キャップボルトをストッパリング用の溝が見えるまで押し込んで、ストッパリングで固定。

分解の時はえらく硬くて、クラウンを利用しててこの原理で…なんてやったんですがね。

今回は気合の握力だけで何とかなりました。分解の時に固かったのは、年季が入っていて固着してたんですかね。

フォークのエア圧は、標準が0kg/cm2、調整範囲は0~0.4kg/cm2ですが、普段の通勤仕様では標準の状態で。

インナーチューブが少し縮んだ状態なので、キャップボルトのバルブの先端を細いドライバーか何かで押したままインナーチューブをいっぱいに伸ばして0kg/cm2に調整。

最後にキャップを付けて終了。

さて、フォークブーツはどうしましょう。

今使っているオレンジのやつにするか、予備にとってある新品のセロー250用の黒いやつにするか、それともまた新規に調達するか。

とりあえず結構いい時間になってしまったんで、フォークの車体への取り付けとブーツの調達はまた後日。

***

今回の費用

計量容器(ドレッシングシェーカー) \108

まずアウターチューブから。

前回の途中までの作業でドレンにアルミワッシャを使いましたが、これも交換します。

新規に調達した銅ワッシャに交換。

アルミのままでも良かったんでしょうけどね。まさに無駄な費用。

次にシリンダコンプリート。

前回のような間抜けなことはもうしません。

シリンダコンプリート本体をインナーチューブへ。

インナーチューブから出てきたシリンダコンプリートにテーパースピンドルをはめる。

このインナーチューブをアウターチューブにはめる際に、垂直に立ててはめると損傷するので斜めにしてやれという、サービスマニュアルの指示通りに。

アウターチューブの底からヘキサゴンボルトでインナーチューブを固定。

ここの銅ワッシャは新品に。例のオーバーサイズのアルミワッシャは何か別の利用法が見つかるまでお蔵入り。

で、ここのヘキサゴンを締める際に専用工具が必要なのですが、例によってその辺のモノで代用。

ネットでは先端にテーパーがかかった木の棒を使っている人もいるようですが、とりあえず庭にあったこれで。

園芸用の支柱。おそらく100円ショップでも入手可能かと。

これの先でシリンダコンプリートの頭を抑えてヘキサゴンを締めるわけですね。

締め付けの指定トルクは1.5~2.5kg・mなので、真ん中をとって2.0で締めますか。

次にスライドメタルとシート。

シートは微妙に裏表があるような気がするのですが…

製造時のプレスの問題か何かでしょうね。サービスマニュアルにも特段の記載はないし。

というわけで、今回はやや膨らみがある方を上にすることとします。

インナーチューブにフォークオイルを薄く塗って、スライドメタルとシートを取り付け。

ちなみにサービスマニュアルではこの段階ではフォークオイルを塗ってないですね。

次にオイルシール。

これは新品に交換。

インナーの先端にビニルを被せ、フォークオイルを塗ってから取り付け。

ちなみに今回はビニルにサランラップを使用。サランラップだと切れやすいようでオイルシールを完全にはめ込む前に千切れたやつを巻き込んでいないか要確認。

オイルシールの取り付けにはやはり専用工具が必要となっているのですが、例によって代用品。

給排水設備なんかに使う塩ビ管。一応耐圧用途用のVPなんでゴムハンマーで叩いても平気(だといいな)。

呼び径で40のやつなので、外径48mm、内径40mm、長さ500mm。今回の作業にぴったりでは?

これをインナーに被せて、ゴムハンマーでたたいてオイルシールを叩き入れる。

オイルシールクリップ用の溝が見える位置まで入れる。

画像だと分かりづらいですが。

次にオイルシールクリップ。

これを確実に溝にはめ込む。

これも画像だと分かりづらいですな。

次にダストシール。

サービスマニュアルでは新品に交換となっているのですが、目視では再利用可能に思えるので再利用することに。

フォークブーツも付けるわけだから、再利用してもそれほど影響はないでしょう。多分。

これは専用工具なしに手で素直にはまります。

いよいよフォークオイルの注入。

フォークオイル自体は昨年購入品ですが、簡易デシケータ代わりに使っている密閉容器に、押し入れ用除湿剤と某氏から頂いた脱酸素剤を入れておいたので、吸湿とか酸化とかはある程度防げたかなと。もともと未開封だったし。

新品は綺麗な赤ですね。分解したときに出てきたヘドロのようなオイルとはまるで違います。

フォークオイルの規定量は、うちの型式では344cc。

100円ショップで調達してきたこれで計量します。

これで正確な油量はどうかという気もしますが、フォークは油面高さを優先ということで、とりあえず360ccほど入れてから、適正油面までオイルを抜くこととします。

某WEBでオイルを入れたらインナーチューブをストロークさせ空気を抜く、とあったので、サービスマニュアルにはないですが一応やっておきます。

適正油面はうちの型式では156mm。で、抜くのに使ったのがこれ。

某展示会でもらったサンプルのシリンジ。昔何かに使ったシリコンチューブ(3mm)の余り。すごい昔に東急ハンズで買ったきり使わなかった真鍮の細い棒。

156mmが分かる位置に目印を付けて、これで抜きます。

どうでもいい話ですが、サービスマニュアルではオイル注入前にフロントフォークをクラウンに固定しているんですよね。

この後に油面の調整って言っても、調整時ってフォークを垂直に立てるものでは?クラウンに固定したら厳しいでしょ。

フォークを垂直に立て、インナーチューブを最圧縮状態にして、油面の調整。

油面の調整が終わったらスプリングの取り付け。

スプリングですが、サービスマニュアルに特段の記載はないのですが、上下に違いがあるようです。

間隔が疎な方と密な方。

サービスマニュアルに記載がないわけだからどっちでもいいんでしょうかね。

一応、ネットで見た他の人に倣って密な方を下、疎な方を上にしました。

スプリングを入れたらキャップボルトの取り付け。

キャップボルトのOリングはサービスマニュアルの指示通り新品に交換しました。

キャップボルトをストッパリング用の溝が見えるまで押し込んで、ストッパリングで固定。

分解の時はえらく硬くて、クラウンを利用しててこの原理で…なんてやったんですがね。

今回は気合の握力だけで何とかなりました。分解の時に固かったのは、年季が入っていて固着してたんですかね。

フォークのエア圧は、標準が0kg/cm2、調整範囲は0~0.4kg/cm2ですが、普段の通勤仕様では標準の状態で。

インナーチューブが少し縮んだ状態なので、キャップボルトのバルブの先端を細いドライバーか何かで押したままインナーチューブをいっぱいに伸ばして0kg/cm2に調整。

最後にキャップを付けて終了。

さて、フォークブーツはどうしましょう。

今使っているオレンジのやつにするか、予備にとってある新品のセロー250用の黒いやつにするか、それともまた新規に調達するか。

とりあえず結構いい時間になってしまったんで、フォークの車体への取り付けとブーツの調達はまた後日。

***

今回の費用

計量容器(ドレッシングシェーカー) \108

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます