北海道内の消えてしまった山名、地名を辿ってみた。

令和の現在、地形図にある北海道の山名は1383座だそうだ。

そして、明治時代、北海道にあった山名は611座、このうち、そのまま現代に伝わっているものが、おおよそ95座と、多くの山名が明治時代から消えてしまっている。

例えば、ニレシ岳と言う名前は地図から失われ、今では広く「夕張マッターホルン」と通称で呼ばれている再発見的な名前もあったりするのが面白い。

今日は歴史に埋もれてしまった2つの山を登ってみた、いずれも新ひだか町にある山で、このあたりは名前が消えてしまった山も多く、少しづつ歴史から掘り起こして登っていくのは楽しそうだ。

このような山の紹介は自然保護に繋がると思う。昨今の大雪山等の人気のある山の登山道整備をもって山に恩返しと言う風潮、確かに素晴らしい山は人が集まるので整備は必要なのだが、私としては「人気の無い山の紹介」や「新たな登山対象の紹介」をもって登山者を分散したり、新たな山域に興味を持ってもらったり、地域の活性化(この場合は静内など)に繋がるのではないかと思う、そのためにSNS等での発信も重要だと考えている

今回、2つの山を古の地図や書籍等から掘り起こし、同行を呼びかけたところ、SNSに明るく、山にも強い強力な2人の方とご一緒でき、楽しい山行となり、感謝しかない。

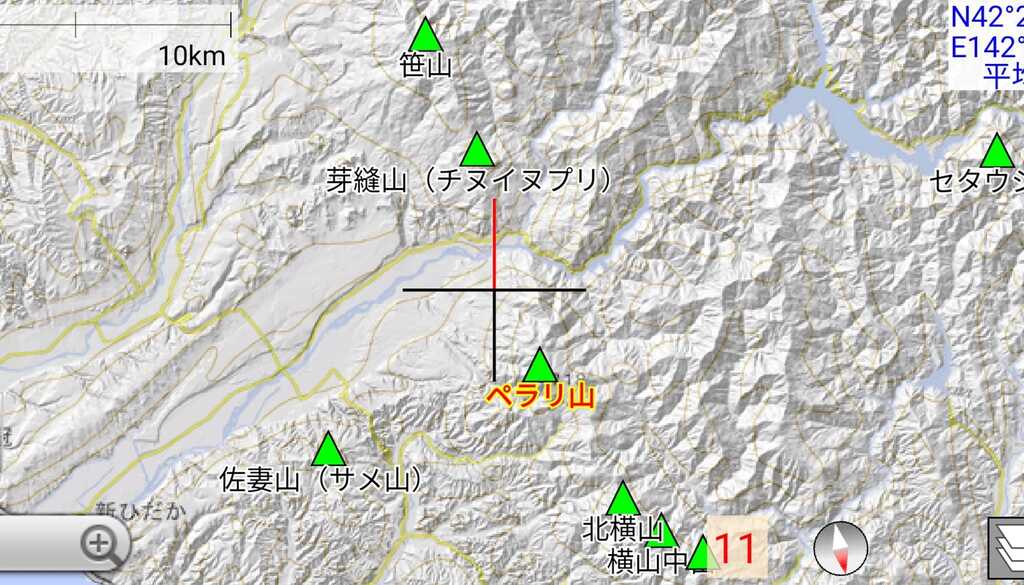

こんな位置関係

笹山の南側でペラリ山を間近に望む。

静内は初心者から上級者まで楽しめる山がいっぱいだ。

笹山の南側でペラリ山を間近に望む。

静内は初心者から上級者まで楽しめる山がいっぱいだ。

【佐妻山】

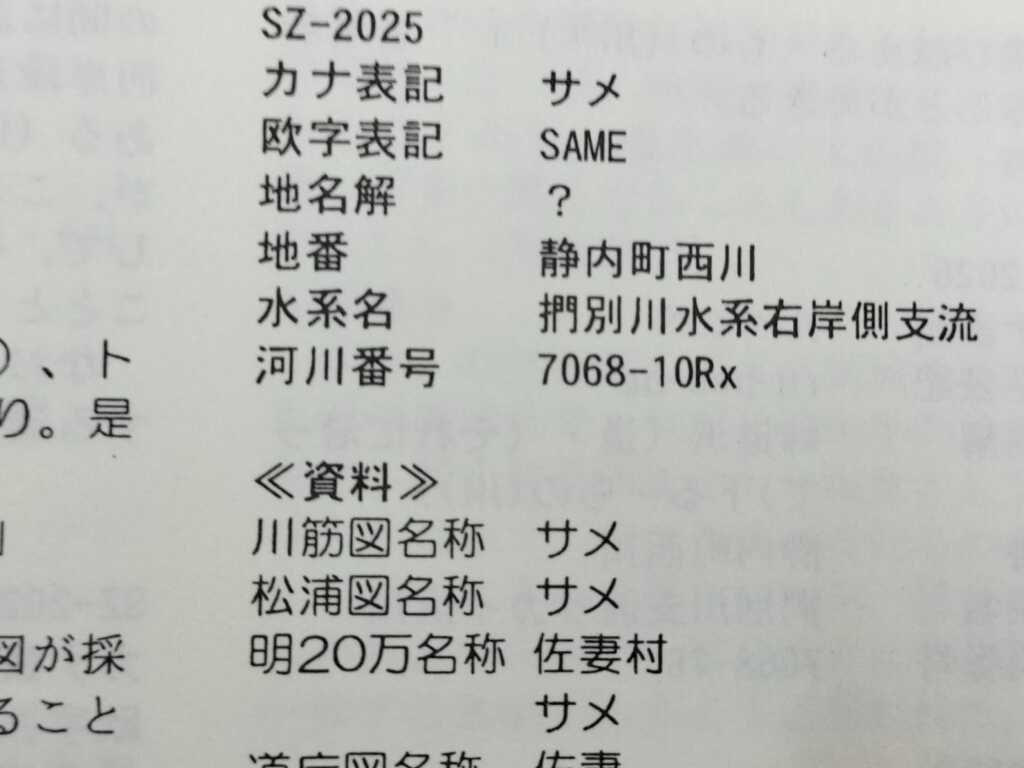

サメ山、もともと、サメ(佐妻)と言う集落があり、サメが海から打ち上げられたのが語源らしい。

データベースアイヌ語地名にも忘れ去られそうな為に採録したと記述されており、地元の方でも知らない地名

そもそも明治24年発行のの永田地名解では「鮫」であり、和名と記されている。

そんな集落の一角に聳える山を訪れてみた。

夜明けを待つサメ山

黎明に支度を整え、はやる気持ちを抑えられない。

楽しい一日になりそうだ。

黎明に支度を整え、はやる気持ちを抑えられない。

楽しい一日になりそうだ。

植樹地帯を抜けると薄いヤブ

実に快適に登れる。

実に快適に登れる。

ヤブこぎ、急登、細い吊尾根に鹿道と小さいながらも日高らしい山登り

変化に富み飽きない。

変化に富み飽きない。

朝日を浴びる僕たち

美しいモルゲンレーテを見れた。

もー、今日のラッキー始まってるよ。

美しいモルゲンレーテを見れた。

もー、今日のラッキー始まってるよ。

スゲーいい

サメ山にふさわしいシャークな看板

かつてのサメ集落に打ち上げられたサメへのオマージュだろう。

サメ山にふさわしいシャークな看板

かつてのサメ集落に打ち上げられたサメへのオマージュだろう。

おお!古ぼけたマジック書きの小さな看板も発見

愛されている里山なんだね。

愛されている里山なんだね。

この後向かう茅縫山が見える

左から笹山、茅縫山、ペラリ山

左から笹山、茅縫山、ペラリ山

明治期の地図には佐妻の集落名が記載されている。

今とは時代が違うので、右から左へ読む向きで記載されている。

今とは時代が違うので、右から左へ読む向きで記載されている。

データベースアイヌ語地名より

アイヌ語地名ではなく和名なので地名解を求めても無駄でしょう。

アイヌ語地名ではなく和名なので地名解を求めても無駄でしょう。

明治時代に書かれた永田地名解

佐妻=鮫とハッキリ書いてる。

佐妻=鮫とハッキリ書いてる。

明治からのわずかな期間でも村名の起源すら失われるんだな。

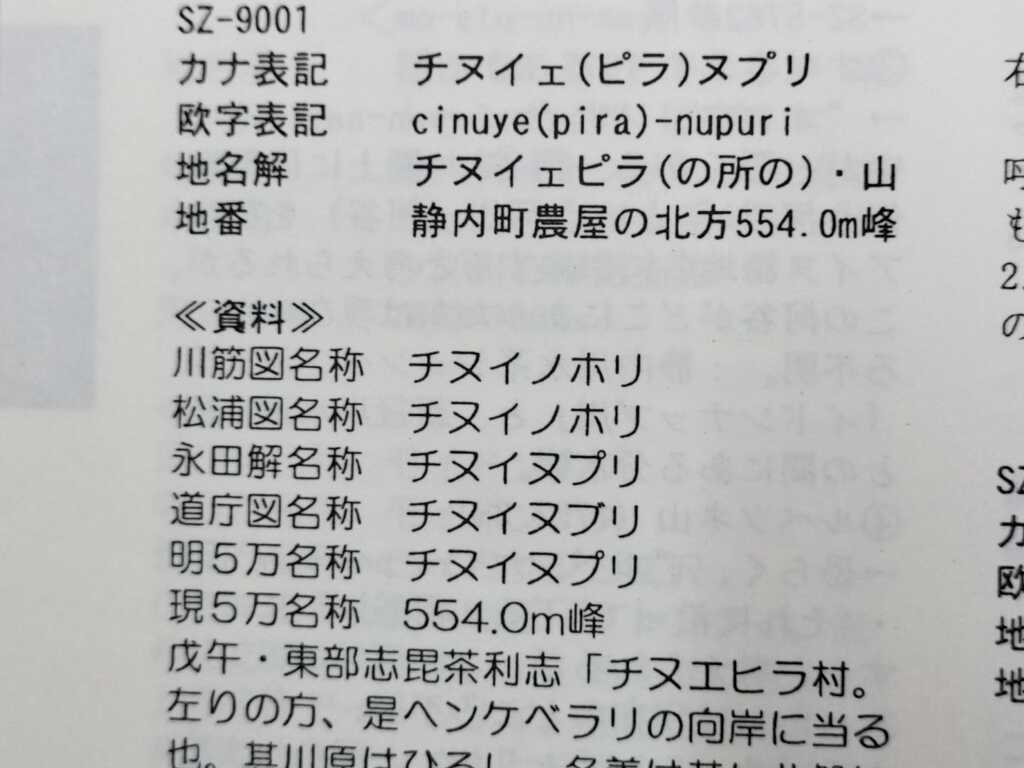

【茅縫山】

ちぬい山、明治期の地図にはチヌイヌブリもしくは、チヌイノホリとも。

つまり最近よく見かける三角点名をそのまま山名にした山ではない。

忘れられた名前の再発見である。

また、チヌイビラヌプリともあり、ピラとは崖の意であることから、南面の崖地形の事だろう、地形図で見ると中腹に沼があり、立ち寄ってみた所、実に風光明媚な場所であった。

茅縫山へ

こちらも薄いヤブ

サクサク行ける

こちらも薄いヤブ

サクサク行ける

時々林道が出てきて利用出来る。

地図上には無いが、かつてはかなり多くの林道が存在したようだ。

地形図があきらかに間違っている場所もあったので人為的に大規模に地形が変えられたのかもしれない。

岳友の発案により、地図上に沼の記号があったので少し寄り道してみた。

周囲は笹ヤブなのに、突如として満々と水を湛えた沼が現れる。

晩秋の森を水面に映した様子は美しく、鳥肌立つくらい感動した。

どうせ茅縫山に行くなら必見!

周囲は笹ヤブなのに、突如として満々と水を湛えた沼が現れる。

晩秋の森を水面に映した様子は美しく、鳥肌立つくらい感動した。

どうせ茅縫山に行くなら必見!

これまで登山の対象となっていないこの山、

登山目的でこの沼を見た人は10人以下だろう。

紹介する事でこの風景を楽しめる人が増えると良いなと思う。

ラストは急登

ペラリ山が雄々しく聳え立っていた。

なかなか見れないね、

この角度

なかなか見れないね、

この角度

もうすぐピーク

こんな感じの薄ヤブで楽させてもらう

でも、この山は地形図と合ってない場所もあるので注意

こんな感じの薄ヤブで楽させてもらう

でも、この山は地形図と合ってない場所もあるので注意

ピーク着

下山は林道の確認を兼ねて別のルートから。

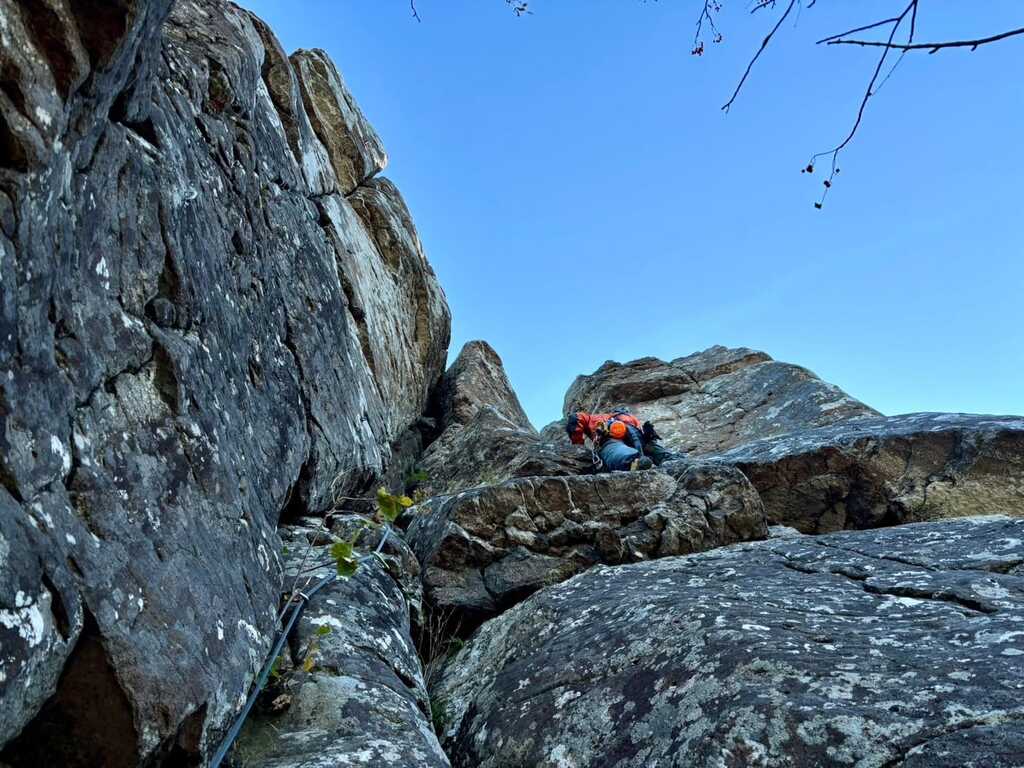

崖地形が出てくる

チヌイ、ピラ、ヌプリの語源か。

チヌイ、ピラ、ヌプリの語源か。

家でこの本を読んでいて、行ってみたい!

と思ってから、心強い2人と記述内容の確認・再発見が出来たのは喜びだ。

静内で山登りを楽しむと、下山後に帰り道の車から、競走馬をのんびり眺められる楽しみがある。

いつの間にか降り出した雨の中、お馬さんの目とかまつ毛見てると和む。

いつの間にか降り出した雨の中、お馬さんの目とかまつ毛見てると和む。

帰路、立ち寄った新冠の道の駅

推し馬のゴールドシップの缶バッチ買っちゃった。