新運転組合員に厚生年金と有給休暇を! 2017年12月10日

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟を支える会ニュース 第21号

連絡先 赤川 彰三 携帯電話 090-8303-8436

連絡先 自治労・公共サービス清掃労働組合

電 話 03-3897-3647

FAX 03-3857-0464

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

10月31日(木)口頭弁論への傍聴ありがとうございました。

新運転、事故防ピンハネ訴訟、高裁第2回(判決)に傍聴よろしくお願い致します。

2017年12月21日 13時20分 817号法廷

新運転、事故防事故防東京地裁不当判決糾弾(職安法違反、労組法違反)高裁裁判官忌避について、最高裁(憲法違反)に特別抗告しました。

(1)2017年10月31日、東京高等裁判所で開かれた第1回口頭弁論に於いて、原告団は菅野裁判長他2名を忌避した。

新運転・事故防の役員は理事長が東京地本(前)草刈委員長、副理事長が津島東武清掃社長(東京環境保全協会副会長)。また、太田(元)書記長は篠崎理事長(元委員長)時代10数年間、篠崎理事長の下で事故防の運営、業務を手助けしてきたので事故防につき熟知している。

東京地裁は、原告団が津島社長と太田(元)書記長の証人尋問を強く要求したにも関わらず、実施しなかった。実施したのは、原告三人と浦田書記長(着任したばかりの浦田事故防理事)のみであった。事故防の運営に関する重要事実については全く経験しておらず、具体的な証言は殆ど得られなかった。

高裁裁判長は、控訴理由書について、本件の実体については十分理解していると繰り返し、人証請求の内容や証人尋問の不必要の理由を示さないままに、結審を強行しようとした。そこで原告団は高裁裁判長他2名を忌避申し立て、それが棄却されたため最高裁に特別抗告した。現在、その結果待ちである。その結論の出ない間に裁判所は12月21日(木)を判決日と通知してきた。

新運転の労働者供給事業の民主化と労働者の労働条件改善を!

職安法44条は、中間搾取(ピンハネ)や強制労働をなくすために労働者供給事業を禁止しています。しかし、45条は厚労大臣認可を受けた労働組合のみ労働者供給事業を許可しています。労働組合のみ認められた理由は労働組合なら企業からの自主性、独立性と民主的運営により中間搾取や強制労働の危険がないことを前提としているからです。

篠崎元理事長や太田元書記長は「事故防」を使用者の共済的組織と認め、その事故防から多額の組合経費援助や専従者の活動費援助を受けている。すなわち、構造的な不当労働行為が行われ、労使癒着や組合が労務管理機構化する原因となっている。私たち原告団は、今後も裁判を通して労使癒着と業界の組合支配の実態を明らかにしていく決意です。

12・21裁判(判決)後、報告集会に参加を! 弁護士会館、507号室

(2) (イ)厚生年金・一般保険加入から有給休暇の法令通り付与へ

2015年11月15日第60回定期大会で高見圭司代議員(西支部)が動議として提出した「厚生年金適用促進決議」(案)が2016年の激動(マスコミ報道、私たちの闘い、そして会計検査院の厚労大臣への指摘と厚労省の強力指導)を経て本年ようやく実を結びました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

「動議」 厚生年金適用促進決議(案)2015年11月15日

提案者 西支部代議員 高見圭司

① 労働協約第8条と諸法規にもと基づき継続就労者に対し、原則として厚 生年金の適用を行うこと。

② 但し、窓口就労者及び、継続就労者のうち日雇い手帳の適用が必要な者

に対しては、従来通り、日雇い手帳の適用を行うこと。

③ 以上、二本立て制度を行うことを組合の緊急、重大課題として討議する ことを決議する。

提案趣旨

これから10年、20年と新運転に所属し、働き続けていくためには仕事に責任を持ち、自分と家族の生活に希望が持てることが不可欠です。

そのために厚生年金や有給休暇が重要です。早急に実現できるよういろいろな問題を組合員みんなで議論していきましょう。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

上記の動議はどのような扱いになったのでしようか。議運委員長は西支部長、高見氏と話し合いの結果、西支部内でさらに議論を煮詰めていくとの結論で大会での議論やその後、執行委員会での議論に発展しなかったのです。

しかし、2016年~2017年の今日の情勢は高見氏の提起した「動議」の重大さを後から認識することになったのです。

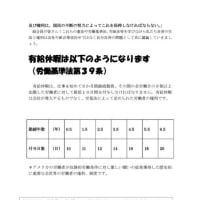

(ロ) 現在、有給休暇付与日数に関し、池袋労基署が法に基づき指導した(株)ヨドセイ方式を参考にし、是正するか、全く無視して本年10月から一律10日間付与に固執するかが東京環境保全協会全体、及び各社に問われています。9月19日労使確認書の違法性は新運転自身9月27日の執行委員会声明で認めている通りです。コンプライアンスを労使双方で否定し、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」という行動を続けることが組合員(労働者)の権利を犠牲にするだけでなく23区行政、住民への背信的行為となること、そのことが結局は随意契約にあぐらをかき利益のみを追求するブラック企業の汚名を受けることになりかねません。東京環境保全協会及び各社は23区清掃事業で働く労働者約3000人の雇用、生活と権利に責任を負い一刻も早く労基法通り是正すべきです。

(ハ) 上記、労使癒着そして、組合専従者が業者の言いなりになる最大の原因は「事故防」組織の役割です。「事故防」に関し、本年11月15日、新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟、原告団代表・赤岩健二名で「事故防に関する要請書」(資料1)を事故防理事長と新運転東京委員長あてに提出しました。さらに、11月19日の第62回東京地本定期大会において大会代議員赤岩健二(北支部)名で「動議」(資料2)を提出しました。

1976年7月に作った「事故防」で労使癒着構造を作り、同年11月の定期大会で労働協約1条を改正し、“同じ企業で何年働き続けてもいつでも首切り自由”の日雇い徹底路線を40年間貫いてきたのです。今回、新しく委員長になった太田氏(かつて書記長を約10年続けていた)はまさにこの考え(理論)の中心的推進者です。なお、太田氏は本年統制委員会が財政の公私混同などを理由に権利停止6ヶ月となり、本人も7月の執行委員会で事実を認め謝罪文を出したばかりです。

従って、赤岩氏の提起した「動議」の1点目は、労働協約第1条の改正要求、2点目は「事故防」の資料を大会に提出し、事業活動、会計、役員を組合機関で報告、討議できるよう保障すべきである。という点を大会で議論すべきであった。少なくとも委員長、書記長がこの問題を今後執行委員会はじめ各機関で十分議論した上で結論を出す、との方針を示すべきであった。しかし、議運委員長は越権でこの問題をうやむやにせんとした。現在、有給休暇の日数問題で労使癒着(事故防体制)により、組合員の利益が損なわれている。みんなが有給休暇を法律通り付与され、有給休暇を行使するようになれば、窓口の仕事が拡大し、組合員の利益になる。従って、2015年大会の高見氏の「動議」同様、今大会の赤岩氏の「動議」は、労使癒着を是正し、組合員の利益を実現する大きな意義を持っている。

資料① 事故防(労働福祉事故防止協議会)に関する要請

2017年11月15日

事故防 草刈侑二理事長殿

新運転東京地本 草刈侑二委員長殿

新運転・事故防ピンハネ返せ訴訟原告団代表 赤岩健二

2011年6月8日に確定した「団結権訴訟」の判決内容で示された「事故防」の違法性を踏まえ、2014年5月22日に「要請書」を提出しましたが草刈委員長(事故防理事長)は「すでに裁判で解決済み」との姿勢で私たちの具体的問題提起を全て無視してきました。すなわち、事故防の違法性について組合内で議論し改善策を出し、それをもって「事故防」に提案していくという組合民主主義のプロセスを全くとろうとはしなかったのです。私たちはやむを得ず7月末に裁判に訴えざるを得ませんでした。しかし、今、裁判とは別に組合員の働く現場の情勢は大きく変化しつつあります。私たちもこの情勢の変化の中で組合員の雇用、生活と権利を守っていくうえで現実的対応を考えていく必要があると考えます。そのため以下のような要求を行い各組織での検討、回答を12月15日までに文書でお願い致します。

1、 現在の「事故防」を解体し、「自運労・事故防共済会」の組織運営を基本として、組合員による民主的統制が及ぶ組織としての再建をはかること。

<趣旨>新運転・事故防はその組織の運営、会計報告等が一切大会や組合機関に報告されていない、組合員不在の組織である。しかもその一方で、組合専従役員と労供事業者である支部長専従だけが事故防の理事役員となり、供給先役員と会議、飲食、宿泊を共にし、毎月の活動費や様々な経費援助を受けている。一方、自運労・事故防共済会は自運労の内部組織であり、その事業活動、財政なども自運労の大会で報告されて組合員の民主的統制が及ぶ点で新運転・事故防とは全く異なる。従って、制度上組合員の意見を反映できる自運労・共済会を基本に組織改革し、労使癒着や組合専従が業者に従属し労務管理機構化している現在の新運転・事故防の組織再編に直ちに取り組むべきである。

2、 労働協約第1条で「会社はいつでも労働者の『使用』を打ち切れる」と改正し、40年間更新してきたが、「随時組合員を雇用し、または供給を受けることができる」と以前の文言に戻すべきである。<趣旨>2016年10月~12月における厚労省の指導の結果、継続就労者に対しては本年4月から厚生年金加入、一般保険への適用となった。これにより新運転組合員の約8割以上が三保適用となっている。従って窓口からの日々就労者に対する従来通り日雇い手帳の利用との二本立て制度を基本に、組合員の無権利状態の原因としてあった労働協約1条の削除、改正を早急に行うべきである。

3、 組合会館(現在のタブレット会館)を組合大会の承認を得ず、事故防に売り渡した行為は、組合員一人ひとりの団結権を侵害する行為と断定され、慰謝料まで認められました。従って、今後タブレット会館(組合会館)の将来については、新運転東京地本全組合員の意思決定に従うこと。

以上

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

資料②. 動議

11・19新運転東京第62回定期大会 議事運営委員長殿

大会代議員 赤岩健二(北支部)

1、 労働協約第1条で「会社はいつでも労働者の『使用』を打ち切ることができる」と変更し、40年間更新、維持してきたが「会社は随時組合員を雇用し、または供給を受けることができる」と改正(以前の文言に戻す)すべきである。

<理由>2016年10月~12月における厚労省の指導の結果、継続就労者に対しては本年4月から厚生年金加入、一般保険への適用となった。これにより新運転組合員の約8割以上が三保適用となっている。従って窓口からの日々就労者に対する従来通り日雇い手帳の利用との二本立て制度を基本に、組合員の無権利状態の原因としてあった労働協約1条の改正を早急に行うべきである。しかも、今回「諸規定改正」済みの内容を見ると、「業務運営規定細則 2継続就労(有期雇用契約者は除く)」と、有期雇用契約者は従来の日々雇用(使用)と区別せんとする改正であり、なぜ労働協約1条だけは現状維持するのか全く不合理で矛盾もはなはだしい。

2、 労働福祉事故防止協議会(事故防と称す)に関し。

「自運労東京支部事故防共済会」のように共済会の事業運営、会計報告、役員を組合大会や組合諸機関で報告、討議できるように議案書等資料を大会代議員にも配布報告し、議論を保障すべきである。

<理由>新運転・事故防は組合員の福祉(福利、厚生)向上のための組織と言いながらその組織の運営、会計報告等一切、大会や組合機関に報告、討議されず本部専従と支部長専従のみが本部財政から会費を払って参加する閉鎖的で不公正な組織実態である。その結果、労使癒着や業界の労務管理機構化している(別紙資料参照)。その是正のためには組合民主主義の中で徹底した議論と組織のオープン化が不可欠である。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

裁判費用は、組合員とご支援してくださる皆さんのカンパで支えられています。

振込先 ゆうちょ銀行 光が丘店

口座番号 00170-0-765089

名 義 赤川 彰三

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――