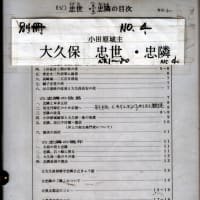

見出しの版画は歌川広重『東海道五十三次・草津』

滋賀県草津市は中世城址の宝庫です。

寺内孝は独立研究者です。研究対象は二件あります。第一は、英国19世紀の国民的作家Charles Dickensの研究を中心に英国19世紀の文学・社会の研究です。第二は、キリスト教研究です。英国はキリスト教を国教とする国だからです。

毎日、体力維持のウォーキングをしています。そのコースに下笠(シモガサ)いちご園があり、毎年ここでイチゴを買っています。ある日、店の奧さんに、「この道の先に寺内町がありますが、“てらうちちょう”ですか“てらうちまち”ですか。」「“じないちょう”です。」「えっ!」驚きました。高校で「寺内町(じないちょう)」のことは習いましたが、本当にそういう地名が存在するなんて考えてもみなかったからです。この会話の続きに、奥さんが「下笠には馬場町(バンバチョウ)がありますやろ。あれは昔あの辺にお城があった名残りです。」「へーっ!!どこにあったのですか。」「わたしは他所から嫁に来たのでわかりません。」以来、このお城に関心を持ち続け、下笠馬場町を通るとき、古老に出あうと「この辺に昔お城があったと聞いていますが、御存じですか?」「お城?知りませんなぁ。」これの連発でした。だがあるとき、老杉神社(オイスギジンジャ)の前で草引きをしておられるお婆さんがおられましたので、同じ質問をしましたら、「お城は知りませんが、この辺一帯は馬場町といい、昔、下笠氏が取りしきっていました。この道を向こへ行けば市場(イチバ)というところがあり、そこに下笠姓の方がおられます。聞いてみられては?」「えっ!!! ありがとうございます。」びっくり、たまげた!下笠城主の下笠氏の血縁を想像させる下笠氏がおられるなんてっ!あとで分かってきた事なんですが、下笠城が滅びたのは室町時代(1336-1573)末期の1566年です。この時期は、応仁の乱(1467-77)後の、下剋上真っ盛りの戦国時代です。この乱世を終息させたのが織田信長と豊臣秀吉であり、その時期は本能寺の変(1582)の直後のことです。下笠城滅亡時から言えば、すでに458年が経過しているのです。そういう歳月を経ながらも、馬場町のお婆さんは下笠氏のことを語り継いでこられたのです。しかも現在、下笠城址の近隣に下笠姓の人がお住まいになっておられるなんてっ!!まったく驚きです。

今年の1月、草津市の地図をみていて、拙宅の近くに駒井城址があるのを知りました。我が家からは徒歩20分ほどの距離です。その城址を見学することにし、集(アツマリ)地区に出かけました。途中、洗車している男性がおられましたので目的地を尋ねると「何か調べているの?」「いえ、下笠馬場町は、駒井城の馬場だったと思いまして…」「違うよ。あの馬場町は下笠城の馬場です。」「えーっ!?」またもや驚き。この時初めて、地図に載っていない下笠城の存在を知ったのです。この人は川端善二さんとおっしゃり、当地の歴史に精通され、著書『ふるさと あつまり』(1996)、『ふるさと笠縫』(2010)もある郷土史家で、しばしば講演もなさっている人だったのです。お陰で、郷土史のことをたくさん教えて頂きました。これを機に、インターネットで下笠城址を知らべますと、なんと!そこは私のウォーキングコース上にあったのです。

こうなると、市場の下笠氏に無性に興味を引き立てられ、行ってみよう、となりました。その城址のすぐ近くに交番がありますので、そこで私の関心事を話し、「市場」の位置を尋ねますと、「交番のすぐ前が“市場”で、下笠家はすぐに見つかりますよ。」こうして「市場」を歩き、そこに下笠家が5軒ほであるのを知りました。

下笠城主の下笠氏は国人領主(コクジンリョウシュ)で、「応仁の乱」の頃には「近江守護大名の六角氏に従い各地で戦っていたことが記録に残」っています(下記注参照)。その下笠城主、下笠信濃守・三郎左衛門弼之父子が、戦国時代末期の1556年に、青地城主・青地駿河守茂綱と戦い破れたのです。

青地(アオヂ)城のあった青地地区は、前述の交番の前のびわこ道りをJR草津駅方向へ進み、JR琵琶湖線と国道1号線を越えた山側にあり、地図を開けば簡単に見つかります。この青地氏は、鎌倉時代の近江源氏で、南近江を支配していた守護大名・六角氏(佐々木六角氏)の血縁筋です。同様に、駒井城の城主・駒井氏も六角氏の血筋です。なお、青地城址の近辺に青地姓の方が少なくとも4軒あり、駒井城址の近辺に少なとも13軒の駒井姓がみつかります。

注、国人領主とは「中世の史料において、在京の名目上の領主である中央官吏に対して在地の実質上の領主を指す言葉として用いられ(国人領主制)、国衆(クニシュウ)や在国衆(ザイコクシュウ)とほぼ同義であり、明確な違いは無い。 」(ウィキペディア) カギ括弧内引用文の出典は「滋賀県文化保護協会 新近江名所圖会 第297回 草津市下笠地区の歴史を辿る」。

つぎに草津市に残る中世の城址を紹介します。

青地城址

1,近江守護佐々木氏一族に連なる土豪青地氏の居城で、現在は志津小学校の敷地となっており、校舎裏には石碑が立っている。かつての堀の跡である城池に昔の面影を残す中世城郭址。

別名・部田城(ヘタジョウ―読み仮名・筆者寺内)、構造・平城、築城主・青地忠綱、築城年・鎌倉時代前期)、遺構・土塁、横堀(空堀)

(出典「青地城址あおぢじょうあと」< https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/4253/ >)

2. <青地城の基本情報>

通称・別名-部田城、所在地-滋賀県草津市青地町、旧国名-近江国、分類・構-平城、築城主―青地忠綱、築城年-鎌倉時代前期、主な城主-青地氏、遺構-曲輪、土塁、横堀(空堀)。

鎌倉時代初期に青池忠綱により築城されたと云われる青地氏の居城。青地忠綱は近江守護佐々木定綱の一族で、近江源氏七騎の一人でした。その後、青地氏は観音寺城の佐々木六角氏の重臣となります。1573年に六角氏が織田信長に滅ぼされると青地城を去り、廃城となりました。その後、青地氏は前田利家、豊臣秀次に仕えました。

<見所>

主郭は小学校敷地となり、小槻神社まで一帯が城域です。南側は大規模な土塁と空堀が巡り、二郭と三郭は堀切で区切られています。

(出典「ニッポン城めぐり 青地城」< https://cmeg.jp/w/castles/6265 >)

3.「近江 青地城」

<訪城備忘録>

小学校と神社一帯に堀・土塁がしっかり残ります。小学校と県道の間には大きな溜め池があり城池と言われています。県道の道沿いには案内板が設置してありますが今では薄くなって読めません^^;。小学校は周りより高い台地にあり、まさに城地という感じです。駐車は志津小学校の裏手小槻神社に駐車できます。神社にはため池手前の小道を右折して進みます。小学校から神社の一帯をぐるりと散策すると空堀・土塁などがいたるところで見らます。

<歴史>

青地氏はこの地の鎌倉期の豪族小槻氏から発しています。青地城は青地氏十二代の居城と言われています。鎌倉中期、近江守護佐々木定綱の五男の馬淵定広の四男左衛門尉基綱が青地氏の養子となって定兼の後を継ぎ、その子河内守忠綱が初めて青地城を築き、近江源氏七騎の一人といわれます。天正元年(1573年)の六角氏滅亡とともに青地城も廃城となったようです。(青地氏はその後蒲生氏より養子が入り織田信長・織田信孝に従いますが、江戸期は加賀前田氏の家臣となったようです。)

(出典「近江 青地城」< http://www.466-bun.com/f7/sh-f0668aoti.html >)

駒井城(こまい)付駒井沢城(こまいざわ)

分類・平城、築城者・駒井高郷か、遺構・土塁跡、堀跡、交通・JR東海道本線草津駅よりバス「集町西」バス停下車徒歩5分。

<沿革>

六角佐々木氏庶流駒井氏の居城である。駒井氏は、六角満高の次男高郷にはじまる。高郷は、応永元年(1394)に近江国駒井荘を与えられたとされ、駒井城もこのときに築かれたものと推測される。現地の駒井氏発祥ノ地碑には「応永の乱の功により」とあるが、応永の乱は同六年(1399)のことであるため、時系列的な矛盾が生じる。駒井氏はその後、草津や矢橋の代官、大津の奉行などを務め、主に六角氏領内の水運を担う要職を歴任した。

六角佐々木氏庶流駒井氏の居城である。駒井氏は、六角満高の次男高郷にはじまる。高郷は、応永元年(1394)に近江国駒井荘を与えられたとされ、駒井城もこのときに築かれたものと推測される。現地の駒井氏発祥ノ地碑には「応永の乱の功により」とあるが、応永の乱は同六年(1399)のことであるため、時系列的な矛盾が生じる。駒井氏はその後、草津や矢橋の代官、大津の奉行などを務め、主に六角氏領内の水運を担う要職を歴任した。

永禄十一年(1568)に織田信長が上洛の軍を起こすと、駒井氏にも転機が訪れるが、このころの駒井氏の事績には混乱がみられる。『日本城郭大系』によれば、翌十二年(1569)に駒井城は信長によって攻め落とされ、このときの城主は駒井兵庫介秀国であったとされる。また、集町の正三神社の縁起によれば、元亀元年(1570)に焼失した「宮殿(社殿か)」を駒井伊賀守永秀が翌年に再建したと伝わる。これら秀国や永秀については、その実在や系譜上の位置は明らかでない。

史料上に明確に現れるのは、駒井美作守秀勝・中務少輔重勝父子である。とくに重勝は、後に豊臣秀吉に召し出され、大津奉行や草津・矢橋代官といったかつての駒井氏の拝職を歴任した。重勝は豊後国に2万5千石を領するまでに出世したが、関ヶ原の戦いで西軍に属し改易された。

駒井城の廃城時期は明らかでないが、早ければ永禄十二年の落城時、遅くとも重勝 が豊後へ加増転封されるまでの間と推測される。

<手記>

駒井城は、葉山川の支流中ノ井川が2度鉤手に折れる集町の集落内にあったとされています。ただし、駒井氏の活躍に比して、駒井城の詳しい位置や規模などについてはほとんど明らかとはなっていません。集落の北端に建分明神社があり、その脇に駒井氏発祥の地碑があります(上の地図の緑点)。城址碑ではありませんが、駒井城について記された唯一の碑です。滋賀県安土城郭調査研究所発行の『淡海の城』には明神社の裏手に藪があり、土塁の痕跡と推測しています。近年、明神社周辺は綺麗に整備しなおされたようで、『淡海の城』にいう「藪」というほどのものはありません。ただ、明神社は集落北側に広がる水田地帯に突き出した格好の場所で、南を除く三方は、明らかに水田より一段高くなっています。おそらく、かつてここは城の北端の物見台であり、土塁を隔てて周囲は泥田か湿地帯だったものと考えられます。草津市の遺跡地図では、正三神社の南側一帯を駒井城址としています。その南を流れる中ノ井川は、2度も不自然な鉤手に折れている時点でおそらく城の堀の役目も兼ねた遺構であり、城の南限であったことが推測されます。また草津市遺跡地図では、建分明神社から水田地帯を挟んだ東側を駒井沢城址としています。駒井沢城址について詳細は不明ですが、存在したとすれば駒井城の出城か支城であったものと考えられます。駒井沢城比定地に建つ三蓮寺は、やはり水田地帯に突き出た格好の場所であるとともに、水田地帯に対してはもちろんのこと、地続きの東側に対しても一段高く、おそらく近隣で最も高い場所であったものと思われます。ここに出城(というより出丸に近い感じですが)があったとしても、不思議ではありません。

駒井城の廃城時期は明らかでないが、早ければ永禄十二年の落城時、遅くとも重勝 が豊後へ加増転封されるまでの間と推測される。

<手記>

駒井城は、葉山川の支流中ノ井川が2度鉤手に折れる集町の集落内にあったとされています。ただし、駒井氏の活躍に比して、駒井城の詳しい位置や規模などについてはほとんど明らかとはなっていません。集落の北端に建分明神社があり、その脇に駒井氏発祥の地碑があります(上の地図の緑点)。城址碑ではありませんが、駒井城について記された唯一の碑です。滋賀県安土城郭調査研究所発行の『淡海の城』には明神社の裏手に藪があり、土塁の痕跡と推測しています。近年、明神社周辺は綺麗に整備しなおされたようで、『淡海の城』にいう「藪」というほどのものはありません。ただ、明神社は集落北側に広がる水田地帯に突き出した格好の場所で、南を除く三方は、明らかに水田より一段高くなっています。おそらく、かつてここは城の北端の物見台であり、土塁を隔てて周囲は泥田か湿地帯だったものと考えられます。草津市の遺跡地図では、正三神社の南側一帯を駒井城址としています。その南を流れる中ノ井川は、2度も不自然な鉤手に折れている時点でおそらく城の堀の役目も兼ねた遺構であり、城の南限であったことが推測されます。また草津市遺跡地図では、建分明神社から水田地帯を挟んだ東側を駒井沢城址としています。駒井沢城址について詳細は不明ですが、存在したとすれば駒井城の出城か支城であったものと考えられます。駒井沢城比定地に建つ三蓮寺は、やはり水田地帯に突き出た格好の場所であるとともに、水田地帯に対してはもちろんのこと、地続きの東側に対しても一段高く、おそらく近隣で最も高い場所であったものと思われます。ここに出城(というより出丸に近い感じですが)があったとしても、不思議ではありません。

(出典「駒井城(こまい)付駒井沢城(こまいざわ)」< https://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.komai.htm >)

つぎのサイトも有益「城郭探訪 駒井城 近江国(草津)」

< https://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/96816d21252c80e842ecac53d1f2bc0f >

下笠城

1.下笠氏代々の居城。築城時期は不明だが、1452年に下笠高賀が老杉神社の社殿造営をした記録があり、その頃までには城館が存在したものと考えられる。下笠氏は1566年に青地茂綱との戦いに敗れ、滅ぼされた。遺構は存在せず、「城中」という旧地名と僅かに微高地となった地形が城の面影を残すに留まる。所在地 滋賀県草津市下笠町

(出典「滋賀県の城 下笠城」< https://masakishibata.wordpress.com/2015/03/22/shimogasa/ >)

2.下笠城は、築城年代は定かではないが下笠氏によって築かれた。戦国時代に下笠信濃守・弼之父子が居城していて、永禄9年に青地駿河守によって滅ぼされた。

筆者注、弼(すけ)之(之は「し・の・これ・ゆく・ゆき」などと読み、「ゆき」か?)

(出典「近江下笠城」< http://www.oshiro-tabi-nikki.com/simogasa.htm >)

3.築城期:南北朝期:宝徳四年(1452)、築城者・下笠信濃守 、城主・下笠高賀・下笠信濃守・三郎左衛門弼之、遺構・微高地、戦い・永禄九年(1566) ●下笠信濃守・三郎左衛門弼之父子 VS 〇 青地城主 青地駿河守茂綱。

廃城: 戦いに敗れて滅ぼされた。その後の下笠城は廃城。詳細不明。

(出典「城郭探訪 下笠城 近江国(草津)」

< https://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/7d2522e06972e48002905d5719862bdf >)

「草津市の下笠城遺跡が掲載されている資料を知りたい。」

<https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000094315>

< https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000006-I1000094315 >

1 近江栗太郡志 巻3 栗太郡役所∥編 栗太郡役所 1926年 S-2120-3

2 滋賀文化財だより 通巻237号?通巻261号 大津 滋賀県文化財保護協会 P No.242 小宮猛幸 「幻の下笠遺跡か (草津市下笠町 下笠城跡)」

3 草津市文化財年報 平成9年度 草津市教育委員会∥編集 草津市教育委員会 1999年 5B-7021-97

4 日本城郭大系 11 新人物往来社 1980年 5-5200- 80

出典「草津市の下笠城遺跡が掲載されている資料を知りたい。」

<https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000094315>

< https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000006-I1000094315 >

山田城

1,山田氏代々の居城。詳細な時期は不明だが、鎌倉時代の築城と思われる。戦国期の城主に「山田左衛門尉秀資」の名が確認できる。山田氏は佐々木氏(六角氏)の影響下で鎌倉時代から室町時代にかけて同地を支配した一族で、山田湊を管理していたとされる。1568年、織田信長の上洛軍に抵抗して滅亡。但し、発掘調査で出土した遺物が15世紀初頭を下限とすることから、それ以前に城は使われなくなっていた可能性が指摘される。山田氏の滅亡後は織田方の城として機能し、1571年の比叡山焼き討ちの際には織田信孝が入城している。現在、城域には草津市立武道館が建つ。2000年に実施された発掘調査により、全国的にも珍しい円形の堀に囲まれた単郭の城館であったことが判明。2重の堀に囲われ、外側を囲む直径60mの堀は戦国期の増築と考えられる。城域の西側に橋脚と思われる杭が何本か検出され、当時は琵琶湖に面していたものと推測。また、城内には2ヶ所から井戸跡が検出されている。山田氏が管理した山田湊の位置は、浜街道沿いに南に向かった不動浜児童遊園付近と推定される。

(出典「滋賀県の城 山田城(滋賀県草津市)」

< https://masakishibata.wordpress.com/2017/04/15/kusatsu-yamada/ >)

2.所在地・草津市南山田町、円郭式平城、築城主・山田秀資、築城年不明、主な城主・山田氏、織田信孝、遺構・横堀(空堀)。

滋賀県草津市南山田町にあった城である。 遺構. 琵琶湖の南湖(琵琶湖大橋以南)の南東に位置し、城跡には現在草津市立スポーツ施設武道館が建っている。同地に遺構は残っていないが、平成12年(2000)の武道館建設に伴う発掘調査により堀跡などが発掘されている(その後埋め戻しされている)。発掘された堀は2条で内側の堀が13世紀に、外側が14~15世紀に構築されたと見られており、いずれも正円に近い円形に巡っていることが大きな特徴である。鎌倉時代に山田氏によって築かれたとされる。山田氏は鎌倉~室町時代にかけて琵琶湖の港である山田港を支配し、戦国時代には六角氏に従っていたのであろう。『日本城郭大系 第13巻』によると、永禄11年(1568)山田秀資が城主であった際に織田信長の侵攻によって同氏は滅ぼされ、後に信長が比叡山を攻撃した際には山田城に入ったという。また、信長の三男である信孝が一時居城としていたともいわれるが詳細は不明である。

(出典「山田城(滋賀県草津市)の詳細情報・周辺観光」ニッポン城めぐり) < https://cmeg.jp › castles >)

草津城

草津にあったとされる平城。築城時期など、詳細は一切不明。草津宿本陣の付近にあったとされ、、草津2丁目の説と草津3丁目の説がある。どちらの場所も現在は住宅密集地となっており、遺構は存在しない。現在は住宅密集地となっており、遺構は存在しない。(出典「草津城(滋賀県草津市)< WordPress.com https://masakishibata.wordpress.com › kusatsu >」)

上笠城跡(上笠館跡)·

草津市上笠地区にあったとされる中世の城館。築城時期・築城主など、詳細は一切不明。同地には皇室領の上笠村があったが、応仁の乱の最中に六角高頼に押領されている。上笠地区の北西端にあったとされる。かつては水田が広がっていたが近年の宅地造成で住宅地化が進んでおり、遺構は存在しない。

(出典「滋賀県の城 上笠館」<https://masakishibata.wordpress.com/2017/04/15/kusatsu-kamigasa/ >)

追分城跡(史跡・草津市追分5丁目)

城主も築城時期も分からない謎に包まれた城跡。方角的にはJR草津駅の真南に位置する追分(おいわけ)城は現在は八幡神社となっています。駅からは多少距離があるため、公共交通機関で訪問される方はJR草津駅でレンタサイクル(有料)を借りるのがおすすめです。

料金などは「駅りんくん」のページを参照ください。追分城は日本城郭大系にも登場はしますが、「近江の顔・近江の城と古戦場」に収録されているが詳細は不明とのみあり、築城者やその時期などは分からないようです。現地に石碑や解説板はありませんが、神社の由緒書に豪族・宇野氏の名前がありました。追分城との関連性は分かりませんが、この近辺を宇野氏が支配していた時代があるなら、何らかの館は持ったでしょうし、それが追分城だった。

もしくはそれがベースになって城郭化していったということは十分に考えられるとは思うのでですが。城郭の遺構は残りませんが、周辺はやや高台の位置になっており、中世武士の館が置かれる条件には合うでしょうが、完全に宅地化されており、ここも往時の姿を偲ぶことはできません。追分城だけだと消化不良になってしまうと思うので、冒頭で触れたレンタサイクルで、市内の他の城郭跡と合わせて散策されることをオススメします。

料金などは「駅りんくん」のページを参照ください。追分城は日本城郭大系にも登場はしますが、「近江の顔・近江の城と古戦場」に収録されているが詳細は不明とのみあり、築城者やその時期などは分からないようです。現地に石碑や解説板はありませんが、神社の由緒書に豪族・宇野氏の名前がありました。追分城との関連性は分かりませんが、この近辺を宇野氏が支配していた時代があるなら、何らかの館は持ったでしょうし、それが追分城だった。

もしくはそれがベースになって城郭化していったということは十分に考えられるとは思うのでですが。城郭の遺構は残りませんが、周辺はやや高台の位置になっており、中世武士の館が置かれる条件には合うでしょうが、完全に宅地化されており、ここも往時の姿を偲ぶことはできません。追分城だけだと消化不良になってしまうと思うので、冒頭で触れたレンタサイクルで、市内の他の城郭跡と合わせて散策されることをオススメします。

(出典「追分城(滋賀県)< http://maro32.com/%E8%BF%BD%E5%88%86%E5%9F%8E/ >」)

矢倉城跡

矢倉城跡は現在、矢倉稲荷神社となっていて、南草津駅東口から徒歩10分くらいで行くことができます。土塁跡なのか、単に神社の境界を分かりやすくするために設けられた盛り土なのかは分かりませんが、神社の境内が城跡であれば土塁跡をそのまま転用した可能性もあるんじゃないかなぁと勝手に思っています。矢倉城は築城時期や築城者などの詳細は不明ですが、矢倉氏の居城であったと伝えられています。また、廃城時期も分かっていません。宿泊したホテルに近かったのでとりあえず訪問した感じの城跡ですが、あんまり遺構とかもなくて、まあそんなもんかなといった感じです。

(出典「お城を学ぼう 矢倉城(近江国・滋賀県草津市)」< https://ameblo.jp/castle-manabu/entry-12563391838.html >)

岡本城

草津市岡本地区にあったとされる丘城。築城時期・築城主など、詳細は一切不明。同地区にある圓通寺付近が城域とされる。現在は名神高速道路が視界を遮るが、中山道を見渡せる位置にあったものと考えられる。

(出典「滋賀県の城 岡本城」<https://masakishibata.wordpress.com/2015/11/28/okamoto/ >)

近江 芦浦観音寺館(おうみ あしうらかんのんじやかた)

別名 芦浦城

芦浦観音寺館は聖徳太子による開基、秦河勝創建の伝承がある古刹である。

豊臣秀吉の時代には船奉行を務め、江戸時代の貞享2年(1685年)に罷免されるまで続いていた。芦浦観音寺館は芦浦観音寺がそのまま城砦化したもので、周囲に土塁や石垣が残り、複郭の城であった。現在国指定史跡となっているが、拝観は予約制のようである。

(出典「滋賀県草津市のお城一覧 城郭放浪記」 < https://www.hb.pei.jp/shiro/oumi/ashiura-kannonji-yakata/ >)

伊岐代城(いきしろじょう)

印岐志呂神社を城塞化した城砦。1335年、比叡山の僧・宥覚(ユウカク)が印岐代宮(印岐志呂神社)に砦を築いたことが始まりとされる。1335年12月、後醍醐天皇の足利尊氏討伐に呼応した宥覚は僧兵千人を集め、印岐代宮に砦を築いて拠点とした。京に向かう尊氏軍の背後を突こうとしたものの高師直の軍に急襲され、砦は一夜で陥落。この戦いで宥覚をはじめ多くの僧兵が戦死し、生き残った者は船で対岸の坂本に逃れたとされる。1572年に六角氏の残党が挙兵した際には織田氏の軍勢が乱入し、近江南部平定の拠点のひとつとしている。度重なる戦火で神社は焼失したが、慶長年間に芦浦観音寺と長束正家の手によって社殿が復興。大坂の陣の前には徳川家康が武運長久の祈願のために立ち寄ったとされる。志那港と中山道を結ぶ志那街道と浜街道の交点に位置する。現在も城域には印岐志呂神社が建つ。境内の正面には石垣が築かれ、その両脇に土塁と堀を巡らせて外枡形の虎口を形成。境内の西端に溝と低土塁、東端に低土塁と思われる地形が確認でき、社殿は周囲より僅かに高くなっている。但し、それらが城の遺構であるかは不明。元は不規則な多角形をした平坦地を持ち、その周囲を土塁と堀で囲っていたとされる。

所在地:滋賀県草津市片岡町 (カッコ内カタカナ読み仮名は筆者寺内)

(出典「滋賀県の城 伊岐代城」< https://masakishibata.wordpress.com/2017/04/15/kusatsu-ikishiro/ >)

志那城

<沿革> 『日本城郭大系』では、志那氏の存在は確認されるものの詳細は不明としている。志那は、矢橋や山田と並ぶ琵琶湖の重要な湖港であったため、港を支配した在地領主の城館があったことは想像に難くない。戦国時代初期の連歌師山崎宗鑑は、初名を志那範重といい、志那の出身であるといわれる(諸説あり)。範重ははじめ将軍足利義尚に仕え、延徳元年(1489)に義尚が鈎で陣没すると、近江を去ったといわれる。これが正しければ、宗鑑は元志那城主かその一族であったと推測される。志那城と志那氏については、このようにほとんど詳細は不明である。志那港と志那街道は、対岸の坂本や比叡山との連絡で栄えていたため、信長による比叡山焼き討ち後は、徐々に衰退したといわれる。

(出典「志那城」< https://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.shina.htm >)

下記の出典は『滋賀県中世城郭分布調査3』(滋賀県教育委員会発行、1985年、12-13頁)(下記下線部の城の「現況」は「不明」)

井上館(下笠町)、大路井城(おちのいじょう)(大路)、奥村城(馬場町)、下物城(おろしもじょう)、片岡環濠(片岡町)、片岡城(片岡町)、片岡館(片岡町)、

渋川城(渋川町)、中束城(長束町)、野路城(野路町)、野村館(野村町)、矢橋城(矢橋町)、山寺城(山寺町)、吉田城(志那町吉田)

2つの馬場町(ばんばちょう)

草津市には「馬場町」が2つあります。草津市馬場町と草津市下笠馬場町(地元の人はこう呼ぶ。住居表示では下笠町馬場のようだ)。前者の馬場町は岡本城のあった岡本地区(岡本町)に隣接していますし、青地城址にも近いです。『栗太志』(1821)によれば、この「馬場の名は土豪青地氏配下の武士の馬場によったものとされている」とあります(カギ括弧内下記注参照)。

注、カギ括弧内の出典は『古地図に描かれた草津』(発行・草津市、編集・草津市立街道文化情報センター、発行年・平成6年、20頁)。

<草津市北東に隣接の栗東市と守山市の城跡>

〇 栗東市の城跡

岡村城

宇野氏の居城のひとつ。1300年代前半、宇野家永による築城。家永は関津城主・宇野源太郎の子で、室町幕府初代将軍・足利尊氏に仕えた人物。数々の戦功により、当地を与えられた。城域は若干の高台となっており、東海道に接して街道を監視する要衝であったと推測される。

所在地 滋賀県栗東市岡

(出典「滋賀県の城 岡村城」< https://masakishibata.wordpress.com/2015/03/22/okamura/ >)

手原城跡

手原氏代々の居城。築城時期など、詳細は一切不明。JR手原駅前に手原氏と一族の里中氏が崇敬した稲荷神社があり、この付近に城があったものと考えられる。所在地 滋賀県栗東市手原

(出典「滋賀県の城 手原城跡」< https://masakishibata.wordpress.com/2016/02/28/tehara/ >

多喜山城(たきやまじょう)

通称・別名「日向山城」、所在地・栗東市六地蔵、旧国名・近江国、分類・構造「山城」、築城主・不明、築城年・不明

主な城主・佐久間氏(織田氏家臣)、遺構・曲輪、土塁、枡形虎口、櫓跡。

指定文化財、再建造物・説明板

<歴史>

築城年代や築城者は定かではなく、城名を含めて詳細不明。近世の地誌類などでは、在地の土豪である高野氏の詰城と伝える。縄張の特徴から、織田信長方の城という見解もある。栗太と野洲郡を治めて六角氏と戦った信長家臣の佐久間盛信が築いた説、元亀争乱期の信長方の城という説がある。

<遺構>

標高222.9mの日向山に築かれ、現在は公園として整備されている。日向山は、湖南平野から東海道を西上する際に最初にぶつかる山で、山上からは北麓を東西に走る東海道をはじめ、野洲川や琵琶湖を見渡せる。東西約50m×南北約30mの主郭、その西側に3段の曲輪を置くシンプルな構造だ。ほぼ全域を土塁で区画し、堀切や竪堀などはない。主郭の虎口は東側と西側にあり、いずれも喰違い虎口だ。西虎口は1度折れ、東虎口は3度折れて 主郭に通じる。主郭の北東隅には、東西約25m×南北約25mの土塁で囲まれた区画がある。主郭を囲む土塁と直結して、西・南側の土塁を設けているのが特徴だ。曲輪内は窪地のようになっている。

<交通>

・名神高速道路栗東ICから車で約8分

<参考文献>

・『図解 近畿の城Ⅱ』戎光祥出版、2015年。

<見所>

標高222.9m日向山(多喜山)の山頂に主郭を置き、眺望は良く、主郭からは近江富士こと三上山、琵琶湖を見渡すことができます。主郭は、甘めの土塁が巡り、石垣が一見僅かに残るだけに思えますが、見どころは登城口から奥にあたる東側にあります。まず、東虎口は地形を利用し緩斜面を3度 クランクさせた多重桝形構造となっていることが確認できます。北東部には、案内図には「枡方」と記載される方状曲輪があり、地下室となる穴蔵構造をもつことから天守櫓があった可能性が指摘されています。小規模ながらもしっかりと織豊系城郭の特徴を感じられ、手軽に登城できる山城です。登城口に駐車スペースがあります。山頂までは721段の石段が綺麗に整備されており、ものの10分程度で辿りつくことができます。

標高222.9m日向山(多喜山)の山頂に主郭を置き、眺望は良く、主郭からは近江富士こと三上山、琵琶湖を見渡すことができます。主郭は、甘めの土塁が巡り、石垣が一見僅かに残るだけに思えますが、見どころは登城口から奥にあたる東側にあります。まず、東虎口は地形を利用し緩斜面を3度 クランクさせた多重桝形構造となっていることが確認できます。北東部には、案内図には「枡方」と記載される方状曲輪があり、地下室となる穴蔵構造をもつことから天守櫓があった可能性が指摘されています。小規模ながらもしっかりと織豊系城郭の特徴を感じられ、手軽に登城できる山城です。登城口に駐車スペースがあります。山頂までは721段の石段が綺麗に整備されており、ものの10分程度で辿りつくことができます。

(出典「ニッポン城めぐり」< https://cmeg.jp/w/castles/6168 >)

下鈎城跡(しもまがりじょうせき)

下鈎集落にあったとされる平城。下鈎蓮台寺に関連する邸宅であったと考えられる。城主に「西沢喜重郎」の名が確認できるが、蓮台寺との関連は不明。

城域とされる付近には「奥屋敷」「殿ノ後」の旧地名が残り、水路が鉤状に巡らされている。所在地 栗東市下鈎。

(出典「下鈎城跡(滋賀県栗東市)」< https://masakishibata.wordpress.com/2016/02/28/shimomagari/ >)

蓮台寺城

1.下鈎蓮台寺が城塞化した寺院城郭。1487年の長享・延徳の乱(鈎の陣)において、足利義尚方が陣所とした。下鈎蓮台寺は最澄による789年の創建とされ、隆盛期には七堂伽藍を備えた大寺院であったと伝えられる。1487年より始まった第一次六角高頼討伐(鈎の陣)では、足利義尚方の陣所のひとつになったとされる。寛永年間の火災で主要な建物が焼失し、唯一残った仁王門も1934年の室戸台風によって倒壊した。現在、城域には蓮台寺跡地の碑と日吉神社が建つ。下鈎蓮台寺は1987年に守山市内に移転しており、周辺は自治会館や福祉施設となっている。所在地ー栗東市下鈎(シモマガリ)

(出典「蓮台寺城」< https://masakishibata.wordpress.com/2016/02/28/shimomagari-rendaiji/ >)

2.お城のデータ所在地:栗東市(旧:栗太郡栗東町)下鈎 map:http://yahoo.jp/eemsoz 現状:寺院跡、区分:平城築城期:室町期か?築城者:蓮台寺氏、遺構:連台寺跡石碑目標地:なかよし福祉会駐車場:なかよし福祉会駐車場利用(日吉神社向かい)訪城日:2016.3.17

<寺の由緒>

そもそも当寺は人皇第50代桓武天皇の御宇、延暦8年(789)に伝教大師が天照大神宮に詣で給う道中、今の草津市に宿泊なし給う砌、東方に紫雲たなびくを感見し給う。この地是れ有縁の勝境なり。忽ち一刀三礼薬師如来、日光月光に三尊を彫刻なし給う七仏の其の一也。七堂伽藍を建立し蓮台寺と号したまう。 然るにその後、兵火の為、堂塔伽藍古器宝物残らず焼失すといえども、本尊薬師如来日光月光十二神将仁王尊像等は不思議なるかな残らせたまう。その後再度堂宇建立し現在におよべリ。

<お城の概要>

現在、城域には蓮台寺跡地の碑と日吉神社が建つ。周囲は自治会館や福祉施設になっており、遺構は不明。南側は葉山川が流れ、集落と城館の防衛になったか、現在は都市化が進み、住宅街となり往時に遺構は、蓮台寺跡や日吉神社の残存のみ。

<お城の歴史>

『滋賀県中世城郭分布調査3(旧:野洲・栗太郡城)』には、「栗東町一覧リストに 蓮台寺城 下鈎 不明」と記す。

『江州佐々木南北諸氏帳』には、「栗田郡 下鈎住 元丹波武士 西沢喜重郎」の名を記す。

下鈎集落にあったとされる平城で下鈎蓮台寺は、「六角討伐の際に城塞化」したものか?。

『長享・延徳の乱・・・室町時代後期の長享元年(1487)と延徳3年(1481)の2度に亘って室町時代が行った淡海守護・六角行高(後の六角高頼)に対する親征で、六角征伐とも称される。なお、1度目の出陣は近江国栗田郡鈎(まがり)「現:滋賀県栗東市)」に在陣したため、別に鈎の陣とも称される。』

長享元年(1487年)、9代将軍・足利嘉尚は六角行高の征伐を決し、義尚が近江鈎に陣所を張ったが、陣中で死去した結果、六角討伐は中断となった。側近であった結城尚豊は近江を出奔し、行高は一時的に赦免されるに至った。

現在、城域には蓮台寺跡地の碑と日吉神社が建つ。周囲は自治会館や福祉施設になっており、遺構は不明。

蓮台寺の護法神として蓮台寺が 天台宗に転宗した頃に勧請され たらしい。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査1・3(旧:野洲・栗太郡の城)、栗東市地域資源活用ビジョン資料、さきろぐ(城郭レポート)

(出典「城郭探訪 蓮台寺城」< https://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/42d55c83af62dbed4998619c3e322102 >)

〇 守山市の城跡

守山城

宇野氏の支城のひとつ。1401年、宇野一元による築城。宇野氏は承久の乱を期に栗太郡一帯に強い勢力を持つようになった一族で、関津城を本拠としていた。天文年間に六角氏一門の種村氏が城主となり、六角氏の影響下となる。

1569年、織田信長の上洛の際に落城。その後、街道監視と金ヶ森御坊への牽制として稲葉一鉄が入城した。城域には現在、大光寺・守膳寺・守山幼稚園が建つ。弧を描く金森川に囲まれた高台の地形は、遺構が消滅した現在においても城の名残を伝えている。

所在地:守山市守山

(出典「滋賀県の城」< https://masakishibata.wordpress.com/2017/04/15/kusatsu-ikishiro/ >)

木浜城(このはまじょう)

所在地・守山市木浜町、旧国名・近江国、分類・構造・平城、築城主・進藤長久、築城年・室町時代、主な城主・進藤氏、遺構・消滅。

佐々木六角氏家臣の進藤氏の居城跡。六角氏の重臣であった進藤山城守の居城であったと伝えられています。1568年に、織田信長が近江に侵攻し六角氏を滅ぼすと進藤氏は織田信長の傘下に加わり、1573年の朝倉攻めや、1576年の石山本願寺攻めに参陣しています。現在の真正寺が城跡と推測されています。住宅開発により遺構はほぼ残っていません。

例によって、ご近所さんにお聴きしても分かりません。運転免許センターか佐川美術館が道案内です。R477から南海部品をいかにも古の街道に入って集落の続くなか、暫く寺院が固まっています。その最西南、多分ここが干拓前の湖岸かと思われる集落外れ、水田境です。遺構らしいものは分かりません。現在のさざなみ街道やマイアミ浜とは、全く異なる湖岸の風景だったのでしょう。周辺は美術館通りやメロン街道の名が示す施設や水中考古学のメッカ琵琶湖博物館もすぐ南(風力発電が目印)です。国道付近の住所は守山市水保町ですが近くの交番、小学校は速野で、琵琶湖大橋の方からだと滋賀BK南の信号機から右(西)で写真のある石垣護岸の悪水路に出ます。後はリア攻マップ頼り、ナビ付き軽自動車がお勧めです。平日昼間は人通りがないと思われ、個人商店でお断りしてしか集落内には駐車場はありません。勿論、便益施設一切無し。尚、先程の数カ寺の中で光照寺さんは事前予約すれば、文化二年の伊能忠敬測量隊宿泊の資料閲覧可能と守山市教育委員会HPにあります。

(出典「ニッポン城めぐり」< https://cmeg.jp/w/castles/6235 >)

近江 小浜城(おうみ こばまじょう)

1.詳細不明。城主は六角氏の家臣進藤氏が伝えられる。小浜城の遺構は定かではないが、『近畿の城郭』によれば小浜集落センターの辺りが進藤山城守館の伝承地で、それを取り囲むように城域が拡がっていたと推測されている。

(出典「近江 木庭真城 近江 拒ま上 城郭放浪記」< https://www.hb.pei.jp/shir

2.別名:進藤屋敷、所在地:守山市小浜町、現状:小浜集落センター・集落、遺構:石垣・堀跡、区分:平城、築城者:進藤山城守貞治、城主:進藤賢盛。

小浜城は、野洲川下流東岸の小浜集落中央付近に築かれていた。小浜地区はかつて野洲川の本流と支流(現在消滅した北流)に挟まれた三角州に位置し、野洲川から琵琶湖へ至る湊が発達していた。これは木浜(このはま)湊に次ぐ要津であった。かつては集落一帯に水路が取り巻き、縦横にきっちり地割りされた環濠集落だった。集落外周ラインには今も水路がめぐる。

石垣遺構が、集落センターと消防用水槽の台座(下方部分に残存)

集落中央北側にある称名寺門前から南方にかけての路地は、かつて水路だった古写真が残っている。また現在集落センターとなっている辺りに城主屋敷があったとされ、水路に面して築かれていた石垣が、集落センターと消防用水槽の下方部分に残存している。城主進藤氏は木浜・小浜の要津を領したものの、六角氏の重臣として観音寺城内に上屋敷を構えていたので、小浜には小ぶりな陣屋程度の居館しかなかったと考えられている。

<歴 史>

小浜城は江南守護六角氏の重臣で木浜城主進藤氏の支城(下屋敷)であった。

築城年代は定かではないが、戦国中期に進藤貞治によって築かれた。貞治・賢盛父子は、後藤氏とともに「六角氏の両藤」と呼ばれて重用された。また六角義賢の六宿老として、三雲成持・蒲生賢秀・平井定武・後藤秀勝・目賀田綱清とともに進藤貞治の名が挙がり、観音寺城でも一際大きな上屋敷を構えていた。進藤氏は六角家臣として、将軍や有力守護大名たちとの外交役で多くの功績を立てたと言われ、浅井氏との合戦にも度々参加したが、観音寺騒動により主家六角氏と不和になり、信長の上洛戦が始まるとこれに従った。元亀2年(1571)佐久間信盛の与力となり、元亀4年(1573)の越前朝倉攻めや石山合戦に従事した。本能寺の変後織田信雄に属したが、やがて秀吉に転仕した。

進藤長久 (*)山城守。野洲郡の豪族。六角高頼の臣。

△進藤貞治 (1497~1551)山城守。野洲郡の豪族。進藤長久の息。六角定頼の側近。12代将軍・足利義晴と細川晴元の和睦の取次ぎ。1537年「法華一揆の乱」に永原重隆とともに上洛。延暦寺と法華宗の抗争を調停。1540年細川晴元の後詰として永原重隆とともに上洛軍。野洲木浜城主。息に賢盛。

<1525年六角定頼の動員に従う譜代家。>

⇔進藤賢盛 (*~*1583)山城守。六角の両藤と讃えられる重臣。進藤貞治の息。観音寺奉行衆。親後藤派。粟太郡の土豪。1560年「肥田城攻略」に従軍。「野良田の合戦」に敗戦。1567年弾正忠家支配を制限する「六角氏式目」に連署。織田家に臣従する。佐久間信盛与力。反明智派。木浜城主。

<織田家のなかでは初期に佐久間与力として、信長直参でなく、後藤家が信長に重用されるようになっていた。>

参考資料:『滋賀県中世城郭分布調査』 、淡海の城

歴 史

小浜城は江南守護六角氏の重臣で木浜城主進藤氏の支城(下屋敷)であった。

築城年代は定かではないが、戦国中期に進藤貞治によって築かれた。

貞治・賢盛父子は、後藤氏とともに「六角氏の両藤」と呼ばれて重用された。

また六角義賢の六宿老として、三雲成持・蒲生賢秀・平井定武・後藤秀勝・目賀田綱清とともに進藤貞治の名が挙がり、観音寺城でも一際大きな上屋敷を構えていた。

進藤氏は六角家臣として、将軍や有力守護大名たちとの外交役で多くの功績を立てたと言われ、浅井氏との合戦にも度々参加したが、観音寺騒動により主家六角氏と不和になり、信長の上洛戦が始まるとこれに従った。

元亀2年(1571)佐久間信盛の与力となり、元亀4年(1573)の越前朝倉攻めや石山合戦に従事した。本能寺の変後織田信雄に属したが、やがて秀吉に転仕した。

進藤長久 (*)山城守。野洲郡の豪族。六角高頼の臣。

△進藤貞治 (1497~1551)山城守。野洲郡の豪族。進藤長久の息。六角定頼の側近。12代将軍・足利義晴と細川晴元の和睦の取次ぎ。1537年「法華一揆の乱」に永原重隆とともに上洛。延暦寺と法華宗の抗争を調停。1540年細川晴元の後詰として永原重隆とともに上洛軍。野洲木浜城主。息に賢盛。

<1525年六角定頼の動員に従う譜代家。>

⇔進藤賢盛 (*~*1583)山城守。六角の両藤と讃えられる重臣。進藤貞治の息。観音寺奉行衆。親後藤派。粟太郡の土豪。1560年「肥田城攻略」に従軍。「野良田の合戦」に敗戦。1567年弾正忠家支配を制限する「六角氏式目」に連署。織田家に臣従する。佐久間信盛与力。反明智派。木浜城主。

<織田家のなかでは初期に佐久間与力として、信長直参でなく、後藤家が信長に重用されるようになっていた。>

参考資料:『滋賀県中世城郭分布調査』 、淡海の城

(出典「城郭探訪 小浜(こはま)城 近江国(守山)」< https://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/d9f3cfa0f97da93bf18668451a24e4e1 >)

金ケ森城(かねがもりじょう)

所在地・守山市金森町、旧国名・近江国、分類・構造・城郭寺院、

築城主・川那辺氏、築城年・戦国時代、主な城主・川那辺氏、遺構・消滅

再建造物・石碑、説明板

金森(かねがもり、金ヶ森とも)は、滋賀県守山市の集落地名。寺内町の初期形態として著名。位置・旧野洲川氾濫原の微高地に位置する。中世には、東山道から琵琶湖の志那浦へ通じる志那街道が集落内を通っていたことから宿駅の役割を持ち、交通上重要な位置にあり栄えた。

<古代の金森>

現在、町内の金森遺跡と金森東遺跡(ともに弥生時代~平安時代)から集落や井戸跡と方形周溝墓、土錘や土器などが出土していることから、早くから人間が居住していたことがわかっている。市内最大の箱庭古墳(前方後円墳か帆立貝式古墳 全長45m以上)があることから、力ある首長の存在が予測されている。7~8世紀以降、周辺には北東から南西に向かって条里制がひかれ、金森も条里集落の一つであった。また、壬申の乱における「安河浜の合戦」の主戦場を金森付近に比肩する説もあり、注目されている。平安時代には天台宗の影響が強く、仁願寺や興満寺という寺が勢力を持っていた。また、郡衙に関係する役人として川那辺氏が移り住み、地域の土豪として金森城を擁して指導的役割を果たすようになっていく。

<寺内町としての金森>

14世紀に金森を支配していた川那辺厚春が本願寺五代目法主の綽如(シャクニョ)に帰依し、金森は天台宗から浄土真宗に信仰の基軸を大きく変えていった。その子川那辺在貞の時代には金森惣道場が開かれるにいたり、さらにその子川那辺矩厚(ツネアツ) は、存如(ソンニョ)に帰依し道西と名乗るようになった。金森惣道場(金森御坊)を中心として民家を環濠で取り囲んだ寺内町が形成されたのは、この道西の時代であると考えられている。江戸時代の「金森地図」(金森御堂保存)には周囲に濠を巡らし、土居を築いた跡が見られることから、金森は宗教的性格と防御の城郭的機能をあわせもった寺内町の初期的形態である、ということができる。現在も周辺には濠跡とともに大門や城ノ下などの地名が残されている。当時、二百軒を越える集落であった。

寛正6年(1465年)、比叡山僧兵による「寛正の破却」(カンショウ ノ ハキョク)によって大谷の地を追われた本願寺派の指導者・蓮如は、高弟であった道西のもとに身を寄せた。さらに、付近の門徒衆を結集し比叡山の山徒衆に反抗。これを金森合戦といい、史上初めての一向一揆である。文正元年(1466年)11月には「報恩講」を勤修(「ゴン-ジュ」、「ゴンシュ」とも )した。蓮如は文明元年(1469年)には対岸の堅田へ移動したが、金森は本願寺派の中心地として栄え、金森御坊を中心とする計画都市が形成された。後に飛騨国高山城主となる金森長近は天文10年(1541年)までこの地で育ち、父の姓大畑から改名し、金森を名乗っている。戦国時代には、近在である三宅の蓮正寺と連携した城としての機能が整えられ、湖南地域の一向宗徒の拠点となっていた。金森の一向宗徒は、織田信長の近江入国・比叡山焼き討ちの直前に、元亀2年(1571年)6月から9月にかけて反抗した。金森には近在の村々から一向宗徒が集結したが、石部・常楽寺に本陣を構えた信長配下の佐久間信盛によって攻められ、比叡山焼き討ちを優先した信長と一時は人質を交換して和睦した。しかし、翌元亀3年(1572年)には信長は近在の百を越える村々が「金森・三宅への出入や荷担をしないよう」という起請文をとられ、町域はいったん荒廃しかけた。しかし同年、信長によって楽市・楽座の制札が与えられ、以後宿駅・市場の二つの性格を持つ集落となった。その後江戸時代に、琵琶湖渡航の主要港が矢橋港になると志那街道の役割が薄れ、金森も衰えた。

<江戸時代の金森>

江戸時代の金森は旗本水野領となった。石高は855,7石。

<現代の金森>

守山市金森町として、本郷・城之下・上代・川向・信楽の5地区を有する自治会として活動している(約450世帯)(かつての寺内町は本郷地区)。また、金森山柿(約70世帯)は自治会として独立している。金森川と案内川河川公園で、ゲンジボタルの保護活動と絶滅が心配されているハリヨ育成活動が行われている

。近年、自治会内を南北にくすの木通り(市道古高川田線)が通った。さらにJR守山駅から市道泉町金森線がくすの木通りを通過して滋賀県道42号草津守山線(湖南街道)まで東西に横切り、交通の便が格段に向上した。また県・市の区画整理事業の対象となっており新たな住宅地の建設が続いている。医院、スーパーマーケット、県立守山中学校、市立守山南中学校、県立守山高等学校、立命館守山中学校・高等学校、守山市民ホールなどが近接している。

<文化財>

懸所宝塔(重要文化財)、庭塚古墳(前方後円墳)-全長約50メートル 市内最大、金森遺跡-弥生時代~平安時代にかけての、集落・墓跡。

(文中のカタカナの読み仮名は筆者寺内)

(出典「ニッポン城めぐり」< https://cmeg.jp/w/castles/6234 >)

浮気城(ふけじょう)

浮気城は観音寺城主・六角氏の家臣である浮気氏の居城として知られています。六角氏が織田信長によって滅ぼされると、以後は織田氏、豊臣氏に仕えました。1570年(元亀元年)に信長が金森御坊の一向一揆衆と対峙した際にこの城を拠点のひとつとして利用したと伝えられています。現在城址には住吉神社があり、境内には幅2m、高さ1.5mの土塁と堀が良好な状態で残っています。

築城主・浮家時房、主な城主・浮家氏、遺構・土塁、堀。

(出典「浮気城」< https://kojodan.jp/castle/2177/ >)

〇 守山市と栗東市の北東に野洲市が隣接する。ここには草津市に勝る多数の城址があります。素晴らしいですね。

小堤城山城、岩倉城、永原城、桜生城、三上陣屋、木村氏館、三宅城、上永原城、北村氏館、三上城、三上館(下屋敷)、三上館(中屋敷)、三上館(上屋敷)、向山城があります。(以上出典「滋賀県野洲市のお城一覧 城郭放浪記」< https://www.hb.pei.jp/shiro/shiga/?c=yasu >)

小清水城、岩倉城(弥勒寺城)、行畑館、野洲郡衙、小比江城、権吉屋敷、

桜生出城、南桜館、葭地城(比留田城)、木部城、吉川城、六条城、井口城、

夕日ヶ丘城、五条館(播磨守資頼館)、冨波城、鷹部屋敷、江部城、落窪城、

野田城、虫生城、光明寺館、高木館、吉地館があります。(以上出典「滋賀県の城」< https://masakishibata.wordpress.com/category/%E6%BB%8B%E8%B3%80%E7%9C%8C%E9%87%8E%E6%B4%B2%E5%B8%82%E3%81%AE%E5%9F%8E/ >)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます