4月20日(土)午前 ”日本の宝を深く知る”

2017年10月の京都国立博物館で開催された「国宝」展から学ぶ。

「伝源頼朝像」のすごさ 国宝の中の国宝とされる秘密がある。

「伝源頼朝像」からわかる3つのポイント

・日本絵画史上、傑出した肖像画として君臨

・着衣の描写に、日本美術の神髄が宿る

・絵画の時代特定難しさを提起

神護寺に伝わる文献から、13世紀前半の作であり人物も源頼朝であると伝えられてきたが、近年になってこの人物が足利直義であり描かれた年代も14世紀半ばの南北朝時代という説が提起された。未だ決着を見ていない論争である。

長谷川等伯の「松林図屏風」

「松林図屏風」からわかる3つのポイント

・この絵の成り立ちを見れば日本水彩画の流れがわかる

・桃山時代を代表する等伯の筆力がわかる

・先入観抜きに作品と向き合う意味をしる

実は「松林図屏風」は水墨の代表ではありません。

「これぞ水彩画」と言えば、それは室町時代の雪舟です。

代表作:「天橋立図」「秋冬山水図」いずれも国宝

日本美術のすべては国宝が教えてくれる

国宝に指定されている絵画は全部で160点。それぞれが各時代、ジャンルを代表する作品ばかり。国宝作品を見ることで、時代性やジャンルの特徴を知ることができる。

絵巻物はいつごろから描かれているのでしょうか?:平安時代です。アニメの萌芽はここに既にあるのです!

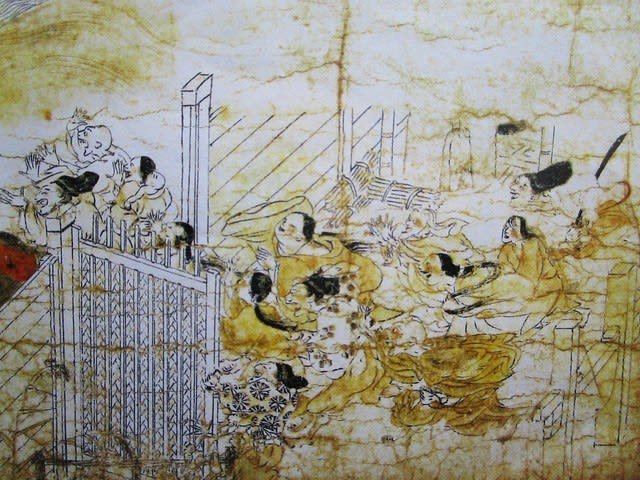

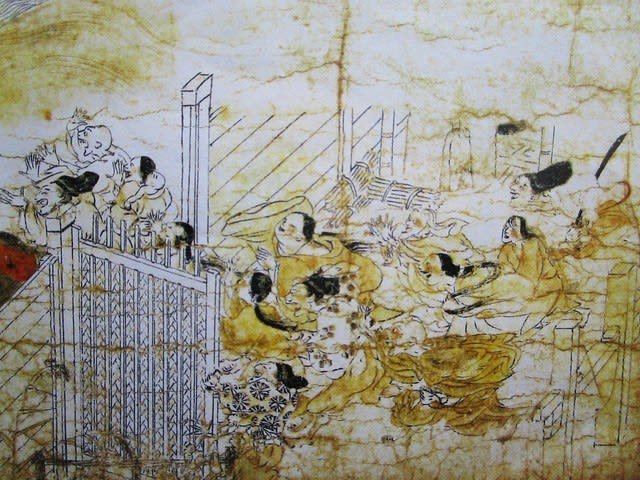

「信貴山縁起絵巻」で学ぶ絵巻物

「信貴山縁起絵巻」からわかる3つのポイント

・絵巻の特徴を最大限に生かした構成:右から左へと展開する絵巻はそのまま時間の流れに沿っている。

・時空を超えた巧みな空間表現:物語の描写は常に信貴山と人里、宮中を行き来するように構成されており、時間の流れや場面展開にリズムを生み出している。

・貴族文化と庶民文化が近接した時代の様相:12世紀後半にだれが制作したかはわからないが、民間の説話と庶民文化に興味を示した貴族が宮廷絵師に描かせたと推測される。

「檜図屏風」で学ぶ 狩野派

狩野派の凄さ:時の権力者たちと結びつき画壇に君臨した。

狩野永徳「檜図屏風」からわかる3つのポイント

・天下人の抱く理想の姿と時代の空気を取り入れた

・大画面を巧みに使った圧倒的な構成と描写

・金がもたらすエネルギーと装飾的要素

「風俗図」とはなんでしょうか?:主に遊里や町衆の様子を描いた絵図で、後の浮世絵に発展した。

「彦根屏風」で学ぶ風俗図

桃山時代から江戸時代のはじめにかけて、京都を中心に町衆たちの文化が一気に花開いた。

「風俗図屏風(彦根屏風)」からわかる3つのポイント

・当時の町衆文化の姿を存分に伝える

・画中画の描写から作者が推測できる:狩野派の有力絵師が手掛けた作品であることが暗示されている。

・風俗図がやがて浮世絵となった。

ところで、国宝の絵画っていくつあるのでしょうか?2016年現在、160点

奈良時代:5点 「高松塚古墳壁画」「吉祥天像」薬師寺 など

平安時代:52点 「鳥獣人物戯画」「源氏物語絵巻」など

鎌倉時代:41点「北野天神縁起(承久本)」北野天満宮「一遍上人絵図」東京国立博物館 など

室町時代:14点 雪舟「四季山水図(山水長巻)」毛利博物館 如拙「瓢鮎図」退蔵院 など

桃山時代:6点 狩野永徳「四季花鳥図襖」聚光院 長谷川等伯「楓図壁貼付」智積院 など

知られざる国宝

秘められたドラマがあった、

1 涙の修復リクエスト

「鳥獣人物戯画」、甲乙丙丁の4巻からなり、それぞれ全長9m強~12mの長さをもつ。以前から絵に連続性がないあやしい部分があると指摘されていたが、甲巻に順序が入れ替わった箇所があることが京都国立博物館の図録や修理報告書で明らかにされた。

2 観音さんの中一つ:向源の「十一面観音立像」

戦国時代、織田信長と浅井長政による姉川の戦いのときに、住職と村人たちが土に埋めて戦火から守ったと伝えられています。

3 藤原佐理「離洛帖」

藤原佐理の書はたった6点しか残っていない。そのうち5点がお詫びや愚痴の手紙です。本来は恥ずかしい手紙だが、字が上手すぎたがゆえに後世まで残り、国宝になってしまった。

4 刀剣

若い女性のあいだで「刀剣乱舞」というゲームが人気だそうです。

国宝展では刀剣を見ようと長蛇の列ができたとか・・・

5 日本最古の金製品である「金印」

日本史の教科書でおなじみの後漢の光武帝から倭の奴の国王に与えられた印章です。

6 縄文時代から日本人はさまざまなかたちで炎を表現してきたことを、国宝から知ることが出来る。

「新潟県笹山遺跡出土深鉢形土器」、「地獄草紙」、運慶「不動明王および二童子像」

7 仏画や仏像を見ていると、鳥や動物に乗った菩薩や明王がいることに気づきます。

「孔雀明王像」、運慶「騎獅文殊菩薩像」、「普賢菩薩像」:白象に乗っている

国宝対決 日本と世界

1 宗教図

「キリストへの哀悼」と「国宝「仏涅槃図」

キリストと釈迦のこの世との別れの場面が描かれている作品ですが、横たわるキリストや釈迦を弟子たちが囲んでいます。

2 白い鳥の名城

白鷺「姫路城」と 白鳥「ノイシュヴァンシュタイン城」1886年建造 ドイツ・バイエルン地方

3 海上建築

「厳島神社」と「モン・サン=ミッシェル」

4 ヴィーナス

「土偶(縄文のビーナス)」と「お尻の美しいウェヌス」ナポリ考古学博物館 1世紀または2世紀

4月20日午後 ”クラスミィーテング”

校外学習について

行先:尼崎城

日時:5月25日(土)

集合時間:午前10時

集合場所:阪神電車 尼崎駅西改札口北側 噴水前

点呼、尼崎城へ全員で向かい、集合写真を撮り、入城 ここから各班行動

修了時報告:各班長はCA北原さんへ終了の電話を入れる。終了は15時頃が目途

日本語留学生対象大阪文化体験ツアー企画

来る10月19日(土)に計画されている大阪文化体験ツアーについて話し合いをした。(各班)

先ず条件・内容は、

・我々が留学生に対して日本文化(生活様式)に触れさせ、異国(日本)の地での生活への不安を少しでも解消するとともに、日本文化の魅力に触れ、安全が何よりもまして最優先される展開となること。

・留学生は交通費のみ実費負担

・場所:大阪府下

・時間は、午前11時~16時までの時間内

(例)①11:00~16:00

②13:00~16:00

③11:00~15:00

・集合出発:大阪YMCA会館

今後企画書提出締め切り9月7日(土)に向けて各班で検討が進められます!

2017年10月の京都国立博物館で開催された「国宝」展から学ぶ。

「伝源頼朝像」のすごさ 国宝の中の国宝とされる秘密がある。

「伝源頼朝像」からわかる3つのポイント

・日本絵画史上、傑出した肖像画として君臨

・着衣の描写に、日本美術の神髄が宿る

・絵画の時代特定難しさを提起

神護寺に伝わる文献から、13世紀前半の作であり人物も源頼朝であると伝えられてきたが、近年になってこの人物が足利直義であり描かれた年代も14世紀半ばの南北朝時代という説が提起された。未だ決着を見ていない論争である。

長谷川等伯の「松林図屏風」

「松林図屏風」からわかる3つのポイント

・この絵の成り立ちを見れば日本水彩画の流れがわかる

・桃山時代を代表する等伯の筆力がわかる

・先入観抜きに作品と向き合う意味をしる

実は「松林図屏風」は水墨の代表ではありません。

「これぞ水彩画」と言えば、それは室町時代の雪舟です。

代表作:「天橋立図」「秋冬山水図」いずれも国宝

日本美術のすべては国宝が教えてくれる

国宝に指定されている絵画は全部で160点。それぞれが各時代、ジャンルを代表する作品ばかり。国宝作品を見ることで、時代性やジャンルの特徴を知ることができる。

絵巻物はいつごろから描かれているのでしょうか?:平安時代です。アニメの萌芽はここに既にあるのです!

「信貴山縁起絵巻」で学ぶ絵巻物

「信貴山縁起絵巻」からわかる3つのポイント

・絵巻の特徴を最大限に生かした構成:右から左へと展開する絵巻はそのまま時間の流れに沿っている。

・時空を超えた巧みな空間表現:物語の描写は常に信貴山と人里、宮中を行き来するように構成されており、時間の流れや場面展開にリズムを生み出している。

・貴族文化と庶民文化が近接した時代の様相:12世紀後半にだれが制作したかはわからないが、民間の説話と庶民文化に興味を示した貴族が宮廷絵師に描かせたと推測される。

「檜図屏風」で学ぶ 狩野派

狩野派の凄さ:時の権力者たちと結びつき画壇に君臨した。

狩野永徳「檜図屏風」からわかる3つのポイント

・天下人の抱く理想の姿と時代の空気を取り入れた

・大画面を巧みに使った圧倒的な構成と描写

・金がもたらすエネルギーと装飾的要素

「風俗図」とはなんでしょうか?:主に遊里や町衆の様子を描いた絵図で、後の浮世絵に発展した。

「彦根屏風」で学ぶ風俗図

桃山時代から江戸時代のはじめにかけて、京都を中心に町衆たちの文化が一気に花開いた。

「風俗図屏風(彦根屏風)」からわかる3つのポイント

・当時の町衆文化の姿を存分に伝える

・画中画の描写から作者が推測できる:狩野派の有力絵師が手掛けた作品であることが暗示されている。

・風俗図がやがて浮世絵となった。

ところで、国宝の絵画っていくつあるのでしょうか?2016年現在、160点

奈良時代:5点 「高松塚古墳壁画」「吉祥天像」薬師寺 など

平安時代:52点 「鳥獣人物戯画」「源氏物語絵巻」など

鎌倉時代:41点「北野天神縁起(承久本)」北野天満宮「一遍上人絵図」東京国立博物館 など

室町時代:14点 雪舟「四季山水図(山水長巻)」毛利博物館 如拙「瓢鮎図」退蔵院 など

桃山時代:6点 狩野永徳「四季花鳥図襖」聚光院 長谷川等伯「楓図壁貼付」智積院 など

知られざる国宝

秘められたドラマがあった、

1 涙の修復リクエスト

「鳥獣人物戯画」、甲乙丙丁の4巻からなり、それぞれ全長9m強~12mの長さをもつ。以前から絵に連続性がないあやしい部分があると指摘されていたが、甲巻に順序が入れ替わった箇所があることが京都国立博物館の図録や修理報告書で明らかにされた。

2 観音さんの中一つ:向源の「十一面観音立像」

戦国時代、織田信長と浅井長政による姉川の戦いのときに、住職と村人たちが土に埋めて戦火から守ったと伝えられています。

3 藤原佐理「離洛帖」

藤原佐理の書はたった6点しか残っていない。そのうち5点がお詫びや愚痴の手紙です。本来は恥ずかしい手紙だが、字が上手すぎたがゆえに後世まで残り、国宝になってしまった。

4 刀剣

若い女性のあいだで「刀剣乱舞」というゲームが人気だそうです。

国宝展では刀剣を見ようと長蛇の列ができたとか・・・

5 日本最古の金製品である「金印」

日本史の教科書でおなじみの後漢の光武帝から倭の奴の国王に与えられた印章です。

6 縄文時代から日本人はさまざまなかたちで炎を表現してきたことを、国宝から知ることが出来る。

「新潟県笹山遺跡出土深鉢形土器」、「地獄草紙」、運慶「不動明王および二童子像」

7 仏画や仏像を見ていると、鳥や動物に乗った菩薩や明王がいることに気づきます。

「孔雀明王像」、運慶「騎獅文殊菩薩像」、「普賢菩薩像」:白象に乗っている

国宝対決 日本と世界

1 宗教図

「キリストへの哀悼」と「国宝「仏涅槃図」

キリストと釈迦のこの世との別れの場面が描かれている作品ですが、横たわるキリストや釈迦を弟子たちが囲んでいます。

2 白い鳥の名城

白鷺「姫路城」と 白鳥「ノイシュヴァンシュタイン城」1886年建造 ドイツ・バイエルン地方

3 海上建築

「厳島神社」と「モン・サン=ミッシェル」

4 ヴィーナス

「土偶(縄文のビーナス)」と「お尻の美しいウェヌス」ナポリ考古学博物館 1世紀または2世紀

4月20日午後 ”クラスミィーテング”

校外学習について

行先:尼崎城

日時:5月25日(土)

集合時間:午前10時

集合場所:阪神電車 尼崎駅西改札口北側 噴水前

点呼、尼崎城へ全員で向かい、集合写真を撮り、入城 ここから各班行動

修了時報告:各班長はCA北原さんへ終了の電話を入れる。終了は15時頃が目途

日本語留学生対象大阪文化体験ツアー企画

来る10月19日(土)に計画されている大阪文化体験ツアーについて話し合いをした。(各班)

先ず条件・内容は、

・我々が留学生に対して日本文化(生活様式)に触れさせ、異国(日本)の地での生活への不安を少しでも解消するとともに、日本文化の魅力に触れ、安全が何よりもまして最優先される展開となること。

・留学生は交通費のみ実費負担

・場所:大阪府下

・時間は、午前11時~16時までの時間内

(例)①11:00~16:00

②13:00~16:00

③11:00~15:00

・集合出発:大阪YMCA会館

今後企画書提出締め切り9月7日(土)に向けて各班で検討が進められます!