先日、札幌芸術の森美術館で『澁澤龍彦 幻想美術館』展(彦という字が正しくないけど)を観てきて、そういえば彼のそばにいた人による回想記があったと、読み返す。

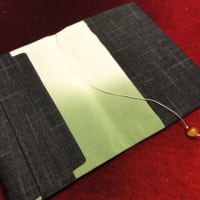

『澁澤龍彦との日々』 澁澤龍子著 白水社 2005年刊

18年間妻だった人の回想記。新潮社の記者として原稿の受け渡しが縁で結婚したという。

「澁澤はよく『おまえがもっと白痴ならいい』と言っておりましたし、わたしも思考というものを停止させて、子猫のようにかわいがられ、ときどき爪をたててひっかいたりしながら一生を過ごすのが最高と思っていたのです」と書く結婚生活。フェミニズムの人たちには怒られるかもしれないが、とことわりつつぬけぬけと言いはなっている。ほんとのところ、実生活上の能力はゼロだった澁澤氏を実務面で支えていたはず。

東京に出たらおいしいものを食べ歩いたそうだがそのなかに高橋(「たかばし」とわざわざルビがふってある)のどじょう屋とあってびっくり。江東区は森下にある「どぜうの伊せ喜」じゃありませんか。近かったのに一度も行かなかった。ちょっと残念。

ちょっと変わった二人の愛の日々がうかがえて面白くサクサク読んじゃった。

龍子さんは先日の芸術の森美術館で今回の展示の監修をした巌谷國士氏のトークショウがあった日来館されていた。まんまるお顔に茶髪カーリーで小柄なほっそりした方だった。

『おにいちゃんー回想の澁澤龍彦』 矢川澄子著 筑摩書房 1995年刊

こちらは最初の妻だった人の回想記。いくつかのエッセイがおさめられている。澁澤氏の家庭環境から「おにいちゃん」と呼ぶのが自然のながれだった、新しく入り込んできた妹としての役割をになった少女。自分をそう位置づける矢川澄子。長男として家長として時に暴君として家族に君臨してきた人に、引っ込み思案な少女は時に振りまわされる。

「 自分だけはさいごまで遊びつづけようと孤独な決意をかためていた二人の子供が、互いのうちに共犯者をめざとくみつけあい、そしてひとつの時代がはじまったのだ」

「人並みの幸せを追い求めるのはやめようね。あの頃彼の最も好んで口にしたせりふを、Iは(筆者)限りないなつかしさとともに思いだす。Iにとってあれ以上の口説きがまたとあったろうか。家庭をつくる?まさか。そんな日常の茶飯事に心囚われる者は、はじめからこの神聖自治領の一員としては失格なのだった。」

「少女はなんといっても自己犠牲が好きであり、みずから母になることを拒んでまでも、目のまえの少年を

仮想の母として庇うことを無意識のうちにえらんだのでした。」

あとがきでは長きにわたる離婚後遺症・・・といっている。著者の一生は澁澤龍彦という永遠の少年に幻惑されたままだったのではないか。

72歳で自ら死を選んだ。少女も肉体は老いていく。いつからか覚悟したのだろう。

『「父の娘」たちー森茉莉とアナイス・ニン』 矢川澄子著 新潮社刊 1997年刊

著者つながりでついでに読む。こちらは鴎外の娘の森茉莉と父との近親相姦を日記で告白し、少女期からの膨大な日記を自ら編集し出版した女性との比較論。ほかにエッセイ風に尾崎翠や野溝七生子についても言及している。

矢川澄子作品の文体は抑制がきいてうつくしいが、英語やドイツ語やフランス語の翻訳者でもあるためか反語法というのだろうか(疑問形とそれに続いて、「いや、それよりも・・・・」「そう・・・・かもしれない」といった用法)それが深い静謐な哀しみと諦念とが底に滲んでいるようなのだ。

『澁澤龍彦の少年★世界』 澁澤幸子著 集英社 1997年刊

妹からみた「おにいちゃん」回想記だ。サド裁判あたりまでを回想しているのだが兄の前夫人への言及はない。これはどういうことだろう? 「家庭人としての兄は親孝行な息子であり、愛妻家であり、妹たちには頼りがいのある兄であった」と。澁澤龍彦はごく普通にノーマルな精神と感性を持っていたとあとがきで記している。澁澤家の一代記としてもおもしろく読めた。

彼女たちのそれぞれの澁澤龍彦像だが、やはり、矢川澄子の澁澤龍彦がシニカルで、哀切だ。

文字が読みづらくなってきた。老眼がすすんだらしい。近眼は老眼になるのが遅いときいていたのに。このごろはメガネをはずして読んでいる。そろそろ老眼鏡が必要になってきたか。がっくし!。

エンゼルトランペットだっけ? これもご近所さんの庭でめっけ

まあ そんなこんなでやってきましたが ここまできてみると どっちでもいいやあ~~! ってな気になってます ただ 子猫のように可愛くなれる女性は幸せだよねえ 私は ドラネコにしかなれないし 子猫のように巧く相手の意のままにもなれなかったのよ~^(笑)エンゼル 綺麗な色ですねえ